①マネジメント教育と職能教育との違い・つながり

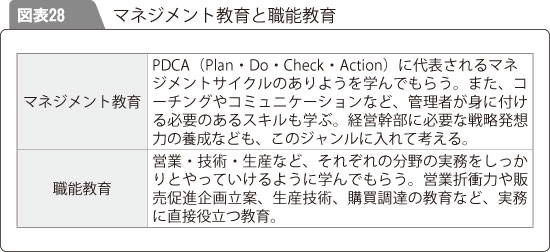

次に、「マネジメント教育」と「職能教育」について説明します(図表28)。

マネジメント教育と職能教育を一つの節で解説することに疑問を持つかもしれませんが、この2つの教育には、しっかりとしたつながりがあります。

マネジメント教育を受ける対象となる人は、管理者であったり、管理者候補であったりします。そういう人にマネジメントの何たるかを勉強してもらうのですが、この人たちは、営業課長であったり、技術開発課長であったりするわけで、それぞれのマネジメントには、やはり質的に違うものがあります。

営業課長は、営業目標達成のために、お客様にどうアプローチするかの戦略を立てながら担当部署のメンバーの営業活動計画を取りまとめ、

場合によっては厳しく督励して、メンバーである営業社員を追い込んでいきます。それに対して、技術開発課長の場合は、担当する技術開発テーマを決めると技術開発活動計画を取りまとめますが、活動計画という言葉は同じでも、相手は技術者ですので、自発性を尊重して業務に取り組んでもらい、タイミングをみてレビューをし、対応方針を決めるタイプのマネジメントになります。技術開発は、気合で進むものではないので、特別な事態のとき以外、「気合入れ」はあまり有効とはいえません。指導するときは、技術的な筋目で考え、知恵を出し合うという関係で行われます。それに対して営業課長は、「なにしろ、断られても断られてもお願いして来い」といった気合入れが、結構効果的であったりします。

このように、担当部署の業務の違いから、同じ管理者でありながらマネジメントの内容がかなり違うことになります。

職能教育とは、それぞれの部署で必要となる能力を教育することです。営業課では、営業折衝力を鍛えなければなりませんし、販売促進企画の立案能力も育成しなければなりません。技術開発課では、CADのような機器操作や、開発技術にかかわる専門知識の習得もしてもらわないといけません。マネジメントにかかわるというよりは、純粋に業務遂行にかかわるものが職能教育です。

②部署ごとに異なる教育のアプローチ

このように、職能教育は部署によって違うアプローチをしますが、厳密にいえばマネジメント教育も同様に、それぞれの部署ごとの業務特性に対応して、違うアプローチが必要になります。しかし、多くの場合、部署ごとの特性を問わず、全社共通でマネジメント教育を行っているのは、マネジメント教育のメニューが、すべての部署ごとに用意できる状況にはないからです。営業課管理職や技術開発課管理職、製造課管理職などにはマネジメント教育のメニューがつくられていますが、物流課管理職や広報室管理職、法務部管理職、資材課管理職に専用のマネジメント研修カリキュラムをつくることは難しいものがあります。部署別のマネジメント研修カリキュラムを無理やりつくろうとすると、職能教育のための研修と差が付かなくなるという現象も出てきます。そこで結局、全社共通で管理者を対象にした共通のマネジメント研修を行うことになってしまいます。

マネジメント研修の代表テーマは、PDCA(Plan・Do・Check・Action)のマネジメントサイクルやコーチング、コミュニケーションなどであり、戦略発想力もテーマになります。コーチングやコミュニケーションにしても、営業課と技術開発課では違うアプローチが本来必要なのでしょうが、ほとんどの場合は差を設けず、いろいろな職種の管理者を一堂に会して進めています。マネジメントに関しては、どの部門の管理者にも共通認識を持ってもらいたい部分がありますが、違いがクローズアップされてきたら、その違いをよく学び、部署ごとのマネジメント特性の差が明確になってくれば、大変有意義だと思います。

職能教育は、もともと部署ごとの業務遂行能力を高めるために行われますので、部署ごとに企画していくべきものです。現実には、部署ごとの教材をつくるのに苦労していることがあるようですが、何を強化すれば部署の業績向上につながるのかをよく研究して企画を立てる必要があります。

職能教育は、通常業務を遂行する底上げにかかわることが多いと思いますが、自部署の業務のどこが全社の競争優位に貢献しているのか、それなりの仮説を持って具体化していくべきでしょう。自らの強みは、なかなか自覚できないといわれることから、できるだけ多くの人の知恵を結集して職能教育の企画にチャレンジしていきましょう。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/