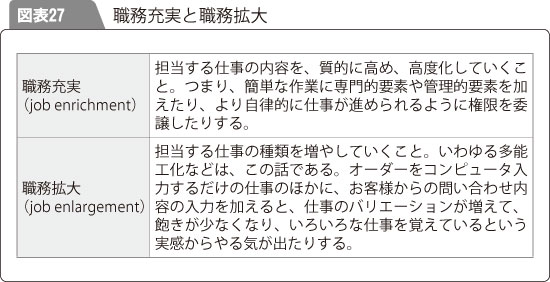

管理者が部下にどのような仕事の与え方をして人材育成に取り組むかは、人材育成にとって肝となる重要なことです。その際、覚えて活用してほしい概念として、「職務充実(job enrichment)」と「職務拡大(jobenlargement)」があります。

図表27のように、職務充実というのは、部下の仕事の質を高め、高度化していくことを指します。簡単な作業に専門的・管理的仕事を加えたり、判断が必要な要素を加えたり、より自律的に仕事が進められるように権限を委譲したりすることが職務充実という概念です。

一方、職務拡大とは、飽きさせずにたくさんの仕事を覚えているという実感を強くしてやる気を出させるために、担当業務の種類を増やすことをいいます。

新しい仕事に取り組む必要が出てきたら、だれが適任かを判断して担当を決め、それに連動して全体の仕事の分担を見直し、一人ひとりの職

務の再設計を行うことになります。このように、一人ひとりの仕事を決めていくことを、「職務設計」といいます。これは管理者の重要な仕事の一つです。

仕事は、業績の確保と成長性の実現のために行われますが、どうしても人材の能力レベルやモチベーションレベルに大きな影響を受けることになります。したがって、職務設計をする際には、単に必要なことをやるだけではなく、能力開発の仕掛けやモチベーション向上の仕掛けを組み入れたりします。このように、いろいろな工夫をして、よりうまく仕事が進むように職務設計することを「職務開発」ということもあります。

この職務開発の目の付けどころが、職務充実と職務拡大の概念といえるでしょう。

①職務充実の典型例

たとえば、単純労働をお願いしているパートタイマーが総勢で10人くらいになったので、正社員がその仕事の管理をするようになったとします。しかし、正社員は日ごろその作業をやっているわけではないので、例外処理の必要や間違えたときの対応業務といっても、よく分からず、パートタイマーへの指示が中途半端になったりします。一方、仕事に慣れているパートタイマーは、そういう正社員の判断のもたつきに不満を持つようになり、今一つモチベーションが上がらない状況になってきます。

こういうときに、パートタイマーの中からこれはと思う人材を選び出してリーダーとし、その人に例外的な処理の判断や間違えたときの対応業務を担当してもらうようにするのです。すると、仕事の処理が滞らなくなり、パートタイマーのモチベーションも上がっていきます。

これは、単純な作業に管理的要素を加えることで、担当する仕事の内容を質的に高めることから、職務充実の典型的な例です。こうすることで、パートタイマーのリーダーとなった人の管理業務的なスキルが形成されますし、本人だけでなく、パートタイマー全体のモチベーションも上がってきます。また、正社員にとっても、それにかかわらなくてよくなるため、全体の効率を上げることになります。パートタイマーのリーダーになった人にリーダー手当を支給してあげれば、「我々でも頑張っているとそれなりの給与になっていくのだ」と励みにもなるでしょう。

②職務拡大の典型例

それでは、職務拡大とはどういう場合をいうのでしょうか。

生産技術の革新が進むと、生産する製品も少しずつ変化し、以前のように職人技が活躍する余地が次第に少なくなってきます。作業員は、自分の職人技に自信を持っているものの、それを発揮できる機会が少なくなると、なんとなく意気があがらない状態になります。このようなとき、ある会社では、抵抗にあいながらも職場でよく話し合い、徐々に異動を進めていったところ、作業員からは、「今までは、新しい生産設備の導入が検討されはじめると、自分がいらなくなるのではないかという不安に駆られて面白くなかったが、こうして2つ3つと生産ラインを経験してみると、たとえ自分の職人技が使えないとしても、工場全体の生産性向上に向けて、自分が培ってきた知識や技能が役立つところがあることが分かった」「自分の価値が上がったような気がする」といった感想をもらったそうです。

これは職務拡大の典型ですが、異動させることによって、作業員の人材育成とモチベーション向上が同時に実現できたといえます。

営業社員の場合も、一つのお客様に一つの商品だけを扱っているよりも、多数のお客様に多数の商品を扱ったほうが商品知識やお客様知識が増える、つまり営業社員としての実力が付いたと感じ、自分の価値が上がったように思えるようになります。営業社員の転勤も、職務拡大につながるケースが結構あると思います。

職務充実や職務拡大とは、管理者がマネジメント現場で考えるものです。以上のような視点を常に持ちながら部署の業務を見てみれば、人材育成と生産性向上の同時進行の方法が必ず見付かるはずです。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/