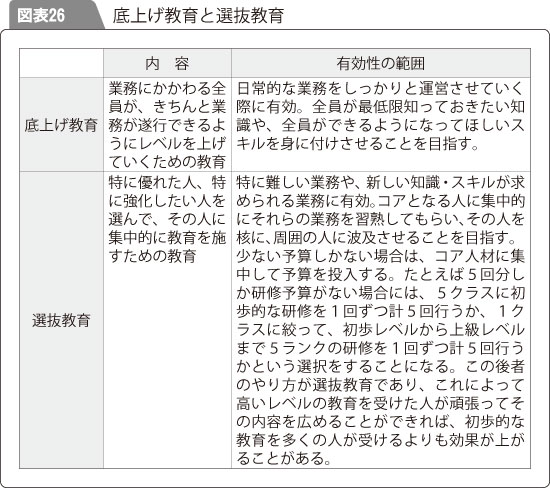

人材育成の対象者をどこまでのレベルに持っていくかという視点から、「底上げ教育」と「選抜教育」という概念があります。これらについても、人材育成の基礎概念の一つですから、確認していきます(図表26)。

①底上げ教育

底上げ教育とは、ある業務にかかわる全員の業務遂行レベルが上がるように、広く教育対象者を設定して教育をしていくタイプのものです。必ずしも全員を押し並べて教育するわけではありませんが、このタイプの教育は、かなり広範囲に対象者を求める傾向があり、全社員を対象にすることもよくあります。

たとえば、お客様窓口において、だれか1人でも対応が悪いと、全員の対応が悪いかのようにいわれてしまうことがあります。サービス原則を説明する際に、「サービスは、『100−1=0』だ」などとよくいわれますが、そのようなことを避けるために、全員のレベルアップを行う教育が必要になってきます。

また、同じ等級の人材には全員同じ役割教育を施す図表21の階層別教育なども、底上げ教育のタイプに分類されます。たとえば、係長としての役割認識が不ぞろいであると、第一線業務のレベルが低くなるという問題が生じるため、3等級では係長としての目線で役割を発揮してもらえるように、全体が低くならないよう、底上げ教育を行うものです。

底上げ教育は参加者が多くなる傾向にあるので、多くの予算と時間が必要になります。仮に1回の研修を1000人に行う場合、20人単位でクラス編成をすると、50回の研修をやることになります。1日研修だと50

日、2日間研修だと100日の工数が必要になりますし、参加者の交通費や宿泊費、社外講師であればその謝礼もかなりのものになっていきます。しかし、「100−1=0」という計算式が成り立つ領域の場合は、それなりの底上げ教育をしないと競争力を失うことになります。

②選抜教育

一方、選抜教育は、それとは逆で、特に優れた人や強化したい人を選んで集中的に教育を施すタイプです。特に難しい企画業務や、高度な専門業務にかかわる教育の場合は、優れた人でないと理解できなかったり、活用できなかったりするため、必然的に選抜型の教育になっていきます。

経営幹部養成教育などは、選抜教育の典型です。もともと全員が経営幹部にはなれないわけですから、全員に平等に教育を施すのは、あまり効率的ではないという見方も成り立ちます。確かに、経営幹部になれそうな素質を持つ人を少数選んで、その人に集中して教育を施すほうが、投資効率は高いといえるでしょう。しかし、「経営幹部になれそうな素質を持つ人を少数選ぶ(選抜)」のは、ことのほか難しく、下手な選抜をすれば、選ばれなかった人のモチベーションをひどく損なうことになります。そうなれば、選抜された側の能力が高まっても、企業全体としての経営能力やマネジメント能力は上がらないことにもなりかねません。

ある会社で、選抜教育を入れるかどうか議論になったことがありました。経営幹部養成コースの企画の話だったので、勢い選抜教育のスタイルで企画を検討していたところ、どうしても社長が選抜教育はやりたくないと言います。その理由をきくと、若いころ、その社長は経営幹部養成のための選抜教育の候補者として選ばれず、大変がっかりした経験があるのだそうです。選抜されなかった人が社長になったのですから、その後とても頑張ったのかもしれませんが、このように、本当は大物だという人が教育対象者に選抜されないことは結構あるのだろうと思います。そうなると、何のための選抜教育か分からなくなってしまいます。

間違った人を選抜し、経営幹部候補者として固定してしまうと、有能な人材が埋もれてしまうことにもなりかねません。選抜教育は、そういう難しさを持っているといってよいでしょう。

③底上げ教育か、選抜教育か

予算が多く確保できるならば、教育対象を広げることができますが、予算があまり確保できないとなると、教育対象者を絞らなければ運営ができません。こういう側面から、底上げ教育か選抜教育かを決めなければならなくなることがあります。

少ない予算しかない場合は、選抜した人に集中して予算を投入しなければなりません。たとえば、研修5回分しか予算がない場合、100人を5クラスに分け、初歩的な研修を1回ずつ、計5回行う底上げ型教育がよいのか、100人のうち、20人を絞って1クラスにして、初歩から上級までの5つのレベルの研修を1回ずつ、フルセットで計5回行う選抜型教育タイプがよいのかの選択をしなければならなくなります。どちらがよいかはなかなか難しいところですが、20人という少数であっても、より高いレベルの教育を受けた人が頑張って、残り80人にその内容を普及してくれれば、100人に初歩的な教育を施すよりも、より全体のレベルが上がるかもしれません。選抜教育とは、そういうことを目指したものだといえます。

「エリートは、率先して苦労を背負え! 自己犠牲の精神を持て!」という話をしましたが、まさに、苦労をしてフルセット5回の研修に出て学び、その内容をまた苦労しながら仲間に伝え、範を示しながら普及させていくのは、エリートの精神がなければ実践できないものです。企業というのは、さまざまな制約があって、どうしてもすべての人に機会均等を実現できないことがあります。そのときに、どのように教育を行っていくかを、管理者の方にはよく考えていただきたいと思います。

ここが大切なところですが、底上げ教育にしても、選抜教育にしても、企業の行う教育とは、社員個人のために行うのではなく、あくまでも企業の業績確保や成長の実現のために行うものです。社員個人の出世のためでも、モチベーションアップのためでもありません。今、企業が置かれた状況の中で、だれにどのような教育を行うのが最も効率的かつ効果的かを、いつも考えておくという意識を常に持っておいてください。

「Aさんを外して教育を実施するのは、本人のモチベーションを損なうからやめてくれ」というのは、二次的な論点です。もちろん、注意して事に当たらないといけませんが、Aさんを外す理由が経営的な意味から明確であれば、納得しないといけません。そのうえで、必要であれば管理者として、どうして教育の対象者になっていないかの説明を本人にして、モチベーションが下がらないようにケアをしてください。

そういうことも、人材育成における管理者の役割なのです。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/