一般社団法人360度フィードバック実践活用研究会

代表理事 藤原誠司

本連載では、360度フィードバックの制度設計や運用に関する一般的な解説にとどまらず、より実践的な内容に焦点を当て、成功事例の分析をはじめ、企業人事の今後の方向性や注目されるテーマとの関連性を踏まえた有効な活用方法について解説していく。

次回以降のテーマは、以下のとおりである。

第2回 成功事例とその活用方法を分析し、成功要因を明らかにする

第3回 エンゲージメント向上に寄与する360度フィードバックの活用術

第4回 若手管理職の登用と「年上部下」問題への対応

1.「360度フィードバック」という名称の意図

人材開発の有効な手法として注目される「360度評価」は、上司だけでなく、同僚や部下、他部署など複数の関係者から評価を行う手法をいうが、その名称に含まれる「評価」という語感によって、対象者(主に管理職)に心理的な抵抗感を生じさせることが少なくない。この「評価」という表現には、査定や減点といった印象がつきまとい、「結局は処遇や格付けに直結する厳しい仕組みではないか」と受け止められがちである。

その結果、本来は自己成長や行動変容のきっかけとなるべき手法が、心理的な抵抗によって拒否されてしまうケースも少なくない。

例えば、ある企業では初回導入前に「360度評価」という名称を繰り返し広報した結果、管理職が “減点される仕組み” と誤認したため、結果のレポートを受け取っても前向きに受け止められず、組織全体にネガティブな雰囲気が蔓延したという事例がある。

一方、別の企業では、「フィードバックは成長のための機会である」というメッセージを繰り返し発信し、上司・同僚・部下からの声を「評価」ではなく、「成長のためのアドバイス」として受け止めるような雰囲気づくりに努めた。結果レポートおよび返却方法にも工夫を凝らしたことで、「フィードバックは成長に不可欠なものである」という認識が社員に浸透し、日常的に気づいたことをフィードバックし合う文化の醸成につながっていった。

「360度評価」は、限定的なイメージで捉えられやすく、誤解を招きやすい手法である。本来の価値である “フィードバック” の意義が十分に理解されていないことも多い。

フィードバックは、「自分が無意識に取っている行動」や「自分ではよかれと思っている行動」が、周囲にどのように伝わっているのかを気づかせてくれる貴重な情報である。この情報は、現在の自分の枠を超えて成長につながる「示唆に富んだ内容」が含まれている。

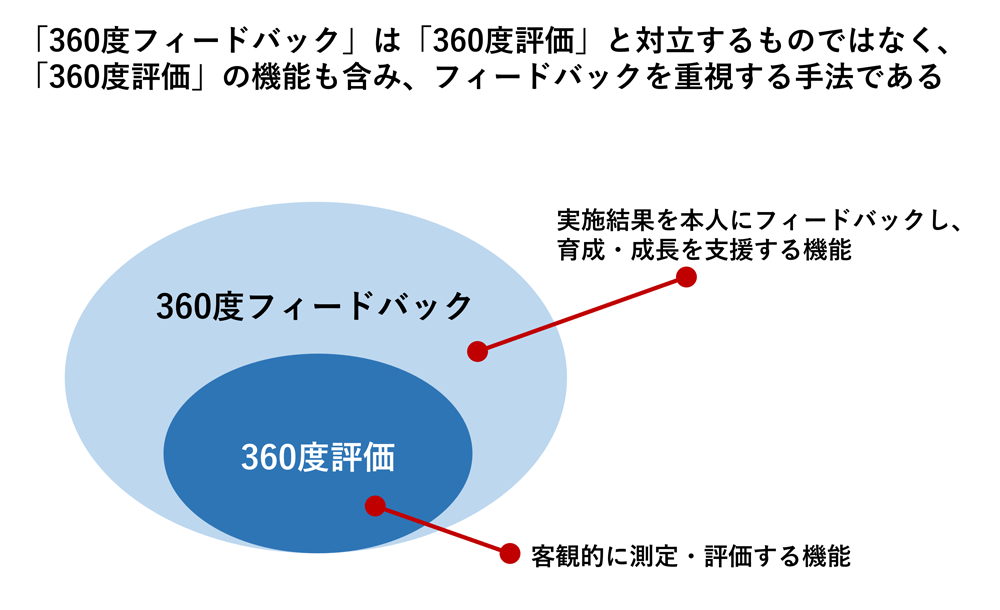

本連載では、この手法の本質を正しく理解し、有効に活用することで、個人ならびに組織の成長につなげてほしいという思いを込め、「360度フィードバック」という名称を用いることとする[図表1]。

[図表1]「360度評価」と「360度フィードバック」

現在、人事部に求められているのは、「評価」や「査定」といった従来のイメージを払拭し、360度フィードバックを “育成や成長を支援する手法” として正しく位置づけ、活用していくことである。この手法は、単なる評価制度ではなく、個人のキャリア成長を促進し、組織では信頼関係と対話を生み出し、エンゲージメントを高める仕掛けとして機能する。

360度フィードバックが持つ本来のポテンシャルに気づかず、形式的な運用にとどまっていることは、企業人事にとって極めて惜しいことである。制度の本質を理解し、感情面への配慮を含めた設計と運用を行うことで、個人と組織の双方にとって、より大きな成果をもたらす可能性が広がるのである。

2.日本における普及の現状

過去30年間で、360度フィードバックは多くの企業に導入されてきたが、日本では依然として半数以上の企業が未導入という調査結果も存在する。

『労政時報』第4038号(22.7.8)の「人事労務諸制度実施状況調査」(調査対象:全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3647社と、非上場企業1850社の合計5497社)によれば、「360度評価」の導入率は10.6%であり、企業規模が1000人以上でも16.1%にとどまっている。

また、リクルートマネジメントソリューションズが2020年3月に実施した「360度評価活用における実態調査」(調査対象:企業の人事担当者600人)では導入率は31.4%であるが、いずれにせよ未導入の企業が多数を占めている状況に変わりはない。

一方、人事・人材開発の領域で先進国とされる米国では、360度フィードバックは広く普及しており、Fortune500企業では80~90%が導入しているという調査結果があり、日本との導入率には大きな差が生じている。

日本で導入が進まない背景には、心理的な制約が大きく影響していると考えられる。

冒頭に記したように、「評価や査定を連想させることで、対象者が身構える心理的抵抗感」や、「部下が上司の行動、特に部下マネジメントに対して意見を述べる文化が根づいていないこと」が主な要因である。日本の職場では「暗黙の了解」や「察する文化」によって人間関係が維持されていることが多く、具体的な行動を事実に基づいて言語化して客観的に伝える「フィードバック」という行為が馴染みにくい傾向がある。さらに、人事部は現場の混乱を懸念し、導入に積極的になれなかったことも一因と考えられる。加えて、企業における意思決定者である人事役員や人事部長が、360度フィードバックの本質を十分に理解しておらず、「部下が上司を評価する制度は自社に合わない」と判断し、導入を阻んでいるケースもある。

人事トップがリスクを懸念する気持ちは理解できるが、それが断片的な情報に基づく誤解や誤認であることに気づく必要がある。

3.導入企業で生じている悩み

360度フィードバックを導入し、意識改革や人材育成、組織活性化に一定の効果を上げている企業も存在する。しかしながら、継続的に実施していく中で、初回導入時ほどの効果を実感できずに、悩みを抱えている企業も少なくない。

具体的には、以下のような課題が挙げられる。

・毎年実施後に振り返りのためのデータ分析を行っているが、全対象者の平均値に大きな変化が見られず、改善の方向性が見えない

・ハラスメント傾向があり本気の行動変容が求められる管理職が複数いるにもかかわらず、毎年実施しても変化が見られず、部下からは制度の効果に対する疑問の声が上がっている

・初回実施時には「気づきがあった」と好意的な反応が得られたが、以降は定点観測的に同じように実施を繰り返しているため、「またやるのか」「まだ続けるのか」といった声が現場からも聞かれるようになった

さらに、対象者本人からは、「報告書はフリーコメント中心にざっと目を通す程度であり、毎年同じような内容が書かれている。数値結果も大きな変化はなく、初回ほどの気づきが得られないので、最近は報告書をきちんと読んでいない」といった声が多く寄せられる。

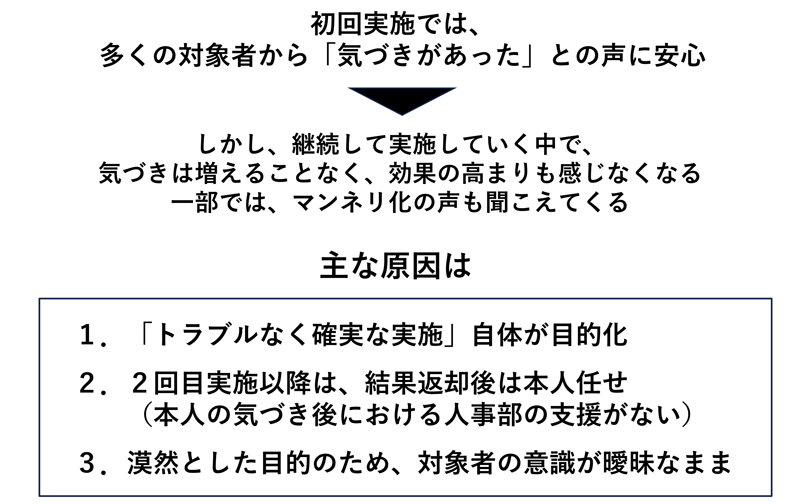

このようなマンネリ化の背景には、以下の要因があると考えられる[図表2]。

・初回実施で対象者に気づきが得られたことに安心し、その後の継続実施は「トラブルなく確実に実施すること」自体が目的化してしまっている

・2回目以降の対象者に対しては、結果返却後は本人任せになってしまい、人事部としての関与が希薄になっている

・実施の目的が漠然としていることに気づいていない。例えば、「管理職の強化」といっても、何をどのように強化するのかが曖昧であるため、対象者も目的意識を持ちにくい

[図表2]継続実施の効果が高まらない原因

自社での実施を振り返り、これらの要因に該当する点がないか確認することが重要である。人事部が明確で具体的な目的意識を持ち、実施後の結果の活用に関心を寄せ、対象者の行動変容を支援していくことで、制度の効果を、さらに高めることは十分に可能である。

4.360度フィードバックの実施効果を高める「感情の設計」

近年では、インターネットを活用したサーベイシステムの普及によって、360度フィードバックの実施効率は格段に向上している。また、ネット上には360度フィードバックについての関連情報や知識が豊富に存在しており、AIの活用によって導入・運用のポイントも整理されてきた。それによって、多くの企業が制度の導入自体はスムーズに進められる環境が整ってきたといえる。

しかし、期待した効果を得られていない企業も少なくない。むしろ、本来得られるべき効果を知らないまま制度を運用している企業が多いのが実情である。情報や知識はあるにもかかわらず、導入や継続実施において人材育成や組織力向上につながっていないケースが散見される。

その一因として、360度フィードバックが「感情によって実施が大きく左右される手法」であることが挙げられる。制度設計に先立ち、「感情の設計」を行うことが重要である。

5.「感情の設計」とは何か

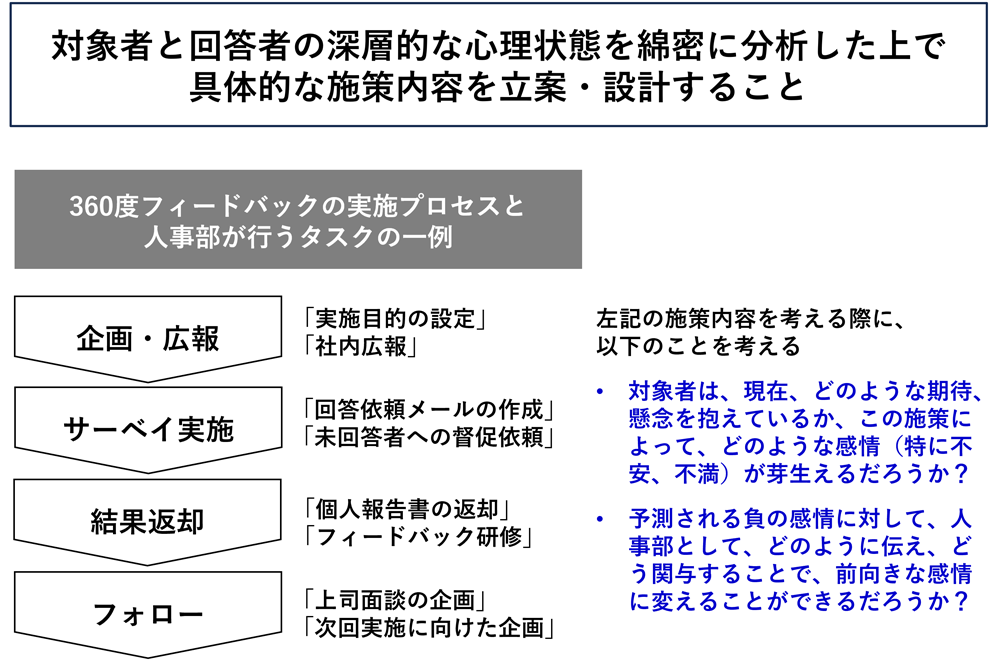

「感情の設計」とは、「対象者および回答者の心理状態を丁寧に想像し、制度に反映させること」である。つまり、自分が対象者や回答者の立場になって、「360度フィードバックを受けて、どのような気持ちになるか」「そのために人事部として何をすべきか」などを自問自答しながら、施策のプロセスや内容を構築することである[図表3]。

具体的には、360度フィードバックの実施プロセスに沿って、対象者や回答者が直面するさまざまな場面(実施目的の説明を受けた時、回答依頼メールを読んだとき、個人結果が返却されたときなど)を想定し、それぞれの場面で、対象者や回答者にどのような感情を生じているかを考える必要がある。

例えば、「実施目的の説明(社内広報)」において、対象者や回答者が「360度評価」という名称をいきなり耳にしたとき、「評価」という表現によって「査定評価」を連想してしまう可能性がある。そうしたネガティブな感情を避けるために、「マネジメントレビュー(振り返り)」など、印象を和らげる名称に変えるだけでも、受け止め方は大きく変わってくる。印象から生じる感情によって人は動くものである。

さらに、「管理職の強化」と打ち出されても、「何を強化するのか?」と疑問が生じ、釈然としないまま制度が進行してしまうことがある。これでは、対象者が本気で取り組もうという感情が芽生えにくい。多くの企業でも見られる状況であるが、人事部はこの点に気づいていないことも多い。

「管理職の強化」という抽象的な表現ではなく、「部下のモチベーションを高めるマネジメントの強化」などのように、日常の業務に即した具体的なテーマとして設定することで、対象者である管理職の取り組み意識も大きく変化する。

[図表3]「感情の設計」とは?

「感情の設計」を行う際には、一般論やネットなどで得られる知識や他社事例をそのまま自社に適用するのではなく、自社の風土、社員の意識、業種や組織形態に応じて設計することが重要となる。

同様に、外部業者の活用は実施の効率化の面では有効であるが、実施効果を高めたいのであれば、提供されるサービスを鵜呑みにすることなく、自社独自の「感情の設計」を行うことが望ましい。

ネット上で得られる知識だけでは限界があり、「感情の設計」のように自社の現場の状況や風土を踏まえた配慮が、制度の成否を左右する。社員の心理状態を想像しながら、社員の立場に立って施策を設計することで、成功の確率は間違いなく高まるだろう。

|

藤原誠司 ふじわら せいじ ※一般社団法人360度フィードバック実践活用研究会(360度研究会) |