本記事は、『労政時報』本誌で取り上げていない各社独自の背景・思想に基づく人事施策を幅広く紹介する不定期シリーズ企画です。

今回は、自社の人事制度・人事施策を人的資本レポートとしてまとめ、レポート内容を広範に発信しているNECソリューションイノベータ株式会社の取り組みについて、HR統括部ディレクターの丸岡 晶氏に話を伺いました。

外国企業の人的資本レポートを参考に、人事制度の浸透に向けた活用を検討。人的資本レポートを制作し、社内外へ公開

人事戦略が経営戦略とより密接にリンクする昨今、既存社員を対象とする人事制度の重要度も従来以上に高まっている。新たに採用した人材のオンボーディングや、エンゲージメントの促進のためにも大きな役割を担う人事制度だが、人事が経営層とともに力を尽くして構築したものの、実際に利用されなければ全く意味をなさない。NECソリューションイノベータも同様の課題を抱えていたが、ある社外研修で外国企業の人的資本レポートに触れ、人事制度の浸透のために活用できるのではとの着想に至った。現在は、完成した人的資本レポートを、採用応募者をはじめとする社外のステークホルダーに向け発信するとともに、社内に向けた発信にも注力している。

[取材対応者]

NECソリューションイノベータ株式会社

HR統括部ディレクター 丸岡 晶氏

※以下、本文敬称略。役職名・肩書は2025年7月11日時点のもの

CORPORATE PROFILE

1975年に「日本電気ソフトウェア」として設立した後、NECグループのソフトウェア会社7社が統合し、2014年に現在のNECソリューションイノベータとなる。NECグループの社会価値創造をICTで実現する中核企業で、1万人を超えるエンジニアを擁し、社会基盤をICTで支えるとともに、企業価値向上や社会課題解決に貢献するSI・サービスを全国で提供している。

| 本社 | 東京都江東区新木場1-18-7 |

| 資本金 | 86億6800万円 |

| 従業員数 | 1万2497人 |

|

〈2025年3月末現在〉 |

|

| URL | https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ |

● “人事制度に込めた思いが社内に伝わらない問題” と、

人的資本レポートの策定までの経緯

──人的資本レポートに係る取り組みの端緒となった、御社の人事制度に関する課題について教えてください。

丸岡 人事に関連する制度の内容や仕組み、その背景にある思いが社内に伝わっていないのが、経営のみならず労働組合でも課題として挙がっていました。全社員向けに通知したり、事業ラインや部門で節目ごとに行うキックオフの場で話してもらったり、説明会を実施するなど、周知のためにさまざまな方法を採っていたものの、きちんと浸透していないのが悩みでした。結局、良い制度をどれだけ用意しても、使ってもらえなければ全く意味がないわけです。そこで、この “人事制度に込めた思いが社内に伝わらない問題” を人事と広報で共有し、プロジェクトを組んで解決策を検討し始めました。2021年度のことです。

そのちょうど同時期に、人事部門の部長級のメンバーが参加した社外研修にて、ドイツ銀行におけるHuman Resources Report(人的資本レポート)の存在を知り、衝撃を受けました。当時、日本国内では人的資本に関する情報を公開する気運が現在ほど高まっていない中で、人的資本の情報開示の重要性を感じ、当社でも同じようなものをぜひ作りたいと考えました。

──経営層への説明時に意識された点について聞かせてください。

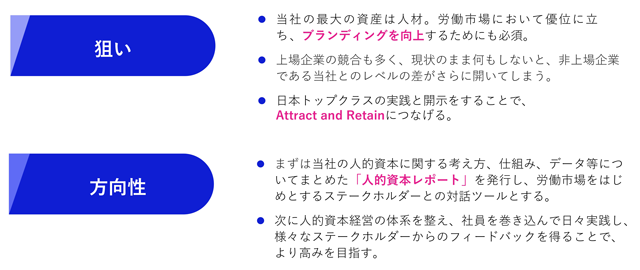

丸岡 前社長の石井 力(現・取締役 会長)が、社長就任当初から、人材戦略に係るキーワードとして「ブランディングの向上」「Attract and Retain(惹きつけ、愛着を高める)」を掲げており、これらを踏まえて人的資本レポート制作・公開の狙いや方向性を説明しました[図表1]。

当社は工場や店舗を所有しない業務形態であり、やはり “資本は人材そのもの” ですので、「労働市場で優位に立つため、そしてブランディング向上のために、人的資本の情報開示が必要だ」と強調しました。

また、この時期は競合他社が多数ひしめく上場企業に情報開示が義務づけられることが予定されていたため、「当社としては業界内でもトップレベルの人的資本の実践と開示を行い、社内向けにもさらなるAttract and Retainにつなげましょう」とも伝えました。

[図表1]人材戦略の狙いと方向性

──初回(2023年)のレポート制作の経緯や狙いについて教えてください。

丸岡 2023年3月期決算以降、国内の上場企業に対し、有価証券報告書に人的資本について記載することが義務づけられました。一般的には投資市場や株式市場に向けて人的資本の情報開示を行うケースが多いと思います。ただ、当社はNECの100%子会社で、そもそも開示義務の対象外です。そのため、投資市場や株式市場よりも、主に労働市場に向けた開示に軸足を置きました。

当社の人事制度や人事施策を、ストーリーにしてまとめるというのが制作時のおおまかな方向性でした。経営陣の人的資本開示に対する関心も高まる中で、検討から公開まで、1年ほどかかりました[図表2]。

[図表2]内容検討から公開までのスケジュール

他社における人的資本の開示状況に関する調査を進める中で、人的資本に関する情報開示のガイドラインであるISO30414を学ぶ社外講座も受講し、そこで学んだ知見をレポートにも多く反映させました。調査と構成案の検討を経て、レポート本文の作成は年度の第3クオーターに1週間くらいをかけて一気に進めました。他方、今まで全く公開していなかった情報を一気に出してしまうこともあり、関係者間での確認作業を入念に行い、慎重に慎重を重ねて作業を進めたため、第4クオーターで行ったレビューには相当時間がかかりました。

──初回のレポート内容について教えてください。

丸岡 ストーリーの構成(目次)については、同時期に策定した人事中期計画の項目を基に作りました。

経済産業省が発表した「人材版伊藤レポート」にもあるように、最初に経営戦略と人事戦略をどう結びつけるかを示しました。次に、「まずは人材の確保から」ということで採用に触れた上で、採用した人材について、どのように適切なタイミングで、適したポストに割り当て、適切に処遇をするかを記しました。第4章では少し視点を変え、社員一人ひとりの個性の重要性について触れています。異なる個性が集合し、多様性が生まれる組織やチームとして、どのようにパフォーマンスを最大化していくかについて説明しました。

「人的資本レポート2023」の構成

はじめに 社長メッセージ&会社概要

第1章 経営戦略と人事戦略の融合

第2章 安定的・持続的な人材確保

第3章 適時・適所・適材・適処遇の実現

第4章 企業価値を高める多様性の向上

第5章 個人・チーム・組織のパフォーマンス最大化

──レポート内容の表現等で工夫された点はありますか。

丸岡 “内容の分かりやすさ” には配慮しました。当社は業務上の特徴として、横文字を使用する機会が非常に多いのですが、レポートではそれら一つ一つに解説を付けました。また、一文が長くなると読みにくくなるので、専用のソフトウェアに全文を読み込ませて、適切な文の長さになっているか否かを確認するなど、当社社員以外の誰が読んでも内容が理解できるよう、細かい部分まで工夫しました。

●社外だけでなく、社内向け発信にも傾注

──初回のレポートを公開したことで得られた知見について教えてください。

丸岡 2023年3月当時、人的資本レポートの公開は非常に珍しかったため、プレスリリースも行ってみました。このほか、NewsPicks社主催の「人的資本経営Conference」やHRテクノロジーコンソーシアムの年次総会シンポジウム、日本の人事部主催の「HRカンファレンス」等のイベントでレポートについて講演したり、当社のCHROが登場する社外コンテンツでもレポートについて言及するなど、周知も図りました。顧客や取引先にも説明しました。

最初なのでとにかく試行錯誤しましたが、やってみて良かったのは、レポートの内容に関するフィードバックをたくさんもらうことができた点です。レポート内容、さらには人的資本経営そのものの改善にもつなげることができました。当時は、役員の大部分を50代後半の男性が占めていましたが、多様性の観点で改善の必要があるといったように、現状の課題点についてもレポート内で開示しました。また、その課題改善のための施策として、女性社員や若手社員の積極的な役員登用についても併せて示しました。このように、現状で課題がある人的資本データについてもあけすけに開示し、改善策まで示せた点は評価いただけたと感じています。

他方、労働市場に向けた開示を心掛けていましたが、重要なステークホルダーである求職者との対話を当初はきちんとできなかったことが反省点です。

──社内向け発信のために開催した、オープンミーティングについて教えてください。

丸岡 「人的資本レポート2023」を題材に、社員とのざっくばらんなオンライン対話形式で実施しました。

人事担当部門からは、CHROや私を含め計3人が出演しました。各部門の現場からも100人を超える現場社員が参加しました。オープンミーティング自体は、もともと当社がカルチャー変革活動の一環として行ってきたもので、社員の中からキーパーソンが登壇し、ウェビナーを用いてラジオのような形式で社内に情報を発信するイベントです。その2回目のテーマとして人的資本経営を取り上げました。

現場社員からは「そもそも人的資本経営とは何なのか」「人的資本経営をやる意味があるのか」といったコメントが出てきましたが、それら一つ一つにきちんと回答できたのは良かったです。アンケートやチャット等でもさまざまな意見をもらい、人的資本レポートに対する社員の関心度や考えをリアルに把握できた点も大きな収穫でした。このように有意義な会でしたが、2023年度中はこの1回しか開催できなかった点が反省点です。

●2024年度からは「Well-being経営」を本格始動

──初回のレポート発行に係る取り組みが一段落した後、どのような点を検討しましたか。

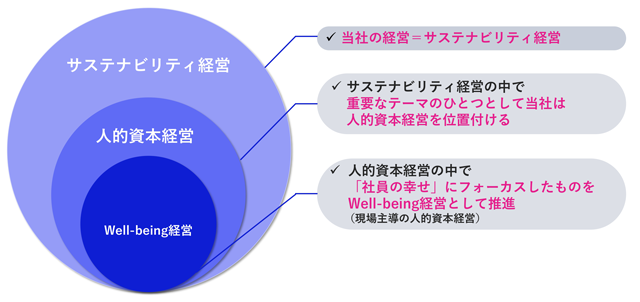

丸岡 社内で「サステナビリティ経営」「人的資本経営」「Well-being経営」といった概念がやや混在気味であったので、2024年度に向けて経営陣と議論し、[図表3]のように整理しました。

[図表3]人的資本経営の位置づけ整理

──2024年度から本格始動した「Well-being経営」に向けた取り組みについて教えてください。

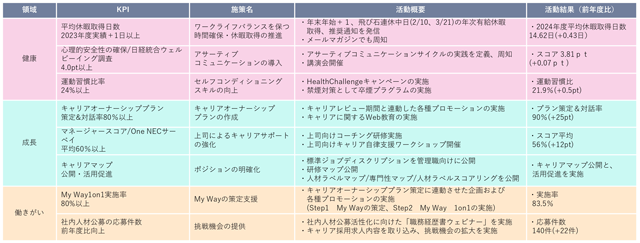

丸岡 「健康」「成長」「働きがい」という各領域における取り組みについて、部長クラスを中心とする現場メンバーにも参画してもらい、議論を重ねて検討しました。具体的には、社員の健康増進に向けて自社開発の「健康ミッションアプリ」を活用したり、個人のキャリア自立に向けた取り組みや、自分と相手の双方を尊重しつつ、自分の意見や用法を的確に伝える「アサーティブコミュニケーション」の推進などを実施しています。

これら一連の活動を「きらねすプロジェクト」と銘打って、現在もプロモーションに注力しています[図表4]。

[図表4]きらねすプロジェクト

──2024年のレポート制作について教えてください。

丸岡 初回のレポートをベースに、主に五つの改善ポイントを掲げ、制作に着手しました。

初回レポートは私1人で執筆しましたが、2024年度版作成時には制作メンバーを3人へと増員しました。総ページ数は100を超え、日本最大レベルの情報開示ができるものになったと考えています。 また、レポート内容のさらなる向上に加え、当社の人的資本経営に関する取り組みを客観的に判断いただき、さらなるブラッシュアップを図るために、東京大学大学院経済学研究科・経済学部の柳川範之教授にアドバイスをいただきました。具体的には、レポートにコメントしていただいたほか、人的資本経営について、柳川先生と当社経営陣、CHRO、HR担当が意見交換を行うとともに、人的資本経営に関する役員向けに講話をしていただきました。

「人的資本レポート2024」制作時の改善ポイント

①当社の人的資本経営の全体像を整理

②各チャプターに現状と課題を記載

③ページ数を増やし、ビジュアルを強化

④コラムを入れ、より親しみやすいものにする

⑤第三者コメントを記載する

──「人的資本レポート2024」を発行した後の取り組みについて教えてください。

丸岡 まず、全社員向けのWEB教育を行いました。オープンミーティング時に実施したアンケートで、「そもそも当社が人的資本レポートを発行していること自体を知らない」との回答が予想以上に多かったことに驚き、まずレポートの存在を知ってもらおうと考えたものです。

2024年度も、CHROと現場の社員、HR担当と現場の社員、リアルとオンラインなど、さまざまな組み合わせで対話会を数回開催しました。もっと回数を増やそうとの意見もありますが、社長との対話会や各事業ラインでの対話会などを高頻度で実施しているので、増えすぎないよう留意しています。

一方で、新卒採用内定者との対話会を実施し、当社の人的資本経営に関する考え方や、各人事制度・人事施策の概要などを伝えました。他方、キャリア採用者向けという点では、現状は説明会で人的資本経営に関する内容を差し込む程度でとどまっているのが課題です。そんな中でも、レポートを読んで面接に臨んでくださる方や、レポートをきっかけに当社を志望された方もいるので、少しずつ効果が出ていると感じています。

● “らしさ” を明示した2025年度版レポート

──2025年6月に発行した「人的資本レポート2025」では、どのような点に尽力しましたか。

丸岡 2025年度版は、基本的には2024年度版を踏襲したものになっています。その中でも、特に意識したポイントが数点あります。

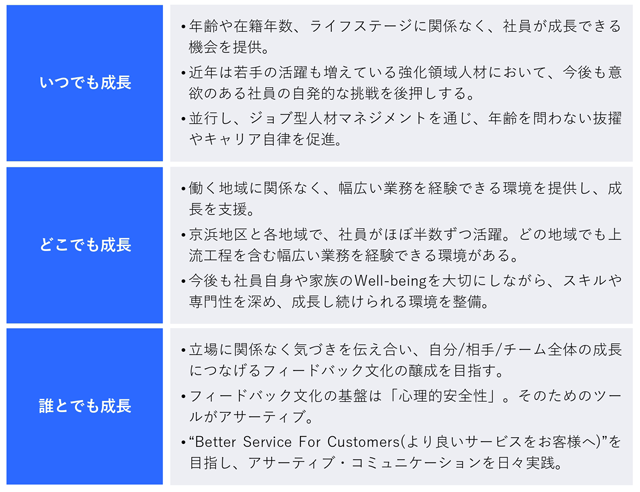

まずは、当社らしい人的資本経営を表すフレーズとして、「いつでも・どこでも・誰とでも成長できる環境」と明示しました[図表5]。

前年度までのレポートは、人的資本に関する情報を網羅していたものの、“当社らしさを反映させた、尖ったものがない” というのが要改良点の一つでした。そこで、“当社らしさ” として、テクノロジーを主軸とし、社員の成長が会社にとってキーになるとの考えに至りました。「いつでも」にはフレキシブルな働き方の実践に加え、育児から復職した社員やシニア社員など、どんなライフステージでも皆が活躍できるという意味を込めました。「どこでも」は、上流から下流までどの工程においても、国内各地のさまざまな場所で働き、成長できることを表現しています。また、サーベイ分析によると、人間関係の良さが当社の特徴として際立っていたため、“異論を認め合いながらも、互いを高め合える文化を今後も醸成していきたい” という願いを「誰とでも」に込めています。

[図表5]人的資本経営で目指す姿

──その他の改良点について教えてください。

丸岡 先にお伝えした「きらねすプロジェクト」に係る取り組みに関して、2024年度の1年間の実施により得た成果や改善点などについて2025年度版レポートに盛り込みました。

また、取締役 会長の石井が、脳神経科学を専門とする立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科の枝川義邦教授と行った対談を掲載しています。対談では、“一人ひとりが真にWell-beingであること” の重要性について話し合うとともに、「情」「コミュニケーション」「心理的安全性」「内発的動機」などについても議論しています。

──求職者向けの施策として、新たに実施していることはありますか。

丸岡 新卒採用のリクルーターとなっている社員を対象に、レポート内容への理解を深めるためのセッションを開催しました。最近は、入社を希望する方のほうが、リクルーター等の社員よりも当社の人的資本レポートの内容をよく理解しているケースもあり、このような情報の非対称性の解消を図りたいと考えています。

●価値観の多様化が進む中で、人事だけで人事制度や人事施策を運用するのは限界がある

──人的資本レポートの公開に関して、これまでの取り組みで得られた成果について教えてください。

丸岡 例えば、「きらねすプロジェクト」については、活動が浸透した結果2024年度の全KPIのうち半数を達成し、未達である残りの半数についても2023年度比で数値の改善が見られました[図表6]。

また、NECグループでは、エンゲージメントを「仕事に対する情熱と組織に対する愛着」と定義し、「語る(会社について肯定的に語れるかどうか)」「とどまる(会社にとどまることを強く望むかどうか)」「努力する(求められる以上に努力しようと思えるかどうか)」という三要素で測定しているのですが、当社では「語る」ことに関するサーベイスコアが大きく良化しました。「自社のことを良い会社であると他者に語ってくれる」傾向がより顕著になったことは、取り組みの重要な “アウトカム”(成果・効果)だと感じています。

[図表6]2024年度の「きらねすプロジェクト」活動のKPIと振り返り

──オープンミーティングをはじめとする対話の機会を通して、人的資本経営に関する現場の理解が深まっているという実感はありますか。

丸岡 全社的に理解が深まりつつあると感じています。

また、人事制度や人事施策の浸透に関する成果の一例として、「きらねすプロジェクト」の活動に参画している事業ラインのメンバーが、「こういう人事制度があるよ」といった形で各部門内に周知してくれるようになりました。価値観の多様化が進む中で、人事だけで人事制度や人事施策を検討・運用するのは限界があると感じています。人的資本は社員自身に関係するため、人事以外の社員も巻き込んで取り組みを推進することで、各社員、各現場によりフィットした人事制度や人事施策につながっていくと思いますし、社員の視点を入れることで人事制度や施策への理解がより浸透していくと思います。

──その他、人事制度を周知・浸透させるために効果的だったことはありますか。

丸岡 優れた人的資本経営・開示の取り組みを行っている企業を表彰する「人的資本リーダーズ2024」の受賞企業10社のうちの1社に当社が選ばれました。客観的に高い評価をいただいたことで、社員も自社の人的資本経営に関する取り組みに誇りを持ってくれますし、人事施策への興味も高まり、人事制度をより積極的に利用してくれるようになると期待しています。

──人事施策の発信や人事制度の周知に取り組む他社へのメッセージをお願いします。

丸岡 まず、人事だけで頑張らなくてもいい、と感じています。どんな人事制度も、利用してもらわなければ無意味なので、人事以外の社員も巻き込みながら浸透していくよう取り組めば、それが最終的に社員のためにもなると思います。また、制度の浸透策を講じる際には、広報やマーケティングの視点も必要です。そう考えると、HRの業務ポートフォリオの中にこうした要素を織り込むような着想も必要かもしれません。

また、先にお話ししたとおり、2025年度は脳神経科学の専門家である枝川教授にアドバイスをいただきました。人事は人間に向き合う業務であり、人間の特性をいかに捉えるかという点で、脳科学や心理学などの学術的なアプローチも効果的ではないかと考えています。人間は選択肢が多くある中で自己決定できるとWell-beingにつながるという学説もあり、人事制度の数を増やしてきましたが、選択肢が多くなりすぎると今度は選びにくくなるため、お薦めを発信し、選択のしやすさを促してあげるのが効果的だと考えました。そこで、8月に開催した社長タウンホールミーティングにおいて、お勧めの人事制度の利用方法などについて、人事からはもちろん、各社員同士でも披露し合ってもらう機会をつくりました。

加えて、人が安定した人間関係を維持できる認知的な上限人数が150人であるとの学説もあり、その人数規模で組織を設計すると浸透しやすくなるかもしれないと思案しています。このような、人間の生態を意識した浸透策も今後より大事になってくると感じています。