浅野浩美 あさの ひろみ

事業創造大学院大学

事業創造研究科教授

1.はじめに

2025(令和7)年5月8日に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案が成立し、5月14日に公布された。

改正の趣旨は、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するためであり、これにより、①個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、②職場のメンタルヘルス対策の推進、③化学物質による健康障害防止対策等の推進、④機械等による労働災害の防止の促進等、⑤高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずることとなった。

具体的な内容についてはまだこれからというものも含まれているが、ここでは、業態を問わず、関心が高く、人事パーソンだけでなく、キャリアコンサルタントにとっても、知っておくべき事項であるメンタルヘルスと高年齢労働者の労働災害防止について、改正の背景や内容を紹介するとともに、これをどう捉えるべきかについて考えてみたい。

2.職場のメンタルヘルス対策の推進(施行日は公布後3年以内に政令で定める日)

ストレスチェックについて、現在、努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする、というものである。この部分の施行日については公布後3年以内に政令で定める日とされ、50人未満の事業場の負担等に配慮し、十分な準備期間を確保することとされている。

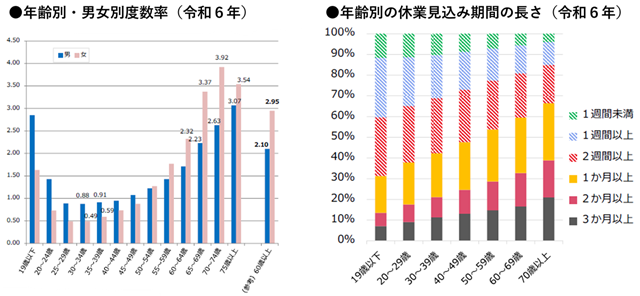

改正の背景には、精神障害の労災支給決定件数が増えていることがある。2024(令和6)年度の支給決定件数は1055件と過去最多であった[図表1]。また、メンタルヘルス不調によって連続1カ月以上休業または退職した労働者がいた事業場の割合は、厚生労働省の「令和6年労働安全衛生調査(実態調査)」では12.8%であった。

メンタルヘルス不調の未然防止である一次予防の強化等の観点から、2015(平成27)年12月にストレスチェック制度が導入された。ストレスチェック制度は一定の成果を上げているが、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、ストレスチェック制度を実施している事業場の割合は、前掲調査によれば、労働者数50人以上の事業場で89.8%であるのに対し、30~49人の事業場では57.8%、10~29人の事業場で58.1%と十分とはいえない状況である。しかし、メンタルヘルス不調の未然防止は、事業場の規模にかかわらず重要である。

[図表1]精神障害の労災支給決定件数の推移

資料出所:厚生労働省「業務災害に係る精神障害に関する事案の労災補償状況」

[注]支給決定件数は、決定件数(当該年度中の労災保険給付の支給・不支給決定件数の計であり、前年度以前に請求されたものについて決定した件数を含む)のうち「業務災害」と認定した件数である

ストレスチェックの実施に当たっては、2014(平成26)年の制度創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念もあり、50人未満の事業場においては当分の間努力義務とされた経緯がある。

これに対し、現時点において、外部機関の活用等により、ある程度対応可能となっていることから、努力義務とするとしていた規定を削除し、すべての規模の事業場において、ストレスチェックを実施することとしたものである。

3.高年齢労働者の労働災害防止の推進等(2026年4月1日施行)

高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表するというものである。この部分の施行日については、2026(令和8)年4月1日とされている。

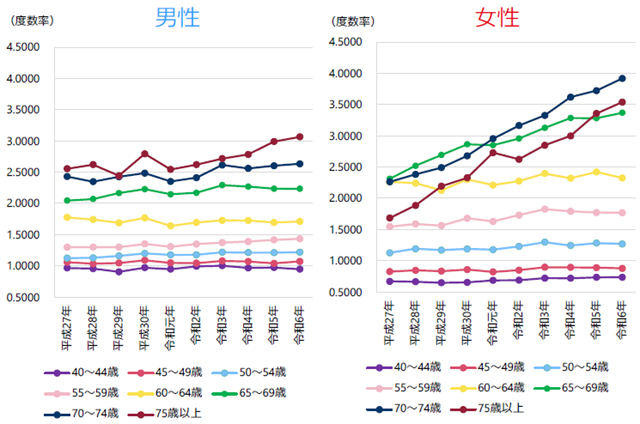

この背景には、2024年における雇用者全体に占める60歳以上の割合が19.1%であるのに対し、労働災害による休業4日以上の死傷者に占める60歳以上の割合は30.0%と高いことがある[図表2]。

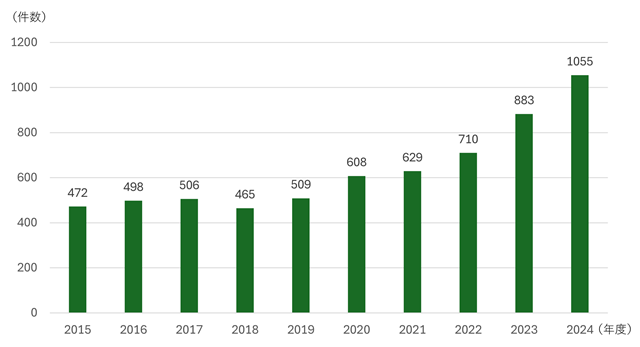

年齢別の労働者の労働災害発生状況を、死傷度数率(100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数。以下、度数率)で見ると、最も低い30代と比べ、60歳以上では男性で約2倍、女性では約5倍となっている。休業見込み期間も、年齢とともに長くなっている。また、平成27年以降の推移を見ると、特に女性の65歳以上において度数率の増加が著しい(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課, 2025)[図表3]。

[図表2]年齢別・男女別度数率、年齢別の休業見込み期間の長さ

資料出所:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課「令和6年 労働災害発生状況について」(令和7年5月30日公表。令和7年8月22日訂正)([図表3]も同じ)

[注]度数率=死傷者数÷延べ労働時間数×1,000,000

[図表3]死傷災害(休業4日以上)発生率(度数率)の男女別・年代別の推移

加齢による身体機能の低下等が関係しているものと考えられるが、これまで、労働安全衛生法62条では、心身の条件に応じた適正な配置を行うことを事業者の努力義務としていたものの、それ以外の措置については触れていなかった。また、現在、既に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令2.3.16 基安発0316第1。以下、エイジフレンドリーガイドライン)が定められており、周知徹底を進めているが、「令和6年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、60歳以上の高年齢労働者が業務に従事している事業所のうち、エイジフレンドリーガイドラインを知っている事業場は21.6%にすぎない。さらに、そのうち高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は18.1%と限られており、取り組みが進んでいるとは言いにくい。

今回の法改正は、こうした状況に対し、取り組みの強化を図ろうというものである。

4.まとめ

メンタルヘルスの問題は、人事パーソンとして気を使うことの一つである。そもそも、どのような職場で、どのような仕事に就くかは、労働者のメンタルヘルスに大きな影響を及ぼす。また、働くことを巡ってさまざまな変化がある中、受け止められなかった場合は、メンタルヘルス不調につながり得る。キャリアコンサルタントは、メンタルヘルスの専門家というわけではないが、企業領域におけるキャリアコンサルティングでは、メンタルヘルスに関する相談は、相談全体の6.0%、難しい相談の6.5%を占める(労働政策研究・研修機構, 2023)。ストレスチェックに関して、正確な知識を持っておくことは必要である。

また、高年齢者の労働災害防止は、働く高年齢者が増える中で、さらに重要性を増すと考えられる。企業が、労働災害防止に取り組むだけでなく、本人も自覚し、健康づくりに励むことなども求められる。今後、策定され、公表される指針にも十分留意し、必要な知識を身に付けておきたい。

【参考文献】

厚生労働省(2025)「令和6年労働安全衛生調査(実態調査)」

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課(2025)「令和6年労働災害発生状況」

厚生労働省 労働基準局補償課職業病認定対策室(2025)「令和6年度『過労死等の労災補償状況』を公表します」

総務省「労働力調査(基本調査)(各年)」

労働政策研究・研修機構(2023)「第2回キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査」

|

浅野浩美 あさの ひろみ 事事業創造大学院大学 事業創造研究科教授 厚生労働省で、人材育成、キャリアコンサルティング、就職支援、女性活躍支援等の政策の企画立案、実施に当たる。この間、職業能力開発局キャリア形成支援室長としてキャリアコンサルティング施策を拡充・前進させたほか、職業安定局総務課首席職業指導官としてハローワークの職業相談・職業紹介業務を統括、また、栃木労働局長として働き方改革を推進した。 社会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタント、1級キャリアコンサルティング技能士、産業カウンセラー。日本キャリア・カウンセリング学会副会長、日本キャリアデザイン学会専務理事、人材育成学会常任理事、NPO法人日本人材マネジメント協会執行役員など。 筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士後期課程修了。修士(経営学)、博士(システムズ・マネジメント)。法政大学キャリアデザイン学研究科非常勤講師、産業技術大学院大学産業技術研究科非常勤講師など。 専門は、人的資源管理論、キャリア論。 |

|

キャリアコンサルタント・人事パーソンのための キャリアコンサルタントを目指す人はもちろん |