本記事は、『労政時報』本誌で取り上げていない各社独自の背景・思想に基づく人事施策を幅広く紹介する不定期シリーズ企画です。

今回は、「静かな退職」を防ぐための一手となり得る社員のエンゲージメント向上施策の一環として、社内SNS「K-Connect」を立ち上げた、京セラ株式会社の企画チームの皆さんに話を伺いました。

趣味や特技を通じて部署内外の社員とつながるアプリ「K-Connect」を開発。業務外での交流がエンゲージメント向上に寄与

「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」を経営理念に掲げ、事業を通じて持続可能な社会の実現を目指す京セラ株式会社。同社では2007年からエンゲージメントサーベイを実施しているが、2021年のサーベイ結果で、29歳以下の「仕事のやりがい」に関するスコアが30歳以上の世代と比較して悪化していることが明らかになった。その後の調査結果で、若手社員は業務内外を問わず他者とのつながりを求めていることが判明。そこで、“社員同士が緩やかにつながる” ことをコンセプトとするアプリケーション「K-Connect」の開発に乗り出した。

[取材対応者]

京セラ株式会社

(写真左から)

本社 総務部本社総務課責任者 伊藤研作氏

滋賀野洲工場 野洲総務部労務課 田中祥平氏

本社 人事DX推進部HRアナリティクス課 春日宏紀氏

※以下、本文敬称略。役職名・肩書は2025年4月1日時点のもの

CORPORATE PROFILE

1959年ファインセラミックスの専門メーカー「京都セラミック株式会社」として創業。“京セラフィロソフィ” と “アメーバ経営” を企業活動の基盤とし、情報通信、自動車関連、環境・エネルギー、医療・ヘルスケアの注力4市場をベースに、最先端技術や製品の開発を通じて社会課題の解決に取り組む。

| 本社 | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 |

| 資本金 | 1157億300万円 |

| 従業員数 | 7万7136人(連結) |

|

〈2025年3月末現在〉 |

|

| URL | https://www.kyocera.co.jp/ |

●若手の従業員エンゲージメント

──貴社におけるエンゲージメントに関する認識や課題について教えてください。

伊藤 2017年に谷本(編注:谷本秀夫氏)が社長に就任してから、デジタル化への対応として全社で積極的なデータ、AI、ロボティクスの活用が始まりました。その中で、事業部門だけでなく、私たち人事などの間接部門でもDX化を推進しようという流れになり、2019年10月に企画チームとして専門の課が発足しました。立ち上げ当初は私と春日の2人で、後に田中が加わり、以後3人体制で活動してきました。人事データの管理や統合を通じて経営に資するデータを提供し、経営をサポートすることが主な役割です。例えば、当社で毎年行うエンゲージメントサーベイを主管し、その結果を分析、施策の改良や開発に生かしています。

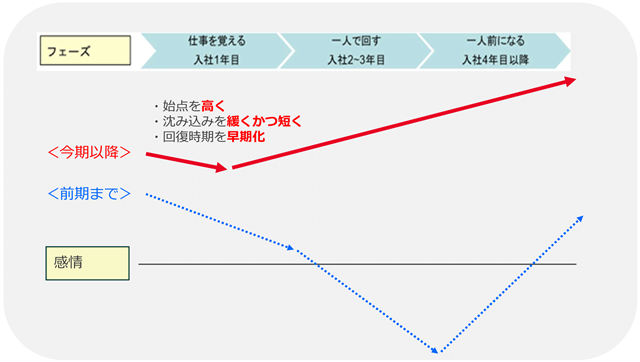

春日 もともと、若手社員のエンゲージメントへの課題意識はありましたが、具体的に把握したのは2021年です。この年のエンゲージメントサーベイの結果で、29歳以下の「仕事のやりがい」に関するスコアが、30歳以上の世代と比較して悪化したことが分かりました。この結果に強く影響しているのが、“仕事が楽しく感じられなくなった” という点ではないかと考え、20~30代前半の社員を対象にヒアリングを実施しました。その結果、入社2年目から徐々に仕事のやりがいが低下して、3~4年目で最も低くなるという傾向が見られたのです。一方で、入社4年目以降に再び高くなる傾向がありました。仕事へのモチベーションが回復した要因として、担う仕事そのものが変化したこと以外に、「仕事への向き合い方を変えてくれる良い人に社内で巡り合えた」という “業務外のつながり” が助けになったケースがあることが分かりました。

── “業務外のつながり” とは具体的にどのようなものでしょうか。

伊藤 当社では、これまで運動会や夏祭りといった大規模なイベントから、業務終了後に飲みに行くといった日常的なものまで、業務外でのつながりを推奨していました。ヒアリングでは、そうしたイベントでの出会いが助けとなって、仕事への向き合い方も変化したという声が多く聞かれました。

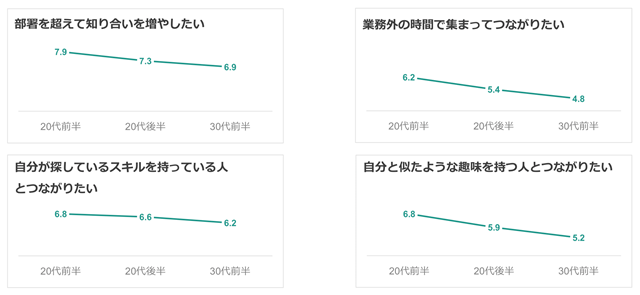

そこで、「社員同士のつながりが若手社員の仕事のやりがいの鍵になっているのではないか」との仮説を立て、1000人規模でのアンケート調査を実施しました。調査では、「部署を超えて知り合いを増やしたいか」「業務外の時間で集まってつながりたいか」「自分が探しているスキルを持っている人とつながりたいか」「自分と似たような趣味を持つ人とつながりたいか」などの質問項目を立てました。その結果、若い社員ほど、他者とのつながりを求めていることが分かりました[図表1]。

[図表1]若手社員(20~30代前半)を対象としたアンケートの結果

●#でつながる社内SNS

──社内SNS「K-Connect」導入に至る背景について教えてください。

春日 K-Connectはスタートアップ企業のDeMiA社と一緒に開発したアプリですが、もともとはSNSを構築するという発想はなく、若手社員にアプローチできるもの、あるいは若手社員に限らずITやデジタルを使って、何か面白い人事的な取り組みができないかという話をしていました。そうして構想を練っている間に、若手社員のエンゲージメントの課題も分かってきたという背景があります。

伊藤 仕事のモチベーション向上に関する取り組みは多々ありますが、今回は人事部門としても新しいチャレンジをしたいと考え、当社社員の課題に向き合うためにも、デジタルツールの活用とその開発にゼロから挑戦することにしました。

K-Connectは人と人とのつながりをサポートし、社員が新たな出会いに触れて、他者からの刺激を受けることで自分の担当業務への見方が変わったり、新たにチャレンジしたりするきっかけをつくることを意識しています。ポイントは、業務外の活動を、あえて人事がサポートすることです。メールやMicrosoft Teamsなどの業務用連絡ツールと、LINEやInstagramといったSNSの中間的な役割を担うことをコンセプトに、社員個人がサードプレイスとして利用できるアプリにしたいと考えました。

──アプリの運用開始までの過程はどのようなものでしたか。

田中 2022年10月から約3カ月の開発期間を経て、2023年1月にプロトタイプが完成しました。30~40人くらいでプロトタイプを試し、そこで見つかった不具合を2カ月程度で修正して、同年4月から全社に全面展開しました。企画構想には1年近くかけましたが、アプリを作ると決めてからは約半年という短期間でリリースに至りました。アプリの開発そのものはベンダーに任せることとし、こちらからは「こういう機能を付けてほしい」「こういうUI(ユーザーインターフェース)が良い」といった要望を出し、打ち合わせを重ねて形にしていきました。私たち3人とも、システム開発などの部署に在籍していたことはなく、ずっと人事を担当してきましたので、全員ゼロからの勉強、アプリ開発の経験となりました。

──アプリの機能や特徴について教えてください。

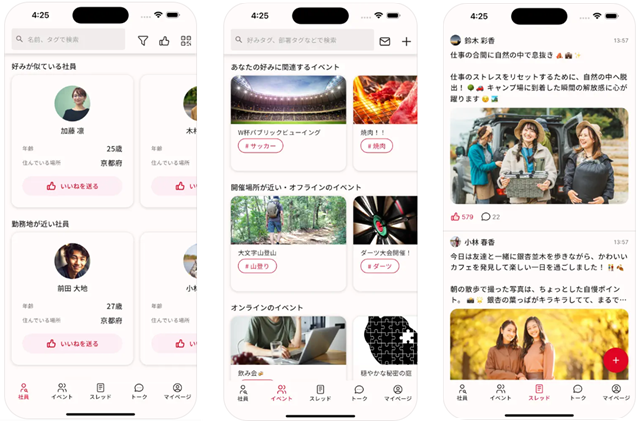

春日 趣味や特技、部署、勤務地などのカテゴリーで社員を検索する機能があり、つながった社員とチャットすることも可能です。また、社員主導でイベントを開催したり、スレッド(掲示板)に自由に投稿したりできます[図表2]。

[図表2]K-Connect画面イメージ

本アプリの企画段階からのこだわりでもありますが、タグを通して、自分の興味や関心に近い人にたどり着ける点が大きな特徴です。自分のプロフィール画面で、趣味や特徴のタグが付けられます。また、アプリの中で立ち上げたイベントや投稿についてもタグ付け可能です。タグを通して、好みが似ている社員を検索できたり、勤務地が近い社員が順に表示されたりするので、自分と共通点のある社員と簡単につながることができます。

──実際にどのようなイベントが開催されていますか。

伊藤 K-Connectの趣旨は社員同士のつながりをサポートすることですので、アプリ内で知り合って、オフラインのイベントを通じてリアルで出会うという流れを重視しています。例えば、先輩社員が新入社員歓迎会を企画して、100人規模の飲み会を敢行したり、社員が携帯ゲーム機を社内に持ち込んで、終業後に会議室のプロジェクターを使ってゲームイベントをしたり、スキルアップのための勉強会を実施したりすることもあります。規模や内容を問わず数え切れないくらいのイベントが開催されています。アプリに登録していない社員を巻き込んで実施することもあるようです。

一方で最近は、「オンラインでの出会いの間口をもっと広げられないか」とも考え、オープンチャット的な使い方も試みています。

●広がるK-Connectの輪

──登録者数や利用者の傾向を教えてください。

田中 アプリの登録者数は2025年4月現在で約3800人で、今も継続して増え続けています。登録は任意で、業務時間外での活動に使用するルールとしています。私用のスマートフォンにインストールすることも認めているため、会社支給のスマートフォンだけでなく私用のスマートフォンを使用する社員もとても多いです。

登録率は若手社員層でより高いですが、例えば頻繁にスレッド投稿するのは40代以上のベテラン社員が多めというように、世代間でアプリの利用方法に違いが見られます。

──全社員が登録可能でしょうか。

伊藤 京セラ単体のパートタイマーを含めた全社員が登録可能です。年齢や役職等での制限は一切設けていません。

2024年4月の大学卒以上の新卒入社者からは、内定者専用のK-Connectも開始しました。入社前時点での登録率は95%超と非常に高く、内定者同士が入社前から気軽に交流する様子が見られます。

K-Connectを使いたいという要望を受け、グループ会社にも提供しています。現状は各社単体での利用としていますが、いずれはグループ間での統合・一体化も検討したいと考えています。

──アプリ導入に際して、どのような広報を行いましたか。

田中 プロトタイプの試運用では、拠点を絞って40人程度に声掛けをして登録を依頼し、その次は拠点数を増やして20代限定で200人くらいに展開しました。こうした進め方の意図としては、本格的な運用開始以降、アプリ登録時にある程度ユーザーがいないと利用してもらえないだろうと予測していたことがあります。続く全社展開においては、まず社長を含めた全社員宛てに一斉にメールを送信しました。その時点である程度の登録がありましたが、もっと増えてほしいと考え、社員食堂にポップを掲示しました[図表3]。アナログな手法ながら意外と有効だったという感覚があります。実際に、食事中に「これなに?」と興味を示して、「ちょっとやってみるか」と登録する社員もいました。

また、2025年からは、大学卒だけでなく高校卒や短大卒の新卒入社時にも利用案内をしています。アプリの登録率を見ている中で、高校卒入社者の登録率が低いことに気づきました。高校卒などの製造現場で働く社員は普段から頻繁にメールを見ているわけではないので、入社時の研修で案内するようにしたところ、登録してくれる社員が増えました。

[図表3]K-Connectポップ

●社員同士の「緩やかなつながり」を促進

──K-Connect導入の効果はいかがですか。

伊藤 主な効果として、特に若手社員を中心に緩やかなネットワークが形成されていることを感じます。実際の利用者からは、“気軽に話し掛けられる人が増えた” “小さい営業所勤務でも他事業所の社員とつながることができた” といった声が寄せられています。当社は事業によっては地方に小さな営業所を構えていて、人間関係がその数人のみで閉じてしまっている部署もあります。そこに新入社員が配属されると、どうしても “もっと人とつながりたい” “ほかの同期はどうしているのだろう” という思いや不安が出てくるので、その解消にK-Connectが役立っていると思います。

また、例えば、製造現場の社員と本社オフィスの社員といった、今まではなかなか関わり合いがなかったバックグラウンドの異なる社員同士のつながりも増えてきました。イベントを通じて知り合った社員同士で後日ランチに行くなど、個人間の交流も活性化している印象です。

最近では、スレッドが盛り上がっています。個人のプライベートな活動や業務外での職場仲間との交流の様子など、さまざまな内容が投稿されており、社内には多様な人材がいることを実感できます。

──人事目線での成果はありますか。

伊藤 先に触れた新卒入社者へのアプローチの結果ですと、研修中に「〇〇の研修で疲れました」とか「この近くにおいしいお店はないですか」といったスレッドが入っていたり、「正直、会社の考え方についていけるか不安」のような率直な意見が出てきたりと、今まで表に出てこなかった声がスレッドを通して聞かれるようになりました。人事としては、社員のリアルな声を拾えるメリットがあります。

さらに、K-Connectを通じて、通常の業務では知り得ない社員の趣味や特技が分かりました。私たち人事は、社員の処遇や属性など仕事に直接関係する情報は把握していますが、通常の人事システムには登録されないデータも、非常に有用だと思っています。実は、2019年10月に企画チームとして専門の課を立ち上げた当時、私が春日に声を掛けたのも、彼が独学でシステムやIT技術に興味を持って勉強しているのを業務外のつながりで知っていたからです。そのような情報を社員同士が共有することで、業務にも生きると考えています。

──利用する社員からの反応はいかがですか。

田中 「もっと機能を増やしてほしい」「こういう機能はないですか?」といった要望が届くことはあります。それも期待や関心の表れなのかなと感じており、要望には運営の公式アカウントで素早く反応するよう心掛けています。

実際に、社員の要望から追加した機能もあります。その一つが「ユーザーを名前で検索する」機能です。開発時は新しい人と出会ってほしいという主旨から、ユーザーが既に知っているであろう他の社員について、名前での検索機能は不要だろうと考えていたのですが、登録したばかりの人は、“まず知っている人とアプリ内でつながって安心感を得たい” 傾向があることが分かりました。イベント開催時も、知り合いを通して声掛けすることで参加者が集まっている様子が見られます。確かに、親しい人がいるイベントには安心して参加できますよね。そういった点では、K-Connectは新たな交流を生むだけでなく、これまでの人間関係をつなげ、強くしていくことにも有用なのだという発見がありました。

──今後の展望をお聞かせください。

春日 今回の取り組みは、「一日楽しく仕事をしてほしい」ということを目的としています。また、この手のプラットフォームは、なるべくたくさんの人が集まって、楽しく使ってくれることがポイントだと考えています。そこで、現在は登録者数とアクティブ率に活動のKPIを置いています。

一方で、若手のエンゲージメントという観点では、入社段階でのモチベーションをより高く、その後の低下をできるだけ抑えることが重要だと認識しています。そして、低下から回復期へ速やかに移行し、入社段階よりもモチベーションが高い状態になってもらうことが理想です[図表4]。当社は “心理的安全性” “仕事のやりがい” の両方を大事にしたいと考えており、現状では職場の風通しをはじめとする心理的安全性に関してはある程度良い風土を築けていますので、今後は仕事のやりがいをより感じてもらえるような方向に力を入れていきます。

[図表4]K-Connectの目指す理想の姿

──若手社員の「静かな退職」に悩む企業の人事担当者に向けて、メッセージをお願いします。

春日 目の前の若手社員をよく観察することが大切です。個人的な感想ですが、世間一般的な “Z世代” の捉え方は、解像度が粗くて雑なものだと思います。そもそも、世間の若者の傾向が、自社の社員にもそのまま当てはまるとは限りません。深く分析してみると、実は自社の若手社員は仕事に対するやる気があったり、他者と交流したいという思いを持っていたり、という事実にたどり着くかもしれません。私自身も、まずは自分の目で観察する、感じることを大切にしています。

田中 よく言われる「静かな退職」の解決策の一つとして、人との出会いが大切なのかなと思います。若手社員一人ひとりが憧れの先輩に出会えたり、自らにとっての理想像を見つけたりできれば、それが生き生きと働く力になるのではないでしょうか。私も人とのつながりは大事にしていこうと考えています。

伊藤 会社にいると、どうしても性急に答えを求められたり、明確な課題を設定しなくてはいけなかったりします。しかし、そればかりではなく、“ふわっとした緩やかなつながり” をつくっていくことが大切だと信じています。例えば、当社でもコミュニケーション不足を解消しようと言われますが、コミュニケーションが不足している環境は、あくまで結果です。解決するためには原因を深掘りすることが大切ですが、そこには仕事をしているだけでは見えてこない個人の性格やバックボーン、コミュニケーションに対する意識の違いがあります。そして、それらを知るためには、仕事上のゴールに向かうためのコミュニケーションだけでなく、明確な目的を設定する必要がないコミュニケーションも大事だと感じています。当社の場合は、そうした “緩やかなコミュニケーション” に価値を見いだしてK-Connectを運用しています。各社それぞれの課題はあると思いますが、「自社の課題が何から生じているのか」に焦点を当ててみることが有用ではないかと思います。