代表 寺澤康介

(調査・編集:主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2025年6月16日、人材育成支援を手掛けるALL DIFFERENT株式会社は、同社が提供する新入社員研修に参加した 2025年入社の新入社員を対象とした調査結果「新入社員意識調査2025(3933人のキャリア志向編)」を発表しました。「将来会社で担いたい役割」についての設問に対して、全体では「専門性を極め、プロフェッショナルとしての道を進みたい(専門家)」が27.0%でトップ、次いで「組織を率いるリーダーとなり、マネジメントを行いたい(管理職)」が25.2%、「まだはっきりしておらず、今後決めていきたい(未定)」が23.5%、「特にキャリアについての志向はなく、楽しく仕事をしていたい(志向なし)」が23.3%で、どの項目も25%前後のほぼ横並びとなり、大きな差異は見られませんでした(別途、「わからない」0.9%あり)。

ただ、この結果を男女別に比較してみると、男性のトップは「管理職」が31.1%なのに対して、女性で「管理職」を選択したのは17.4%と14ポイント近い開きがあります。一方、女性のトップは「志向なし」で29.6%とほぼ3割を占めるのに対して、男性の「志向なし」は18.8%と2割未満にとどまり、こちらも10ポイント以上の開きが見られるなど、男女による差異が確認できます。政府の男女共同参画基本計画では、2030年までに女性の管理職比率を30%以上とする目標が掲げられていますが、その道のりはかなり険しいものがあります。もちろん全員が管理職を目指す必要は全くありませんが、女性社員が将来なりたい自分を重ね合わせられるような、ロールモデルになり得る女性管理職を少しずつでも増やしていく地道な努力が各企業に求められるでしょう。

文系の5割、理系の4割は21社以上にプレエントリー

今回も、HR総研が就活口コミサイト「就活会議」と共同で、2026年卒業予定の同サイト会員学生を対象に実施した「2026年新卒学生の就職活動動向調査(3月)」(調査期間:2025年3月6~8日)の結果から、セミナー・会社説明会参加や面接、内定承諾の状況などを紹介します。ぜひ参考にしてください。

※以下、同調査結果の割合(%)は、小数点以下を四捨五入して整数で表示しています。

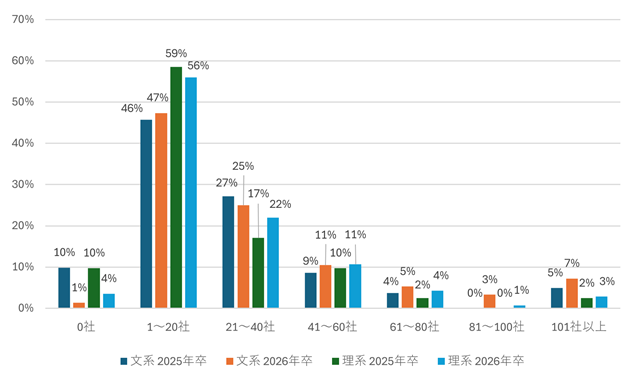

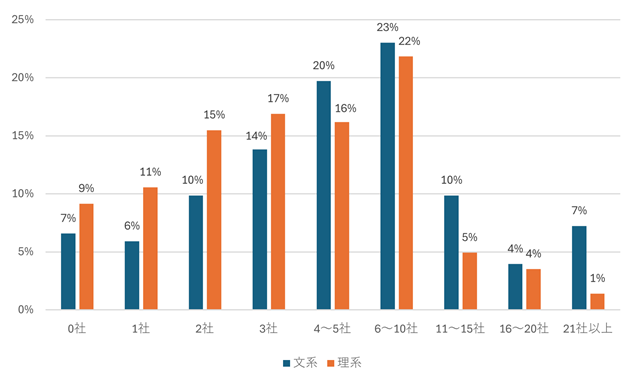

まず、2026年卒学生のプレエントリー社数を文理別に、前年3月に実施した「2025年新卒学生の就職活動動向調査(3月)」(以下、2025年卒)の結果と比べてみます。2025年卒では文系・理系ともに10%だった「0社」が文系で1%、理系で4%と顕著に減少していることが分かります[図表1]。インターンシップに参加した企業からはプレエントリーが免除されることがよくありますが、必ずしもすべての志望企業のインターンシップに参加できるわけではなく、それらの参加できなかった企業とはプレエントリーが最初の接点となります。インターンシップに参加した企業だけでなく、新しい企業にもプレエントリーし、応募対象企業を広げようとしている姿勢がうかがえます。

また、具体的な社数で2025年卒と比較してみても、文系では「21~40社」は27%→25%とわずかに減少しているものの、その他の社数区分では「101社以上」が5%→7%へと増加しているのをはじめ、すべて2026年卒のほうが多くなっています。理系においても「1~20社」が59%→56%へと減少したほかは、「21~40社」が17%→22%へと5ポイント増加したのを筆頭に、すべての社数区分で2026年卒のほうが多くなっています。リクルートワークス研究所の2026年卒の大卒求人倍率は1.66倍と、企業側の採用意欲が依然として高い水準で継続していることを示しているものの、学生側はそれほど楽観視しているわけではなく、それがこの数字に表れているものと推測されます。

文系と理系の比較では、“21社以上”(「21~40社」~「101社以上」の合計)は文系が51%と半数を超えるのに対して理系は40%で、文系のほうが10ポイント以上高くなっています。ただ、「41~60社」は文系・理系ともに11%で並び、「61~80社」も文系5%、理系4%とほとんど差はなく、「101社以上」では文系のほうが4ポイント高いものの、理系でも3%となるなど、理系も積極的にプレエントリーを行っていることが見て取れます。

[図表1]文理別 プレエントリー社数(2025年卒と2026年卒の2年比較)

資料出所:HR総研×就活会議「2026年新卒学生の就職活動動向調査」(2025年3月)([図表2~16]も同じ)

セミナー参加段階で絞り込みが進む理系

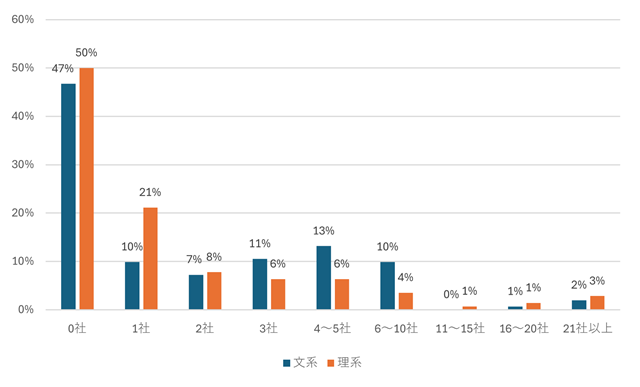

次に、セミナー・会社説明会(以下、セミナー)への参加状況を開催形式別に見てみましょう。対面型セミナーへの参加社数では、文系・理系ともに「0社」が最も多く、それぞれ47%、50%と半数程度となっています[図表2]。参加した社数を比較してみると、文系では「4~5社」が最多で13%、次いで「3社」(11%)、「1社」「6~10社」(ともに10%)で続きます。一方、理系では「1社」が21%で突出して多くなっており、次は「2社」8%、「3社」「4~5社」(ともに6%)などとなっています。インターンシップでは対面型を重視してきた理系ですが、セミナーでは対面型へのこだわりはそれほど強くないようです。

[図表2]文理別 対面型セミナー・会社説明会参加社数

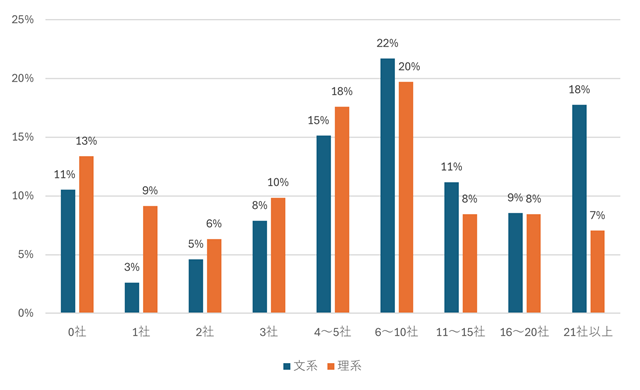

オンライン型セミナーへの参加状況では、「0社」は文系11%、理系13%にとどまり、セミナーは対面型よりもオンライン型への参加が中心となっていることが分かります[図表3]。最も多かったのは、文系・理系ともに「6~10社」で、それぞれ22%、20%と2割程度となっています。文系では、「21社以上」(18%)が2割近くあり、「4~5社」(15%)が続きます。一方、理系は「4~5社」(18%)が2割近くあり、「3社」(10%)、「1社」(9%)が続き、文系で2割近かった「21社以上」は7%にとどまります。

プレエントリーの社数では、理系も文系と大きな差異は見られない活動量でしたが、セミナーへの参加社数では、対面型、オンライン型のいずれにおいても、文系のほうが理系よりも顕著に多くの社数に参加している様子がうかがえます。理系は、セミナーへの参加の段階で、企業を絞り込む傾向が強いようです。

[図表3]文理別 オンライン型セミナー・会社説明会参加社数

キャリアプランの有無による活動ペースの差が歴然

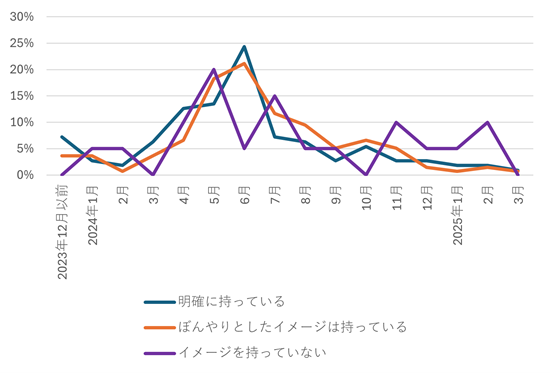

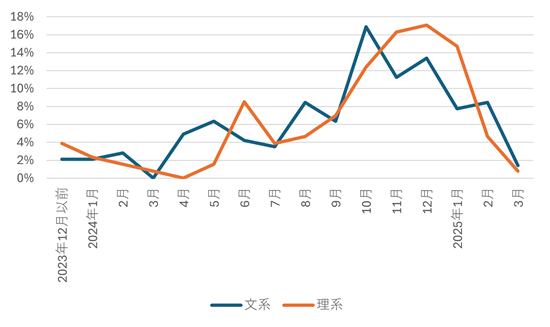

セミナーに初めて参加した時期を文理別と、2025年6月の本稿でも取り上げたキャリアプランの有無別でも比べてみます。

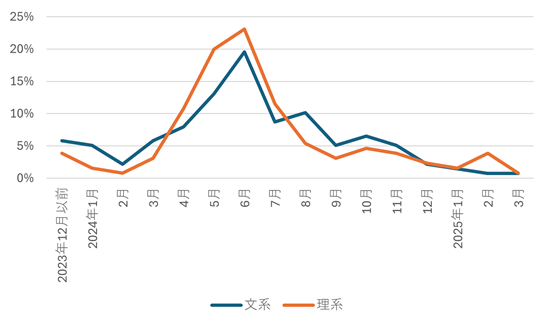

文理別では、文系・理系ともに最多は「2024年6月」で、それぞれ20%、23%と2割程度であり、次いで「2024年5月」がそれぞれ13%、20%で続きます[図表4]。「2023年12月以前」から「2024年3月」まではいずれも文系が理系を上回るペースでセミナーに参加し、「2024年4月」から「2024年7月」までは理系のペースのほうが上回ります。就職ナビがプレオープンした「2024年6月」までにセミナーに参加した経験のある割合は、文系59%に対して理系は63%と、理系のほうがやや高くなっています。

一方、「2025年1月」以降に初めてセミナーに参加した割合は、少数派ではあるものの、文系3%に対して理系はその倍の6%となるなど、のんびり動き出すタイプも理系のほうが多くなっているようです。

[図表4]文理別 初めてセミナー・会社説明会に参加した時期

次に、キャリアプランの有無別で比べてみます。「2024年6月」までにセミナーに参加した経験のある割合は、キャリアプランを「明確に持っている」学生群が68%と7割近いのに対して、「ぼんやりとしたイメージは持っている」学生群58%、「イメージを持っていない」学生群は45%で半数に満たないなど、キャリアプランがある学生ほど早くからセミナーに参加していることが分かります[図表5]。「2025年1月」以降に初めてセミナーに参加した割合でも、「明確に持っている」学生群5%、「ぼんやりとしたイメージは持っている」学生群 3%、これに対して「イメージを持っていない」学生群は15%と、「イメージを持っていない」学生群が顕著に高くなっています。キャリアプランがある(=目標がある)学生ほど早く動き出し、そうでない学生は周りが動き出してから仕方なく自分も動き出す様子がうかがえます。

[図表5]キャリアプランの有無別 初めてセミナー・会社説明会に参加した時期

面接は依然としてオンライン型が主流派

ここからは、面接について見ていきます。まずは、文理別に面接を受けた社数を比べてみると、2025年3月上旬の段階でまだ面接を受けたことがない、つまり「0社」の割合は文系7%、理系9%とどちらも1割にも満たず、ほとんどの学生は1社以上の面接を受けていることが分かります[図表6]。最多は、文系・理系ともに「6~10社」でそれぞれ23%、22%と2割を超えます。次いで、文系は「4~5社」(20%)、「3社」(14%)が続き、理系では「3社」(17%)、「4~5社」(16%)、「2社」(15%)が多くなっています。文系では「11~15社」(10%)、「21社以上」(7%)など、面接社数の多い区分の割合も高く、それぞれ5%、1%にとどまる理系とは差がついています。

面接社数が “3社以内” (「1社」~「3社」の合計)と “4社以上”(「4~5社」~「21社以上」の合計)で分けて比べてみると、文系はそれぞれ30%、64%と圧倒的に “4社以上” が多くなっているのに対して、理系はそれぞれ43%、48%とそれほどの差は見られません。[図表2]や[図表3]のセミナー参加社数でも見られたように、面接社数においても文系のほうが理系を上回る活動量となっています。

[図表6]文理別 面接を受けた社数(全体)

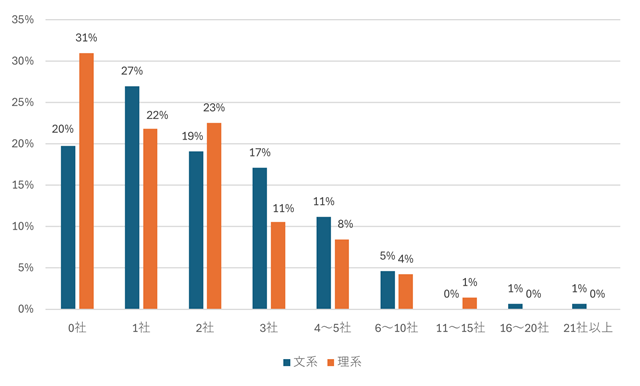

次に、面接の実施形式について対面型とオンライン型に分けて社数を比べてみます。まず、対面型の面接社数では、「0社」は文系20%、理系は31%と3割を超え、理系のほうが10ポイント以上高くなっています[図表7]。これだけの差がつく理由としては、文系は会社・会場に呼び込んで対面型で面接するのに対して、理系はオンライン型面接で実施している企業が存在するということが考えられます。文系と比べて卒業研究・実験で忙しい理系には、移動時間を省くことで拘束時間を短くする企業側の配慮が感じられます。

文系で最も多いのは「1社」27%で、次いで「2社」19%となり、“3社以内” は63%と6割を超えます。理系では、「2社」が23%で、22%の「1社」を僅差で上回っていますが、「3社」は11%とその半分程度にとどまり、“3社以内” は55%と文系を下回ります。

[図表7]文理別 対面型面接を受けた社数

オンライン型の面接社数では、「0社」は文系14%、理系15%と、ほぼ同程度の割合となっています[図表8]。[図表7]の対面型面接と比較すると、文系・理系ともに「0社」の割合はオンライン型面接のほうが少なく、コロナ収束後は選考活動のオンライン型から対面型への回帰に向かっているものの、まだまだオンライン型面接のほうが主流であることがうかがえます。“3社以内” と “4社以上” に分けて比べてみると、文系ではそれぞれ35%、51%と “4社以上” のほうが多くなっているのに対して、理系ではそれぞれ50%、35%とほぼ逆の割合となっており、オンライン型においても面接社数では文系が理系よりも顕著に多い傾向が見られます。理系のほうが、セミナーへの参加段階で企業の絞り込みが進んでいる分、面接社数においてもその影響を引きずっていると言えます。

[図表8]文理別 オンライン型面接を受けた社数

「2024年12月」までに8割が面接を経験

インターンシップの事前選考は含まないものとして、初めて面接を受けた時期について見てみましょう。文理別に比べてみると、文系では「2024年10月」が17%で最多、次いで「2024年12月」(13%)、「2024年11月」(11%)と続きます[図表9]。一方の理系は、「2024年12月」が17%で最多、次いで「2024年11月」(16%)、「2025年1月」(15%)、「2024年10月」(12%)と続き、この4カ月間に初めて面接を受けた学生が6割を占めます。

「2024年4月」と「2024年5月」は文系が理系を上回り、「2024年6月」には理系が文系を上回るものの、「2024年6月」までに初めて面接を受けた割合では、文系23%、理系19%とやや文系のほうが多くなっています。「2024年10月」までで比べてみると、文系は58%と6割近くが面接を受け始めているのに対して、理系は47%とまだ半数に満たないペースとなっています。その後、「2024年11月」「2024年12月」は理系で面接を受け始める学生が増加し、「2024年12月」までで比較すると文系82%、理系80%とどちらも8割程度で並びます。学部3年(大学院1年)の12月までに大多数の学生が面接を受け始めている実態が浮かび上がります。

[図表9]文理別 初めて面接を受けた時期

キャリアプランの有無が早期内定にも関係あり

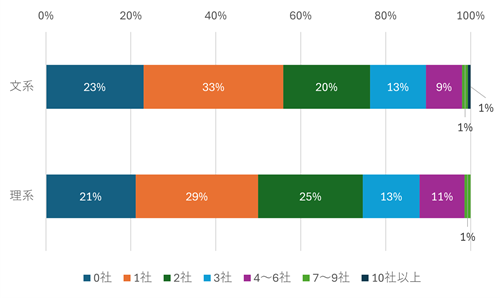

ここからは、内定に関する調査結果を取り上げます。まずは、文理別の2025年3月上旬時点で内定を受けた社数です。まだ1社からも内定を受けていない「0社」の割合は、文系23%、理系21%で、裏を返せば3月上旬時点の内定率はそれぞれ77%、79%と8割近いことが分かります[図表10]。最も多いのは、文系・理系ともに「1社」で、それぞれ33%、29%と3割程度となっています。残りは “2社以上”(「2社」~「10社以上」の合計)の複数内定を取得しており、文系で44%、理系では50%と半数に上っています。理系の内定取得が文系よりも早いペースで進行している様子がうかがえます。また、文系・理系ともに1割以上の学生が、既に “4社以上” (「4社」~「10社以上」の合計)の内定を取得していることが見て取れます。

[図表10]文理別 2025年3月上旬時点での内定社数

内定取得者を対象に、そのうちインターンシップに参加した企業からの内定社数を確認したところ、文系では「0社」が39%と4割程度だったのに対して、理系は29%と3割程度となっており、残りの文系の約6割、理系の約7割はインターンシップが内定につながっていることが分かります[図表11]。インターンシップをきっかけとした内定の割合が、理系のほうが10ポイント高くなっています。社数では、文系・理系ともに「1社」がそれぞれ32%、31%と3割程度を占め、最も多くなっています。“2社以上” のインターンシップ先から内定を取得しているのは、文系では28%と3割程度、理系では40%と4割に上ります。ただし、文系の中には、わずかながら「10社以上」という猛者もいます。

[図表11]文理別 インターンシップ経由での内定社数

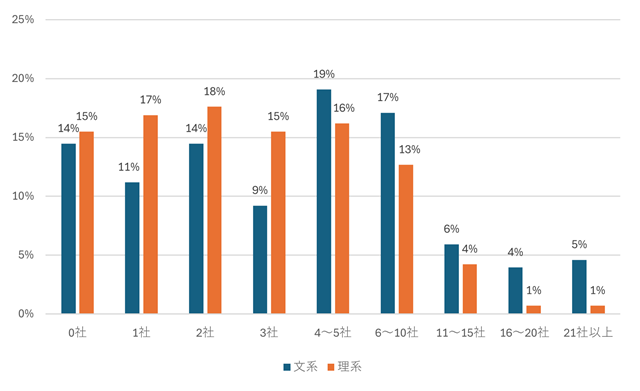

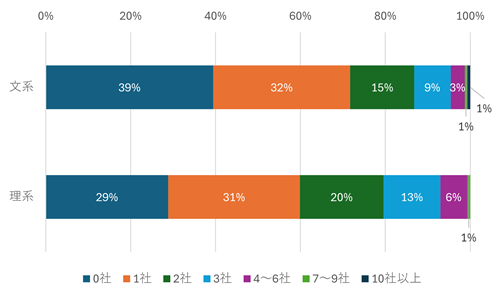

2025年3月上旬時点で内定を受けた社数をキャリアプランの有無別に比較したグラフが[図表12]です。「0社」の割合は、キャリアプランを「明確に持っている」学生群17%と2割未満、「ぼんやりとしたイメージは持っている」学生群24%、「イメージを持っていない」学生群40%と、キャリアプランの有無によって内定の状況が異なっていることが分かります。内定社数「1社」では、「明確に持っている」学生群(31%)と「ぼんやりとしたイメージは持っている」学生群(32%)の間にはほとんど差がないのに対して、「イメージを持っていない」学生群は25%となっており、少なくとも何らかのイメージを持っているかどうかで6~7ポイントの差が見られます。また、“2社以上” で比較すると、「明確に持っている」学生群は52%と半数を超えるのに対して、「ぼんやりとしたイメージは持っている」学生群は44%、「イメージを持っていない」学生群はさらに少ない35%と、イメージの有無だけでなく、その明確さによっても顕著な差異が見られます。文系で「10社以上」の内定を保有するのも、「明確に持っている」学生でした。「明確に持っている」学生群ほど、インターンシップに積極的に参加し、それを成果(内定)につなげている様子がうかがえます。また、「明確に持っている」学生群は、採用する企業にとっても採用要件に沿う人材が多かったものと推測されます。

[図表12]キャリアプランの有無別 2025年3月上旬時点での内定社数

早々に内定承諾する学生たち

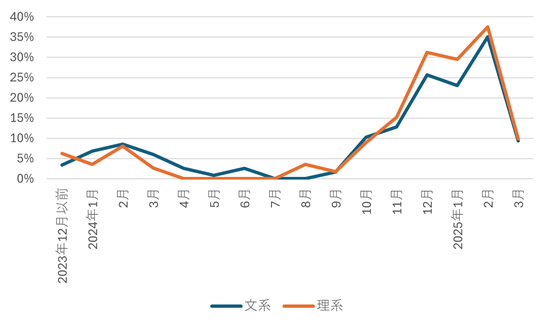

内定を受けた時期(複数回答)について、文理別に見てみましょう。本調査が2025年3月上旬時点での実施だったこともあり、最多は文系・理系ともに「2025年2月」で、それぞれ35%、38%と4割近くに上っています[図表13]。「2024年10月」(10%、9%)から内定を受けた学生は増え始め、「2024年12月」(26%、31%)で大きく増加し、「2025年1月」(23%、29%)も高くなっています。

驚くべきは、「2023年12月以前」で既に文系3%、理系6%が内定を取得しているのをはじめ、「2024年1月」から「2024年3月」までも継続して内定を取得している学生が少なからず存在しているということです。この時点では、学生はまだ学部2年生、あるいは大学院生(修士)であれば大学院に進学前の学部4年生ということになります。かつて就職協定が存在していた時代には、協定日前の内定出しを「青田買い」、それよりもさらに早い内定出しを「早苗買い」や「苗代買い」と言ったものですが、まさに「苗代買い」の状況と言えそうです。

[図表13]文理別 内定を受けた時期(複数回答)

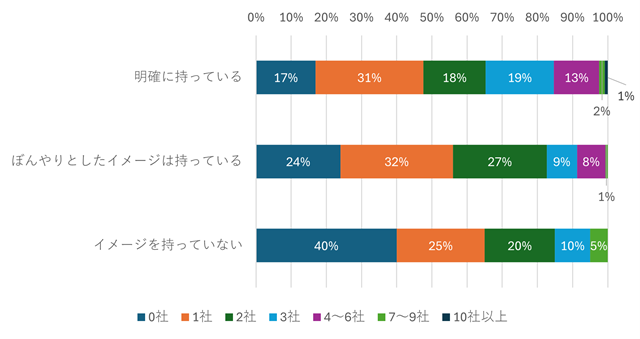

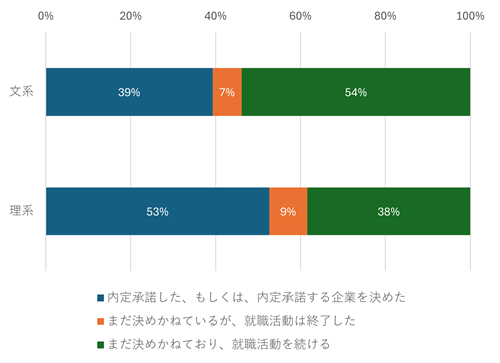

2025年3月上旬の段階で内定率が8割近くになるなど、企業による早期内定出しが広く行われていますが、学生の内定承諾や就職活動の終了の状況はどうなっているのでしょうか。1社以上の内定を有する学生を対象に文理別に比べてみると、文系では「内定承諾した、もしくは、内定承諾する企業を決めた」が39%とほぼ4割となる一方、「まだ決めかねており、就職活動を続ける」が54%と半数を超えています[図表14]。ただ、「まだ決めかねているが、就職活動は終了した」(7%)を合わせれば、内定を受けた学生のうち、半数近くがもう就職活動を終了したと回答しています。

一方、理系では、「内定承諾した、もしくは、内定承諾する企業を決めた」が53%と既に半数を超え、「まだ決めかねているが、就職活動は終了した」(9%)を合わせれば、6割以上の学生が就職活動を終了しています。文系・理系で内定率には大きな差異はありませんでしたが、就職活動を終了した割合では理系のほうが高くなっていることが分かります。企業からの早期内定出しに対して、学生がこれだけ早く承諾を決断してくれることが、結果的に企業の採用活動の早期化にさらに拍車をかけているとも言えそうです。学生の安易な内定承諾が、後々の内定辞退の増加や、入社後のミスマッチによる早期離職につながらないことを祈りたいところです。

[図表14]文理別 内定承諾と就職活動の状況

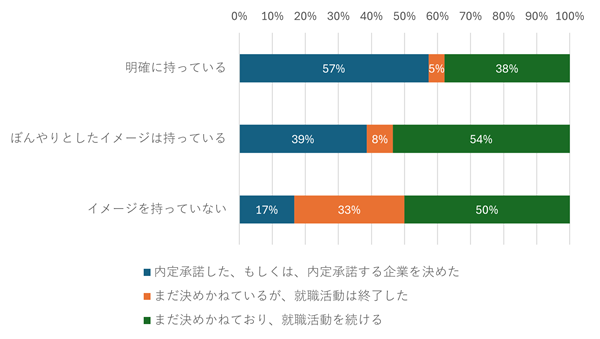

内定承諾の状況をキャリアプランの有無別でも比較してみたところ、「明確に持っている」学生群では、「内定承諾した、もしくは、内定承諾する企業を決めた」が57%と6割近くに上り、[図表14]の理系を上回る高い割合になっています[図表15]。これに対して、「ぼんやりとしたイメージは持っている」学生群は39%と4割程度、「イメージを持っていない」学生群においては17%と2割未満にとどまるなど、キャリアプランが明確な学生ほど内定承諾の決断も早くできていることが分かります。キャリアプランの「イメージを持っていない」学生には、自身の企業選択自体に確固たる軸が確立されておらず、内定を受けたとしてもその企業が果たして自分にとっての最適解なのかを判断できないのではないでしょうか。

[図表15]キャリアプランの有無別 内定承諾と就職活動の状況

「社員の対応・人柄」を重視する理系

最後に、2025年3月上旬という早い段階において、学生はどんな項目を重視して内定承諾を決めたのでしょうか。内定承諾した理由(複数回答)の上位15項目を文理別に比較したものが[図表16]です。1位は文系・理系ともに「仕事内容」で、それぞれ78%、76%と8割近くに上っています。2位は文系・理系ともに「勤務地」となりましたが、文系52%に対して理系は63%と、理系のほうが10ポイント以上高くなっています。「勤務地」へのこだわりは、文系よりも理系のほうが高そうです。文系で50%以上の項目はこれ以外では「会社の雰囲気」(50%)のみで、4割以上の項目も「事業内容」(43%)の一つのみです。一方、理系では、「事業内容」「給与・待遇」がともに59%と6割近くとなっているほか、「会社の雰囲気」「福利厚生」がともに53%と5割を超え、「社員の対応・人柄」など4項目が4割以上となっています。総じて理系のポイントが高くなっており、理系のほうがより多くの項目を複合的に考慮した上で、内定承諾に至っていることがうかがえます。

その他のランクインした項目を見ると、文系では「給与・待遇」「初任給」「福利厚生」が37%で、同率6位となっています。理系でも、「給与・待遇」は3位、「福利厚生」は5位、「初任給」は8位(44%)と高くなっています。ここ数年、長らく停滞していた初任給額の引き上げ合戦が続いていますが、それも学生の「初任給」への関心を高める結果につながっていると推測されます。

また、文系では「社員の対応・人柄」(24%)と「人事の対応・人柄」(20%)のポイント差は小さいですが、理系では「人事の対応・人柄」の34%に対して「社員の対応・人柄」は47%と顕著な差が見られます。理系が重きを置く対面型インターンシップ期間中に接した現場の社員の印象が、内定承諾においても大きなインパクトを持っているものと推測されます。来年度以降、ますます参加する学生が増えると思われる対面型インターンシップの企画においては、学生にどんな業務を体験してもらうかということももちろん大切ですが、それ以上に誰と一緒に業務に就いてもらうのか、その組み合わせにも十分配慮する必要がありそうです。

[図表16]文理別 内定承諾の理由TOP15(複数回答)

| 文系 | 理系 | ||||

| 順位 | 理由 | 割合 | 順位 | 理由 | 割合 |

| 1 | 仕事内容 | 78% | 1 | 仕事内容 | 76% |

| 2 | 勤務地 | 52% | 2 | 勤務地 | 63% |

| 3 | 会社の雰囲気 | 50% | 3 | 事業内容 | 59% |

| 4 | 事業内容 | 43% | 3 | 給与・待遇 | 59% |

| 5 | 会社の特徴・特色 | 39% | 5 | 会社の雰囲気 | 53% |

| 6 | 給与・待遇 | 37% | 5 | 福利厚生 | 53% |

| 6 | 初任給 | 37% | 7 | 社員の対応・人柄 | 47% |

| 6 | 福利厚生 | 37% | 8 | 初任給 | 44% |

| 9 | 会社の知名度 | 33% | 9 | 会社の知名度 | 41% |

| 9 | 働きやすさ | 33% | 9 | 安定性 | 41% |

| 11 | 安定性 | 30% | 11 | 人事の対応・人柄 | 34% |

| 12 | 配属先 | 26% | 12 | 会社の特徴・特色 | 32% |

| 13 | 社員の対応・人柄 | 24% | 12 | 配属先 | 32% |

| 14 | 人事の対応・人柄 | 20% | 14 | 入社後のキャリアイメージ | 27% |

| 14 | 成長性 | 20% | 15 | 内定タイミング | 25% |

|

寺澤康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 1986年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。2007年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 https://www.hrpro.co.jp/ |