PwCアドバイザリー合同会社

ディレクター 新田克巳

1.PMIとは

M&Aは取引として成立すること自体がゴールではなく、M&Aの目的の達成、シナジーの創出やM&A後の戦略遂行による企業価値の最大化が実現されなくては意味がない。しかしながら、デューデリジェンス(DD)からDay1を迎えるまでの時間軸の中で多くの作業に追われた結果、Day1を迎えて必要最低限の対応で安心し、一息ついてしまいがちである。そのことが、M&Aの成功率が必ずしも高くないといわれる原因の一つにもなっている。

その意味で、M&A後の統合作業であるPMIは、M&A前の各社・各組織間の諸事項を単に一つの同じものにすることを意味しているわけではなく、M&Aの目的達成と企業価値の最大化に資する人・組織や人材マネジメントの状況を創出することとして捉えるべきだ。M&A人事は、いわばPMIからこそが本質的な取り組みである。

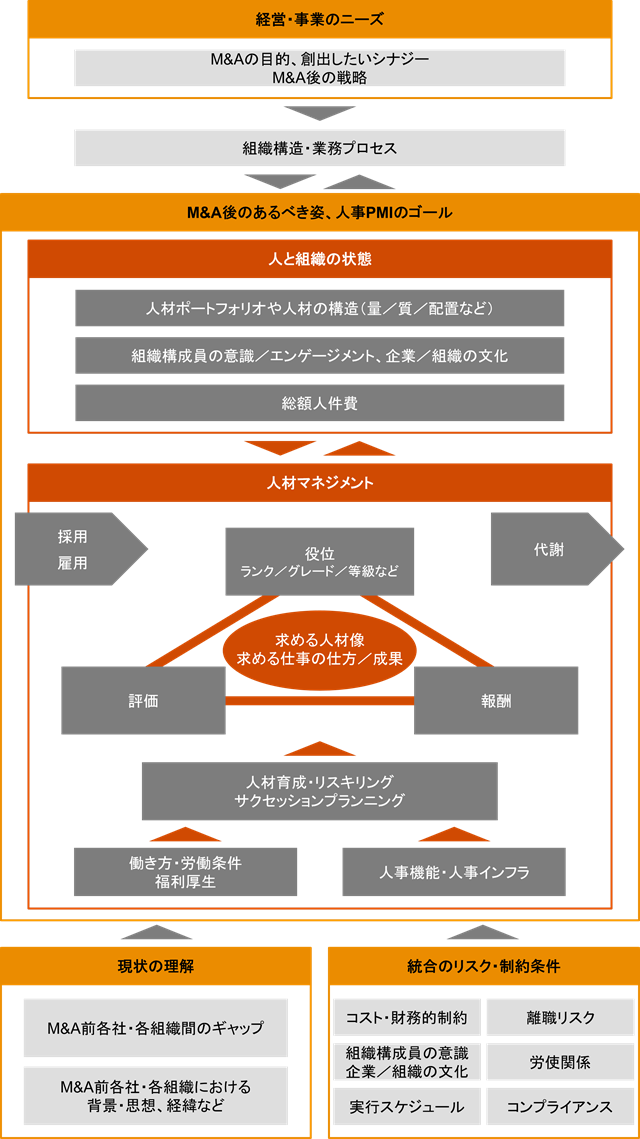

PMIは[図表1]のとおり、M&Aの目的やM&A後の戦略などの経営・事業のニーズから、人的資本経営の観点も含めた人と組織の状態およびその実現手段としての人材マネジメントの在り方を定義した上で、M&A前各社・各組織の現状とPMI実行に際してのリスクや制約条件などを踏まえて推進する。

[図表1]人事PMIの全体像イメージ

2.PMIの進め方

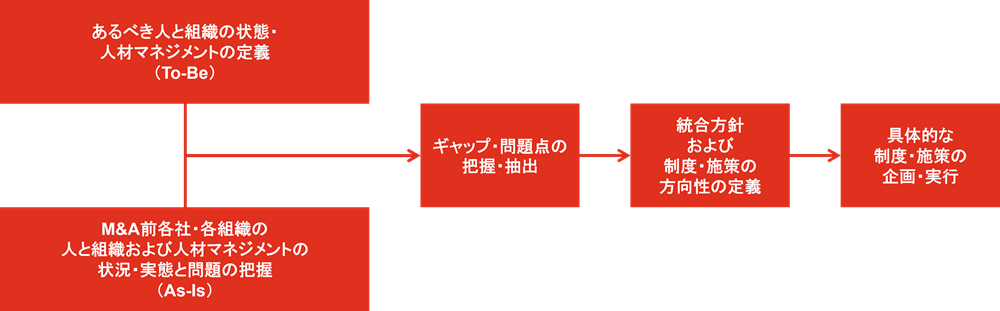

PMIは一般に[図表2]のプロセスで進める。M&A前各社・各組織の現状やその背景などを把握することは必須ではあるが、あくまでM&A後の新体制となった会社にとっての最適な状況を創ることが目的なので、M&Aの目的やM&A後の戦略などの達成・実現に資する人と組織の状態や人材マネジメントの在り方を明らかにすることが肝要だ。

[図表2]人事PMIの進め方

現状把握は、まず資料やデータの収集と比較から始まるが、資料などに落とし込まれていないルールや、そこから読み取りきれない現実の問題・課題も理解した上で、統合方針を決める必要がある。したがって、この段階で単なる資料・データの確認にとどまらず、M&A前各社・各組織の人事担当者間で相互理解の場を持つことが大切だ。M&A前の制度やその運用、施策の結果として、その会社・組織の人と組織の状態がどのようになっていて、どんな問題・課題があるのかをPMIの初期段階で理解することは、実効性あるPMIを進める上では欠かせない。また、この機に当該M&Aに対する各担当者や、できれば各経営層の懸念や期待も併せて把握しておくとよい。

統合方針やそれに基づく制度・施策の方向性は、M&A前各社・各組織の現状を擦り合わせることだけに終始するのではなく、むしろあるべき姿を見据えてゼロベースで新たに作り上げていく(新規設計)ことも選択肢に含めることが、PMIの目的にかなっている。また、PMIは方針策定から具体的な制度・施策の設計に進んでいくにつれて、M&A前の各社・各事業・各組織の利害得失や既得権、メンツなどから対立が顕在化してくるものでもある。その際に、M&A前のそれぞれの現状を議論の起点とするのではなく、M&A後の新会社にとっての最適な状態を実現することに視座や判断基準を切り替えることは、関係各位が合意しやすく(せざるを得なく)なることにもつながる。当該M&Aの状況によっては最初にトップダウンで統合方針が下りてくることもあるが、それも含めて、あくまでM&A後の新会社にとっての最適を追求・実現することが肝要だ。

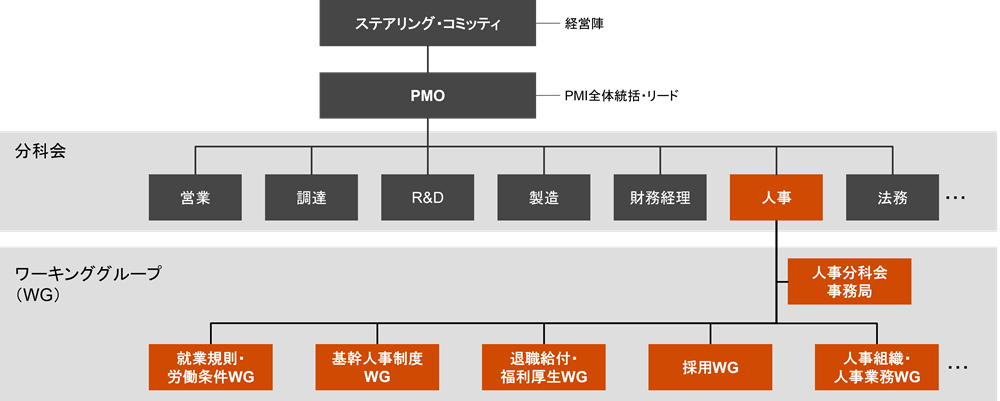

統合方針や制度・施策の方向性を定めたら、その実現・実行のためのアクションプランを立案し、必要十分な体制を構築して進めていくだけである。PMIはDay1準備の段階から始まっているので、Day1時点、Day100(Day1後100日目)時点の状態、最終的なゴールイメージとその実現時期を描いて、実行計画に落とし込む。人事領域で取り組む課題は多岐にわたることが多いため、Day1準備時の体制をベースとしつつ、適宜ワーキンググループの改廃・増強を行うことで、連続性や効率性を確保しやすくできる[図表3]。

[図表3]人事PMIの推進体制例

3.人事PMIのタスク

人事PMIの一般的なタスクを[図表4]に整理した。

[図表4]一般的な人事PMIタスクの例

| 項目 | 人事PMIタスク例 |

| ①組織構造・人員配置 ※人事タスクとして人員配置にフォーカスして記載 |

|

| ②人事諸制度 |

|

| ③人事機能・インフラ |

|

| ④組織文化 |

|

[1]組織構造・人員配置

M&A後にM&A前各社・各事業・各組織から機能や拠点の統合・集約や効率化をどの程度図るかによって、人事タスクの量と質が変わってくる。統合範囲が大きいほど、重複する役職や業務担当者の余剰が各組織で発生することになり、社内の再配置や社外への異動・代謝を講じなくてはならなくなる。例えば、M&A前各社にそれぞれいた総務課長が1人でよくなるわけだが、M&A前はもともと別会社であったため、それぞれの総務課長の適性・スキルなどの比較は容易ではない。こうした人材の配置をどうやって決めるのかは、個別人事の検討に入る前に方針として定めておく必要がある。場合によっては、中期的な人員配置の最適化も見据えて、一時的・経過的な組織構造を経ることも考えられ、組織設計担当者との連携・協働を図ることが望ましい。

[2]人事諸制度

人事諸制度を統合・統一する場合のやり方として大きく「片寄せ」「折衷」「新規設計」のパターンがある。片寄せはM&A前各社・各組織のいずれかの人事諸制度に合わせて(寄せて)いく形であり、折衷はM&A前各社・各組織の人事諸制度のそれぞれ良いところ・残したいところを組み合わせてM&A後に適用するパターンだ。さらに、片寄せ・折衷をベースとしつつ、適宜部分的な変更や新規設計を行うこともある。諸制度すべてをまとめていずれかのパターンで統合するのか、制度ごとに採用するパターンを考えるのかということも含めて、統合方針として定義する。もちろん、諸制度すべてあるいは特定の制度は統合・統一しないということも考えられ、それも統合方針の一環として定義することになる。ただし、一般的には特に法人格・事業所・組織をマージした場合には、職場内の実務面に加えて、組織構成員(役員・従業員)間の公平性の観点から、M&A前の各制度をそのまま継続的に併存させるという選択はあまり行われない。また、人事諸制度を統合・統一することで、旧各社・組織間での人事異動・交流をしやすくでき、福利厚生制度などにおけるスケールメリットや人事業務・人事システムの効率・コストの面でのメリットなども少なからず期待できる。こうした観点も踏まえた上で、M&A前各社が抱えていた問題・課題をクリアでき、新会社で実現したい人と組織の状態の実現に資する人事諸制度を追求する。

PMIの中で人事諸制度を変更する場合、不利益変更や労使合意の実現性と手間などへの配慮も必要になる。そのため、片寄せや折衷において組織構成員にとって最も手厚いものを安易に採用したくなりがちでもある。当然それは人件費コストに影響してくることもあり、またコスト的に許容範囲内だったとしても、新会社の人事諸制度全体として整合性と最適性の観点からの検討・検証はおろそかにするべきではない。

その意味で新規設計パターンは、あるべき姿の実現やM&A前の出自・所属が異なる組織構成員に対する公平性・説明性の確保という点で、理想的といえる。他方、その設計にかかる時間や労力、外部コンサルタントを活用する場合のコストなどもあり、総合的な判断が求められる。

[3]人事機能・インフラ

人事機能は、人事諸制度の運用を含めた人事諸業務の実行をどのように担保するかという検討になる。M&Aの対象や買い手側に十分な人事担当組織・人員がいるのであれば、そこで対応することも考えられるし、そうでない場合には、新たに社内に当該機能の構築・増強を図る、外部のBPO(アウトソース)業者を活用する、あるいはM&A後新会社が属するグループ内のシェアドサービスの活用などを検討する。カーブアウトの際のTSA(Transition Service Agreement:M&A後に売り手が業務の一部を一時的に対象や買い手に提供する契約)も有期であることが一般的なため、当該期間後についての準備は必要になる。

インフラとしての人事システムの持ち方は、人事諸制度の統合の仕方とリンクすることになる。人事諸制度が片寄せなら、その諸制度の運用に使用していたシステムを引き続き使用することが第一選択となり得る。

人事機能・インフラは人事諸制度の運用や人事業務の遂行を担保することと併せて、業務効率やコスト面でのメリットも最大限追求して整備したい。

[4]組織文化

PMIにおける組織文化については、M&A前各社からの組織構成員間の「融合」と、M&A後新会社にとっての「最適」の両面を考える必要がある。特に、法人格・事業所・組織のマージが発生する場合には、前者に対する必要性が早期に認識されやすい。

融合に向けては、Day1でのメッセージやイベントに始まり、M&A前各社からの人材を混在させたワークショップや研修、その他の相互交流・コミュニケーションの機会の創出などのイベント系の施策に加えて、人事異動による所属・配置上の人材交流や業務上の協働の実施などの組織・人事的な取り組みが考えられる。後者はM&A前各社・各組織間のノウハウ・ナレッジの共有や事業上のシナジー創出に向けた直接的な効果にもつながる。とはいえ、組織文化のPMIの最終的なゴールはあくまで、最適化であることを忘れるべきではなく、あるべき組織文化を定義し、それを各組織・各人に醸成・浸透させた結果として融合が実現されるという形が望ましい。

組織文化の最適化に向けては、経営陣・リーダー層のコミットメントと率先垂範やコミュニケーション、研修・コーチングなどに加えて、組織構造や人材の配置・任免、人事評価や認知・報酬、働き方や職場環境などの複合的なアプローチを体系的・整合的に行うことが求められる。組織文化は一朝一夕に変えられるものではないため、根気強く継続的な取り組みが欠かせないのは言うまでもない。

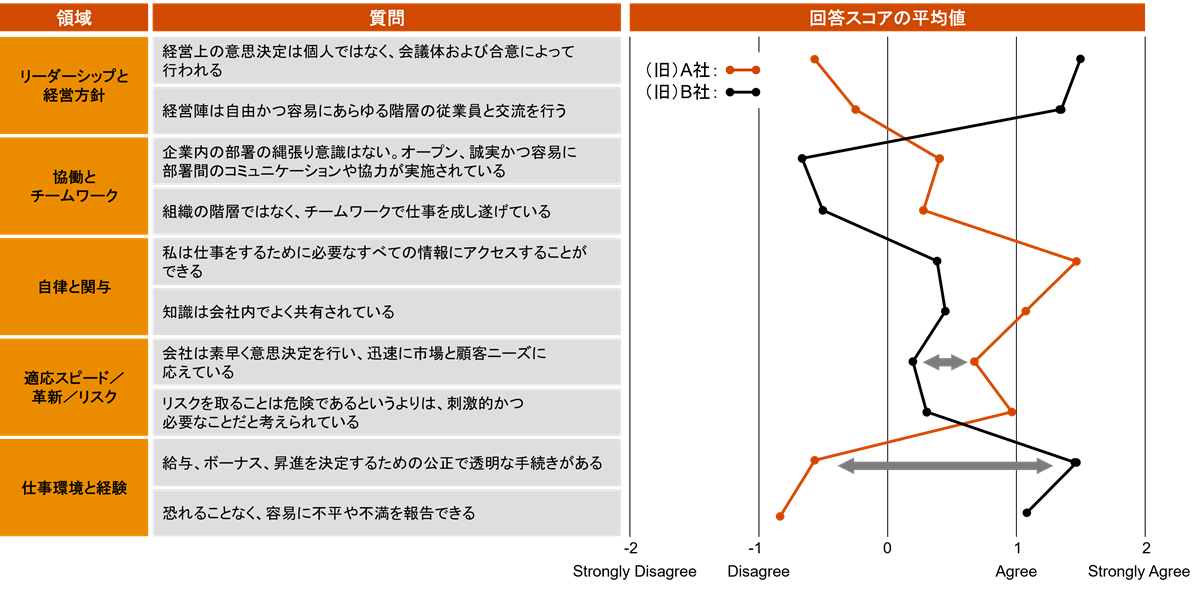

なお、早期の段階で組織文化のサーベイなどを行うことで、まずはM&A前各社・各組織間の現状やギャップを把握することも有効だ[図表5]。さらに継続的な取り組みの中で定期的にサーベイを用いた定点観測を行うことで、その時々の状況や課題の把握と融合・最適化の進度を確認することも可能になる。

[図表5]組織文化の現状・差異の可視化イメージ

[5]その他諸手続き

上記[1]~[4]に加えて、実務的な作業として、社会保険、労働保険、労働基準法、労働安全衛生法、個人の住民税などに関する届け出・手続きが必要になることがあるので、早期に年金事務所、労働基準監督署、職業安定所、税事務所などに相談し、遅滞・遺漏なく対応することも人事担当者としては忘れてはならない。

4.対象が子会社などになる場合の人事ガバナンス

対象が別法人のまま買い手の傘下に入るような、法人格・組織の一体化(マージ)がない場合のPMIの取り組みは、子会社などに対する人事ガバナンスということになる。往々にして、目に見えるPMIの必要性や切迫感が必ずしもないように思えることや、対象企業・事業・組織を尊重するという大義名分の下、PMIのスピードや強度が落ちがちではあるが、実はマージを行わない分PMIの取り組みにより注力しないと、経営が大きな意思決定と多大なコストをかけて行ったM&Aの果実を得ることが難しいことになる。

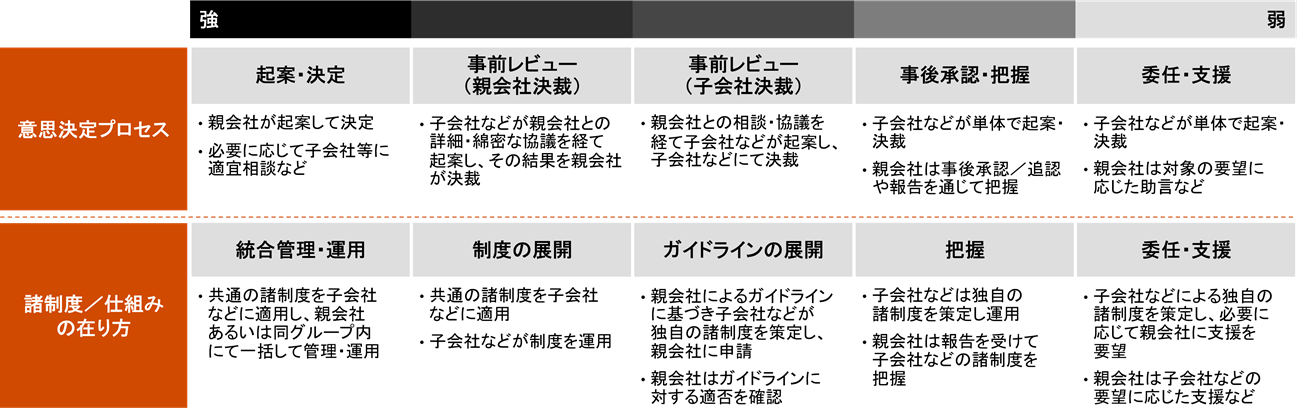

親会社となった買い手によるM&A後の対象(=子会社など)に対するガバナンスの利かせ方・強度の例・パターンを[図表6]に整理した。人事領域における各意思決定項目や制度・仕組みの在り方について、どのパターン・強度でガバナンスを利かせるのかを決める。また、例えば、役員・管理職層・一般社員層では同じ評価・報酬であっても親会社である買い手の関与度合いは変わるのが一般的であり、対象ごとの観点も必要だ。

[図表6]子会社などの対象に対するガバナンスのパターン・強度のイメージ

こうしたガバナンスは通常決裁権限規程やグループ会社管理規程などで定義されるが、特にM&A後の対象企業に対してはほとんど親会社が把握・掌握できておらず、結果すべてが事後承認や委任、あるいは事実上放任となっているのが実態であることも少なくない。しかも、そのような状態で一定期間が経過してしまうと、後からガバナンスを利かせようとしてもその難易度が高くなりがちだ。したがって、PMI段階において早期に書面上の規程・ルールだけでなく、実質的なガバナンスを利かせるための仕組みやプロセス、体制を構築しておくことが肝要である。

5.各立場の人事担当者に求められること

M&Aの真の成否の鍵となるPMIにおいては、売り手・対象・買い手のいずれの立場であっても、[図表1]の枠組みでの思考・判断と行動・役割遂行が求められる。対象・買い手はもちろん、売り手の立場であっても、自らはM&Aによって大きな影響を受けないとはいえ、特に自社の中の特定・一部の事業・組織のカーブアウトの場合には人事に関する統合方針策定や具体的なPMIの推進を一定程度担うことも少なくない。売り手・対象・買い手それぞれが、お互いに相手の現状やその背景・経緯、抱える制約や問題・課題などを理解する、あるいは相手の理解を促す努力をしつつ、M&A後の新会社にとっての最適な状態を率直に忌憚なく議論し、安易な結論に流されることなく、その実現に向けて合意可能な道筋を見いだしていく。そのことが人事の面から、PMIひいてはM&Aの真の成功確率を上げていくことになる。

また、人事担当者としては、M&Aによって得られる人材マネジメント上のシナジーも追求すべきだ。M&Aの結果、人材および人材の配置先の量や質はより多様化し、厚みを増すことになり、それによって従来以上に幅の広い人材の活用や育成が可能になる。過去をリセットして新たに最適な人事諸制度・仕組みや風土などを創り上げる好機にもなる。こうした効果を最大限に活かすことも、人事がPMIの中で取り組むべき課題といえる。

6.さいごに

2025年1月9日付の日本経済新聞にて、2024年に日本企業が関わったM&Aの件数が、データをさかのぼれる1985年以降で最多となったと報じられている。構造改革の流れも受けて、このトレンドは当面は続くと考えるのが自然だろう。企業人事担当者もM&Aに従事する機会がますます増えてくることになる。

M&Aに際しては、人事担当者にも単に自社内の制度・ルール・手続きの管理・運用などにとどまらない知識・スキルが求められる。自社や対象企業の人・組織の状態と人材マネジメントが客観的に見てどうなのか、どこにどういう改善機会があるのか、M&Aの目的達成やシナジー創出、企業価値の最大化という経営・事業の視座に立ったときに人事部門として何ができるのか/すべきなのかといったことの判断・意思決定や、実際にそれらの実行を担うことが、ある日突然求められることになる。異文化に対する理解力や、クロスボーダーM&Aの場合には言語・法令・慣行などの違いへの対応力も問われよう。その時に十分に役割を遂行できるための自身の研鑽や人事部門としての備えに、日頃から取り組むことがより欠かせなくなっているのだ。これまでの記事も含めて、本連載が企業人事に従事する読者の方々にとって何らかの参考やきっかけになれば幸いである。

|

新田克巳 にった かつみ PwCアドバイザリー合同会社 ディレクター 専門分野:人事・人材マネジメント 事業会社にて海外営業・人事企画・新規事業開発などに従事後、人事コンサルタントに転身。約25年にわたり、主にM&A・組織再編や事業再生など企業の大きな変革局面における人に関する問題解決・課題遂行の支援の経験を有する。日系・グローバル系の大手総合コンサルティングファームを経て、2020年よりM&A・事業再生支援を主なサービス領域とするPwCアドバイザリーにてコンサルティングサービスを幅広く提供。 主な執筆・寄稿、著書に「M&Aを成功に導く人材マネジメントのポイント」(『労政時報』第3761号-09.11.13)、「M&Aを通じた企業価値の向上と人事改革ソリューション」(MARR Online 2020年7月15日)、「カーブアウトにおける人事イシュー」(MARR Online 2024年4月9日)、『グローバル経営のエグゼクティブ・マネジメント 世界に通用する「役員」の確保・育成・任用・処遇』(共著、中央経済社、2013年)、『レジリエンス時代の最適ポートフォリオ戦略 価値創造を実現する事業変革とガバナンスメカニズム』(共著、ダイヤモンド社、2024年)など多数。 |