株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門 ヘルスケア・事業創造グループ

シニアマネジャー 大津順一

コンサルタント 立林 穣

はじめに ── 健康経営がもたらす効果

一昔前に比べて、「健康経営」という言葉を耳にしたことがある人も増えたのではないでしょうか。特に、近年は経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」の普及により、多くの企業に認知・注目されるようになりました。昨今では、「健康経営に取り組んでいる企業=ホワイト企業」と認識される傾向もあり、人事労務担当者を中心によく話題に上っています。

実際に、健康経営に取り組んでいる企業においては、離職率が全国平均より低いとのデータがあります(全国平均11.1%→健康経営実施企業4.6%)[注1]。また、就活生・転職者を対象にしたアンケートでは、約6割が “企業が健康経営に取り組んでいるかどうかが就職先選定の際の決め手になる” と回答しています[注2]。つまり、健康経営に取り組んでいる企業が、人材獲得競争の中で “選ばれる存在” になっているのです。さらに、自社の「健康投資のレベル」(健康経営の取り組み度合い)が高いと感じている従業員のほうが仕事のパフォーマンスは良好であり、企業が健康経営に取り組むことによって、労働生産性が高まることが期待できます[注3]。

ところで、健康経営を企業の「経営戦略」として理解し、成果につなげている企業はどれほどあるのでしょうか。健康経営に取り組む企業の担当者と話をすると、「結局何も変わらなかった」という声をよく耳にします。一方で、全社的に健康経営に取り組むことにより、残業時間が約半分に減少し、年次有給休暇の取得日数が1.5倍に向上した結果として、営業利益が約2倍に伸びた──とする企業もあります[注4]。

では、この違いはどこにあるのでしょうか、どうすれば高い成果を得られるのでしょうか。

本連載では、健康経営に取り組んでいる、または今後取り組みたいと考えている経営層や担当者に向けて、健康経営の実現のために必要な考え方と実践方法、推進する上でのポイントを、日本総合研究所(以下、日本総研)の戦略コンサルタントが自社での実践事例を交えながら解説していきます。

健康経営とは

健康経営を、“人事部が福利厚生として行う活動” 、あるいは “従業員の健康管理に関する取り組みの延長線上にある活動” と捉えている企業は少なくありません。もちろん、企業の資産である従業員の健康を管理することは企業にとって非常に重要ですが、そもそも健康経営は単に従業員の健康を管理・維持することだけが目的ではありません。従業員が健康で前向きかつ主体的に働ける環境や仕組みを整えることにより、企業総体のパフォーマンスを向上させ、その結果として企業の業績向上を図り、ひいては持続的な成長を生み出すための「経営戦略」なのです。

企業が競争力を高め、持続的に成長するためには、従業員の健康を守る活動を、単なる「コスト」や「リスク管理」とみるのではなく、従業員を企業の重要な資産として、その活用を最大化する取り組みと捉えるべきであり、目的達成に向けた「戦略」が必要不可欠となります。

人的資本経営の文脈における健康経営

では、なぜ今、健康経営が注目されているのでしょうか。

その背景の一つには、近年注目されている「人的資本経営」の考え方があります。人的資本経営では、従業員を「企業の資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すために、従業員のスキルや知識だけでなく、健康状態も含めて重要な資産とみなします。従業員が健康であればこそ、スキルや知識を最大限に発揮することができ、企業はその結果として競争力を強化し、成長力を高められるのです。従業員の健康を維持・改善し、それを経営成果として最大化するための戦略こそが健康経営であり、企業の成長に直結する取り組みであるといえます。

ダイバーシティとの関係性

また、企業内の従業員構成も大きく変化しています。高齢の従業員や女性管理職の増加、外国籍労働者の採用など、ダイバーシティ推進により従業員の多様化が進む中で、健康に関する問題もまた、多様化しています。年齢や性差による健康問題への対応、多文化環境におけるストレス対策など、従来の「一律対応」では十分にカバーできない課題も生まれてきています。これらの多様な健康問題に対応するためには、従業員の働き方に合わせて柔軟かつ戦略的に健康管理施策を打つことが求められるのです。

さらに、働き方の多様化も企業が健康経営を必要とする一因になっています。コロナ禍のパンデミックを経たリモートワークの普及により、人々の働き方や働く環境は劇的に変化し、従来の画一的な健康管理では対応できない状況が生じています。運動不足やリアルコミュケーションの減少、ストレスの増加などは、従来の健康管理の枠を超えた大きな問題といえるでしょう。

健康経営優良法人認定制度

このような労働環境を取り巻く背景がある中で、冒頭で紹介した「健康経営優良法人認定制度」により、健康経営が注目されています。

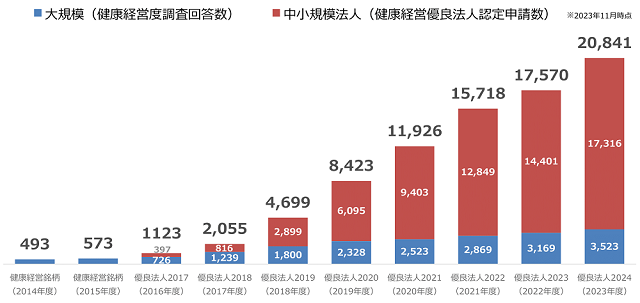

これは、優れた健康経営を行う法人を社会的に見える化し、従業員や求職者、取引先企業、金融機関などから「従業員の健康管理を経営の一環として戦略的に行っている企業」として評価を受けられることを目的とした顕彰制度です。この認定を取得することで企業価値の向上や信用力の強化が期待できるため、多くの企業が健康経営に積極的に取り組むようになっています。2023年度は、2万841社が申請し、1万9721社が認定を受けました(2024年3月11日時点)。日本全体の雇用者で見ると、約15%が健康経営を推進する企業で働くに至っています[図表1]。

[図表1]健康経営の広がり

資料出所:経済産業省「健康経営の推進について」(令和6年)

しかし、ここで注意すべきは、「認定の取得」が目的化してしまい、企業本来の経営目標と結びついていないケースが少なくない点です。健康経営の本質は、従業員の心身の健康管理を通じて企業全体のパフォーマンスを向上させることにあります。病気やケガの予防にとどまらず、従業員が健康であることが生産性や業績の向上に与える影響を、経営の視点から考えることが重要であり、経営へのインパクトを定量的に捉え、目に見える成果に結びつけることが持続的な成長につながるのです。

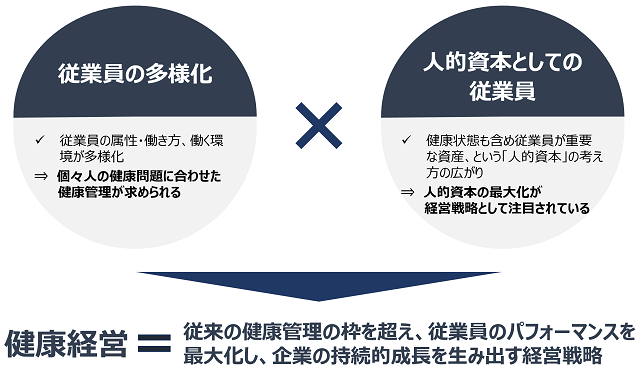

健康経営の進め方

さてここで、健康経営とは何かを改めて整理します。健康経営とは、健康管理を、従業員が働けない状態になるのを防ぐという単なる “守り” の施策ではなく、企業の成長力や競争力を高めるために個人のパフォーマンスを最大化させる “攻め” の経営手法として捉える “経営戦略” です[図表2]。

[図表2]健康経営が注目される背景

したがって、多様化する従業員の属性や働き方、健康問題に合わせた施策を経営目線で優先順位を付けて導入するなど、戦略的な視点で捉えることが重要となります。前述のとおり、従業員の健康管理を単なる「コスト」や事業継続に向けた「リスク管理」と捉えるべきではありません。これを企業の人的資本を最大化する戦略的な視点を持って進めるためには、経営戦略の策定と同様のプロセスで推進していくことが重要です。

では、具体的に健康経営のロードマップをどのように策定し、取り組みを進めていけばよいでしょうか。実際に筆者が推進役の1人として関わった、日本総研における取り組み事例を紹介しながら、健康経営推進におけるロードマップについて解説していきます。

健康経営推進のロードマップ

健康経営を強力に推進し、その効果を最大化するためには、単に経済産業省の「健康経営度調査」に記載されているような施策を実施する、あるいは他社の取り組みを “まねる” だけでは不十分です。前述のとおり、健康経営を福利厚生の延長や健康管理の一環と捉えるのではなく、企業の経営課題を解決するための方策と考える必要があります。従業員の健康が企業のパフォーマンスや業績にどのような影響を及ぼすかを理解した上で、戦略的に取り組むことで、より大きな成果を得ることができるのです。

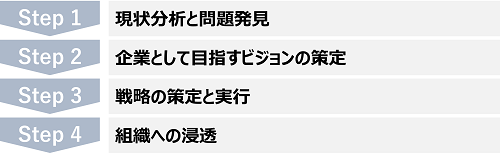

では、具体的にどのようなステップで健康経営を推進すればよいでしょうか。以下では、経営戦略の策定・実行プロセスをベースに、日本総研の事例を示しながら、健康経営推進のロードマップについて解説していきます[図表3]。なお、日本総研では人事部が取り組みの主体となり、社内の戦略コンサルティング部門がその活動を伴走的に支援する形で変革を推進しました。日本総研の取り組み内容は、第2回以降、より掘り下げて紹介します。

[図表3]健康経営推進のロードマップ

Step 1:現状分析と問題発見

最初のステップは、自社の健康経営をめぐる問題を明らかにするための現状分析です。具体的には、従業員 “個人” が抱える健康問題とその原因を正確に把握することから始めます。健康問題を抱えている従業員の属性と内容、原因の所在、具体的な原因、企業や経営に対する影響を徹底的に分析することが重要です。

日本総研では、まず、過去3~5年間における、あらゆる情報を徹底的に集め(個人情報に関しては匿名化して)、分析するためのデータベースを整備するところからスタートしました。実際に収集した情報としては、①従業員が毎年受診する定期健康診断の結果や問診票、②オンライン上で定期的に受けるストレスチェックアンケートの結果、③職場意識調査の結果、④直近数年間の残業時間の推移、⑤離職者数と離職率の推移、⑥健康保険組合が主催した健康関連セミナーやイベントでのアンケート結果などです。このデータベースを使い、従業員の年齢や性別、部署、職位、職種、働き方など、さまざまな切り口でクロス集計を行い、どの部署で、どのような従業員が、どういった健康問題を抱えているのかを、目に見える数字で捉えるための分析をしました。

また、定量的な数字に加えて、産業医や産業保健スタッフ、人事部の担当者に対するヒアリングを行いました。従業員の健康管理に関わるさまざまな人が抱えている具体的な問題から漠然とした問題意識まで、定性的な情報も集めながら、業務内容や職場環境に焦点を当てて、従業員個人のミクロな視点から問題を深掘りしていきました。その際には、対象をよりリアルにイメージできるよう、従業員の年齢や性別、職位、職種などの属性ごとに、具体的な人物像を設定した「ペルソナ」を作成し、業務内容や働き方、上司・同僚との関係、健康管理に対する意識など、健康問題が発生している原因(仮説)を検討していきました。

併せて、従業員 “個人” が抱える健康問題に対応するために、健康管理にまつわる “施策” の問題点を分析することも重要と考えました。現在の健康管理体制で機能していない部分や形骸化しているものなど、一つひとつの施策を深掘りして分析していくことに加え、効果的な施策を打つためには、形だけの取り組みではなく、実際に従業員 “個人” に確実に届き、健康問題の解決に真に貢献できる施策を構築する必要があるということです。

具体的には、実施中の健康施策をリストアップした上で、PDCAのフレームワークを活用し、各施策の現状を分析していきました。また、各施策のターゲットとなる従業員 “個人” が明確になっているか、施策が確実に届いているかも確認しました。

Step 2:企業として目指すビジョンの策定

問題とその原因を明らかにしたら、次は、企業として健康経営の先に目指すビジョンを明確にするステップです。これは、実施する健康経営施策を決める指針になるとともに、健康経営をテーマにした変革の取り組みを組織に浸透させる上でも、非常に重要なものです。

健康経営が実現したときの従業員の状態や企業が得る成果、従業員を健康にするための方針を具体的に描きながら、健康経営のゴールと取り組みの意義を言語化していきます。

ビジョン策定ステップで日本総研が特に重要視したのは、経営トップの主体的な参画です。社長をはじめ、経営幹部が参加するステアリングコミッティ(編注:運営委員会)を設置し、現状分析で明らかになった問題が経営にとってどれほど深刻であるかを具体的にイメージできるよう、丁寧に繰り返し伝えていきました。特に、健康状態を単なる数字ではなく、企業を構成する従業員 “個人” に紐づく「深刻な経営リスク」と捉えてもらうために、健康問題が将来的な労働力不足にどうつながるかを可視化して説明しました。これにより、経営トップがより深く問題を理解し、取り組みへのコミットメントが高まりました。

Step 3:戦略の策定と実行

具体的な施策の決定・設計・実行のステップでは、経営視点から、解決すべき健康問題を絞り込み、効果的な施策とそのターゲットについて、“仮説を立てて検証する” という姿勢で取り組むことが、成果を最大化する上で重要です。

例えば、解決すべき健康問題を「肥満率」とし、その低減を目指す場合に、全従業員に一様の肥満改善のプログラムを提供することは、あまりよい対応とは言えません。若手従業員層には運動不足解消を目的としたフィットネスプログラムを福利厚生として提供する、リーダー層には管理職教育の中で生活習慣病予防のための栄養指導や健康教育を行うなど、ターゲット層に合わせて個別に施策を設計することが必要です。

日本総研では特に、従業員の主体性を大事にするという価値観から、一人ひとりの「行動変容」を重視しました。そのため、戦略策定ステップでは、着目した健康問題の解決手段として具体的に施策を定めるだけでなく、「従業員の行動がどう変わるか」という行動変容の定義を明確にしています。従業員の行動変容を軸に最も目標に近づける施策を選定し、施策の効果検証指標にも行動変容を設定しました。

Step 4:組織への浸透

最後に、健康経営という変革の取り組みを全社で共有し、組織に深く浸透させることが必要です。これは、経営戦略を全社的な活動にしていくプロセスと同じで、経営トップの理解と強力なコミットメントが鍵になります。特に健康経営は、健康という個人に密接に関連するテーマであるため、経営トップがその重要性を自分の言葉で発信し、従業員にとって身近で理解しやすいメッセージをクリアに伝えることが非常に重要になります。

また、健康経営を通じて目指すビジョンや取り組みについて、従業員が共感し、積極的に参画してもらえるような仕組みづくりも欠かせません。従業員が参加しやすい仕掛けを工夫するほか、参加による成果を実感しやすくすることが必要です。健康経営が日常業務の一部となり、組織の中に自然に根づく状態をつくることで、全社に浸透していくのです。

日本総研では、ビジョン策定のステップから、経営トップが深く関与できる体制を整えたため、社長をはじめとする経営幹部を早期に巻き込んで、全社的に取り組みを進めていくことができました。経営トップがメッセージを発信する場合には、実際に健康経営施策に参加してもらい、感想や期待を生の声で語ってもらうことで、従業員にとって親しみやすく、共感を呼ぶ内容となるように工夫しました。また、現状分析のステップ(Step 1)で具体化したペルソナを用いて、職種・職位ごとに施策の広報・周知活動や成果の発信などのアプローチ方法も調整し、全社への浸透を促すことができるようにしていきました。

まとめ

今回は、健康経営が単に従業員の健康を守るだけでなく、企業の成長と競争力向上につながる戦略的な取り組みであることを述べ、健康経営を「経営戦略」として推進するためのロードマップについて解説しました。第2回以降は、ロードマップの各ステップについて、引き続き日本総研における実践事例を交え、さらに掘り下げて紹介していきます。

[注1] 経済産業省「健康経営度調査」

[注2] 日経新聞社「働き方に関するアンケート」(2023年9月)

[注3] 経済産業省「健康経営の推進について」(令和6年)

[注4] 厚生労働省、スポーツ庁「健康寿命をのばそう!アワード」SCSK株式会社 受賞取組事例 インタビュー

|

大津順一 おおつ じゅんいち 株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 ヘルスケア・事業創造グループ シニアマネジャー 新卒で医療機器メーカーに入社後、一貫して技術に軸足を置き、新製品開発、事業の成長戦略策定、事業構造改革等、多くの変革業務に従事。経営コンサルタントに転身後は、戦略策定から実行まで一気通貫での支援にこだわり、数多くの企業における変革を主導した実績を有する。日本総研では、民間企業における戦略策定・実行や新規事業創出等を軸に、ライフサイエンス・ヘルスケア領域における事業創造にフォーカス。また、自社における健康経営の実践を主導した。 |

|

立林 穣 たてばやし みのる 株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 ヘルスケア・事業創造グループ コンサルタント 新卒で医療機器メーカーに入社後、経営コンサルタントに転身。日本総研では主にヘルスケア領域における新規事業戦略の策定・実行支援のプロジェクトに参画するほか、長年にわたり「健康経営優良法人認定制度」の運営支援に携わる。特に従業員個人の行動変容手法に着目した健康経営推進企業における健康経営施策の分析から、健康経営の推進方法とその成果に関する知見を有する。また、自社における健康経営の実践を主導した。 |