|

日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 花田琢也 はなだ たくや |

1982年日揮株式会社(現 日揮ホールディングス株式会社)に入社、石油・ガス分野の海外プロジェクトや事業開発分野に従事。1995年よりトヨタ自動車に出向、海外の自動車工場建設プロジェクトに参画。2002年NTTグループとライフサイエンス系eコマース事業「トライアンフ21」を設立し、CEOに就任。2008年日揮グループの海外EPC拠点JGC Algeria S.p.A.に赴任、CEOに就任。2012年帰国以降、石油・ガス分野の国際プロジェクト部長、事業開発本部長を経て、2017年より経営統括本部人財・組織開発部長に就任して人財開発に従事。2018年データインテリジェンス本部長に就任、CDO(Chief Digital Officer)を務める。2019年ホールディングス化を経て、常務執行役員、日揮グループCDOに就任。2021年日揮グローバル エンジニアリングソリューションズセンター プレジデントに就任。2022年日揮ホールディングス 専務執行役員に就任、CHRO兼CDOを務める。2023年4月から現職。

<前編はこちら>

知識は入れるもの、知恵は出すもの

その花田氏が、現在の自分を形づくったターニングポイントとは何だったのか。

最初は入社2年目に石油・ガスプロジェクトの工事でタイに赴任したときだった。当時は日本国内で設計した図面を基に現地で建設していたが、そのプロジェクトでは一部を現地で設計することになった。ところが、大学で設計の勉強を真剣にしてこなかったために知識が乏しく、客先側のコンサルタントであるイギリスの会社に何度も設計面でのダメ出しを食らった。そのため花田氏が担当する工事の工期も遅れてくる。そこで洋書を買い込んで猛勉強して、なんとか前に進み出した。ところが、今度は工事でつまずくことになる。

プラント正門に架かる橋のコンクリート工事で、地盤が軟弱であったため、コンクリートの重量に仮設杭が耐えられずに橋ごと川に沈めてしまった。次に、ガス受け入れ設備の桟橋の基礎杭を打つ際には杭打ち船を手配する必要があるが、一度失敗すると次のチャンスは3カ月後になる。慎重に設計した結果、杭長は15mとの計算になった。ところが下請けの地元の業者は「15mでは危ない、20mは必要だ」と言い張る。これは価格をつり上げようとしているに違いないと感じたが、失敗は許されないので、まあだまされてもいいと思って20mを採用した。しかし、実際に杭を打ってみると、杭はあっという間に沈み始め、残り1m弱の高さでなんとか踏みとどまって止まった。この経験は一生を貫く教訓を残した。

「そのとき思ったのは、勉強して知識を得るのも大事ですが、何よりも現地の人間の経験や勘を活かしていかなければと思いました。現地の人の話をよく聞いた上で、知識を知恵に変えていかないと、知識だけでは物事はうまく運べないということです。一歩間違うとプロジェクトにとって最も大事な安全が脅かされることにもなります。その頃から『知識は入れるもの、知恵は出すもの』という言葉が自分の中に染み付きました。単に学ぶだけではなく、例えば経験知を持った人の意見を聞き、知識を知恵に変えていくことが重要なのだと知りました」

知識を得るのは努力すれば誰にでもできる。しかし知恵を出すには能動的に動き、現地現物に触れることでしか生まれない。トヨタ自動車への出向などその後の花田氏の軌跡は、タイでの経験と学びも作用しているのかもしれない。

多面的に人を見ることが「人間を知る」ということ

また、人事パーソンの素養にも通底する「人間を知る」ことの大切さも29歳の台湾駐在時に学んだ。

高雄にある既設プラントの拡張工事で初の現場責任者として1人で赴任した。毎朝バスと自転車で通勤し、過酷な現場だったが、頼る人は誰もいない。メールも携帯電話もなければ日本人もいない中、孤独な日々を強いられた。さすがに1人では厳しいと横浜の本社に増員を要請したところ、アシスタントとして年上のラテン系の営業マンが派遣されてきた。ところが相性が合わない。陽気で気さくな人柄は良いのだが、重要な打ち合わせをしていても「これはビッグプロブレムよ、花田さん」とニコニコしながら語る。それでいて自己顕示欲が結構強く、自分の実績を誇示するタイプだった。逆に彼の存在が疎ましく、以前にも増して心身ともにつらい状況に陥った。そんなときに読んだのが『「大将」の器』(PHP研究所)という本だった。花田氏は語る。

「その本に豊臣秀吉の『人みな、われを含めてふびんなり』という一句がありました。陽気に振る舞っている彼も、本当は日本と南米のビジネスの架け橋になろうとやってきたのに、英語も通じない漢字圏の国に暮らし、しかも自分より年下の人間が責任者をやっている。そのとき、自分も不憫だけど彼も不憫だなと思ったら、パッと気持ちが晴れたのです。そして『不憫同士、仲良くやればいいじゃないか』と気が楽になりました。彼にも『俺はこういう性格だから、お前も言いたいことを言え』と伝え、それからは良いタッグを組んで仕事もうまくいくようになりました」

表面だけではない、相手の背後にある思いを知り、共感することで開けてくる景色もある。「人間を知る」ことに関して、花田氏は20代のときに似たような言葉を協力会社の役員から聞いている。その役員は「社内の素晴らしいプロジェクトマネージャーを見て、あの人はすごいな、素晴らしい人物だなと思うかもしれない。だが、会社の中での行動だけを見ていたらダメだ。会社ではいまいちと思われている人が、ひょっとしたら仕事以外では、家の仕事を完璧にこなし、地域では高い評価を得ているかもしれない。良い仕事人であることと、良い人間であることとは違う、それを見極める目を持て」と言い放ったという。

「イソップ物語に『人間は二つの袋を自分の前と後ろに持っている』という話があります。体の前は自分の長所の袋、背中には自分の欠点が入った袋がある。人は他人を見る時、とかく背中にある袋にだけ目が行く。そして自分の背中にある袋は見えずに自分の前にある袋ばかりがよく見える。そのため自分の欠点は見えず、他人の欠点ばかりが見えるようになる。結果として、自分はできているのに相手はなぜだ、となる。相手を知るには相手の欠点でなく、正対して良いところを見る。そして人間性や人間力を見るには、生のコミュニケーションが絶対に重要だと思っています」

「人を育み、活かす」キーワードは “つながる、つなげる”

花田氏自身、社内だけではなく社外のさまざまな人と積極的に会うようにしている。「社外の人をつなげるのも、CHROとしての私のミッションだと思っています。社外の人との接点では、その人が勤めている企業だけでなく、その人物と正対してつながり、その人を巻き込んで新たなコミュニティーの場を創るとか、まあいろいろなことを考えています」と語る。

こうした仕事や人との出会いを通じて、さまざまな経験を重ねた花田氏が大事にしている人事に対する価値観、哲学とは何か。それは「人を育み、活かす」ことだと言う。

「育み活かす上で重視しているキーワードは、“つながる、つなげる” ということです。一橋大学ビジネススクールの名和高司教授が生態系の進化をして『ゆらぎ、つなぎ、ずらし』と表現しています。動物もそうですが、新たな環境に置かれたとき、周りとの関係でゆらぎます。そのとき、自分の持つDNAとしっかりつなぎ、ずらして対応することで進化していく。これは企業の成長も同じです。会社を取り巻く環境がゆらいでいるとき、会社のDNA、つまり企業の持つコアコンピタンスをしっかりとつなぎ、その上でずらしながらビジネスの勝ち筋を追うことで成長する。つなぐ際に核となるのは人間です。社員がつないだ上で物事をずらして見ることができないと、新たなビジネスは生まれません。つながり、つなげることが一番重要だと思っています」

会社のDNAをつなぎ、ずらすことで、成長を生み出す人材を育み活かす。これが花田氏の人事哲学であり、最終目標である。2024年5月22日には、「つかむ・つなぐ・創る」(本質を「つかむ」、人と想いを「つなぐ」、そして、大きなウェーブを「創る」)をテーマに社内イベント「JGC People Day」を開催した[図表]。イベントのパンフレットには「企業を未来へと突き動かすのは “人” に他なりません」と銘打っている。自らの経験と、さまざまな人との出会いから得た、「人」の持つ可能性に対する花田氏のゆるぎない信念を想起させる。

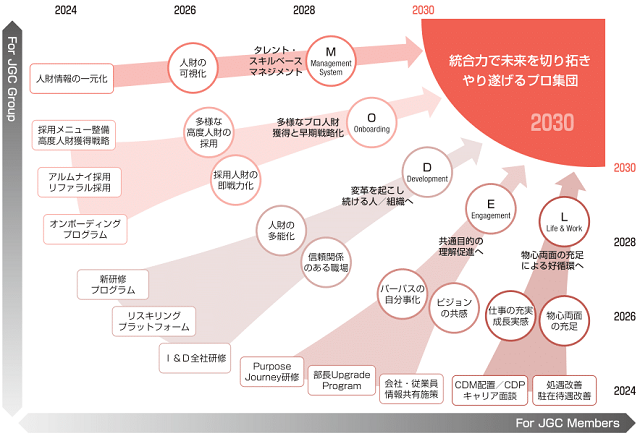

[図表]同社グループの人事戦略の全体像「人財グランドデザイン2030」

傾聴力を高め、躍動感のある人事担当者であれ

変化の激しい時代に「人」と向き合う仕事をしている人事パーソンはどうあるべきかについて聞いた。

花田氏は「変わっていかければいけないことと、変えてはいけないことなど、いろいろあると思いますが、人事部も多様性が絶対に必要になってきます。その中で事業系の人材を人事に入れることも絶対に必要でしょうし、また人事部員が事業系を経験することも必要です。社内の越境もぜひ前向きに取り組んでいただきたい」と語る。

その上で二つ伝えたいことがあると言う。

「実は、人事部の人が越境すると戻ってきません。なぜか。それは外が楽しいからです。逆に言えば、外から誰もが来たくなるような人事部に変えていってほしい。誰もがワクワクするように変えるために、何を変えればよいのかについてみんなで考えてほしいと思います。もう一つは、先ほど申し上げた『DNAをつなぐ』上で大事なのは傾聴力だと思います。人の意見を真剣になって最後まで聞く。これはどの企業の人事部も持っているコアコンピタンスだと思います。そのことに自信を持ってもらいたいし、決して失ってはいけないものです。最後まで聞くこと、傾聴力を高めることで、相手のウォンツだけではなく、どこにシーズがあるかを捉えることもできます。シーズをつかめば、よりプロアクティブな施策も生まれるでしょう」

傾聴力を高め、ワクワクする躍動感のある人事担当者であってほしいとの願いが込められている。花田氏はこれまでの職業人生で越境を繰り返してきた。ワクワクする仕事を経験し、今を楽しむことの大切さを知るなど、そこから見えた景色や学んだことが花田氏の「軸」を形づくっている。そんな自分なりの「軸」を人事パーソン一人ひとりに持ってもらいたいとの思いが伝わってくる。

時として逆境に陥ることもあるかもしれない。最後に、花田氏が愛してやまないアントニオ猪木の名言を引用した座右の銘で締めくくりたい。

「人事の道は険しい道なれど、危ぶむなかれ、迷わず行けよ、行けば分かるさ!」