三城圭太 みしろ けいた

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

組織人事ビジネスユニット

はじめに

「人材マネジメント改革の目的に沿って等級制度を見直す上で、初期段階でどのような検討を行うべきか」をテーマに、そのエッセンスを全2回で紹介する。今回は、第1回の解説で、等級制度設計コンセプトを策定する際の確認ポイントに挙げた6点(下記)のうち、「B:事業環境・組織環境」の考察を中心に解説する。

なお、本稿の解説は、拙著『人材を活かす 等級制度の基本書』(労務行政)の内容と連動する形で紹介している。下記のポイントC~Fの内容と、このほかの制度設計に関する基礎知識、設計実務の手順・内容等は書籍にて詳述しているので、ぜひそちらをご一読いただきたい。

等級制度設計コンセプト策定時の確認ポイント(再掲)

A:人材マネジメントで「解決すべき課題」を明らかにする(第1回参照)

B:事業環境・組織環境を考察する(今回)

C:社員ニーズを考察する

D:コース・等級制度の骨格を仮決定する

E:制度移行のスピード感を検討する

F:自社で制度改定を進める上で、つまずきそうな点を予測する

1.事業環境・組織環境の検討要素

新しい人事制度の枠組みを考える上では「組織の問題解決のためにこのように変革したい」とビジョンを描くことが重要だが、そのためには自社を取り巻く環境についての「事実の受け止め」が重要になる。

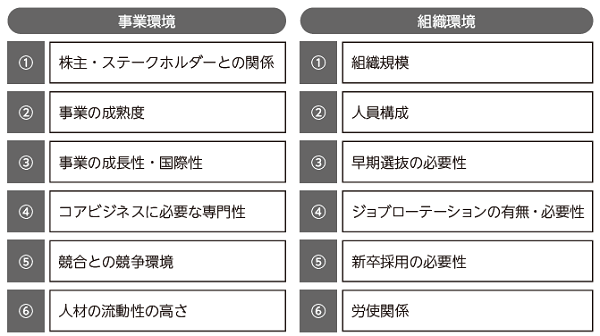

したがって、「理想どおりに最適な制度が導入できるか」「処遇の最適化をする上で職務等級制度の導入に踏み込むべきか」などを検証するために、事業環境・組織環境について簡単に点検をしておくことを推奨する。そのための代表的な検討要素として挙げられるものを[図表1]に示した。以下でそれぞれの内容と、具体的な検討イメージを解説する。

[図表1]事業環境・組織環境の検討要素

資料出所:三城圭太『人材を活かす 等級制度の基本書』(労務行政)

2.事業環境の検討要素と考察する上でのポイント

[1]株主・ステークホルダーとの関係

| 例 |

|

例えば、オーナー企業であれば自社流のオリジナリティーが強い仕組みが導入可能かもしれないが、上場企業やその関連会社では、株主・投資家などのステークホルダーにどう見られるかという点に留意する必要がある。例えば、親会社が能力主義の企業の場合において、子会社で完全成果主義の人事制度を導入する際は企業間でコミュニケーションが必要になるケースがある。

[2]事業の成熟度

| 例 |

|

歴史ある産業の企業は組織体質として保守的な価値観を持つ場合が多く、人事部門が革新的な改定を望んでも現場マネジメントがそれを受け入れられないケースがある。理想的と思われる枠組みを設計しても運用がついていけないことがあるので、変化の度合いを慎重に調整する必要がある。

逆に、組織体質を変えることが最終目的であれば、大きな変革に踏み込む必要があるかもしれない。また、主力事業が成熟期に入っていれば、社風にかかわらず、生産性や人材の流動性の観点で職務等級制度の採用を検討すべき場合もある。

[3]事業の成長性・国際性

| 例 |

|

業界の成長性によって、昇給を前提とした報酬マネジメントが将来にわたり可能かどうかの判断が異なってくる。市場の成長が鈍化していれば、定期昇給を維持したくても人件費として許容できない場合があるため、管理職層だけでもメリハリのある制度の導入を検討することが必須になる。また、ビジネスのグローバル展開の中で海外収益の依存度が強くなるほど、「日本本社だけメンバーシップ型雇用を継続してよいか」といった点が必ずといっていいほど論点になる。

[4]コアビジネスに必要な専門性

| 例 |

|

競争優位のためにさまざまな研究職やエンジニアを抱える企業であれば、専門職コースの体系化が必須ともいえ、企業によっては専門人材に部長級・役員級の報酬を支払うケースもある。また、外部からの採用のために、市場価値に合わせた柔軟な処遇ができる等級体系も必要になる。

一方で、事業構造としてマニュアルワーカーが多い企業では、上記のようなナレッジワーカーに最適化した人事制度がマッチしない場合もある。そのため双方が当てはまる企業では、社員のコース制度を区分した上でポリシーミックスの等級制度を設置することが視野に入ってくる。

[5]競合との競争環境

| 例 |

|

一般に、競合他社との競争が激しく企業統合も多い業界では、生き残りのため成果主義の人事制度を選択せざるを得ない場合がある。一方、ビジネスモデル上、収益が安定的で当面それが続く見込みの企業であれば、他社と足並みをそろえる必要はないといえる。例えば「家族的な経営」を標榜 し、職能資格制度を継続することがエンゲージメントの向上につながる場合もある。

[6]人材の流動性の高さ

| 例 |

|

人材の流動性が高ければ高いほど、市場価値を見据えた職務主義の人事制度を適用する必然性が高まる。等級制度を見直さずとも「採用時の報酬さえ高く支払えればよい」という考え方もあるが、伝統的な職能資格制度の運用では生え抜きの社員が優遇されがちなため、入社後の定着に対しての工夫が必要になってくる。

3.組織環境の検討要素と考察する上でのポイント

[1]組織規模

| 例 |

|

中小企業であれば単一型の等級制度などシンプルな設計がマッチするが、大企業であれば多様な働き方を許容できるコース制度が必要になり、設置する階層数も多くなる傾向がある。また、就業拠点の状況により、転居転勤の有無などによるコース設計も必要になる。

[2]人員構成

| 例 |

|

人事制度設計は、人員構成の現状や将来予測に基づき検討する必要があり、一般には分布の中心となる世代を意識した制度を採用する。例えば、中高年層が多い組織の場合は、選択のバリエーションがある複線型人事制度を設置する傾向がある。

一方で、マジョリティー層のみに着目して少数派の働きがいやキャリア志向を無視するわけにはいかないので、社員属性に応じた分析が必要となる。そのため、冒頭の確認ポイントに掲げた「C:社員ニーズを考察する」のプロセスが重要となってくる。

[3]早期選抜の必要性

| 例 |

|

リーダー層の人材不足で選抜を早める場合は、能力基軸の等級制度(職能資格制度)よりも仕事基軸の等級制度(役割等級制度・職務等級制度)のほうが運用しやすい。また、それだけではなく等級階層を減らす(ブロードバンド=大ぐくり化)ことや、昇格スピードを今までより速くする工夫が必要になる。組織活性化の観点で役職者の若返りを図るのであれば、等級制度改定に合わせてポストオフ(役職定年制・任期制など)の仕組みを検討することも有用となる。

[4]ジョブローテーションの有無・必要性

| 例 |

|

ゼネラリスト育成の観点でのジョブローテーションが不要であれば、スペシャリストの採用・育成を視野に入れた職種別人事制度の設計も可能となる。また、会社主導の配置転換を前提としない場合は、職務等級制度も比較的運用しやすくなるため導入のハードルが下がる。

ジョブローテーションには人材育成上のメリットがあるが、等級体系を検討する上では、単に企業の習慣として実施しているだけなのか、ビジネスの成長のために真に必要な施策なのかどうかを見極めることが重要である。

[5]新卒採用の必要性

| 例 |

|

スタートアップ企業など、これから新卒採用を始める企業では、初任等級からキャリアのステップを整理する必要がある。一方で、新卒採用を行っていない企業では、一般社員層も含めてジョブ型雇用への移行がしやすく、職務等級制度の運用も比較的容易である。現状と将来のキャリア採用割合の変化によっても等級制度設計で考慮すべきポイントが異なってくる。

[6]労使関係

| 例 |

|

通常、労働組合の有無により、制度改定に要する時間が異なってくる。労働組合がある場合には、一般社員層(組合員)の制度導入に時間がかかることを見越して、管理職層から先行して導入するなどの検討が必要になる。また、等級制度は社員の労働条件を定める上での最重要事項の一つであり、改定には労働組合や従業員代表との十分なコミュニケーションが必要となってくる。

4.まとめ

等級制度改定に当たり事業環境・組織環境を考察する上でのポイントを列挙したが、これらの確認結果は制度改定の方向性を決定づける重要な要素になることもあれば、進めたい方向性に対しての制約条件になるケースもある。そのため、第1回の記事で紹介した「解決すべき課題」等の検討と併せて、これらの環境分析の結果を統合的に議論する必要がある。上記に例示した観点はあくまで典型的な内容であるので、自社の等級制度の設計コンセプトを策定する際には、柔軟に項目をアレンジして活用していただきたい。

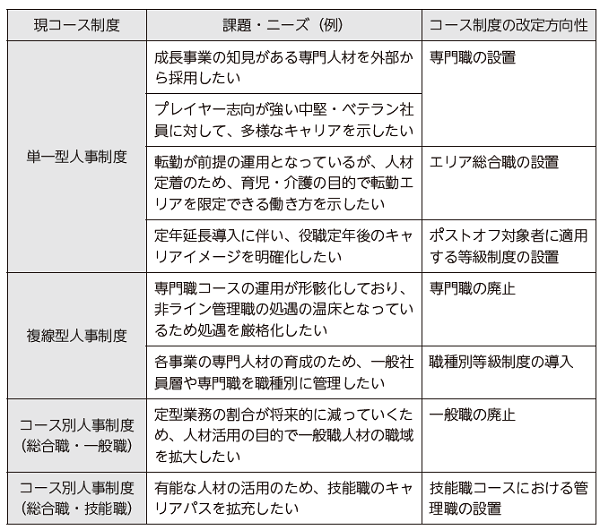

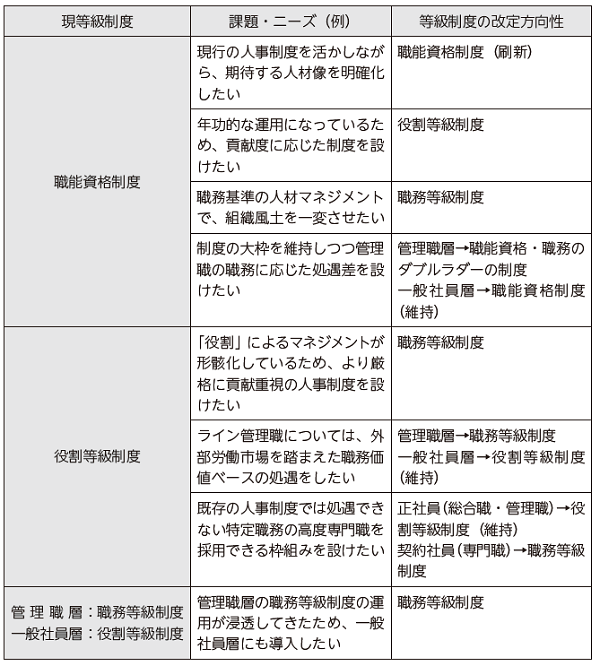

ここまでの検討を基に、具体的なコース・等級制度の改定方向性を策定する。紙面の都合上、詳細は割愛するが、「解決したい課題」や社内ニーズに即して方向性を定める例としては、例えば[図表2]のような内容が典型的である。その結果、設計コンセプトの社内合意形成ができれば、より具体的な詳細設計(等級定義や昇格ルールの検討等)を進めることが可能になる。また、人事制度全体を変更する場合、報酬制度や人事評価制度の設計コンセプトの検討も進められる。

[図表2]コース制度の改定、等級の基軸の改定に関する検討例

①コース制度の改定

②等級の基軸

資料出所:三城圭太『人材を活かす 等級制度の基本書』(労務行政)

最後に実践的な話として、今回紹介したような制度設計の議論は必ず「行きつ戻りつ」の検討となり、時には迷走・脱線することもあるため、社内のプロジェクトチームで進める際は、検討スケジュールに沿って決定すべき議題を明確化することを推奨する。また、制度改定の合意形成においては検討内容以上に社内のコミュニケーションが重要になることケースも多い。改革実現に向けて、社内キーパーソンとの調整等も含めて入念な準備をした上で対応することが望まれる。

|

三城圭太 みしろ けいた 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 組織人事ビジネスユニット 慶應義塾大学を卒業後、製造業人事部門を経て、2006年に三菱UFJリサーチ&コンサルティング入社。入社後は、人材マネジメント戦略策定、ジョブ型雇用を含む人事制度改定、組織改革・人材育成支援、セミナー・研修講師、労働・人事分野の調査・書籍執筆などに幅広く従事。2013年青山学院大学大学院 社会情報学研究科 博士前期課程修了〈修士(学術)〉。 著書に『人材を活かす 等級制度の基本書』(労務行政)、『ジョブ型雇用入門』(共著:労務行政)、『「65歳定年延長」の戦略と実務』(共著:日本経済新聞出版)などがある。 |