三城圭太 みしろ けいた

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

組織人事ビジネスユニット

■ 編集部より ■

今回は、同書籍と連動して、これから等級制度の改定を検討される実務担当者の方々に向け、取り組みに着手する上で理解・整理しておくべきポイントについて、著者の三城圭太氏に全2回連載で解説していただきます。

本連載と併せて、制度設計の詳細まで網羅した書籍の解説内容をご一読いただければ幸いです。

はじめに

「人的資本経営」「ジョブ型雇用」「エンゲージメント」「リスキリング」など、この数年で企業経営と人事を結ぶ重要なキーワードが次々と注目を集めている。日進月歩で人事のスタンダードが進化する中、経営から期待される人事部門の役割も大きく変わろうとしており、日本企業は人材マネジメントの基本的な考え方の転換を迫られている。そして、そのための手段として、新型コロナ流行の影響等で近年着手していなかった基幹人事制度(等級・報酬・人事評価制度の総称。以下、「人事制度」と略)の改革に腰を据えて取り組む企業も増えつつある。

しかし、そうした状況下で、必ずしも企業の制度改革は成功していないと考えられる。例えば、上記の「ジョブ型」などのキーワードは、しばしば定義があやふやな専門用語「バズワード」とも揶揄されるが、導入の目的や意義について社内で十分な議論をせず、「当社もジョブ型にすべき」という経営層の号令のみで形式主義的・表面的に導入してしまうケースも散見される。そのようなケースでは、組織内で新しい仕組みがうまく機能しない状況(あるいは、従来の人事運用からほとんど変化がない状況)に陥り、思い描いた改革の効果が得られない結果を招く懸念がある。

改めて言うまでもないが、企業の人材マネジメントの枠組みを変化させる上では、経営戦略を実現するために「将来どのような組織にすべきか」「そのために解決すべき課題は何か」など、改革の目的を整理することが極めて重要となる。特に人事制度を改定する場合は、人材育成や就業管理ルールなどの施策導入と比較しても改革の規模が大きくなるケースが多い。その際、通常は社内でプロジェクトチーム等を立ち上げることになるが、改革の目的や意義を関係者ですり合わせ、その目的に沿って人事制度の根幹となる等級制度のコンセプトを丁寧に検討し、自社としての人材活用のポリシーを明確にすることが肝要となる。

そこで、本稿では「改革の目的に沿って等級制度を見直す上で、初期段階でどのような検討を行うべきか」にテーマを絞り、2回に分けてそのエッセンスを解説する。

第1回は、等級制度の設計コンセプトを整理するための論点を概観した上で、「解決すべき課題」の明確化について説明する。第2回は、事業環境・組織環境を考察する際の検討要素を詳説する。なお、新しい人事制度を検討する上で、本来は報酬制度や人事評価制度とセットで改定の方向性を考えるべきだが、説明の焦点が分散しないように、本稿では等級制度にポイントを置いて説明する。

1.等級制度の類型

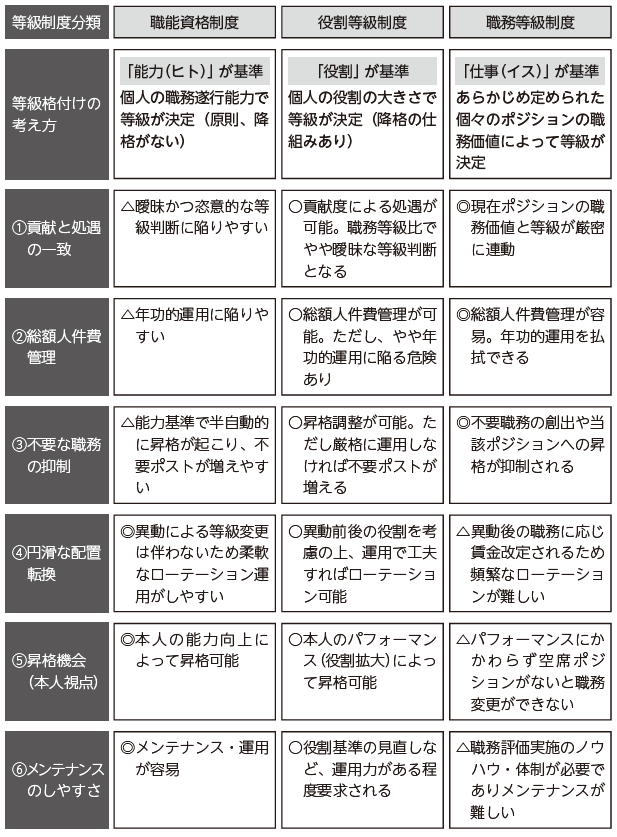

解説の前提として、等級制度の類型について説明する。今日見られる企業の等級制度は、社員の職務遂行能力を基軸とした「職能資格制度」、役割を基軸とした「役割等級制度」、ポジション(役職・職務)を基軸とした「職務等級制度」の3タイプに大別される。加えて、それらを組み合わせた“ポリシーミックス”の等級制度を取り入れる企業も見られる。現在、日本企業では職能資格制度が最も多く採用されているが(労務行政研究所の「人事労務諸制度実施状況調査」〔2022年〕では54.5%)、その割合は徐々に減ってきており、各社の人事制度改定のタイミングで役割等級制度や職務等級制度に切り替えるケースが増えているとみられる。

[図表1]のとおり、職能資格制度/役割等級制度/職務等級制度にはそれぞれメリット・デメリットがある。そのため、例えば職能資格制度の改定をする際に「職能資格制度が最も多いため職能資格制度のままが無難」「職能資格制度は減少傾向なので、いまさら維持する必要はない」などと短絡的に判断することはできない。

例えば、職務等級制度はポジションを起点にした仕組みであるため、貢献と処遇の一致が図りやすい反面、ジョブローテーションや能力昇格など柔軟な管理がしにくいという特徴がある。そのため、通常、伝統的なメンバーシップ型の雇用慣行を持つ日本企業が、職能資格制度から職務等級制度へ一気に枠組みを変更するには導入のハードルが高い。

一方で、そのような企業であっても、「年功序列賃金」「横並び人事」など、従来から抱える組織・人事の問題を解決したい場合は“荒療治”になっても職務等級制度への改定を実施する意義があるといえる。つまり、各社の経営環境や組織課題によっても、採用すべき“打ち手”が変わってくるということである。

[図表1]各等級制度の特徴

資料出所:三城圭太『人材を活かす 等級制度の基本書』(労務行政)

2.設計コンセプト検討の論点

採用すべき“打ち手”を検討するためには、自社組織を取り巻く状況を整理した上で、方針を策定することが重要となる。まず、等級制度を改定する場合、大前提として「既存の制度を改定すること」そのものにリスクやデメリットがあることに留意しなければならない。等級制度は組織内の序列を形づくる仕組みであり、等級制度を改定すれば当然基本給の支給枠組みも変わるため、保守的な組織風土の企業では容易ではない変革となる。また、大規模な改定になるほど、既得権や将来に期待していたメリットを享受できなくなる人が増えるため、その一部は改定に対する反対勢力となり、社内で摩擦や軋轢が生じることもある。人事実務の担当者にとっても、制度変更を進める際の事務作業や調整業務が増えることはネガティブに見えてしまう。したがって、それらのリスクを取っても等級制度を改定する意義があるかを十分に検証する必要がある。

そうした検証を経て、「等級制度を改定する意義がある」と判断した場合、次に「自社の等級制度はどのように改定すればよいか」の基本コンセプトを確定することになる。等級制度のコンセプトを検討する上での観点や進め方に絶対的な正解があるわけではないが、以下のA~Fの論点について自社の考え方をまとめておくと意思決定が進めやすくなる。社内プロジェクトで検討する際は、多様な立場のプロジェクトメンバー同士で一つずつ丁寧に議論することを推奨する。

A:人材マネジメントで「解決すべき課題」を明らかにする

※連載第1回(以下)で詳説

- 既に顕在化している問題とその中で「解決すべき課題」は何か

- 環境変化や事業展望の中で将来の課題になり得ることはないか

- 人事制度で解決したい課題同士のトレードオフはないか

B:事業環境・組織環境を考察する

※連載第2回で詳説

- 事業環境からどのような人事制度が適しているか

- 組織環境からどのような人事制度が適しているか

- 自社の進めたい方向に対してネガティブな環境要因はないか

C:社員ニーズを考察する

- 組織全体として共通するニーズは何か

- 世代別・職種別などで差異があるニーズはないか

- 今後採用する人材層のニーズになり得ることはないか

D:コース・等級制度の骨格を仮決定する

- コース・職掌の新設や改廃の必要性はないか

- コース間の働き方の差異をどのようにデザインするか

- 管理職層/一般社員層それぞれの等級制度の基軸をどうするか

E:制度移行のスピード感を検討する

- 現人事制度をどのタイミングで切り替えるか

- 暫定の移行期間を設けるか

- どのタイミングで最終形の制度に移行するか

F:自社で制度改定を進める上で、つまずきそうな点を予測する

- 設計において技術的な問題はないか

- 導入においてコミュニケーションの問題はないか

- 導入後に生じる運用の問題はないか

上記のとおり今回は[A:人材マネジメントで「解決すべき課題」]の検討について、次回は[B:事業環境・組織環境]の考察について詳説する。

C~Fの検討論点については解説を割愛することになるが、本解説は筆者著『人材を活かす 等級制度の基本書(労務行政)』の第3章「自社にはどのような制度が適しているか」の内容と連動しており、より詳細に把握したい方は、同書籍の解説内容を併せてご一読いただきたい。

3.人材マネジメントで「解決すべき課題」の検討

まずは自社の人材マネジメントで「解決すべき課題」を特定することから始める。具体例があるとイメージしやすいため、以下に日本企業における典型的な問題について列挙する。

①採用・離職の問題

- 新卒採用がうまくいかない

- 社外から有能な人材が採用できない

- 社内の有能な人材を適切に処遇できず離職につながっている

②組織風土の問題

- キャリアパスが見通しづらく、若手社員に閉塞感がある

- 中高年社員のやる気に個人差がある

- タテ社会で風通しが悪く、社員から自由な発想が生まれにくい

③多様性の問題

- 女性の採用はしているが、女性管理職が少ない

- 社員の多様な就業ニーズに即した仕組みが整っていない

- 60代のシニア人材が活用できていない

④育成の問題

- 経営幹部候補が育たない

- 中間管理職が実務を抱え、マネジメント業務に役割転換できない

- ゼネラリストは多いが、スペシャリストが社内で育成できていない

⑤人件費の問題

- 社員の高年齢化に伴い人件費が増加している

- 総額人件費をコントロールする仕組みがない

- 事業別の収益性の違いに対して社員の給与が画一的になっている

⑥グループ・グローバル経営の問題

- グループで画一的な人事制度になっており、各社の事業特性が反映されていない

- 合併等の経緯から、事業会社間で処遇体系がバラバラになっている

- 海外で活躍する人材を輩出できていない

上記①~⑥で紹介したものは、一見どの企業にも当てはまりそうな問題だが、自社で「解決すべき課題」を特定する際には、「事業遂行上、重大な問題であるかどうか」「制度を変えてまで対峙しなければならない問題は何か」を慎重に点検することが重要である。加えて、それらの問題と人事制度改定との関連性を検証し、対応の優先度を確認することが必要となる。また、長期的な視点で組織の目指す姿を実現したい場合は、既に顕在化している問題だけでなく「環境変化や事業展望の中で将来の課題になり得ることはないか」についても予測することが求められる。

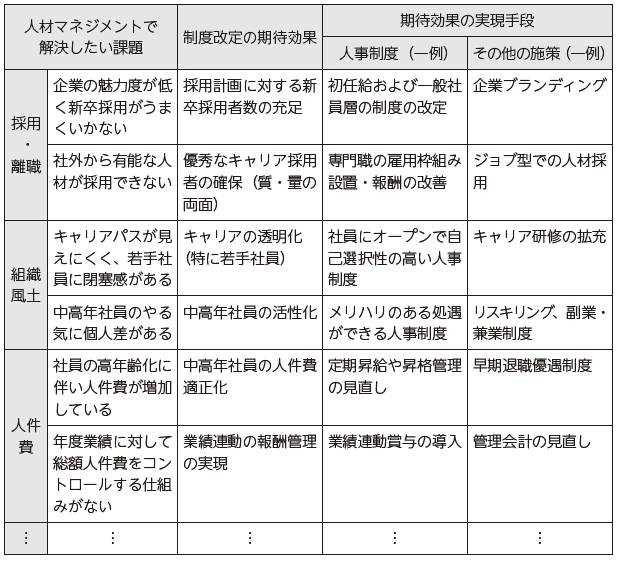

その上で、上記で特定した課題に対して、制度改定の期待効果とそのための手段を検討することになる。[図表2]で示すとおり、「解決したい課題」と「制度改定の期待効果」は表裏一体といえる。そして、改定の期待効果を実現する手段として、その内容に即した等級制度改定の方向性を検討する。例えば、社外から有能な人材が採用できないのであれば、競合他社に見劣りしない処遇ができるように「専門職の雇用枠組みを他の社員とは別建てで設置し、報酬を改善する」こと等が考えられる。

[図表2]人材マネジメントで解決したい課題と制度改定の期待効果の例

資料出所:三城圭太『人材を活かす 等級制度の基本書』(労務行政)

ここで重要なのは、各企業で「解決したい課題」は通常一つだけではないため、解決したい課題同士でのトレードオフが生じる場合があることである。例えば、「中高年社員の人件費が増加して総額人件費を圧迫している」企業においては、「中高年社員のモチベーション維持のため対象者全員の報酬水準を上げる」といった施策は不適切ということになる。そのため、この場合は、特定の活躍している人材層に報いる仕組みを優先するのが一般的な方法論になる。

経営から見れば、検討のプロセスで抽出された課題に対して「どれも一気に解決したい」と考えるのが自然だが、人材マネジメントの課題はトレードオフになる事柄が多く、課題同士が相互に干渉して「いいところ取り」ができないケースが生じ得る。その際に最適な意思決定ができるように、制度詳細を設計する前に自社の課題を概観しておくことが非常に重要な段取りになる。

|

三城圭太 みしろ けいた 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 組織人事ビジネスユニット 慶應義塾大学を卒業後、製造業人事部門を経て、2006年に三菱UFJリサーチ&コンサルティング入社。入社後は、人材マネジメント戦略策定、ジョブ型雇用を含む人事制度改定、組織改革・人材育成支援、セミナー・研修講師、労働・人事分野の調査・書籍執筆などに幅広く従事。2013年青山学院大学大学院 社会情報学研究科 博士前期課程修了〈修士(学術)〉。 著書に『人材を活かす 等級制度の基本書』(労務行政)、『ジョブ型雇用入門』(共著:労務行政)、『「65歳定年延長」の戦略と実務』(共著:日本経済新聞出版)などがある。 |