山本奈々 やまもと なな

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

執行役員 パートナー

毎年の要員計画や人件費の計画(見通し)を策定していない会社はないだろう。一方で、「では、要員・人件費計画とはどのように立てるべきか」という問いに対して、「このようにして考えるべきである」と胸を張って答えることのできる人事担当者は何人いるだろうか。おそらく、各社それぞれで、これまでの事情や背景を踏まえた計画策定の方法論を持ってはいるが、その立て方で本当によいのか、もっと考えるべき要素があるのではないか、と日々悩みながら取り組んでいるのではないだろうか。

要員・人件費計画の策定に関して、よくいただくお悩みとしては以下のようなものが挙げられる。

●部門/現場からの要求を積み上げて計画の数値を作ってはいるが、現場の声が本当に正しいのかを判断できない

●毎年、現場からの要求に可能な限り応え続けており、結果として人が増え続けてしまっている

●経営から、人が多いのではないかと指摘を受けているが、自社や各部門にとっての"適正"な人数がどの程度かを判断するすべがない

こうした悩みは、いずれも計画策定を行う際の根拠やよりどころとなる指針がないことに端を発しているといえるだろう。

要員・人件費計画の立て方として、各部門からの要求を足し合わせ、全体の数字が昨年度と比較して多くなりすぎないように、相対的に要求人数の多い組織の増員を抑制する、もしくは全組織一律で増員人数を〇%減とする、といったやり方をよくお伺いする。しかし、この方法では要員・人件費計画を単なる数合わせとしてしか実施できておらず、一つ一つの判断に根拠を持つことができていない。こうした方法での計画策定が続くと、現場は、「どうせ増員要求はそのまま通らず一定の抑制がかかるのでれば、最初から抑制される前提で要求を出せばよい」という思考になり、実際に必要な人数よりも多めの増員要求を提出し、結果としてより会社全体の合計値が過大になり…と悪循環にはまり込むのである。

「要員・人件費計画」とは何か

では、上記のような状態に陥らないためには、どうすればよいのだろうか。

ここで考えていただきたいのは、そもそも「要員・人件費計画」とは何なのか、ということである。上記の例のように、こと現場においては"人数"の話をすること="人数を削減すること"と捉えられがちであり、そうすると、どうしても自身の管轄する組織を守ろうという想いから、必要以上の要求を出したり、人数を減らされるということに強い抵抗を示したりしがちになる。「要員・人件費計画」が、自身の要求・主張をできるだけ通すべきもの、という、自分基準で考えるべきものになってしまうのである。

しかしながら、本来「要員・人件費計画」とは、会社の掲げる経営戦略の実現に向けて、会社として限りある重要な資源である"人"をどのように配分すべきかを検討し、それが計画として落とし込まれた、全社視点で検討すべき非常に戦略的なものなのである。つまり、人事がまず考えるべきことは、部門からの要求にどう応えるかではなく、全社目線での人の"最適配分"の在り方なのである。

ただ、この"最適配分"の検討は、例えば会社全体の人数が変わらないとした場合においては、通常、既存事業では可能な限りの生産性向上を実現させ、会社として優先的・重点的に人材を投資すべき新規事業へと人をシフトさせていく、という計画を策定することになり、結果として既存事業においてはいわゆる生産性向上・人員削減が必要になる。しかし、それはあくまで一事業からの目線での捉え方であり、全社の目線で捉えればそれは最適配置なのである。

このように、各事業および会社全体のあるべき姿の実現に向けた人材のアロケーション(=適切な配分)を考えることがすなわち、要員・人件費計画を考える、ということである。

要員・人件費計画を検討する際に、人事として持つべき視点

加えて、要員・人件費計画を考える際に必ず持つべき視点がある。それが、"人事としての視点"である。

ビジネス観点に基づく会社全体のあるべき姿を描く際には、主にビジネスのポートフォリオに応じた"人のポートフォリオ"を描くことになるが、その際、基本的に会社全体の年齢や等級等の要員構成は考慮されることはない。しかし、人事としては、今の年齢別要員構成がどのようになっているのか、そして、この先ビジネスの要請に従い人数を増減させた場合、その構成がどう変化していくのか、その変化をどうマネジメントしていくべきか、ということは、必ず考えておかなければならない要素である。

例えば、年齢別要員構成を見た時に50代が大きな山となっているA社があったとしよう。このA社が、今後売り上げの大きな向上が見込めないことから、可能な限り生産性を向上させ人件費を抑制することを方針として掲げ、それに伴い新卒採用も急激に抑制することを決め、そのとおりに施策を実行するとどうなるだろうか。当面は、採用を抑制した結果として人件費の増額も抑えられ、一定の利益確保に貢献するかもしれない。しかし、10年・20年と経過した後、要員構成の山となっていた年代が定年を迎えるころになると、定年退職する社員数の増加とともに組織規模が急激に縮小し始めることとなり、極端な場合、ビジネスを維持しきれなくなる可能性がある。また、この時に慌てて採用を増やしたとしても、本来ビジネスの中核を担うべき30代・40代の社員は採用抑制のあおりを受け要員構成の"谷"になっており、頭数の確保だけではビジネスが立ち行かなくなる…こんなシナリオが想定されるのである。

A社の場合、ビジネス観点からの要請が人員削減であったとしても、会社全体の要員構造や、10年・20年先の自社のあるべき状態を踏まえると、極端に採用を抑制するのではなく、一時期は利益を毀損したとしても、将来に向けた投資として必要最低限の採用を続けるべきといえる。しかし、そうした会社全体の要員構成に関する課題や将来に向けて必要な対応については、ビジネス観点の検討を行うだけではなかなか気付きづらいだけでなく、現場だけでは対応しきれないものも数多く存在する。だからこそ、全社の要員を俯瞰して把握しマネジメントできる、人事として考えるべき観点なのである。

年齢別要員構成だけではなく、管理職比率、女性比率(女性管理職比率)、退職率、平均年収等々、人事として常にモニタリングし、必要に応じて打ち手を検討すべき要素については、要員・人件費計画策定時に必ず考慮すべきである。

要員・人件費計画の作り方

では、具体的にどのように要員・人件費計画を策定するべきか、人の最適配置・人件費の最適配分はどのように検討すればよいのだろうか。

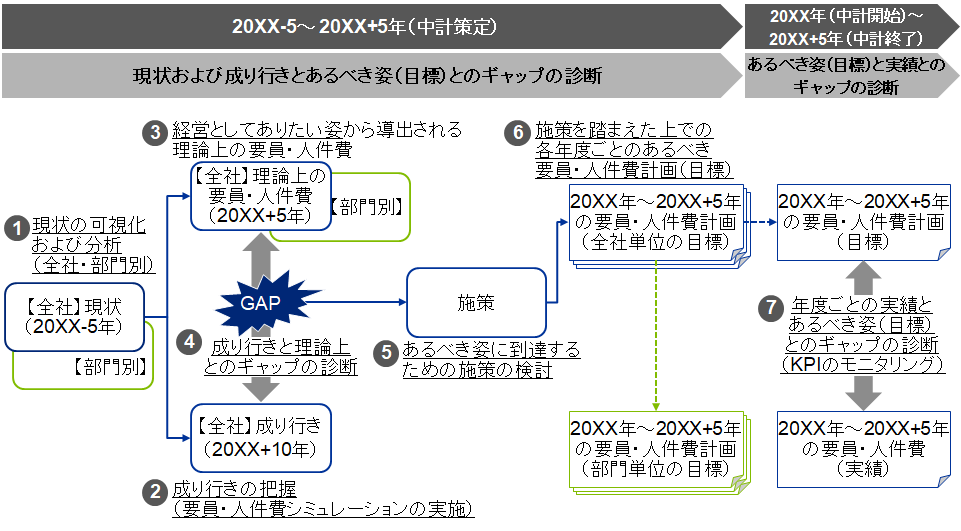

筆者の所属するデロイト トーマツ コンサルティングでは、要員・人件費計画の策定に当たり、[図表]に示した7つのステップに沿って検討を行うことを提言している。本連載においても、こちらのステップに沿って、特に①~⑤についての解説を行いたい。

[図表]要員・人件費計画策定のアプローチ(7Step)

資料出所:デロイト トーマツ コンサルティング作成

次回の連載第2回では、まず過去~現状分析(①)の方法や結果の読み解き方について解説を行う。この過去~現状分析は、上述した人事としての観点からの課題の洗い出しに欠かせない過程であり、検討の出発点になるところである。

第3回では、成り行きの将来シミュレーション(②)を取り上げる。要員・人件費の計画を検討する上では、まずは基準となる"成り行き"の姿を明らかにすることが非常に重要となる。そのシミュレーションを行う際のパラメーター設定のポイント等について解説を行う。

第4回では、中計や事業計画から導き出される理論上の要員・人件費(③)の考え方について解説する。このステップにおいては、将来を複数シナリオで考える考え方や、生産性KPIを用いた定量的な根拠を持った"あるべき"の算出方法について述べたいと思う。

第5回では、"あるべき"と"成り行き"のGap分析(④)と、その結果を踏まえた必要施策の検討(⑤)方法について解説を行う。

また、この7つのステップは主に要員"数"および人件費の計画策定を行うためのステップであるが、実際の計画策定の際には、"数"の計画だけでなく、人のスペックに関する検討も必要となってくる。従い、第6回ではこの人材スペックに関する検討方法について解説を行いたい。

そして、第7回では、これまで検討してきた量・質の検討結果を踏まえた"人事中計"の策定方法について解説する。

本連載の内容が、少しでも皆さまの検討の一助になれば幸いである。

|

山本奈々 やまもと なな デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員 パートナー 人事中計の策定、要員・人件費計画の策定(Workforce Planning)および最適化マネジメント、要員・人件費計画策定プロセスの高度化、人材のトランジション実行支援、組織・人事戦略策定、同一労働同一賃金、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)推進支援、People Analytics、人事制度設計等、組織・人事関連のコンサルティングに幅広く従事している。 共著書に『要員・人件費の戦略的マネジメント ~7つのストーリーから読み解く』『"未来型"要員・人件費マネジメントのデザイン』(ともに労務行政) |