労務行政研究所では2022年2~5月にかけて「人事労務諸制度の実施状況調査」を実施しました。以下では、『労政時報』第4039号(22.7.22)の第1特集より、同調査の【後編】として取り上げた、ダイバーシティ、福利厚生などの制度実施状況に関する調査結果の主なポイントをご紹介します。

■主な調査項目に見るポイント

・役職定年制の実施率は29.1%

・管理職登用時の人材アセスメントは13.7%が実施

・定年後の再雇用制度は90.8%が導入

・61歳以上の定年制は16.8%が実施

・男性社員の育休取得促進は34.6%が実施

・女性役員の登用は22.3%が実施。18年(12.5%)から9.8ポイント上昇

・契約社員は81.8%、パートタイマー・アルバイトは72.6%が雇用

・人材派遣業は68.2%が利用

・従業員持株制度は72.3%が導入

・借り上げ社宅制度は69.5%が導入

・独身寮の保有率は31.5%で減少傾向が続く

・生活習慣病検診の実施率は71.6%

・メンタルヘルスに関する相談窓口は69.5%が設置

・内部通報制度は84.9%が整備済み

・社員の安否確認システムを導入している企業は73.3%

・相談窓口は89.0%が設置。18年から9.9ポイント上昇

・ハラスメント防止規程は82.5%が作成

・表彰制度は66.1%が導入。1000人以上では82.8%

・従業員満足度調査の実施率は33.9%

・仕事上での旧姓使用を認めている企業は83.9%

・給与明細の電子化は80.5%が実施

■ダイバーシティ、仕事と家庭の両立支援関連の実施状況

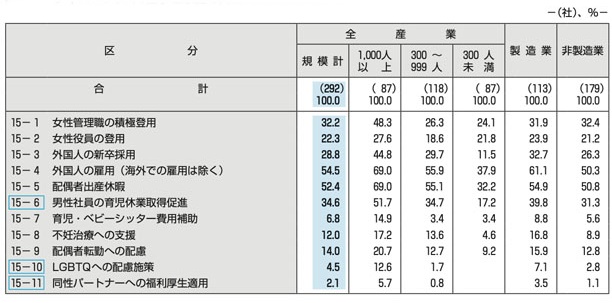

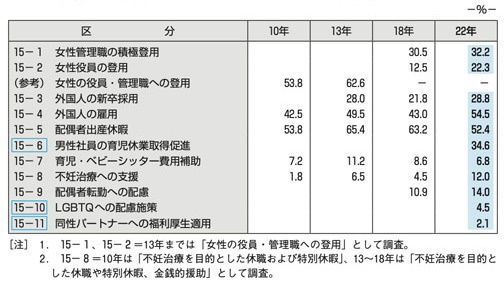

多様な人材が能力を発揮できるよう、ダイバーシティに関する施策への注目が高まっている。実施率が最も高かった「外国人の雇用」は54.5%と、10年以降で初めて5割台となったほか、「男性社員の育児休業取得促進」も34.6%と約3分の1の企業が取り組んでいる。育児・介護休業法の改正により、男性の育児休業取得促進を目的とする「産後パパ育休」が2022年10月から創設されるため、実施率は今後さらに上昇するものとみられる。

また、2022年4月から不妊治療が保険適用となったことを受け、仕事との両立支援をサポートする動きも見られ、「不妊治療への支援」は12.0%と、18年(4.5%)より7.5ポイント上昇した。調査時点(2022年2~5月)での実施率は低いものの、保険適用により不妊治療を開始する人が増えることも予想されるため、企業の取り組みが進むものとみられる。

さらに、同性パートナーシップ制度が全国の自治体で導入されるなど、性的マイノリティーに対する施策も官民で広がっている。ただ、今回初調査となる「LGBTQへの配慮施策」は4.5%、「同性パートナーへの福利厚生適用」は2.1%の実施率にとどまっており、現状で取り組みが広がっているとはいえない。

[図表1]ダイバーシティ、仕事と家庭の両立支援関連の実施率

[図表2]ダイバーシティ、仕事と家庭の両立支援関連の実施率の推移

【調査要領】

1.調査時期:2022年2月28日~5月10日

2.調査対象:全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3647社と、非上場企業1850社の合計5497社。ただし、持ち株会社の場合は主要子会社を対象としたところもある

3.集計対象:前記調査対象のうち、回答のあった292社。規模別の内訳は、1000人以上87社、300~999人118社、300人未満87社。

|

『労政時報』第4039号(2022.7.22)の特集記事 1.人事労務諸制度の実施状況【後編】(労務行政研究所) 2.日本IBMの新たな働き方を実現する人事施策 3.キャリアコンサルタントと進める従業員のキャリア自律 4.本社における間接部門の構成比 ※表紙画像をクリックすると目次PDFをご覧いただけます |

◎「WEB労政時報 有料版」では、2001年以降の『労政時報』記事をすべてご覧いただけます

◎ 期間限定で「WEB労政時報 有料版」の機能をお試しいただける《体験版》をぜひご利用ください

―「労政時報」最新号の全文や、記事の一部、検索機能、掲載コンテンツのインデックスページをご覧いただけます。 《体験版》のご利用お申し込みはこちらをご覧ください