健康診断の実施

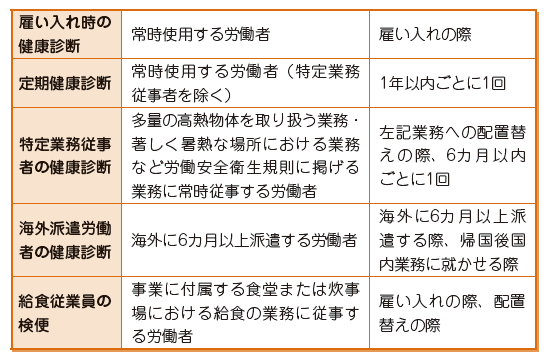

事業主は、労働者に対して1年以内に1回、定期健康診断を実施しなければならず、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6カ月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施します。一方で、労働者には健康診断を受診する義務があります。

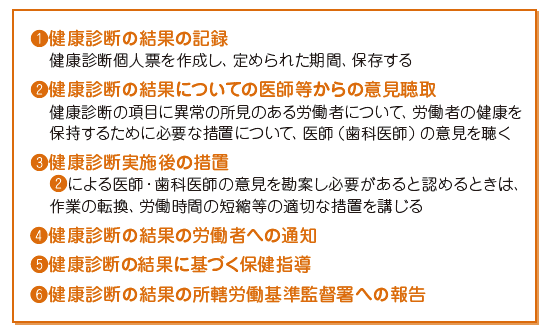

健診結果に問題が見つかった場合には、健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴くほか、必要な事後措置を講じなければなりません。

過重労働による健康障害を防ぐためには

過重労働による健康障害を防止するためには、時間外・休日労働の削減や年休の取得促進などのほか、健康診断の実施をはじめとする労働者の健康管理に関する措置を徹底することが重要です。

時間外・休日労働時間が1カ月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合には、医師による面接指導を実施しなければなりません。この面接指導を実施した医師からは必要な措置について意見を聴き、必要と認める場合は適切な事後措置を実施することになります。

それ以外の者であっても、たとえば時間外・休日労働時間が1カ月45時間を超えるといった健康への配慮が必要な労働者に対して面接指導などを実施したり、裁量労働制の対象労働者について過重労働とならないように注意喚起を行うなどといった十分な措置を講じるよう努めなければなりません。

年少者、妊産婦への配慮

年少者や妊産婦に対しては、重量物を取り扱う業務のほか、有毒ガスを発散する場所での業務など危険有害業務に就かせることが原則禁じられています。

妊産婦が請求した場合には、36協定の規定の有無にかかわらず、深夜業のほか時間外労働や休日労働をさせることはできず、年少者については、本人の請求の有無とは関係なく深夜業や時間外労働が禁止されています。

一般健康診断の種類

健康診断実施後の事業者の具体的な取り組み事項

|

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |