配転を命じるには

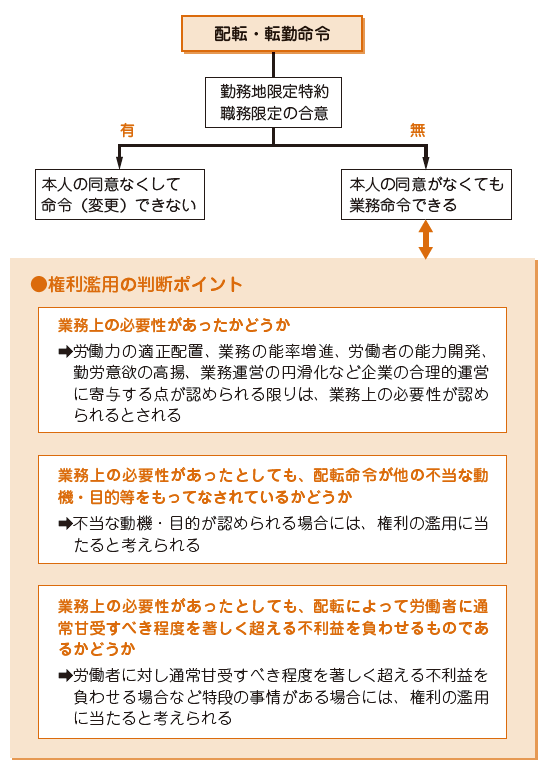

配置転換(配転)は、就業規則や労働協約等に根拠があれば使用者が命じる権限があるものとされ、勤務地限定特約や職務限定の合意が労使の間になければ、労働者との合意なくして配転命令をすることも可能です。長期において同じ勤務地で同じ職種に就いていたからといって勤務地の限定や職種の限定があったとされるわけではなく、合意の有無が問題となります。

したがって、労働者に配転や転勤などを命じることに備えて、あらかじめ「会社は、業務上必要がある場合には、従業員の就業する場所または従事する業務の変更を命ずることがある」というように、就業規則に明記しておく必要があります。

配転命令と権利濫用

判例では、①業務上の必要性がない場合、②業務上の必要性があっても、その転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときには、転勤命令は権利の濫用になると判断しており、配転にも同様に当てはめられています。

①の業務上の必要性の有無については、余人をもって容易に替えがたいことまでは求められておらず、②の不当な動機・目的をもってなされたものについては、嫌がらせや組合嫌悪などによる配転命令である場合に、権利の濫用として無効となります。

育児や介護が必要な人が家庭にいる場合などにおいては、③の通常甘受すべき程度を著しく超える不利益について問題となります。事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、その育児または介護の状況に配慮しなければならないと育児・介護休業法26条にもあるように、配転命令に当たっては、配転命令に当たっては、労働者の家庭の事情について配慮することも必要でしょう。

配転命令・転勤命令をするには

|

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |