計画的付与の方法

年休の計画的付与の方法としては、①会社または事業場全体の休業による一斉付与、②班・グループ別の交替制付与、③年休の付与計画表による個人別付与などが考えられます。こうして計画的に与えるためには、具体的な年休の付与日のほか、③の場合ならば計画表を作成する時期や手続きなどについて、労使協定で定めます。

いったん決められたこの年休については、労働者の時季指定および使用者の時季変更ともにすることができません。これを認めてしまうと、年休を計画的に与える意義そのものが崩れてしまうからです。

計画的付与の範囲

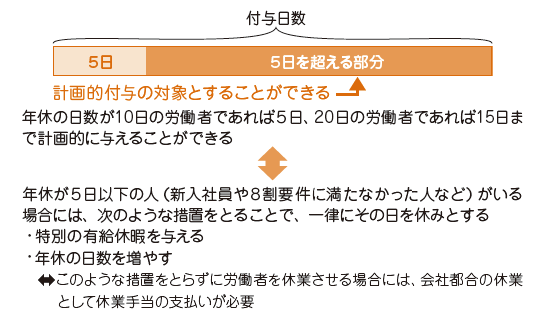

そもそも年休とは労働者が自由に利用できるものであるため、この計画的付与の対象とされるのは、年休のうち5日を超える部分までと制限されています。つまり、年休日数が10日の人は5日、15日の人は10日まで計画的に年休を与えることができます。

この年休の日数のうち5日を超える部分については、前年度から繰り越された年休がある場合にはその年休も含めることができます。したがって、前年度から年休が4日繰り越され、今年度18日分の権利が発生する人については、あわせた22日の年休のうちの5日を超える部分(17日)を計画的付与の対象とすることが可能です。

ところで、管理監督者や監視・断続的労働に従事する者などについては、労働時間や休憩、休日などについて適用が除外されていますが(適用除外については「労働時間とは」参照)、年休についてはほかの労働者と同様に与えなければならず、管理監督者にも年休の計画的付与が適用されます。しかし、事業運営上、年休を計画的に与えることがかえって適当でない人もいますので、労使協定を結ぶ際にはその点も考慮する必要があります。

年休の計画的付与

●会社または事業場全体での一斉取得

たとえば、ゴールデンウイークなどで飛び石連休となるときに、工場を一斉に休業させる場合

[例]4月30日、5月1日および5月2日は、この協定により計画的に付与される休暇日として、従業員の有する年休をあてるものとする

●班・グループ別の交替取得

たとえば、グループごとに週をずらして設定し、年休取得を促進させる

[例]各社員が保有する年休のうち5日分については、次のとおりA~Cまでの三つのグループに分けて与えるものとする

A:8月4日~8月8日 B:8月18日~8月22日 C:8月25日~8月29日

●個別に取得

たとえば、年休計画表を作成して、配分する

計画的付与の対象

|

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円 |