株式会社日本総合研究所

人事組織・ダイバーシティ戦略グループ

山名景子 やまな けいこ

コンサルタント

石井隆介 いしい りゅうすけ

マネジャー

佐久間瑞希 さくま みずき

アソシエイトコンサルタント

1.はじめに

第3回目の連載となる本稿では、実際の企業におけるダイバーシティ推進の現場で実施する施策が行き詰まってしまう例を三つのパターンで紹介し、それぞれにおける課題と回避策を考察する。

2.パターン1 「とりあえず管理職に登用」

ダイバーシティ推進のための取り組みでは、「特定の属性の人材比率を○○%以上にする」など、一定の数値を達成することが第一に掲げられることが多いが、その達成をもってダイバーシティが実現したと言ってよい、と認識されてしまうことには危惧すべきである。もちろん、数値目標は一定の目安として重要だが、数値の達成ばかり考えるあまり、採用・登用後に最大限本人の能力を発揮できているか、そのための環境・仕組みが整っているか、という点が見逃されてしまうことは問題である。

本稿では、まず女性管理職の登用人数や比率を例にこの問題を考察する。ダイバーシティ推進の取り組みとして、真っ先に女性に関する数値目標が挙げられるのは、女性活躍推進法によって行動計画の策定や情報公表が義務化されていることが大きな要因だろう。ただし、義務化されているからこそ、本来の趣旨である「女性の活躍」を見失っていないか、特に、経営層が趣旨を理解しているか、注意が必要である。

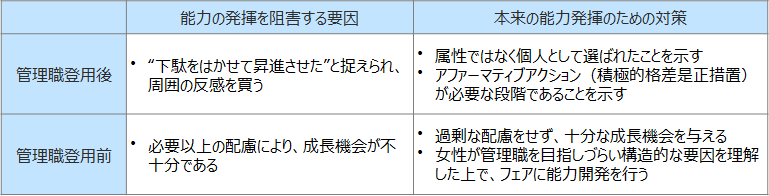

ここまでの連載でも述べたようにダイバーシティ推進は企業にとって避けては通れないものであり、その取り組みを巡って経営層のコミットメントが重要であることは度々指摘されている。一方で、推進上の課題としては、経営層が重要性を認識していない、と挙げられることも多い。このような、政府・社会の要請に形式的に対応している場合に陥ってしまう、本人の能力発揮を阻害する要因を管理職登用後・登用前に分けて取り上げる。

[図表1]本人の能力発揮を阻害する要因と対策(女性管理職の例)

まず、登用後に見られることとして、周りの反感を買ってしまうことが挙げられる。女性管理職の例では、「あの女性社員は会社が女性管理職比率を上げるための数合わせにすぎず、"下駄をはかせて"昇進させた」などと周囲に捉えられてしまう場合に、このような事態となる。同僚や部下からこのように認識されてしまっては、当然仕事がしづらくなってしまう。

登用前の要因としては、管理職登用までに十分な成長機会を与えられていなかった可能性がある。日本企業では、新卒一括採用で同時に入社したとしても、与えられる仕事の難易度や配属といった成長機会に男女差があることが現在でも多い。管理職登用を見据えた男性社員が挑戦的な業務を経験し、管理職への準備を進める一方で、「女性だから」という配慮の下で成長機会が失われてしまっていれば、入社時点での能力は変わらずとも、仕事の内容が大きく変化する管理職登用のタイミングでは能力の発揮に差が出てしまうのである。

では、能力の発揮を阻害するこのような要因を解消し、十分に活躍してもらうためにはどのような工夫が必要か。まず、周囲の反感を解消するために望ましい方法としては、登用された社員は「女性」だからではなく「個人」として選ばれたと示すことである。ただし、場合によっては、企業としてアファーマティブアクション(積極的格差是正措置)が必要な段階であるという意識を社内に根付かせる必要もあるだろう。一方で、本人の能力発揮のためには、女性社員に過剰な配慮をせず、男性社員と同様の成長機会を与えることが重要だ。「女性社員は管理職になりたがらない」と言われることもしばしばある。しかし、これには身近に女性管理職のロールモデルがいないことや、難しい業務へ挑戦する経験がないゆえの自信のなさといった構造的な要因があることを理解し、フェアに能力開発を行うことが求められる。

ここまで女性管理職の例を見てきたが、この他にもマイノリティ(ここでは、女性、シニア、外国籍、障がい者などこれまで日本企業では少数派だった表層的な属性を指す)の人材を増やすような施策については同様に、本人の能力の発揮を阻害している要因がないか、慎重に検討する必要がある。例えば、コーポレートガバナンス・コードの「中核人材の登用等における多様性確保」の項目では、登用すべき人材として「女性・外国人・中途採用者」という属性が明記されているが、外国人についてはコミュニケーションスタイルや雇用慣行の違いなどを踏まえて期待役割の伝達などを行うことが重要である。また、企業の文化や明文化されていない慣習による仕事の仕方を見直すことも求められるだろう。

以上のように、単にマイノリティの人数を増やして数値目標の達成を求めるのではなく、それぞれが採用・登用された先で本来の能力を最大限発揮できる土壌・仕組みづくりに早くから取り組むことが、目先の数値だけでないダイバーシティの実現につながるのである。

3.パターン2 「とりあえず研修を計画」

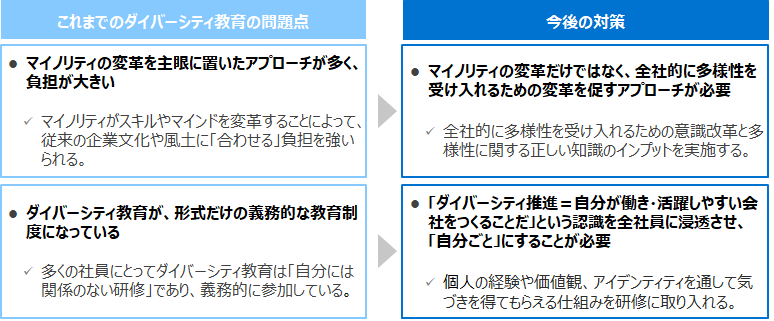

企業がダイバーシティ推進を実施する際に、多くの場合「研修」や「ワークショップ」などの施策が導入される。このような取り組みは、企業の文化・風土を変革し、多様な人材が活躍できる土壌を作るためには非常に重要である。一方で、やみくもにこれらの施策を導入しても、その効果が全く発揮されていないばかりか、逆にネガティブな影響を生み出してしまう場合がある。ここではこれまでの多様性教育の問題点を、①いわゆる「マイノリティ」側に負担が大きい点と、②形式だけの義務的な教育制度になっている点と考察し、それらの改善点を模索する。

従来の多様性教育は、「女性活躍研修」や「シニア活躍研修」など、マイノリティとされてきた人々のスキルやマインドを変革させるようなアプローチが主流であり、全社を対象とした多様性を受け入れるための意識改革は十分実施されていなかった。その結果、マイノリティ自身がこれまでの企業文化や風土に「合わせる」という負担を強いられてきた。

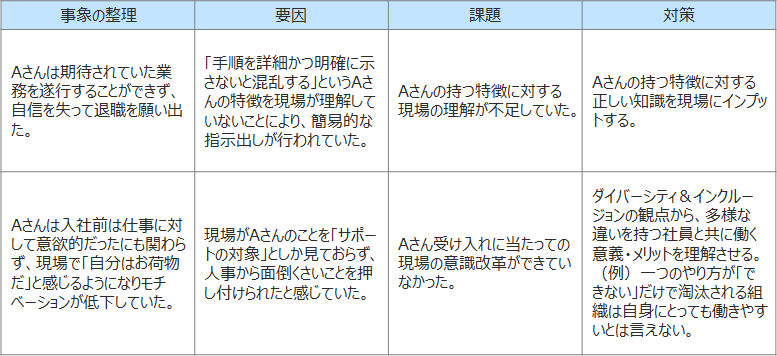

例えば、あるクライアント企業では障がい者雇用を促進するために、知的障害を持つ人を採用した(仮にAさんとする)。採用時に、担当業務の内容や働き方などのすり合わせは実施し、お互いにミスマッチが起きないように努め、当然入社のタイミングでは研修も受講してもらった。しかし、入社するまでは意欲的だったにもかかわらず、働き始めてすぐに退職を願い出てきたという。その理由は「求められる業務の水準が高すぎた」というものだった。

その後、人事部でこの事象を検証したところ、二つの課題が浮上してきた。一つ目は、Aさんの持つ特徴に対する理解不足である。Aさんは業務遂行に足る能力を有していたが、手順を詳細に示さないと混乱してしまうという特徴があった。この特徴を知らなかった現場では、詳細な手順を伝えず、簡易的な指示出しを行っていた。二つ目は、現場の意識である。人事部としては、お互いの違いの中から新たな気付きやアイデアを生み出すことを期待していた。しかし、現場は「面倒なことを押し付けられた」としか思っておらず、Aさんをサポートの対象としか見ていなかった。その結果、Aさんは常に「自分はお荷物だ」という居心地の悪さを感じていたという。

これは、現場に対してAさんの持つ特性について正しい知識をインプットしなかったこと、および多様性を受け入れるための意識変革を実施しなかったことにより、Aさんに多くの負担がかかってしまった例といえるだろう。

[図表2]Aさんの事例整理

この例に限らず、現場に対しての変革は求めず、マイノリティだけに変革を求めるアプローチが散見される(特に、従来の女性活躍推進では非常によく見られた)。また、研修等の参加には当然時間的負担も合わせて強いることになる。このような不均衡な状況を改善するためには、多様性を受け入れるための意識改革を教育として全社員に実施し、心理的・身体的・時間的負担の均一化を図ることが重要である。

次に、従来のダイバーシティ教育は形式的・義務的なものになっている場合が多い。多くの社員にとっては「自分には関係のない研修」となっているだろう。まずはこの意識を変革し、「ダイバーシティ推進=自分が働き・活躍しやすい会社を作ることだ」という認識を全社員が理解することが重要だ。そのためには、属性で判断するのではなく、個人の多様な側面に焦点を当てたアプローチが必要となる。

例えば、日本企業において「男性」は表層的にはマジョリティにくくられがちだが、目に見えない部分(価値観、宗教、性的指向、神経発達症の有無、教育、コミュニケーションスタイルなど)では当然多様である。自身の多様な部分を表に出せず、生きづらさを感じている男性社員も多く存在しているはずだ。例えば、男性だから「弱音を吐いてはいけない」「上下関係を重視しなくてはいけない」「育児のために突発的な休暇を取りづらい」など、企業文化に根付く「当たり前」に違和感を持つ男性社員が近年増えてきている実感を持つ人事担当者は多いのではないか。

このように、マジョリティにくくられがちな属性でも、ダイバーシティ教育を通して、自身の多様な側面に気付いたり、生きづらさの原因を理解したりすることで、「自分ごと」に捉えてもらうことが必要である。そのためには、個人の経験や価値観、アイデンティティを通して気付きを得られる仕組みを研修に取り入れることが重要だ(ただし、非常にセンシティブな内容のため、研修設計は慎重に行うことが求められる)。

社員一人ひとりが「自分ごと」と捉えられるようになって初めて、「ダイバーシティとは何か? なぜ必要なのか? どう達成するのか?」の議論に意味が生まれ、本質的な変革の第一歩を踏み出せるのである。

[図表3]これまでのダイバーシティ教育の問題点と今後の対策

4.パターン3 「とりあえず制度を導入」

ダイバーシティ推進を目的として人事制度を改定する企業も多い。しかし、マイノリティを支えるために用意した制度がかえってマイノリティに対する差別を助長してしまうことがあるため注意が必要だ。

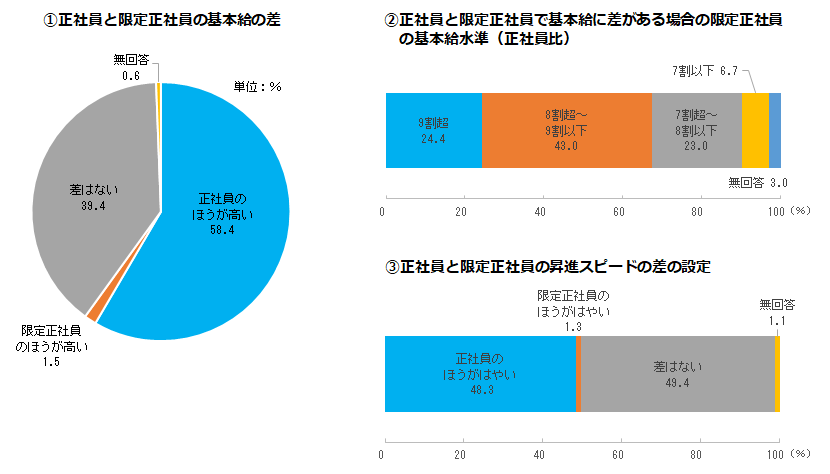

よくある例の一つが、「限定正社員制度をつくる」というものだ。労働政策研究・研修機構による「多様な働き方の進展と人材マネジメントの在り方に関する調査(企業調査・労働者調査)」(2018年)によれば、勤務地、職務、労働時間等が制限されている限定正社員が存在する企業の割合は20.4%となっている。限定正社員制度を導入している理由として最も多い回答は「ワーク・ライフ・バランスを支援するため」で、「人材の特性に合わせた多様な雇用管理を行うため」が次点となる。多くの企業ではダイバーシティを推進する目的で限定正社員を導入していると捉えて差し支えないだろう。「限定されている事項」として最も多いのが勤務地の限定で82.7%、職務の限定が39.2%、所定内労働時間の短縮が28.4%と続く。

そして、多くの企業では正社員と限定正社員に何らかの差を設けている。6割弱の企業で正社員のほうが基本給が高いと回答しており、限定正社員の基本給水準は「正社員の基本給の8割超~9割以下」とする回答が43.0%で最も多い。また、正社員と限定正社員の間で昇進スピードに「差はない」とする回答が49.4%、「正社員の方がはやい」とする回答が48.3%で拮抗している[図表4]。

[図表4]正社員と限定正社員の処遇差

資料出所:労働政策研究・研修機構「「多様な働き方の進展と人材マネジメントの在り方に関する調査(企業調査・労働者調査)」(2018年)

同様の限定正社員制度を導入しているクライアントは筆者の身近にも多く、限定正社員は特定の等級までしか昇格できないという「昇格制限」を設けていたり、正社員よりも低い昇給ピッチを適用する「昇給制限」を行っていたりするケースも間々ある。しかし、昇格制限や昇給抑制が蓄積すると、マイノリティへの差別が固定化されてしまうことに十分注意が必要だ。キャリアのある時期に限定正社員を適用した結果、その時期の処遇制限が尾を引いて、限定正社員でなくなった後もずっと同年代の正社員との差が埋まらない。そのような「差別を固定化してしまう制度」になっていないだろうか。これがマイノリティを支えるために用意した制度がかえってマイノリティの差別を助長してしまう罠である。中央大学大学院教授の佐藤博樹氏は、ダイバーシティに関する諸制度の状況について「『日本型雇用処遇制度』を維持しつつそれを受け入れることが難しい人材には別の制度を用意するものである。(中略)こうした場合、二つの異なる制度を導入している企業では、従来の「日本型雇用処遇制度」を適用されている人材が本流で、それ以外の制度の適用者は傍流とされていることが多い」と指摘している(佐藤,2019)。これには多くの人事担当者が同意せざるを得ない状況ではないだろうか。

この罠を回避するためには、マイノリティに向けた各種制度を「傍流」とみなさず、あくまでフラットな選択肢の一つと考えて設計することが必要だ。また、従業員メリットと処遇制限を安易にトレードする考え方を改めるべきである。例えば「転勤させない代わりにとりあえず基本給を9割にする」といった考え方は、中長期的にマイノリティのキャリアを蝕む可能性があることに十分留意すべきだ。もちろん、処遇制限をしなければ全員そちらの制度を選択してしまうという指摘は理解できる。処遇制限がすべて悪と言いたいのではなく、制度導入の趣旨に反してマイノリティの差別を固定化してしまう制度設計になっていないか、慎重に検討していただきたいというのが筆者の主張である。

5.おわりに

本稿では、企業の人事部が推進する施策が行き詰まってしまう例を三つのパターンで紹介し、その解決策を探ってきた。ここで留意しておきたいのは、すべてのパターンにおいて企業に内在する不平等への認知・理解が不足したまま、小手先だけの取り組み(とりあえず管理職登用、研修実施、制度策定)を実施することにより課題が発生している点である。さらに危険なのが、それらの取り組みがかえって、マイノリティに対する差別を助長したり、不平等な構造を新たに作り出したりする可能性があることだ。

前2回の連載で述べてきたとおり、働き方の変革や社会的要請に後押しされ、今後企業はダイバーシティ推進に、より積極的に取り組んでいくことが求められるだろう。そのような背景の中、ダイバーシティ推進から期待される恩恵を得るためには、小手先だけの取り組みではなく本質的な課題と向き合い、解決に向けた戦略を練っていくことが求められる。

そして、多様な人材がお互いを受け入れ、認め合い、強みを伸ばしていけるような本質的なダイバーシティの達成を目指すことは、どのような外部環境の変化にも柔軟に対応できる持続可能で力強い組織基盤の構築にもつながっていくのである。

【参考文献】

・労働政策研究・研究機構「多様な働き方の進展と人材マネジメントの在り方に関する調査(企業調査・労働者調査)」、2018年

https://www.jil.go.jp/press/documents/20180911.pdf

・佐藤博樹「ダイバーシティ経営と人材マネジメントの課題:人事制度改革と働き方の柔軟化を」、Rietiディスカッション・ペーパー 19-J-024、2019年 p.11

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/19j024.pdf

|

山名景子 やまな けいこ 株式会社日本総合研究所 人事組織・ダイバーシティ戦略グループ コンサルタント 民間コンサルティング会社を経て日本総合研究所に入社し、組織・人事・業務領域のコンサルティングに幅広く従事。専門はダイバーシティ&インクルージョンに関連した制度・組織風土改革、人材育成体系の構築。 |

|

石井隆介 いしい りゅうすけ 株式会社日本総合研究所 人事組織・ダイバーシティ戦略グループ マネジャー 事業会社を経て日本総合研究所に入社し、組織・人事・業務領域のコンサルティングに幅広く従事。専門は組織風土改革。 |

|

佐久間瑞希 さくま みずき 株式会社日本総合研究所 人事組織・ダイバーシティ戦略グループ アソシエイトコンサルタント 日本総合研究所に入社後、人事制度改革、人材育成体系構築等のコンサルティングに従事。 |