株式会社日本総合研究所

人事組織・ダイバーシティ戦略グループ

山名景子 やまな けいこ

コンサルタント

石井隆介 いしい りゅうすけ

マネジャー

佐久間瑞希 さくま みずき

アソシエイトコンサルタント

1.ダイバーシティ推進が企業にもたらす恩恵

第2回となる本稿では、ダイバーシティ推進によって得られるメリットを「企業にとっての恩恵」と「社員にとっての恩恵」の二つの視点から整理することを試みる。

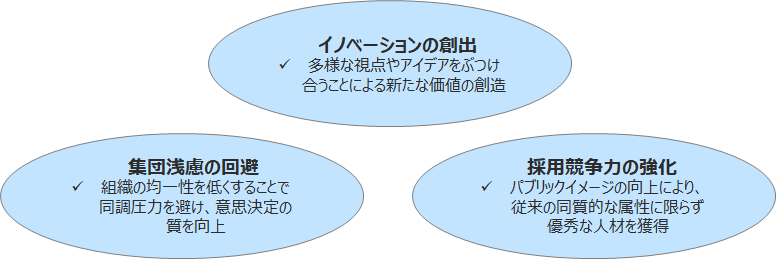

[1]イノベーションの創出

ダイバーシティ推進による効果の一つとして、「イノベーションの促進」は非常に想像しやすいのではないだろうか。さまざまなバックグラウンドに紐づく考え方を持つ社員が、独自の視点やアイデアをぶつけ合うことで新たな価値を創造していくことは理解しやすい。

2018年のボストン・コンサルティングの調査では、ダイバーシティ推進と新商品開発に関するイノベーション(プロダクト・イノベーション)の関係が定量的に証明された。同調査では、六つのタイプの多様性(性別、年齢、出身国、キャリアパス、他の業界で働いた経験、教育)がすべてイノベーションとの正の相関を示していることが明らかになった。

この調査によると、経営層の多様性スコアが高い企業は、イノベーションによる売上の割合(過去3年以内に市場投入された新製品・サービスの売上高全体に対する割合)が大きいとの結果が示された。本来の多様性はより幅広い属性を指すので、六つのタイプだけでは不十分だと思う方もいるかもしれないが、多くの日本企業において、経営層はこの六つのタイプすべてにおいて画一的になっているのではないだろうか。

では、ダイバーシティ推進に取り組んでいる企業における、イノベーションに関する成果事例を具体的に見ていこう。令和2年度「新・ダイバーシティ経営企業100選」に選出されたシスメックス株式会社では、「グローバル人材開発体系」に基づくグローバル全社員の一体感の醸成や次世代リーダーの育成、ダイバーシティ推進体制の整備、ワーク・ライフ・バランスと働きやすさを追求した社内環境整備等の取り組みを行ってきた。同社では、ダイバーシティ経営の成果として「ダイバーシティを価値として重視する文化の醸成が先進技術における外国人材の活躍推進に寄与した」と述べている。また、外国籍社員の独創的な発想や知見と、日本人社員の戦略性や緻密さという両者の強みが融合することによって相乗効果を生み出しているという。例えば、外国籍社員の所属するチームが先進技術開発に関するコンテストで部門優秀賞を受賞し、その技術が新規ビジネスの創出に貢献すると期待されている。このように、実際にダイバーシティ推進に取り組んでいる企業でイノベーション創出に関する成果が確認されている。

一方で、これまでの実証実験において、多様性はイノベーションに結び付かないと結論づけたものも多いことには留意しておく必要がある。ダイバーシティとイノベーションの間にはさまざまな要素(社会制度や文化、その上に成り立つ組織の風土やそこで働く人々の意識など)が複雑に関係し合っており、単純に組織内で多様な人材を増やすことがイノベーションを生み出すことにつながるとは限らない。先行研究や企業事例などを参考にしつつ、ダイバーシティ推進を通してどのような方法でイノベーションを生み出していくかを戦略的に組み立てていくことが重要となる。

[2]集団浅慮の回避

次に、ダイバーシティ推進の効果として期待されるのは、意思決定の際のリスクといえる集団浅慮(グループシンキング)の防止である。集団浅慮とは、「集団の意思決定において、構成員に対する無言の圧力が生じ、結果として、集団にとって、不合理あるいは危険につながる意思決定が容認されること」(経済産業省)を意味する。この集団浅慮は、「似通ったバックグラウンドを持つ構成員が多いなど、均一性の高い集団ほど起きやすい」とされている。

例えば、最近ではオリンピック・パラリンピック大会組織委員会の会長であった森 喜朗氏の女性差別発言による辞任は記憶に新しいだろう。この問題発言は、日本オリンピック委員会(JOC)の臨時評議員会でなされた(JOCのサイトによると評議員メンバー62名中女性は数名程度、2020年5月時点)。森氏の発言が問題だったことはもちろんだが、その発言について評議員メンバーが誰もとがめなかったことによって、組織委員会自体に対する信頼が大きく失墜した。性別だけで見ても同一性の高い集団の中、集団浅慮が働き、森氏の発言に対して誰も抗議できなかったことは想像に難くない。その結果、JOCは日本国内のみならず国際社会からも大きな批判を受けることとなった。

前述の例に限らず、現状の日本企業は集団浅慮の起きやすい同質の集団(特に、役員会など組織の上層集団)になっていることが多い。均一性の高い組織の弊害を放置して取り返しのつかない不祥事が起きる前に、集団の多様性を高めるとともに、多数派への同調圧力のかからない組織にしていくことが必要である。

[3]採用競争力の強化

ダイバーシティ推進の特筆すべき効果としては、採用競争力の強化も大きい。少子高齢化により、国内の労働力人口が減少を続ける中で、大卒の日本人男性に代表される、従来のような同質的な人材を集めることに限界が近づいてくることは明らかである。グローバルでの競争が激化する中では、従来の属性にこだわらず優秀な人材を獲得することは企業の存続のためにも不可欠といえるだろう。

加えて、今後働く世代の中心となるミレニアル世代(1983~1995年生まれ)・Z世代(1996~2015年生まれ)は、デジタルネイティブであり若い頃からSNS等でさまざまな個人の発信に触れていることなどから、ダイバーシティを重視する傾向があるといわれている。PwCによる2015年の調査において、「多様性、平等性、多様な人材に対する重要性に関する方針は就職先を決める上でどの程度重要か」という問いに対し、ミレニアル世代の女性86%、男性74%が「重要である」と回答しているように、企業へ求められる期待は高い。

このように属性や価値観が多様化する労働市場において、ダイバーシティ推進に取り組んでいるというパブリックイメージを打ち出すことができれば、採用競争力の強化につながる。さらには、ダイバーシティ推進の過程で必要となるワーク・ライフ・バランスを向上させる施策は、育児・介護をはじめとする、働き方へのさまざまな事情を抱えた人材の効果的な採用や活用にも寄与するだろう。これからの企業は、持続可能性の前提となる人材獲得・維持の観点を改めて意識し、ダイバーシティ推進に少しでも早く取り組むことが重要である。

[図表1]ダイバーシティ推進が企業にもたらす恩恵

2.ダイバーシティ推進が社員にもたらす恩恵

[1]働きやすさの向上

ダイバーシティ推進は企業にとって恩恵があるだけでなく、その組織に勤める社員にとっても恩恵が期待できる。ここでは「働きやすさ」と「働きがい」の二面から、社員への恩恵を整理する。

ダイバーシティを推進するに当たり、多くの企業で「フレックスタイム制・裁量労働制の適用」「在宅勤務制度の導入」「法定以外の特別休暇の導入」といった取り組みを行っている。これらはマイノリティ(ここでは、女性、シニア、外国籍、障がい者、などこれまで日本企業では少数派だった表層的な属性を指す)が働きやすい環境をつくることにより、マイノリティの採用拡大やリテンションを狙ったものといえる。筆者の印象としては、2016年頃から始まった働き方改革が広く国内企業に受け入れられ、その流れがダイバーシティ推進の活動にも接続されているように感じられる。

当たり前の話ではあるが、マイノリティを意識して働きやすさを向上させると、マイノリティだけでなくすべての社員にとっても働きやすい職場になる。「ダイバーシティ推進室が行う各種制度整備によって働きやすさが向上し、どの社員からも好意的に受け止められている」という話をクライアント企業から聞くことも多い。この点において、ダイバーシティ推進は社員全体にとって恩恵がある取り組みといえる。

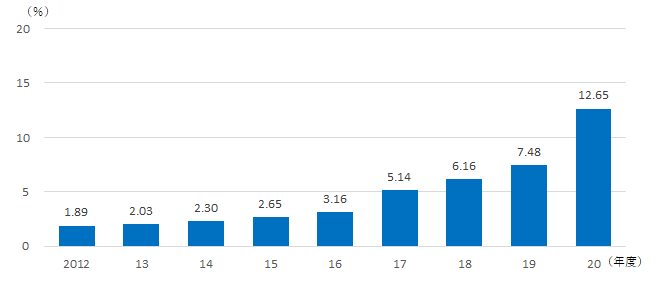

一方で、十分でない制度利用の実態もうかがえる。一例として男性の育児休業取得率を見ると、厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」によれば、男性の育児休業取得率は12.65%とされている。2015年まで3%にも達していなかったことを考えればここ数年の改善は劇的ともいえるが、いまだに「育休取得が出世の妨げになる」と考える男性社員は多いとクライアント企業からは聞く。ダイバーシティ推進の恩恵を享受するためにも、制度を作って終わりではなく、どのように活用してもらいたいかを含めて社員に伝える努力は必要と思われる。

[図表2]男性の育休取得率の推移

資料出所:厚生労働省「雇用均等基本調査」

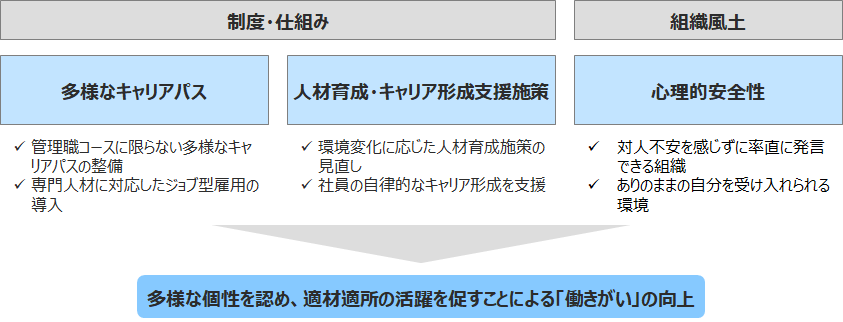

[2]働きがいの向上

ダイバーシティ・マネジメントは、従来の画一的・単線的な雇用・育成・処遇の在り方、働き方を見直して、多様な人材が活躍できる土壌を生み出し、個々の力の発揮を促していくことである。多様な能力発揮の結びつきが企業に新たな活力と変化対応力をもたらし、働く人々にとっては活躍の場の広がりが「働きがい」向上につながると考えられる。

企業において、社員の多様化への対応、そして適材適所での活躍の促進策として、制度面ではキャリアパスの多様化が推進されている。例えば、これまでにないほどにジョブ型雇用が注目されていることは、キャリアの多様化とも密接に関係する。ジョブ型雇用を導入することで人事のさまざまな問題が解決するような昨今の風潮には注意すべきであるが、メンバーシップ型雇用で一律にジェネラリストを育成するという、従来の制度が問題視されるようになってきていることは明らかと言ってよいだろう。こうした潮流の中で、当社のクライアント企業でも、課題意識として「管理職を目指すだけでないキャリアパスの整備」が挙げられることが多い。ジョブ型雇用という形であるかどうかにかかわらず、専門人材やプロフェッショナルといった多様なキャリアパスの整備は今後ますます進展していくと考えられる。

キャリアパスに関連して、人材育成の仕組みも見直されている。経団連による調査では、自社の人材育成施策が「環境変化に対応できていない部分がある」との回答は88.8%に上り、対応が必要となっている要因として、「就労意識の多様化(ダイバーシティ経営の推進)」(72.6%)が「デジタル技術の進展」(61.6%)を上回り最多となっている。そして、社員のキャリア形成に向けた今後の方針は、「社員本人の自律性を重視したキャリア形成を基本とし、特定層に対して会社が積極的に関与する」が54.4%と最も多く、これに「会社主導によるキャリア形成を基本としながら、社員本人の意向もできるだけ尊重する」(31.0%)が続いている。このような自律的なキャリア形成を促すため、社内公募制度やキャリア研修の仕組みも盛んに導入が検討されており、社員にとっても、個性を発揮し活躍できる場を自ら選択できる機会が今後広がっていくものと思われる。

[図表3]ダイバーシティ推進がもたらす働きがいの向上

制度・仕組み面だけでなく、組織風土の観点からもダイバーシティの推進は働きがいを向上させる効果がある。これは、多様な人材が集まって仕事をするようになった際に欠かせない「心理的安全性」の概念から説明できる。エイミー・C・エドモンドソンが提唱した心理的安全性の定義は、「チームの中で対人関係のリスクを取っても安全だと信じられる環境であること」、つまり、ありのままの自分をさらけ出し、率直に発言できるということである。

心理的安全性は、2016年に米Googleが「生産性が高いチームは心理的安全性が高い」との分析結果を発表したことで注目を集めるようになった。率直に発言して受け入れられるような組織では、自分の仕事に意味があるといった「働きがい」を感じやすいということは容易に想像できるだろう。実際に米Googleの分析でも、心理的安全性が高いチームのメンバーは、「離職率が低い」「収益性が高い」「マネージャーから評価される機会が多い」など、働きがいにつながる結果が報告されている。

以上のように、ダイバーシティの推進によって、制度と風土の両面から一人ひとりの個性を認め、活躍を促すことができたならば、社員にとっても働きがいが向上するという恩恵がもたらされるのである。

本稿ではダイバーシティ推進によって得られるメリットを「企業にとっての恩恵」と「社員にとっての恩恵」の二つの視点から整理した。第3回連載では、企業の人事部による施策が行き詰まる例とその回避策を紹介する。

【参考文献】

・Rocío Lorenzo、Nicole Voigt、津坂美樹、Matt Krentz、Katie Abouzahr、「経営層の多様性はイノベーションにどう影響するか?」Boston Consulting Group、2018年

https://www.bcg.com/ja-jp/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation

・経済産業省「令和2年度 新・ダイバーシティ経営企業100選 ベストプラクティス集」、2021年、p.44

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/r2besupura.pdf

・経済産業省「ダイバーシティ2.0 一歩先の競争戦略へ」、2020年

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/diversitykyousousenryaku.pdf

・日本オリンピック委員会「評議員名簿」、2020年5月時点

https://www.joc.or.jp/about/councilor/

・Aoife Flood「The female millennial: A new era of talent」PwC、2015

https://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/diversity-female-millennial1509.pdf

・厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」、2020年

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r02.html

・日本経済団体連合会「人材育成に関するアンケート調査結果」、2020年

http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/008.pdf

・エイミー・C・エドモンドソン『恐れのない組織』英治出版、2021年

・Google「『効果的なチームとは何か』を知る」、Google re:work

https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/introduction/

|

山名景子 やまな けいこ 株式会社日本総合研究所 人事組織・ダイバーシティ戦略グループ コンサルタント 民間コンサルティング会社を経て日本総合研究所に入社し、組織・人事・業務領域のコンサルティングに幅広く従事。専門はダイバーシティ&インクルージョンに関連した制度・組織風土改革、人材育成体系の構築。 |

|

石井隆介 いしい りゅうすけ 株式会社日本総合研究所 人事組織・ダイバーシティ戦略グループ マネジャー 事業会社を経て日本総合研究所に入社し、組織・人事・業務領域のコンサルティングに幅広く従事。専門は組織風土改革。 |

|

佐久間瑞希 さくま みずき 株式会社日本総合研究所 人事組織・ダイバーシティ戦略グループ アソシエイトコンサルタント 日本総合研究所に入社後、人事制度改革、人材育成体系構築等のコンサルティングに従事。 |