代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

リクルートキャリアが、就職情報サイト「リクナビ」の利用行動履歴などから得られた学生データを基に、企業に提供していた内定辞退予測データ『リクナビDMPフォロー』が大きな問題になっています。プライバシーポリシーの不備や、学生への同意の取り方については、ある意味単純で、分かりやすいものに「改善すればいい」という話ですが、ことはそこにとどまらず、採用といった人事活動においてHRテクノロジーがどこまで個人データを使っていいのか、という問題にまで発展してきています。

ネット等で得られた個人データの活用(ビッグデータ解析)については、HR領域にかかわらず、世界的にもルールをどうするか激しい議論が行われています。GAFAといった巨大企業がデータ活用で社会を牛耳ることを規制する意図もあり、特にヨーロッパ(EUを含む欧州経済領域)では、GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)という法律で厳しく規制をしています。アメリカはそれに比べると規制が弱いようで、まずはやってみて、問題が起こったら改善すればよい、というのがアメリカ的な考え方・やり方でしょうか。そのほうが進化を阻害しないということかもしれません。ただ、モラルなきテクノロジーの進化は恐ろしい面もあるので、規制・自粛はもちろん必要です。

さて、今回の件に話を戻すと、一部の企業が起こしたこととして問題を矮小(わいしょう)化するのではなく、人材採用、ひいては人事全般領域の個人データ活用のルール作りのきっかけになればいいと思います。社員のネット利用行動履歴などを用いた退職予測などもルールを明確化したほうがいいでしょうし、高度化するタレントマネジメントシステムについても同様です。一方で、単に「HRテクノロジーは怖い・ダメだ」というのではなく、テクノロジーが進化し変化する環境の中で、適切な利用ルールを、ユーザー、サービス提供者、サービス利用者が、共に考えていくことが重要だと思います。

HRテクノロジーは、ユーザーにもサービス利用者にも大きなメリットを提供するものであり、企業にとっては人材活用の重要なツールであり、ビジネスの競争力を高めるツールにもなり得ます。バランスが取れた議論の発展こそが、人事の世界でも、人材サービス業界としても重要だと思います。人材データの分析やHRテクノロジーの活用を「産・学・官」で普及・推進する団体である一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会は、2020年3月をめどに採用・人事データの取り扱いをめぐるガイドラインの公表に向けて、策定作業を急ぐことにしたようです。併せて、人権やプライバシーを尊重し、労働法も熟知した上で、ピープルアナリティクスやHRテクノロジーの活用を支援できる人材育成に努めるための資格制度を創設することも検討していくようです。

ワーク・ライフ・バランスを重視する学生たち

さて今回は、HR総研が6月12日~25日にかけて、「楽天みん就」会員の就活生を対象に実施した、「2020年卒学生 就職活動動向調査」の結果を紹介したいと思います。

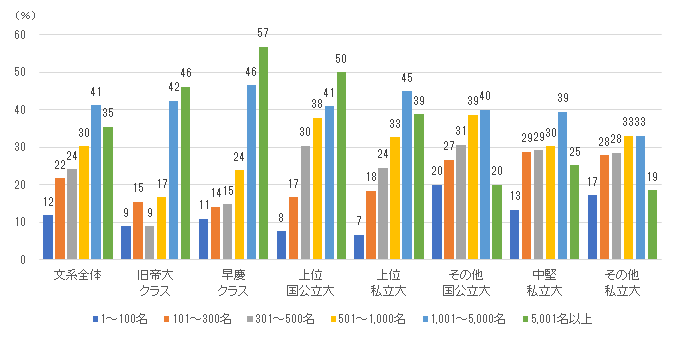

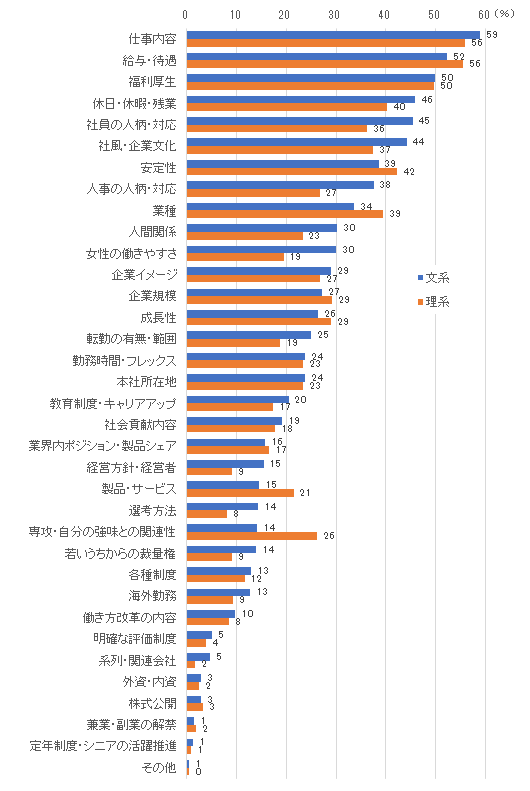

まずは、応募先企業を探す際に重視した項目についてです[図表1]。この設問は今回初めて聞いたものなので、経年比較ができる過去データはありません。ですから、「今年の学生」というよりも「いまどきの学生」として、ご覧いただければ幸いです。

[図表1]応募先企業を探す際に重視した項目(文・理別、複数回答)

資料出所:HR総研/ProFuture「2020年卒学生 就職活動動向調査」(2019年6月、以下図表も同じ)

文系・理系ともに、トップは順当に「仕事内容」で、文系59%、理系56%と6割近い学生が選択しています。これは当然と言えば当然でしょうが、驚くべきは2位と3位です。文系・理系ともに順位は同じで、2位「給与・待遇」(文系52%、理系56%:1位とはコンマ以下の差)、3位「福利厚生」(文系50%、理系50%)となっており、これらの項目だけが5割を超えています。文系では、4位にも「休日・休暇・残業」(46%)と待遇項目が続き、5位にようやく「社員の人柄・対応」(45%)、6位「社風・企業文化」(44%)がきています。理系を見ると、4位に「安定性」(42%)がきた後、5位にはやはり「休日・休暇・残業」(40%)がランクインし、「業種」(39%)はその次です。

いまどきの学生のホンネは、「待遇」「休日」といった、いわばプライベートに寄った項目に極めて関心が高くなっています。6月の本稿で、働き方改革の取り組みの中で学生が気になるのは、「有給休暇の取得促進」「長時間労働の是正」「フレックスタイム」といった時間に関するものが上位に並び、ワーク・ライフ・バランス重視の傾向があると指摘しましたが、ここでも同様の結果が見られます。

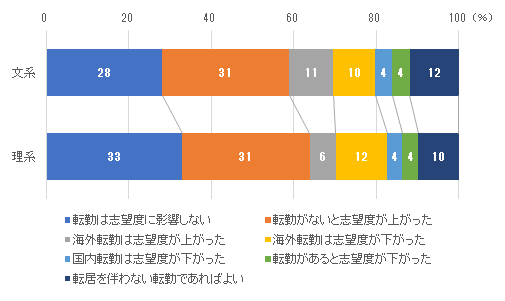

転勤の有無が志望度に影響しない学生は3割程度

次に、転勤の有無が志望度に影響を与えるかを聞いたところ、「転勤は志望度に影響しない」とした学生は、文系で28%、理系で33%と3割程度にとどまりました[図表2]。残りの学生は、転勤の有無が何らか影響を与えるとしています。その中で最も多かったのは、「転勤がないと志望度が上がった」とする学生で、文系・理系ともに31%に上ります。「転居を伴わない転勤であればよい」とする学生も、文系で12%、理系で10%と少なくありません。

[図表2]転勤の志望度への影響

外資系金融大手のAIG損害保険が、総合職も含めて意にそぐわない全国転勤制度を廃止するとしましたが、採用活動に与えるインパクトは大きそうです。若いうちは転勤をいとわず、知らない土地で生活できる楽しみも大きいものではありますが、ある程度年齢を重ね、家庭を持ち、マイホームを購入し、子どもも成長して学校に通うようになると、そう簡単には引っ越しもできなくなります。結果、単身赴任を余儀なくされるようになってしまいます。さらに、そのうち親の介護問題も考えざるを得なくなります。兄弟姉妹の数が少なくなった現代では、介護問題はほとんどの人に関係してくる問題と言えます。他の企業も、頻繁な転勤や異動が果たして本当に必要なのかどうか、再度見直してみることを迫られそうです。

初任給25万円で応募者は増えるか

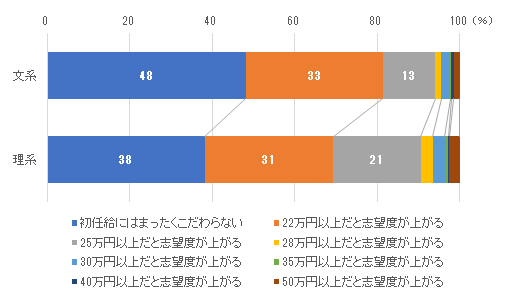

もう一つ、初任給の観点からも志望度への影響を聞いてみました[図表3]。2019年度新入社員の初任給平均額は、大卒者で21万2304円(労務行政研究所調べ)ですが、初任給がいくら以上だと志望度が上がるものでしょうか。

[図表3]初任給額の志望度への影響

「初任給にはまったくこだわらない」とする学生は、文系で48%、理系で38%でした。逆に、文系の52%。理系の62%、つまり文系の半数以上、理系では6割以上の学生が初任給額によって志望度が変わるということです。具体的な金額で見てみると、「22万円以上だと志望度が上がる」とする学生が文系で33%、理系で31%もいます。前出の平均額との差は1万円もありません。これで志望度が変わるのであれば、考えてみる手はありそうです。さらに、「25万円以上だと志望度が上がる」とする学生は、文系で13%、理系では21%にも上ります。「22万円以上」と合計すれば、文系の46%、理系の52%は「25万円以上だと志望度が上がる」ということです。

ソニーやNECが求めるレベルのAIエンジニアを想定した場合には、このような金額では何の意味も持ちませんが、それらの層とは別の学生層を対象とした場合には、それほど高額な処遇を提示しなくても志望度に影響を与えることができそうです。もちろん、特別処遇の学生を1人でも誕生させるためには、既存の社員の給与体系や制度の見直しや説明を並行して行うとともに、他の応募者が納得できる説明を用意する必要があります。

「早慶クラス」と「その他私立大」の内定率の差は20ポイント以上

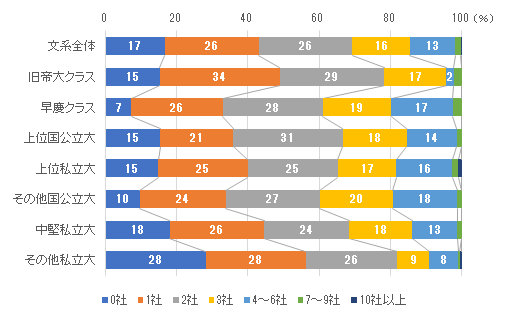

6月12日~25日の調査時点での内定社数を聞いたところ、文系は全体の83%が内定を取得していました[図表4]。大学グループ別に見てみると、「早慶クラス」は理系並みの93%がすでに内定を取得済みで、2社以上から内定を取得している学生が67%と3分の2にも及ぶことが分かりました。「その他国公立大」もほぼこれに近い傾向です。

[図表4]6月中・下旬時点での内定社数(文系)

「旧帝大クラス」は、内定を1社獲得してしまうと就活を終了する学生の割合が「早慶クラス」など他のグループよりも高いのか、内定率は85%あるものの、2社以上の内定率は51%にとどまります。「その他私立大」では、内定率は72%と「早慶クラス」とは20ポイント以上の差があります。2社以上の内定率は44%で、「早慶クラス」との差は23ポイントとさらに拡大しています。

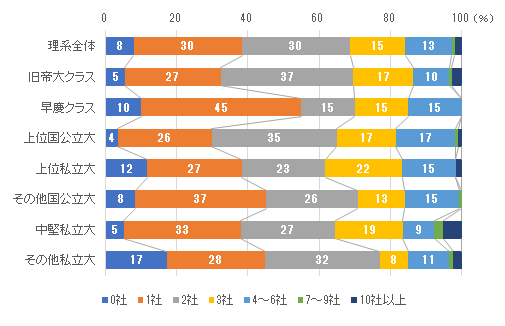

理系全体の内定率は9割以上

一方、理系は実に92%がすでに内定を取得していました[図表5]。こちらも大学グループ別に見てみると、「上位国公立大クラス」が内定率96%でトップ、次いで「旧帝大クラス」と「中堅私立大」が95%で続きます。最も内定率が低いのは、こちらも「その他私立大」ではあるものの、83%と文系より10ポイント以上高くなっています。

[図表5]6月中・下旬時点での内定社数(理系)

2社以上の内定率では、「上位国公立大クラス」が70%でトップ。理系全体の内定率自体は文系よりも10ポイント近く高いものの、2社以上の内定率は文系とそれほどの開きはありません。理系の場合、1社しか内定を取得できない推薦応募の学生がいることがその理由だと思われます。

内定先企業規模では大学間格差が歴然

かつて、4月1日が面接選考の開始だった「倫理憲章」時代の調査では、面接解禁月の後半時点の内定率には大学グループ間に大きな格差があったものです。例えば、「倫理憲章」最終年となった2015年卒の2014年4月下旬時点での調査では、「早慶クラス」文系の内定率が80%だったのに対して、「その他私立大」文系は半分の40%でした。理系でも「早慶クラス」の内定率88%に対して、「その他私立大」は47%といった具合でした。これは、当時は4月の大企業の選考がある程度落ち着いてから、中堅・中小企業の選考が本格化する傾向が強く、4月下旬の調査時点ではまだ選考に入っていない、あるいは内定出しまで至っていない中堅・中小企業が多かったためです。

内定率の数字だけを見ると、近年は大学グループ間格差が随分落ち着いたように見えますが、内定先の企業規模で比較してみると、その違いはいまだに歴然として残っています。文系を大学グループ別に見てみると、「早慶クラス」では「5,001名以上」の企業から内定を取得した学生の割合が57%もあるのに対して、「その他私立大」では19%にとどまります[図表6]。逆に、「早慶クラス」では「1~100名」「101~300名」の割合がそれぞれ11%、14%であるのに対して、「その他私立大」では17%、28%とかなりの差があります。

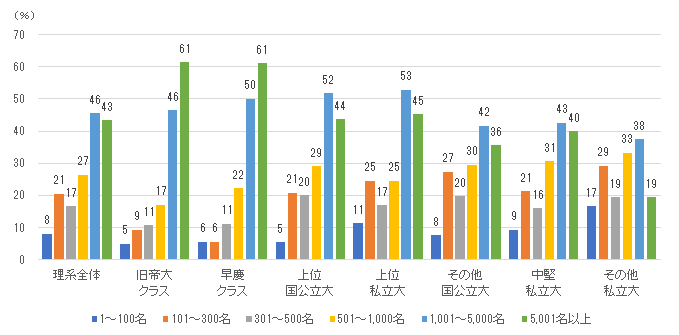

理系を見ても、「早慶クラス」では「5001名以上」「101~300名」の割合がそれぞれ61%、6%であるのに対して、「その他私立大」では19%、29%となっています[図表7]。つまり、内定を取得している企業群がまるで違うのです。表向きの内定率からだけでは見えてこない現実がここにあります。

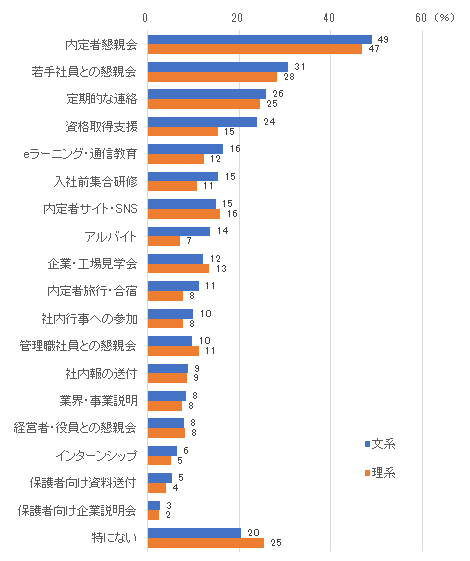

希望するフォローは、「内定者懇親会」「若手社員懇親会」「定期的な連絡」

次に、企業からの内定者フォローとして実施してほしいものを複数選択で選んでもらったところ、文系・理系ともにトップは定番の「内定者懇親会」で、文系の49%、理系の47%と半数近い学生が回答しています[図表8]。入社すれば同期となる他の内定者が気になるのは当然の心理でしょう。

[図表8]企業に実施してほしい内定者フォロー(文・理別、複数回答)

2位と3位には文系・理系ともに「若手社員との懇親会」(文系31%、理系28%)、「定期的な連絡」(文系26%、理系25%)となりました。「管理職社員との懇親会」は、文系10%、理系11%とそれほど高くはありません。より身近な存在であり、自分の近い未来をイメージするには、管理職社員よりも若手社員のほうがいいということなのでしょう。話しやすいとの思いもあるのでしょう。「経営者・役員との懇親会」となると、文系8%、理系8%とさらに低くなります。経営者の考え方、人柄を知ることは、最終的に入社する企業を決める際には大事なことだと思われますが、そこまでは考えが及ばないようです。特に、大企業に内定しているのであれば、経営者と身近で会話ができる機会など、入社後はほとんどなくなります。このような場は、極めて貴重な機会になるはずなのにもったいない限りです。

そのほか、「資格取得支援」「eラーニング・通信教育」「入社前集合研修」といった育成に関係した項目が比較的上位にランクしています。一方、近年では親対策を講ずる企業が少しずつ増えていますが、学生からは保護者向け施策はそれほど歓迎されていないようで

働き方改革の取り組みと住宅手当に関心

企業独自の制度や取り組みで志望度が上がったものを自由記述で回答してもらいましたので、主だったものを取り上げてみます。働き方改革の取り組み内容や住宅手当・家賃補助を挙げる学生が少なくありません。

・入社2年目までに若手の3分の1が海外に短期派遣される制度(早慶大クラス・文系)

・福利厚生として、営業マンに対するスーツ代補助やカバン代補助(その他私立大・文系)

・研究室を訪問し説明会を実施してくれた点(旧帝大クラス・理系)

・転勤がない(中堅私立大・理系)

・海外トレーニー制度(中堅私立大・文系)

・実家からの距離にかかわらず住宅補助あり(早慶大クラス・文系)

・リフレッシュ休暇(旧帝大クラス・理系)

・15年勤続で1カ月の有給休暇(上位私立大・文系)

・テレワーク(早慶大クラス・文系)

・産休、育休取得増加の取り組み(上位私立大・文系)

・エルダー・ブラザー制度(上位国公立大・理系)

・社内に食堂やジムがあること。社員の健康に気を使っている点(その他私立大・文系)

・結婚して仕事を辞めても、4年以内なら復職が可能な制度(その他国公立大・文系)

・残業を少なくしていること(上位私立大・文系)

・裁量権を若手にどんどん移行しているという話や制度(早慶大クラス・文系)

・福利厚生(家賃補助や社員割引)(中堅私立大・理系)

・ジョブローテーションがある(旧帝大クラス・文系)

・海外への留職制度(旧帝大クラス・理系)

・お茶、交通費、粗品の支給(早慶大クラス・文系)

時代は令和に。昭和時代の慣習は見直しが必要

逆に志望度を下げる要因になった企業独自の制度や取り組みも見てみましょう。あるとプラス評価であった住宅手当は、ないとマイナス評価になるようです。理系の学生には、工場・研究所勤務にありがちな「ラジオ体操」「ランニング」が不評。「みなし残業代」「固定残業代」「裁量労働制」もイメージが良くないようです。アルバイトに慣れた学生には、「成果給」ではなく「時間給」でないとピンとこないのかもしれませんね。

・人事の服装がだらしない、清潔感がない(早慶大クラス・文系)

・転勤・異動が不定期で多い(中堅私立大・文系)

・全国転勤が前提(上位国公立大・理系)

・面接の予約を電話でさせられ、webでできない(上位国公立大・文系)

・1年目はカスタマーセンターで電話対応(早慶大クラス・文系)

・残業時間の削減を目指しているが、結果が出ていない(その他国公立大・理系)

・社内で定期的に運動会や早食い競争などの行事がある(その他私立大・文系)

・男性は総合職、女性は一般職という考え方(中堅私立大・文系)

・ランニング(中堅私立大・理系)

・ラジオ体操(その他国公立大・理系)

・工場が田舎にある(旧帝大クラス・理系)

・退職金が出ない(上位私立大・文系)

・みなし残業代(上位国公立大・理系)

・裁量労働制(上位国公立大・理系)

・住宅補助がない(上位私立大・文系)

・入社式は両親と共に参加する。年に一度、親と上司の三者面談がある(中堅私立大・文系)

・自分が行きたい事業部や場所があっても、希望を聞いてもらえる機会さえ設けられない(その他私立大・文系)

・トイレを素手で洗わせるなど時代遅れの風習(上位私立大・文系)

オワハラと反対の行為が志望度をアップさせる

企業の選考を受ける中で志望度が上がったエピソードについても、自由記述で回答してもらいました。主だったものをいくつか抜粋して紹介しましょう。

・面接のテクニックではなく、純粋に話の内容で判断してくれた(旧帝大クラス・理系)

・リクルーター面談で、社員が業界トップを目指す中で自分にできることを考え抜き行動したエピソードを話してくれた(早慶大クラス・文系)

・リクルーターが真剣にキャリアについて相談に乗ってくれた(早慶大クラス・文系)

・内定承諾を待ってくれた。本当に来てほしいからこそ意思を尊重すると言ってくれた(旧帝大クラス・文系)

・人事の方の対応が良いと、この人がいる会社で働きたいと思った。最終面接では学生側について隣で面接を一緒に受けてくれた(上位私立大・文系)

・社長自ら選考会に参加していただき、社長のお話を聞いたこと(その他私立大・文系)

・リクルーターの方が面接に合格するとおめでとうございますと電話をかけてくれる(早慶大クラス・文系)

・豪雨の日に面接開始を1時間遅らせてもらえ、言葉でもねぎらってもらえた(その他私立大・文系)

・仕事のやりがいについて熱意を持って語ってくださった(早慶大クラス・文系)

・趣味や嗜好のことを認めてくれる(旧帝大クラス・理系)

・リクルーターが自分の不安点をすべてクリアにしてくれた(旧帝大クラス・理系)

・社員みんながすれ違うとあいさつしてくれた(中堅私立大・文系)

・面接後にフィードバックをもらえた(上位私立大・文系)

・内々定をもらった会社に「悩んでいる」と伝えた翌日に、管理職と相談する時間を設けてくれた(旧帝大クラス・文系)

圧迫面接が志望度を下げる最大理由

逆に、企業の選考を受ける中で志望度が下がったエピソードについても紹介しましょう。ぜひ反面教師にしてほしいと思います。最も多かった意見は、圧倒的に「圧迫面接」です。面接官の態度に関する回答も極めて多くなっています。人事担当者だけでなく、現場の社員や管理職に面接の協力をしてもらうケースが多いと思いますが、面接官研修は必ず実施したほうがよさそうです。

・人事があからさまなうそをついてきた。合否にまったく関係ないと言って就活の状況を根掘り葉掘り聞いてきた(旧帝大クラス・理系)

・携帯を触りながら面接をされた(中堅私立大・文系)

・メールの返信が遅い(上位国公立大・理系)

・エントリーシートを読んでくれていないと分かる質問をされたときや畳み掛けるように持論を展開されたときは、入社後うまくやっていける自信がなくなり選考を途中で辞退した(上位私立大・文系)

・面接官(おそらく親会社からの出向の管理職社員)が会社の制度を分かっていなかった(旧帝大クラス・文系)

・圧迫されたときはここには行かないと決めた(早慶大クラス・文系)

・選考の結果通知が遅い(上位国公立大・文系)

・無駄な食事会や社内イベントに内々定前から参加を強制してくる(上位国公立大・文系)

・説明会や面接をしているにもかかわらず、説明会参加の電話が頻繁にかかってきた(その他国公立大・理系)

・面接の待ち時間が毎回長い(上位国公立大・文系)

・時間指定された集団面接で、時間どおり建物に向かったら施錠されており入れなかった。始業時間より5分前だったため電話がかからず、待ちぼうけを食らった(その他私立大・理系)

・面接で明らかに話を聞いてない(その他私立大・理系)

・面接官ばかりが話して、こちらに会話のチャンスをなかなか与えてくれなかった(旧帝大クラス・理系)

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |