佐藤文男 さとう ふみお

佐藤人材・サーチ株式会社

代表取締役

【ポイント】

①実際に生涯現役に向けて具体的にどうアプローチしていけばよいか考えるために「キャリアレビューシート」を作成する

②「キャリアレビューシート」をベースに、80歳までの「キャリア開発シート」を作成する

③"個の時代"では、60代以降の人生は、自分を主体として考えることがとても大切になる

1.キャリアレビューシートの作成

今回は、実際に生涯現役に向けて具体的にどうアプローチしていけばよいかを解説していく。アプローチの全体像は[図表1]のとおりである。以下、詳細に見ていこう。

[図表1]生涯現役に向けたキャリアレビューシートの作成ステップ

第1ステップ 新入社員の時から今まで、どんな仕事を経験したか、時系列で箇条書きにして書き起こす

第2ステップ 過去の仕事の中で自分として大変やりがいがあったこと、は楽しかったこと、自分にとって思い出に残っている仕事を選択する

第3ステップ 第2ステップで抽出した仕事をベースに、将来的に自分が目指す方向性を固める仕事を絞り込んでいく

[1]第1ステップ:キャリアの振り返り

第1ステップは、今までの自分のキャリアレビューシートを作成することである。40~50代のビジネスパーソンは、社会人になってからこれまでのさまざまな仕事を経験してきたと思うが、一度どのような仕事の経験を積んできたのか、具体的に経験してきた仕事内容を時系列に書き起こしていく作業をする。

まずは、新入社員として就職した企業から始めてみよう。この作業は決して人に見せるものではないので、自分なりに、今までどういう仕事を体験してきたかを思い出して、時系列で箇条書きにして具体的に作成することが大切である。

実際に、このような過去の仕事を振り返るという作業は、意外に時間がかかるので、週末を3~4回使い、1回2~3時間かけて丹念に作成することをお勧めする。

作成する際のポイントは、手書きでもパソコンでも構わないが、より具体的に数字を使用して書いていくことである。そして、どのような仕事を経験したか、それによってどういう点が自分にプラスになったか、さらに自分として何を学んだかということを意識しながら作成する。加えて、その仕事に携わって成功体験のみならず失敗体験があったら、それに関しても具体的に書いておく。

おそらく1回目の作業は誰でもぎこちないと思われる。特に今まで自分の過去を振り返る作業をしたことがなかった人にとっては、最初はなかなか筆が進まないかもしれない。

まずは1回目の作業で主要な仕事経験を出し終えると、次に2回目に取り組む際には、そういえばこういうこともあったと、過去にさかのぼって追加する事項が出てくるはずだ。そうした内容を逐次追加していきながら全体を膨らませていく。

結果的に。週末を3~4回使って、1回2~3時間程度取り組めば、徐々に自分の今までのキャリアの歴史が見えてくると思う。人によっては5~6回かけてじっくりと取り組んでもらってもよい。第1ステップの「キャリアの振り返り」は、自分自身にとって人生の貴重な財産になるだろう。

[2]第2ステップ:キャリアの抽出

第2ステップは、既に作成した第1ステップのシートを見ながら、過去の仕事の中で自分として大変やりがいがあった仕事、あるいは楽しかった仕事、自分にとって思い出に残っている仕事を選択する作業となる。私はこれを「キャリアの抽出」と呼んでいる。

この作業には2~3時間かけてよいが、1回の実施で構わない。自分が好きだった仕事、得意だった仕事、専門として"売り"にできる仕事という三つの視点から仕事を自分なりに抽出することが、第2ステップの目的である。

この作業を通じて、自分が好きである、得意である、あるいは専門にしてきた仕事が見えてくる。結果的に、そうした仕事が生涯現役につながる基礎になっていく。第2ステップは、生涯現役に向けた基礎を見つけるためにも大切な作業となる。

[3]第3ステップ:自らの専門となる柱の追求

第3ステップは、自分が好きで、かつ得意であり、専門性と思える仕事という三つの視点から、自分が将来に向けて核となる仕事を固める作業である。すなわち、第2ステップで書き出した仕事をベースにして、将来的に自分が目指す方向性を固めるべく、仕事を絞り込んでいく。中でも、私は"専門性"こそ、他社でも通用する武器になると考えている。言い換えれば、「キャリア=他社でも通用する専門性」である。

第3ステップは2~3時間かけて1回で行う。第2ステップで抽出した仕事の中から、生涯現役に向けて専門性となり得る柱は何かという視点から自分なりに3~5点に絞り込む。この絞り込み作業により、自分の仕事のイメージが徐々にできてくる。

一方で。今後AI(人工知能)やRPA(Robotic Process Automationの略。ソフトウェアロボットによる業務自動化)の登場によって必要とされる仕事の質や中身が変容していき、定型的な事務作業はどんどん最新のテクノロジーに置き換わる時代が到来することは必至である。しかしながら、私は、現時点において、あまり最新のテクノロジーの存在は気にしすぎなくてよいと考える。おそらく、どんな仕事にもAIやRPAがすべて完璧にこなせるかというと、そうではない仕事要素が必ず存在するからである。

今後10~20年で、どんなにAI・RPAが進歩したとしても、必ず人が行うアナログ的な仕事の要素は残るし、逆にそこにビジネスチャンスがあると考えている。あえてAIやRPAがカバーできない要素をうまく探し出して、そこに取り組むのが、生涯現役に向けた仕事に対する基本的なスタンスになっていくと考える。

2.80歳までのキャリア開発シートの作成

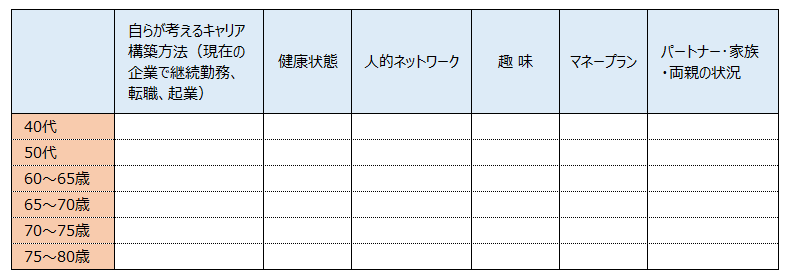

第3ステップで絞り込んだ3~5点の仕事をベースに、本稿第2回で紹介した「生涯現役に向けた80歳までの仕事計画で使用」した40代、50代、60~65歳、65~70歳、70~75歳、75~80歳の区分をここでも使用する[図表2]。

前述したように、キャリアの選択肢としては基本的に現在の企業で継続勤務、転職、起業の三つがある。これらの選択肢を前提に40~50代、60~65歳、65~70歳、70~75歳、75~80歳といった区分で漠然とで構わないので、自分なりどう生きていくかを記入していく。

ここで注意が必要なのは、前回の仕事計画は自分視点で仕事を考えていくものだったが、今回のキャリア開発シートは、生涯現役を実現するために、より実践的に詳細を検討するため、仕事だけでなく、自分以外の要素(健康、家族、マネープラン、ネットワーク等)を盛り込んでいることである[コラム参照]。

このキャリア開発シートを1回で完成させることは難しいかもしれないので、2回程度に分けて1回2~3時間かけて実施してみよう。

このキャリア開発シートの作成が、生涯現役に向けた仕事の柱を決めていくという意味で最終段階になるわけである。

このシートを作成する際には、誰もが将来は見通せないので、漠然としたものにならざるを得ないのは致し方ない。しかしながら、何らかの方向性を明らかにすることが大切であり、仮に漠然としていてもキャリア開発シートを作成することに意義がある。それを完成させることで将来に向けた自分のイメージを持つことができる。ある意味で、これからの夢や目標をイメージすることになので楽しく作成するのがポイントである。

【コラム:生涯現役達成の必須要件】

私が考える生涯現役を達成するために必要な要件が5点ある。

①健康

健康には食事および運動への配慮(気配り)が必須といえる。真の健康なくして生涯現役は語れない。定期的(年1回)に健康診断を受診して身体の状態をチェックすると同時に、適度な運動を心掛けるのは重要である。食事に関しては、健康面を配慮して食べる内容および食べる量を考えながら摂取する必要があるが、これからは男性も自分で簡単な料理を作れることが望ましい。自ら食材を選んで、自ら調理して健康管理を意識することで、運動とセットで健康増進に弾みがつく。料理ができることは男女を問わず生涯現役に向けた必須要件となっていくだろう。

②人的ネットワーク

生涯現役にとって、人との接点をいかに作り、維持していくかは重要なポイントになる。人との接点がないと、社会から隔絶してしまう。ビジネスパーソンの場合、定年退職して、その後は家にいたままでは必然的に社会との接点がなくなってしまう。そのためにも40~50代のうちから友人・知人などの人的ネットワークをつくり、維持しておく。そのためには普段から人と直接会って交流してネットワークを深めてくおくことが重要になる。また、刺激を受けたり、自分自身を軌道修正するためにも、同世代だけではなく、40~50代から20~30代の若い世代と違和感なく付き合えるようにしておくことは、これからより重要になっていくと考えられる。私自身も山梨学院大学での授業を通じて20歳前後の若者から刺激を受けている。

③趣味

生涯を通じて携わることができる趣味を40~50代で確立しておくことはとても意義あると考える。何人か集まって成り立つ趣味も大切であり、その趣味を通じて接点ができるという利点もある。一方、読書、料理、映画鑑賞など1人でできる趣味を持っておくことは、生涯現役を考えた場合に何歳になってもできるという意味で重要な意味を持つ。

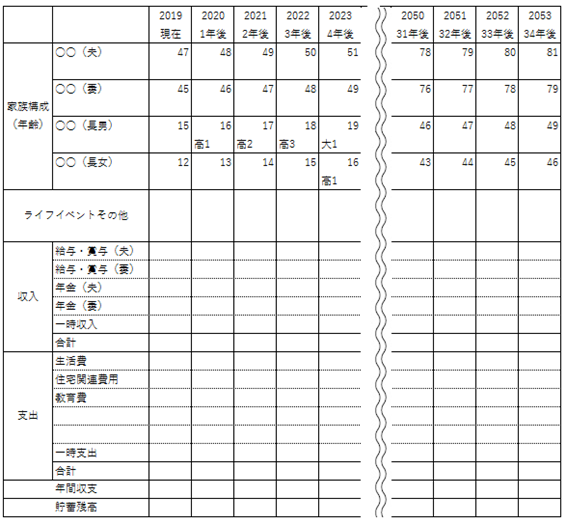

④マネープラン

生涯現役に向けて資産計画を立てておく([参考 キャッシュフロー計画]参照)。生涯現役でいるためには資産計画は避けて通れない。例えば、ローンを借りていたら、60歳までに返済する、60代以降は、なるべく借金がないように計画を立てておくことが肝要である。大切なことは、60代以降は、なるべく借金を持たないことは精神的に安定するので、無借金でいる状態は大切と考える。そういう面で、住宅ローンを含めて金融機関からの借金を持ち続けることは生涯現役のためにリスク要因になる可能性が高い。

また、下記⑤家族とも関連し、子どもの教育費、両親の介護などライフイベントも含めた長期計画を立てる上でもマネープランをしっかり立てておくことが望まれる。

⑤家族(配偶者[パートナー]、子ども、両親)

生涯現役のためには、家族の存在は精神的にも大切である。家族の存在と仕事に対する理解、さらには仕事をする上での最大の支援者であり、介護など最大の制約要因になるのが家族といえる。

いま家族の在り方は変容してきていて、生涯現役を考えた場合には、例えば現在結婚していなくても、何でも悩みを打ち明けられるパートナーでも親友でも、そうした存在は大変重要となる。

[参考] キャッシュフロー計画

3.自分の人生は自ら切り拓く気概の確立

今後は、企業に依存しない生き方がますます求められてくる。企業に忠誠を誓って、愛着を持って定年まで仕事を継続することは、それはそれで重要かつ意義深いものである。もしも企業から雇われなくなったらどう生きていくか。自分なりにどうやって稼いでいくかという生き方を現時点で真摯に考えるべきであろう。したがって、キャリア開発シートを作成する際には、企業に頼らず、依存しないで、どうやって80歳まで仕事をして稼いでいくかをじっくりと考えることが大切である。

特に、これまでずっと一つの企業に在籍していた人にとっては、「そうは言っても、企業から離れたら自分は何の仕事もできない」とか、「企業から離れたら何でも自分一人でこなさなくてはならないし、それは自分にとって負担がかかるし大変で難しい」と思われる方も多いと思う。しかしながら、21世紀に入りインターネットが普及して、いわゆる「個の時代」に入っている中で、「個の自立」というテーマが今後の生き方の大きな潮流になると私は考えている。「個の自立」というテーマには、あらゆるビジネスパーソンが真正面から向き合う必要がある。

仮に80歳まで仕事を続けようとするなら、むしろ企業に頼らないで、自分なりに仕事をすることを考えるほうが現実的かもしれない。そのほうが80歳まで現役で仕事を継続できる確率が高い。すなわち、企業におんぶに抱っこではなく、自分の人生は自分で切り拓くことの重要さを、このキャリア開発シートの作成を機会に気づくことが大切である。前述した現在勤務する企業から距離を置くという点を思い出してほしいが、将来に向けて自ら稼ぐ方法を考えることは生涯現役の実現のために不可欠である。自ら稼ぐという「個の自立」の気概を確立してほしいと思う。

4.他人に頼らない真の自立への道

「真の自立」というのは「他を頼らない」ということに尽きる。自分のキャリアを自己責任でいかに継続していくかという考え方が基本になる。

一般的に企業に勤務している方は、人事権は企業が持っており、辞令によって配置転換して所属や仕事が変わっていくのが通例である。ある意味で、自分の将来が企業任せになっているわけだ。

キャリア開発シートの作成は、いったん企業を離れて、自分自身を起点としてキャリアを見つめ直す機会になる。既に個の時代が到来している中で、自分自身が主体となって将来のキャリアを主体的に考える「個の自立」の認識の大切さを真摯に受け止めてほしい。

「他に頼らない真の自立」とは、いわば自分を中心としたキャリア開発をいかに構築するかに尽きる。特に、今後は60代以降の人生は、自分を主体として考えることがとても大切になる。そういう面では、将来もずっと企業が雇ってくれるとは限らないことを前提に考えると、「起業」は重要な選択肢になってくると思われる。

|

佐藤文男 さとう ふみお 佐藤人材・サーチ株式会社 代表取締役 1984年一橋大学法学部卒業後、日商岩井(総合商社/現在の双日)、ソロモン・ブラザーズ・アジア証券(外資系証券/現在のシティ・グループ証券)、ブリヂストン等異業種において人事(採用)業務および営業(マーケティング)を中心にキャリアを積み、1997年より人材紹介ビジネスの世界に入る。2003年10月に佐藤人材・サーチ株式会社を設立して代表取締役社長に就任。2013年4月に第10期を迎えるタイミングで約1年3カ月シンガポールにおいて人材紹介業務の研鑽を積む。2019年で人材紹介ビジネス経験は23年目に入ると同時に、2019年4月で佐藤人材・サーチ㈱は第17期を迎える。 著書は共著1冊を含めてこれまで18冊を出版。近著に『3年後、転職する人、起業する人、会社に残る人』『社長は会社を変える人間を命がけで採りなさい』『今よりいい会社に転職する賢い方法』(いずれもクロスメディア・パブリッシング刊)等がある。 本業の傍ら、2017年4月から山梨学院大学の経営学部客員教授として「実践キャリア論」の授業を実施する。 佐藤人材・サーチ㈱のホームページ www.sato-jinzai.com |