佐藤文男 さとう ふみお

佐藤人材・サーチ株式会社

代表取締役

【ポイント】

①定年を「自分が定める年」と位置づけ、もはや年金に頼らない意識を持つ

②現在勤務する企業から距離感を置いて、ある意味で"精神的に自立する"という意識改革から始める

③40~50代のビジネスパーソンであれば、60~65歳、65~70歳、70~75歳、75~80歳という区分で、自分なりにどう仕事に携わっていくかを考える仕事計画を立てる

④仕事における年齢認識改革として、80歳→60歳、70歳→50歳、60歳→40歳として、80歳までの期間を前向きに捉え直す

1.定年の定義および年金への今後の期待度

あくまでも私自身の考えだが、これから「定年」というのは、基本的に「自分が決めるもの」になると考えている。そもそも定年とは、「労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度」をいい、法的には退職に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項に当たるため、企業では就業規則に定年年齢を定めている。しかし、昨今では働く意識・価値観も多様化しており、少子高齢化により労働力人口がどんどん減少していくことか明らかになっている中では、働く意思のある高齢者に働く機会を提供していくことこそ重要な施策になってくる。そうした意味でも、一律に年齢で区切って外に出すのではなく、働けるうちは働く、引き際は自ら決めることこそ真の"定年"ではないかと考える次第である。

現在、一般的に定年は60歳で、定年後再雇用あるいは定年延長によって65歳までの雇用は確保されるものの、現実には65歳以降も元気で、まだまだ仕事ができそうな高齢者は周囲に多く見受けられる。

60歳で還暦を迎えると、魔除けや厄除けの力があると信じられていた赤色のものを贈る風習があり、今でも"赤いちゃんちゃんこ"を着るという習慣は残っている。一昔前なら60歳というと老人というイメージが強かったが、最近の60歳は若いと感じさせる人が多い。還暦といってもまだまだ仕事をしている人が多いので、今の時代は"赤いちゃんちゃんこ"を着て一つの人生の区切りをつけるには早いといえるだろう。

一方で、社会保障の面では「定年」と「年金」は密接に連動している。以前、年金は60歳から受給できる仕組みだったが、平均寿命の延びや高齢者の増加に伴い財源が厳しくなったことから、支出を抑えるために年金の支給開始年齢が原則として65歳に変更された。実際には、公平性の観点から一定の年代ごとに受給開始年齢を65歳まで1歳ずつ引き上げる移行措置(段階的引き上げ)が行われているが、厚生年金の支給開始年齢が本来の65歳に完全移行するのは男性の場合2025年度、女性は2030年度になる。

公的年金に関していえば、国の財源不足で65歳になった際に果たして年金が受給できるのか、受給できたとしてもそれで生活を賄っていけるのかという不安を持つビジネスパーソンも多いことだろう。したがって、これからの時代は、年金に頼る発想を捨てて、自分の人生は自らが切り拓く、自ら働き稼ぐという発想がますます求められるようになる。そのためにも生涯現役に向けて、定年は自分で決めるという意識改革が大切になってくる。

日本の将来および現在の国の財政状況を鑑みた場合に、生涯現役を貫くことによって年金に頼らないという意識を持つ高齢者が増えてくることは、日本全体として歓迎すべきことであると考える。

"人生100歳時代"と言われる現在、多摩大学学長でもある寺島実郎氏が、「知の再武装」で100歳人生を生き抜くと銘打って『ジェロントロジー宣言』(NHK出版新書)を2018年に出版した。今後は80歳以上生きる人は間違いなく増えてくるだろうし、もはや100歳を超えてくることも珍しいことではなくなった。今後の医療の進歩を考えれば、数十年後には男女ともに人生100年時代は当たり前になる可能性があるといえよう。

2.まずは所属組織から距離を置く意識改革

世代感覚の影響もあるが、一般的に40~50代のビジネスパーソンは、20~30代に比べて、現在勤務する企業に対しての忠誠心(ロイヤリティー)が高い人が多いが、これは大切なことだと思う。

ただ最近は、優良な大企業といえども、不祥事や内紛などで経営の屋台骨を揺るがしかねない例は枚挙にいとまがない。大企業だからといって、将来が保障される時代ではなくなったということである。

ましてや、企業が副業を解禁することも一般的になりつつある。そういう意味では、現在勤務する企業に対して忠誠心の高い40~50代のビジネスパーソンにとっては意識改革が必要な時期を迎えているといえよう。既に、かつての高度経済成長期に確立した終身雇用はいまや完全に崩壊している。忠誠心が高いことは決して悪いことではないが、これからの自分の人生を考えた場合に、現在勤務する企業で65歳を超えて雇用され続けることは現実的には難しいので、冷静な視点に立って、多少なりとも距離感を置くということは必要になってくる。

例えば、前述したように優良な大企業でも何が起こるか分からない時代だから、仮に現在勤務する企業が何かの不祥事が原因により、経営難に陥ってリストラされたり、あるいは倒産してしまったりした場合に、自分は外で食べていけるのか、外で仕事をする機会に巡り会えるのかという危機感を持つ必要がある。要は、リスクマネジメントの一環で、現在勤務する企業に何かあった場合の備えのために自衛することが重要になってくる。厳しい局面になった場合に企業が助けてくれるとは限らない。その意味でも、現在勤務する企業から少しずつ距離感を置いていくことは大切であるといえよう。

特に40~50代のビジネスパーソンの中でも、新卒からずっと一つの企業に在籍している場合には、その企業文化にどっぷり浸かってしまっているので、急に意識改革といわれても、現実にはそう簡単にはいかないと思われる。まずは、具体的に何か行動を起こすまではいかなくても、危機感を持つことが初めの一歩といえよう。

生涯現役を貫くには、すなわち死ぬまで仕事を続けていくには、ずっと一つの企業に雇ってもらうというのはあり得ないし、仮に一つの企業に勤務することができたとしても、65歳で終わりを迎えてしまう時代である。その意味でも、現在勤務する企業からの精神的自立が、40~50代のビジネスパーソンにとって必要になってくる。

どんな企業でも雇われる年限には限界があるという現実を真摯に受け止めて、その上で、仮に自らの「定年」を80歳に置くならば、65歳からの残りの15年間を、いかに生きるか、仕事を続けていくかという点に目を向けて前向きに取り組んでいくことが重要になってくるわけである。

3."自立"に向けた変革ステップ

それでは次のステップとして、仮に自らの定年を80歳に設定したら、どうやって80歳まで仕事に携わっていくか、今のうちから自らの具体的な将来の仕事計画を立てて検証を始める必要がある。

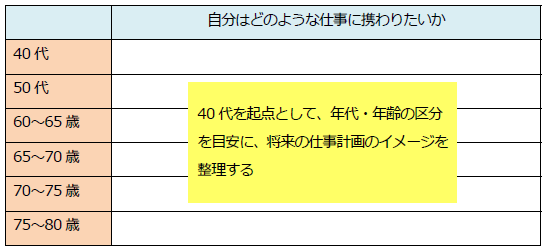

まずは、40代、50代、60~65歳、65~70歳、70~75歳、75~80歳という区分で自らの将来の仕事計画を立ててみる[図表]。特に65歳以降は現在勤務する企業で仕事を継続することは難しいわけであるから、あくまでもイメージレベルで構わない。自分はどのような仕事に携わっていたいかを考えてみることに意義がある。ビジネスにせよ、スポーツにせよ、まずは漠然とでもイメージが浮かばなければ将来の具体的な計画のステップには進めない。

なお、イメージから考える将来の仕事計画は、あくまでも個人によってさまざまで、今まで歩んできたキャリアは異なるし、生き方も違うため正解はない。

[図表]生涯現役に向けた80歳までの仕事計画

すなわち、生涯現役に向けた仕事計画の作成とは、あなた自身に課せられた現実を整理・理解した上で、自ら決めた定年に向けて、どのように仕事を構築していくかを考える作業といえる。この仕事計画が現在勤務する企業に依存しない自立した自らの変革ステップの基本になる。

さらに、仕事計画を立てると同時に、逆に40~50代のうちから、いかに将来に向けて準備をしておくべきか、現時点から5年以内の仕事の在り方を検証することも大切になってくる。いわば"生涯現役作戦"は、40~50代から既に始まっているといえよう。

4.60歳を40歳と捉える仕事における年齢認識改革

ここで、あくまでも仕事を前提とした新たな年齢に関する認識改革を提案したい。

現在の定年は一般的に60歳であるが、仮に80歳まで仕事を継続するとした場合に、仕事における新たな年齢認識として、現在の60歳を40歳と捉えるようにしたらどうだろうか、という"仕事年齢の若返り"の提案である。

したがって、現在の80歳は60歳、すなわち80歳になってようやく現状では一般的に定年を迎える60歳といった新たな概念である。

あくまでも仕事における年齢認識改革になるが、この考え方でいえば40歳が20歳という捉え方になる。今後は40歳になっても自ら決める定年が80歳であれば、仕事をする期間が残り40年もある。まだまだ将来に向けてキャリアアップを図らなければならないという問題意識を持って仕事に臨む姿勢こそが肝要といえる。現状では、40歳といえば、企業の中でもベテランとしてある程度完成した、すなわちキャリアの方向性がある程度定まっている年齢というのが一般的な捉え方だが、これからの40歳はまだまだ自分の可能性を模索して、さらなるキャリアアップを考えて前向きに研鑽を積んでいくという意識に変えていく必要がある。

すなわち、40歳が20歳と捉えれば、まだまだ頑張らないといけない世代であり、50歳を30歳と捉えると、ようやく脂がのってきた時期で、60歳が40歳というと、残り20年は前向きに頑張る必要があると思えば、80歳までの期間をより前向きに捉えやすくなると考える。年齢認識改革とは、自分を変革していくための第一歩といえるだろう。

5.80歳までの生涯現役のイメージ構築

読者の中には"生涯現役"というと、まだまだ特別な人だけの話と思っているかもしれないが、今後は少子高齢化による労働力不足も相まって"生涯現役"を前提に仕事に取り組むケースが増えてくると想定される。すなわち"生涯現役"というコンセプトが一般的になってくる。

要は、今後は健康で働く機会さえあれば、仕事を続けたいと考えるビジネスパーソンが間違いなく増えていくだろうと私は確信している。読者の方には、自ら決めた定年(例えば"80歳")あるいは生涯現役に向けて具体的な一歩をぜひとも踏み出してほしい。

|

佐藤文男 さとう ふみお 佐藤人材・サーチ株式会社 代表取締役 1984年一橋大学法学部卒業後、日商岩井(総合商社/現在の双日)、ソロモン・ブラザーズ・アジア証券(外資系証券/現在のシティ・グループ証券)、ブリヂストン等異業種において人事(採用)業務および営業(マーケティング)を中心にキャリアを積み、1997年より人材紹介ビジネスの世界に入る。2003年10月に佐藤人材・サーチ株式会社を設立して代表取締役社長に就任。2013年4月に第10期を迎えるタイミングで約1年3カ月シンガポールにおいて人材紹介業務の研鑽を積む。2019年で人材紹介ビジネス経験は23年目に入ると同時に、2019年4月で佐藤人材・サーチ㈱は第17期を迎える。 著書は共著1冊を含めてこれまで18冊を出版。近著に『3年後、転職する人、起業する人、会社に残る人』『社長は会社を変える人間を命がけで採りなさい』『今よりいい会社に転職する賢い方法』(いずれもクロスメディア・パブリッシング刊)等がある。 本業の傍ら、2017年4月から山梨学院大学の経営学部客員教授として「実践キャリア論」の授業を実施する。 佐藤人材・サーチ㈱のホームページ www.sato-jinzai.com |