代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

昨年は、働き方改革の話題を見ない日がないほど、社会の注目を集めていましたね。働き方改革においては、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の問題にとどまらず、少子高齢化、生産年齢人口の急速な減少の中で、生産性向上が強く求められています。それは量的なものだけではなく、世界で負けないイノベーションを起こす力を高めることなど、質的な向上も不可欠です。この動きは一過性のものではなく、日本の"働き方"を根本から見直し変革していくことが、企業の経営者、人事部門に求められています。

さらにこれは、企業の人材・組織戦略に本質的な影響を与えるものであり、そこでは新たな次元でのパラダイムシフトが求められていると言えるでしょう。新卒採用においても、昨年は経団連の中西宏明会長による「就活ルール廃止」発言が、日本固有の「新卒一括採用」をあらためて考え直す、政府を巻き込んでの大きな問題提起となりました。グローバル企業との人材獲得競争で足かせにしかならない「就活ルール」の是非だけでなく、各企業に自社の人材戦略そのものの再考を促す契機にもなっています。

2020年卒採用まではこれまでの経団連の指針が継続され、2021年卒採用においても政府主導による現行スケジュールの維持が決定しています。ただし、現在進行中の2020年卒採用においては、すでに前年以上の前倒し傾向が鮮明に現れるなど、実質的な「就活ルール廃止」に向けた動きが進行しており、新卒採用が大きな転換点を迎えていることは間違いありません。本欄では、今年も新卒採用における変化を皆さまにいち早くお伝えしていければと思います。本年も何とぞよろしくお願いいたします。

文系の5割、理系の3割は、すでに4社以上のインターンシップに参加

今回は、株式会社リブセンスが運営する就活クチコミサイト「就活会議」会員を対象として、HR総研が2018年11月20~30日に実施した「2020年新卒学生の就職意識調査」の結果をお伝えします。本調査の内容は、基本的な就職意識と、インターンシップを中心とした活動状況を聞いたものになります。本来であれば就職意識からご報告すべきところですが、これから本格化するウィンターインターンシップの参考にしていただけるよう、インターンシップに関する結果から先にご紹介したいと思います。

なお、「就活会議」の会員は、早期から就職活動を開始する意識の高い学生の割合が多いため、他の就職ナビ発表の調査結果のデータよりも進捗率が高めに出る傾向がありますのでご注意ください。

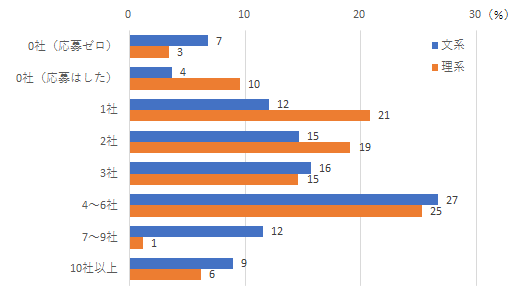

まずは、これまでにすでに参加したインターンシップの社数です[図表1]。インターンシップに応募をしていない学生の堀合は、文系で7%、理系に至っては3%と極めて少数派となっています。

[図表1]インターンシップ参加社数

資料出所:HR総研/ProFuture「2020年新卒学生の就職意識調査」(2018年11月、以下図表も同じ)

逆の見方をすれば、文系、理系ともに9割以上の学生がインターンシップに応募した経験を持っていることになり、これは次回の本稿で紹介する「すでに実施した就職活動」における「就職ナビへの登録」を済ませた学生の割合とほとんど差がありません。学生にとってインターンシップは、もはや「就職ナビへの登録」と同程度の基本的な就職活動となっていると言ってもよいでしょう。

参加社数の内訳を見てみると、最も多いのは文系・理系ともに「4~6社」で、文系で27%、理系で25%にもなります。2019年卒業予定の学生に対して、採用広報が解禁となった昨年3月に、「楽天みん就」会員を対象に実施した調査でも、「4~6社」が文系23%、理系20%で、ともに最多でした。ただし、このときの調査はサマーインターンシップよりも参加者の多いウィンターインターシップを経た後に行ったものだったので、今回の結果は、いかにインターンシップ参加学生が増えているのか、裏返せばインターンシップを実施する企業数やインターンシップの開催数が増えているかを物語っています。今回の調査では、「4~6社」「7~9社」「10社以上」を合計すると、文系では47%と5割近く、理系でも33%と3分の1を占めています。セミナー感覚でインターンシップに参加している様子がうかがえます。

インターンシップ情報源として「企業ホームページ」が躍進

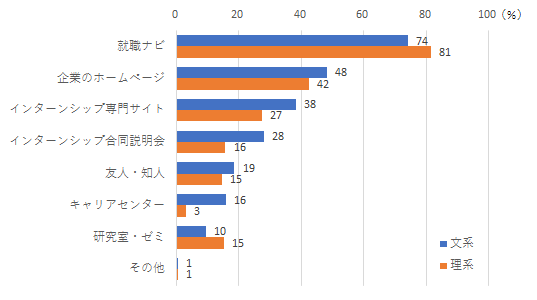

次に、インターンシップ情報をどこから入手しているのかを聞いたところ(複数回答)、文系・理系ともに「就職ナビ」がトップで、文系で74%、理系では81%と8割を超えています[図表2]。昨年3月の調査(文系76%、理系69%)と比較すると、理系における利用度の伸びが目を引きます。2位の「企業ホームページ」は、文系で48%、理系で42%と、トップの「就職ナビ」とは大きく水を開けられています。ただ、昨年3月の調査では、文系・理系ともに33%にとどまっていたため、これでも以前よりは大きく伸びていることになります。

[図表2]インターンシップ情報の入手ルート(複数回答)

「企業ホームページ」の利用度の伸びは、最初からインターンシップに参加したい目当ての企業が決まっている学生が増えていることを意味します。「就職ナビ」のオープン(翌年度に向けた「インターンシップ情報ナビ」としてのプレオープン)は6月1日との取り決めがあり、それを待てない学生が増えたとも考えられます。「企業ホームページ」でのインターンシップ情報の公開については、「就職ナビ」と違って特に日付の制約はありません。4月でも、5月でも公開することができます。今後、自社のホームページを通じて早期に情報を公開する企業が、ますます増えるのではないかと思われます。

事前選考で「適性検査」実施企業が大きく伸びる

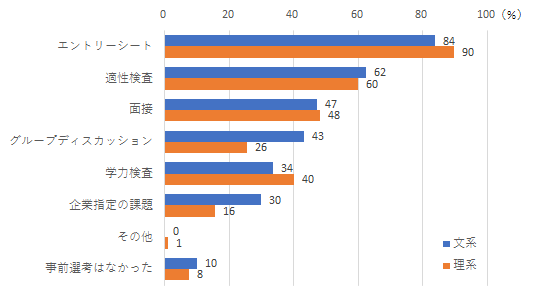

インターンシップでは、参加したい学生を上限なしで受け入れるわけにはいかず、結果的に何らかの事前選考を行うことが普通です。中には、申し込みの先着順で定員に達した時点で締め切る企業もあるようですが、多くは申込締切日を設定して、その日までに応募があった学生を対象に事前選考によって絞り込みを行います。事前選考の方法を複数選択で回答してもらったのが[図表3]です。「事前選考はなかった」と回答した学生は、文系で10%、理系で8%にとどまります。残りの9割以上の学生は、インターンシップに参加するために事前選考を受けた経験があります。

[図表3]インターンシップ参加前に受けた選考(複数回答)

最も多かったのは「エントリーシート」で、文系の84%、理系の90%が経験しています。昨年の調査でも「エントリーシート」が、文系・理系ともに82%でトップでした。注目すべきは2位の「適性検査」です。文系・理系ともに6割以上の学生が経験しています。昨年の調査でも、文系で僅差の3位、理系で2位と順位こそほぼ変わりませんが、その割合は文系37%、理系40%と4割程度だったので、今年は20ポイントも伸びていることになります。もちろんエントリーシートや他の選考方法を併用しているケースもありますが、受ける学生側にとっても、検査結果によって判定する企業側にとっても、最も負担の少ないのが、この「適性検査」でしょう。事前選考方法として、今後、さらに伸びるのではないかと考えられます。

インターンシップ参加時期にも変化が

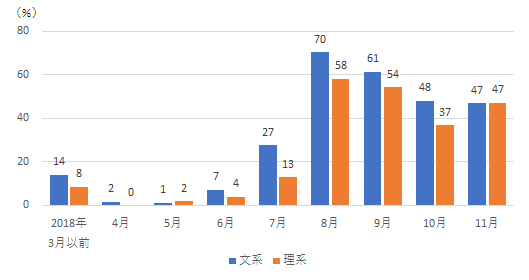

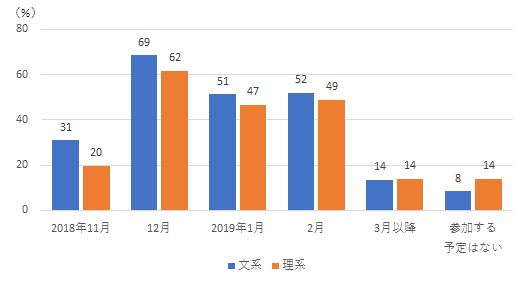

次に、インターンシップに参加した時期[図表4]と、今後参加予定のインターンシップの時期[図表5]をまとめて見てみましょう。

[図表4]インターンシップに参加した時期(複数回答)

[図表5]今後参加予定のインターンシップの時期(複数回答)

[図表4]から見ると、さすがに「6月」までに参加した学生はそれほど多くはありませんが、そもそもこの時期に実施している企業自体が少ないことによるものでしょう。6月に就職ナビがプレオープンすると、もう「7月」には文系で27%と3割近く、理系でも13%の学生が参加したと回答しています。本番のエントリーシートの締め切りを就職ナビが本格オープンする3月に設定している企業が増えているのと同様、サマーインターンシップの締め切りも年々早まる傾向にあります。昨年の場合、就職ナビがプレオープンした直後の6月上旬には締め切りを迎えるインターンシップも散見されました。

参加した時期では「8月」が最多で、文系では70%、理系でも58%に上っています。次いで多いのは「9月」(文系61%、理系54%)と、これまで同様、サマーインターンシップに当たるこの2カ月がピークとなっています。昨年3月の調査では、前半のピークの「8月」ですら文系・理系ともに5割を切っていましたが、昨年の回答者には就職活動を遅く開始した学生が含まれていることを考えると、一概には比較できません。ただ、昨年の調査で年間のピークとなった「2月」ですら、文系で57%、理系で53%であったことを考えると、今年の学生の参加率はやはり急伸していると考えてもよいでしょう。

もう一つ注目すべきは、ピークである「8月」「9月」とその他の月との開きの変化です。昨年3月の調査では、「10月」は文系で22%、理系では16%に、「11月」も文系で28%、理系でも25%と2割台に落ち込んでいましたが、今回の調査では「10月」は文系で48%、理系で37%、「11月」は文系・理系ともに47%と5割近く、さらに今後も「11月」に参加予定があるという学生が文系で31%、理系でも20%もいます[図表5]。調査時期が11月20~30日だったことを考えると、11月21~30日までの期間だけでの参加予定でこの数字というのは驚きです。

さらに驚くべきは、「12月」の参加予定です。文系で69%、理系でも62%と、6~7割の学生が「12月」に参加予定があるとしているのです。調査時点では、「1月」「2月」開催分の事前選考結果が出ていないケースも多く、逆に「1月」「2月」のほうが「12月」を下回っていますが、例年の傾向から実際には「1月」「2月」の参加率が「12月」を上回ることは確実でしょう。もはや、セミナー・会社説明会のピーク時期よりも高い参加率を記録することになるのではないかと推測されます。

サマーインターンシップから「1Day」が席巻

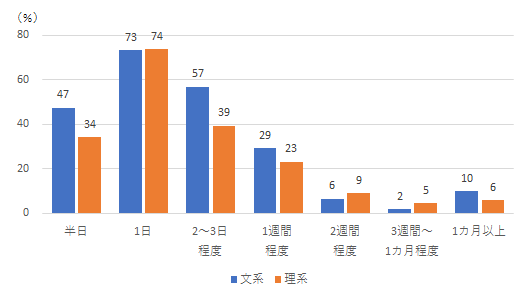

これまでに参加したインターンシップのタイプを回答してもらったところ(複数回答)、最多は「1日」タイプで、文系の73%、理系の74%が参加しています[図表6]。2位には「2~3日」タイプ(文系57%、理系39%)が入りましたが、3位の「半日」タイプ(文系47%、理系34%)も併せて考えれば、「1Day(1日・半日)」タイプのインターンシップ参加者割合(「1日」と「半日」のいずれか、または両方を選んだ合計)は、文系で84%、理系でも77%に上ります。「1Day(1日・半日)」タイプのインターンシップがいかに多かったのか、またそれに参加した学生がいかに多かったのかが分かります。

[図表6]参加したインターンシップのタイプ(複数回答)

ちなみに昨年の調査では、サマーインターンシップでの参加タイプは「1日」タイプが最多ながら、文系で59%、理系で56%、「半日」タイプは文系で22%、理系では18%にすぎませんでした。一方、昨年は「1週間程度」のインターンシップに参加した学生が文系で35%、理系でも32%と3分の1ほどいたのに対して、今回の調査では文系29%、理系では23%にとどまります。「1Day(1日・半日)」タイプへの参加者が増えたことで、相対的に「1週間程度」のインターンシップに参加した学生割合は減少する結果となっています。

なお、昨年の調査では、「2月」「3月」に参加したインターンシップのタイプは、「1日」タイプが文系で77%。理系でも72%を占めていましたが、この勢いで行くと今年は「1日」タイプの参加者がさらに増えることが予想されます。

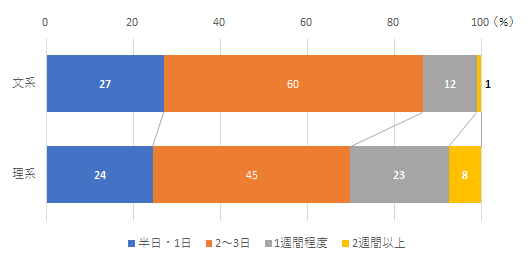

学生が望むインターンシップは「2~3日」タイプ

参加者割合では「1Day(1日・半日)」インターンシップが圧倒的ではあるものの、学生は「1Day(1日・半日)」インターンシップを望んでいるのでしょうか。「半日・1日」「2~3日」「1週間程度」「2週間以上」の4択で、望ましいインターンシップのタイプを1つだけ選択してもらったところ、意外にも「2~3日」を支持する声が最多となりました[図表7]。

[図表7]最も望ましいインターンシップのタイプ

文系では「2~3日」派が60%を占め、「半日・1日」派の27%の2倍以上となっています。理系はそこまでではないものの、「2~3日」派が45%を占め、「半日・1日」派とは20ポイント以上の開きがあります。理系の特徴としては、文系と比べて「1週間程度」「2週間以上」の期間の長いタイプを支持する声が多いことです。両方を合算した割合では、理系は3割を超えます。

以下、それぞれのタイプを選択した理由を一部紹介します。

■「半日・1日」タイプ

・研究活動と両立可能だから(青山学院大学、理系)

・研究が忙しく、学業との両立が非常に厳しいから(千葉大学、理系)

・長期で体験型のインターンよりも1日で選考を兼ねたグループワークなどがあるものが好ましい(秋田県立大学、理系)

・研究室に所属しており実験があるので長く休めないため(神戸大学、理系)

・仕事を体験しに行くのが目的ではなく、本採用に向けて情報収集をするのが目的だから(早稲田大学、文系)

・何日も会社に行ったところで分かることはそれほどないと思う。本当に行きたい会社があるなら長期間通えばいいと思うけれど、まだ決まっていないなら複数の企業を見たほうがいいと思う(東京都市大学、文系)

・企業によっては宿泊費や交通費がかかるため(同志社女子大学、文系)

・多くの企業を見たいから、あまり長いと都合が悪いと思う(立教大学、文系)

■「2~3日」タイプ

・1日では短いけれど一週間だと長い(京都大学、理系)

・5日以上予定を確保することが難しいから(名城大学、理系)

・研究室との兼ね合いと企業理解を考えるとこの程度が理想でした(東京大学、理系)

・1日だけだと深い内容まで理解できないから(名古屋大学、理系)

・より深く学べ、かつ参加しやすいから(慶應義塾大学、文系)

・社員さんと関わる機会が長く、人柄や会社の雰囲気が分かりやすい(東京外国語大学、文系)

・1日では社風などが分からないが2~3日あればしっかり学べると思うから(武庫川女子大学、文系)

・企業を深く知ることができ、人事の方から多くのフィードバックをいただける(立命館大学、文系)

■「1週間程度」タイプ

・企業説明だけでなく、仕事内容や社員の雰囲気、職場環境も分かるから(立命館大学、理系)

・実務経験を意識したら、必ず1週間の期間は必要だと思う(鹿児島大学、理系)

・サマーインターンなど、長期休暇中に複数社参加するとなると1週間程度が適当と考える(東京農工大学、理系)

・社風を把握する、社員の週間スケジュールを横目で把握できる(早稲田大学、文系)

・得ることのできる情報量も増えるし、企業側からも評価してもらえる機会が多くなる(同志社大学、文系)

・ある程度長期間出ないと、会社の雰囲気や仕事内容や自分とのマッチ具合は分からないと思う。1日だと、ただの業界・会社理解にしかつながらない(国際基督教大学、文系)

・実際に社会人として働くサイクルを味わうのにぴったりだから(大阪大学、文系)

■「2週間以上」タイプ

・企業の雰囲気を知るためにはある程度の期間が必要だから(九州大学、理系)

・企業の人たちと実際に働くことで、うわべだけでなく職場の雰囲気がつかめるから(名古屋大学、理系)

・実際の企業の仕事の様子や雰囲気を感じるためには、そのくらいの期間が必要であるから(筑波大学、理系)

・細かいことまで知ることが可能になるから(名古屋大学、理系)

・長期のインターンに参加することができたら、選考でも多少有利になりそうだから(早稲田大学、文系)

・実際の業務をしっかり体験できるから(法政大学、文系)

理系では、研究室での活動との両立を重視するタイプと、業務や社風をじっくり確認したいタイプに分かれていますね。一方の文系は、多くの企業を見たいというタイプと、選考に有利かどうかを気にするタイプなど、理系とはやや異なった視点からの理由が見られます。今冬のインターンシップではもう間に合わないかもしれませんが、今夏以降のインターンシップでは、ぜひ「2~3日」タイプのプログラムを計画してみてはいかがでしょうか。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |