代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

9月3日、経団連の中西宏明会長の定例記者会見で飛び出た「2021年春以降に入社する学生向けの採用ルールを廃止するべきだ」との発言は、その後連日、各方面で議論のネタとなっています。もともと経団連は、2020年卒までは現行の「3月1日 採用広報解禁、6月1日 採用面接解禁、10月1日 内定解禁」を維持することを表明し、2021年卒については今秋にも方向性を発表するとしていました。ただし、発表の時期は「10月1日 内定解禁」後に、経団連会員企業(ワーキンググループ)の議論を経て行われるものと考えられていましたので、今回の発言の内容はもちろんのこと、発言のタイミングも寝耳に水といったところでしょう。

「採用ルール廃止」は企業の中でも意見が分かれるところですが、すぐに異論を唱えたのは大学でした。就職活動のさらなる早期化、長期化によって学業に影響が出ることを懸念してのものですが、日本私立大学団体連合会(私大団連)においては今年6月に現行のスケジュールを維持すべきだとの意見表明をしていましたので、それを真っ向から否定する今回の発言にはさぞや驚いたことでしょう。

経団連は今年3月、榊原定征前会長の下で、東京オリンピック開催による会場問題を理由に、現行ルールの見直しの検討に着手しました。ただ、当時の方向性は「廃止」ではなく、実情に沿う形で「3月1日 採用面接解禁」へと前倒しする案が有力でした。大学、企業ともに具体的な前倒し日の議論になるものとタカをくくっていただけに、あくまでも個人的な見解とは言え、今回の中西会長の発言は大学、企業の双方にとって大きな問題提起となりました。

大手企業では「採用ルール廃止」に反対派よりも賛成派が優勢

9月6日、弊社主催で経団連加盟企業が多い大手企業の人事役員・部長職だけでの新卒採用に関する勉強会がありました。その席上で「就職ルール廃止」に対する意見を、「なにがしかのルールはあるべき」「ルールはなくていい」「分からない」の3択で聞いてみました。勉強会の冒頭で聞いた際には、

・なにがしかのルールはあるべき 9名

・ルールはなくていい 21名

・分からない 6名

――という結果でした。勉強会の中では、HR総研の各種調査データを用いて、2019年卒採用の振り返りや2020年卒採用の予測、採用活動でのAI活用の動向、さらには今回の就職ルールに関する議論を2時間ほどした後、最後にもう一度同じ質問を投げ掛けてみました。すると、

・なにがしかのルールはあるべき 1名

・ルールはなくていい 24名

・分からない 11名

――となり、「なにがしかのルールはあるべき」との意見はわずか1名に。もちろん議論の中でその方向に誘導したわけでも何でもありません。「ルールはなくていい」派の人も増えましたが、それよりも増えたのは「分からない」との立場です。もはや新卒採用だけの議論ではなく、各社の人材戦略をどうするかという根本から考えないと、安易には決められないというものです。もっともな意見だと思います。

今回の中西会長の発言は、就職ルールを単なる時期の問題として考えるのではなく、各企業がそれぞれ自社の人材戦略の根本に立ち返って考え直してみる、いい機会を与えてくれたと言えそうです。

一方の大学側は、就職ルールの決定を経団連や企業側に委ねるのではなく、大学側としてルール案を取りまとめてみる、あるいは大学ごとに独自のルールを決めてみるなどの動きをしてみてはどうでしょうか。もちろん、最終的には、経団連が大学側との調整の結果、なにがしかの目安を設けるといった、就職ルールの完全廃止からは一歩後退した形に落ち着く可能性もまだ十分ありますが…。

8割の学生がインターンシップに応募

さて、今まさにサマーインターンシップの真っ最中かと思いますので、今回はHR総研が6月末に楽天「みん就」会員を対象に実施した「2019年卒学生 就職活動動向調査」の結果から、インターンシップに関連したデータをご紹介したいと思います。

※「みん就」会員は、早期から就職活動を開始する意識の高い学生の割合が多いため、他の就職ナビ発表の調査結果のデータよりも進捗率が高めに出る傾向があります。ご注意ください。

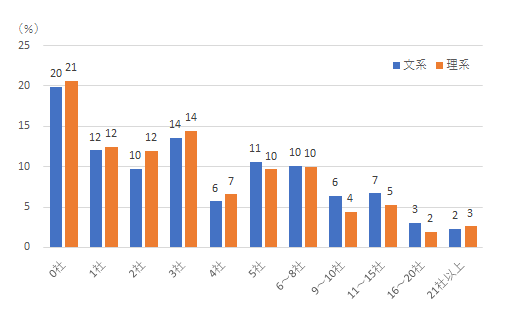

まずは、インターンシップへの応募状況を見てみましょう[図表1]。応募が「0社」の学生は、文系で20%、理系で21%、つまり残りの約8割の学生は何社かのインターンシップに応募していたことになります。応募数別に見てみると、「1社」だけという学生は、文系・理系ともに12%に過ぎず、残りの7割近い学生は複数社に応募しています。最も割合が多かったのは文系・理系ともに「3社」で、どちらも14%となっています。「11社」以上という学生が文系、理系ともに1割以上、中には「21社以上」という学生もいます。数年前までであれば、考えられない参加社数です。1Dayタイプのインターンシップが主流となり、セミナー感覚で参加している学生が増えていることがよく分かります。

[図表1]応募したインターンシップの社数

資料出所:HR総研/ProFuture「2019年卒学生 就職活動動向調査」

(2018年6月、以下図表も同じ)

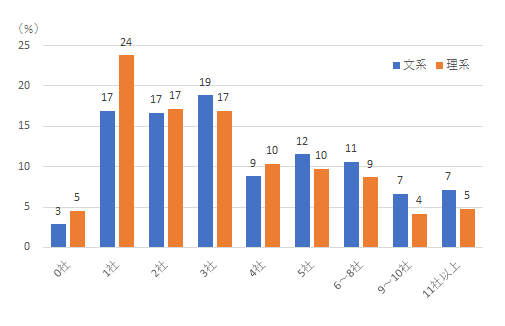

次に、実際に参加したインターンシップの社数について見てみます[図表2]。応募したものの1社にも参加できなかった学生は、文系で3%、理系で5%にとどまり、ほとんどの学生は応募したインターンシップのうちいずれかには参加ができているようです。参加できなかった学生の中には、事前選考ですべて不合格になった者もいるでしょうが、せっかく合格したものの何らかの事情で当日参加ができなかった学生も含まれます。

[図表2]参加したインターンシップの社数

参加した社数別に見ると、「2社」以上のインターンシップに参加した学生の割合は、文系で80%、理系でも72%に達します。かつては、企業はインターンシップを実施するだけでアドバンテージが得られたときもありましたが、複数のインターンシップに参加することがこれだけ当たり前になってくると、学生は当然、参加したインターンシップを比較するようになります。通常はインターンシップに参加することで業界理解や企業理解や進み、志望度向上につながることが多くなりますが、内容が陳腐で他社に見劣りするものであれば、かえって逆効果になることもあり得ます(後述)。プログラムの差別化と充実度が重要になってきます。

インターンシップで志望度が下がる例も

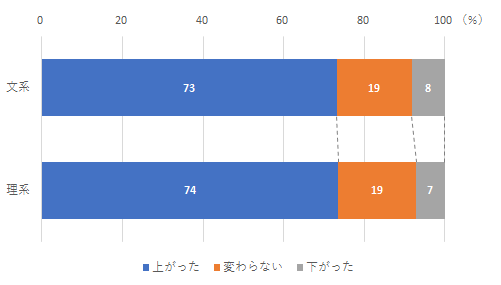

インターンシップを採用活動の一環として捉えた場合、自社を認知させるとともに、業界・企業・職種理解を深め、最終的には自社への志望度向上を狙って実施されるものです。インターンシップに参加した学生に、参加したことによる志望度の変化を聞いてみたところ、「(志望度が)上がった」と回答した学生が、文系で73%、理系で74%といずれも約4分の3に達しており、企業からすれば当初の目的をほぼ達成できているということになります[図表3]。その一方、「変わらない」とする学生が文系・理系ともに19%あり、この2割の層に対してはマイナスではないものの思ったほどの効果を上げられていないことになります。

[図表3]インターンシップ参加による志望度の変化

もっとも、当初から志望度がかなり高いところにあった場合には、さらに高めることはハードルが高いため、1回のインターンシップでどうにかなるものでもありません。今回、特に注目すべきは、「(志望度が)下がった」学生の存在です。文系で8%、理系で7%ほどあります。インターンシップのプログラムのまずさによるのであれば問題ですが、学生がそれまでイメージしていたものと違った、ということが早期のミスマッチ是正につながったのであれば、それはマイナスでなく、企業・学生の双方にとってかえってプラスだったとも言えます。その見極めをはっきりさせるためにも、プログラムには工夫を凝らし、これで志望度が下がるのであればミスマッチだったんだ、と自信を持って断言できるレベルにしたいものです。

早期選考会への誘導がトップ

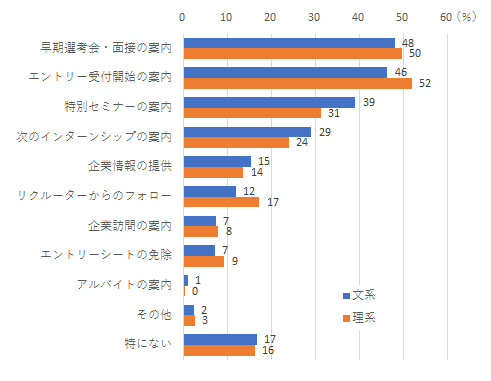

インターンシップに参加した企業から、その後にどんな連絡があったのかを聞いてみたところ、文系で最も多かったのは「早期選考会・面接の案内」の48%、次いで「エントリー受付の開始案内」が46%、「特別セミナーの案内」39%、「次のインターンシップの案内」29%と続きます[図表4]。理系では「エントリー受付の開始案内」が52%でトップ、次いで「早期選考会・面接の案内」50%、「特別セミナーの案内」31%、「次のインターンシップの案内」24%と続き、順番こそ若干異なりますが上位4項目の顔触れは共通しています。「(プレ)エントリー受付の開始案内」を除き、3月の採用広報解禁日前に次のステップへと誘導していることも多いでしょうから、インターンシップを引き金にした採用活動の前倒しが進んでいることがよく分かります。

[図表4]インターンシップ参加企業からのフォロー(複数回答)

ちなみに、「特にない」と回答した学生は、文系で17%、理系で16%にとどまります。後述する「事前選考に落選した学生へのフォロー」(後掲[図表7])とぜひ比べてみてください。

上位校ほど事前選考での落選経験あり

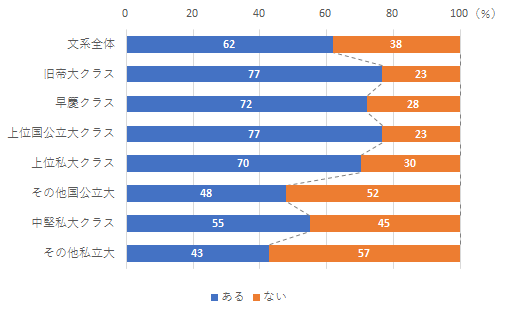

インターンシップには参加できる学生の定員があり、応募学生がそれを上回れば、選抜のために何らかの事前選考が行われることになります。1Dayタイプで収容人数の多い、あるいは開催回数が多いインターンシップの場合には、セミナーと同様に参加を申し込みの先着順としているケースもありますが、多くのインターンシップでは事前選考を課しています。大学グループ別に見た場合、上位校ほど事前選考を通過する確率が高くなり、落選する学生は少ないだろうと考えがちですが、結果はまったく逆です。例えば、文系の例で見てみると、事前選考で落選して参加できなかったインターンシップの有無を聞いてみたところ、「旧帝大クラス」や「上位国公立大クラス」で77%、「早慶クラス」で72%が「(落選経験が)ある」のに対して、「中堅私大クラス」で55%、「その他私立大」では43%にとどまります[図表5]。

[図表5]インターンシップ事前選考での落選経験

これはどういった理由からなのでしょうか。考えられる理由は主に二つ。一つは、応募先企業群の違いです。上位校学生の応募先は大手(競争率が高い)企業の割合が圧倒的に多くなるのに対して、そうでない大学グループ層は大手だけではない(競争率が低い)企業群にも応募していること。そしてもう一つは、上位校学生は複数日程タイプのインターンシップを好む割合が多いのに対して、そうでない大学グループ層は1Dayタイプのインターンシップを好む割合が多いことです(本稿4月分参照)。1Dayタイプの場合には、複数日程タイプと比べて定員が圧倒的に多かったり、開催回数も多かったりしますので、合格率は高くなりがちです。つまり、応募先企業群だけでなく、応募先のインターンシップのタイプ自体にも差があるからなのです。

事前選考に落選することで志望度が下がる学生が3~4割

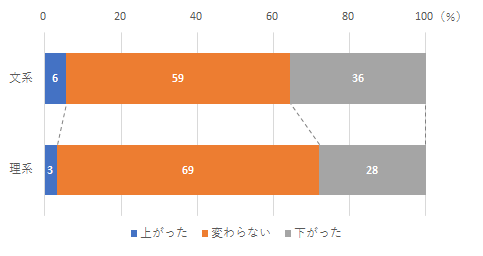

インターンシップの事前選考に落選した場合、学生の当該企業に対する志望度に変化はあるのでしょうか。落選したことでかえって「(志望度が)上がった」という学生は文系で6%、理系でも3%と極めて少数派です[図表6]。文系で59%、理系で69%と6~7割の学生は定員があることを理解し、「(志望度は)変わらない」としている一方で、文系で36%、理系で28%もの学生が「(志望度が)下がった」としている点は要注意です。

[図表6]インターンシップ事前選考で落選したことによる志望度の変化

もしかしたら落選したことよりも、落選の連絡方法に問題があったのかもしれません。本番の就職活動が始まってしまえば、当たり前のように送られてくる不合格を伝える「お祈りメール」や、結果の連絡すら来ない「サイレント」の洗礼を受けたのかもしれません。

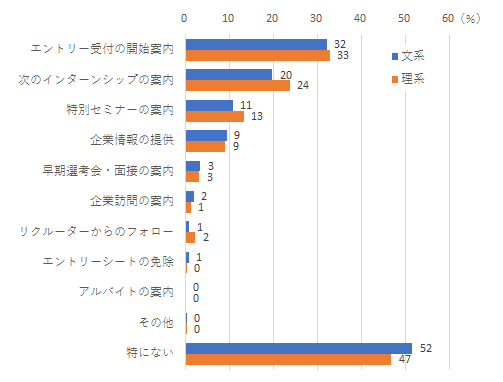

落選学生へケアのないケースが5割以上

参加した企業からのフォローについて前述しましたが、ここでは事前選考に残念ながら落選してしまった企業からどんなフォローがあったかを聞いてみた結果を取り上げてみます[図表7]。驚くべきことに「特にない」とする学生が文系で52%、理系で47%に達します。複数の企業の事前選考で落選した場合、すべての企業から「(フォローが)特にない」とする学生だけでこの割合です。1社でも「特にない」企業があったかを聞いたとしたら、この数字はさらに跳ね上がることは間違いありません。

[図表7]インターンシップ落選企業からのフォロー(複数回答)

フォローのトップは文系・理系ともに「エントリー受付の開始案内」で、それぞれ32%と33%でほとんど同じです。ただし、この割合も参加学生の場合には5割前後だったことを考えれば、はるかに少ないと言えます。参加学生の約半数には、「早期選考会・面接の案内」がされていましたが、落選した学生にはわずか3%です。インターンシップがセミナーや会社説明会の役割を果たしていることの証しでもあります。この落選学生へのフォローのなさが次の項で見るような結果を招くことになります。

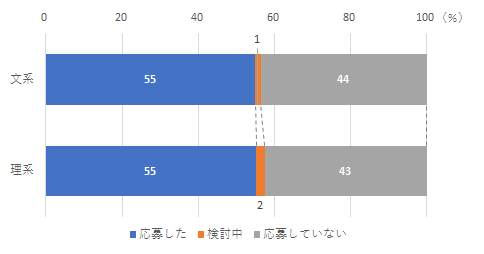

事前選考に落選した学生の4割以上は本エントリーせず

最後に、インターンシップの事前選考で落選した企業に、採用広報解禁後に正式応募(本エントリー)したかどうかを聞いてみたところ、恐るべき結果が得られました。文系44%、理系も43%の学生が応募しなかったと回答しているのです[図表8]。学生からしてみれば、「インターンシップの選考ですら落ちてしまうのに、本選考ではなおさら受かるわけがない」との思いに駆られてしまうのです。前述したように、事前選考にエントリーした後の企業の対応に幻滅した学生もいるでしょう。

[図表8]インターンシップ落選企業への正式応募

インターンシップの事前選考に落選したら、本選考で合格する可能性がゼロになる企業は、インターンシップ参加者だけを対象に採用活動を展開する外資系コンサルなど、ごく一部の企業にとどまります。つまり、インターンシップの事前選考で落選した学生の中にも、多くの企業ではターゲット学生、あるいは内定者候補になるような学生も含まれているわけです。

参加した学生のフォローばかりに意識がいきがちですが、それよりも大事なのは落選させてしまった学生のケアです。落選後のフォローもそうですが、別の角度から考えれば落選する学生を減らすことも考えるべきでしょう。一つは受け入れられる定員を増やせるプログラムにすること、もう一つはインターンシップの告知を最初から絞り込むことです。特定の大学(キャリアセンター、ゼミ・研究室)を通じての募集活動や、近年伸びているダイレクトソーシング(逆求人型サイトやリファラル採用)の活用です。つまり、やみくもに応募学生数を追い求めるのではなく、ピンポイントで学生を集める工夫をすることです。

従来の母集団形成型の採用活動が見直されてきているのと同様に、インターンシップの募集についても見直すべきです。インターンシップのプログラム内容だけでなく、募集~当日運営~開催後のフォロー(事前選考落選者含む)~選考活動をトータルにデザインすることが求められる時期に来ていると言えます。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |