代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

経団連の指針による面接選考が解禁されて早くも1カ月以上が経過し、街で見かける就活生の姿がめっきり少なくなってきている印象を受けます。7月6日に、「キャリタス就活」を運営する株式会社ディスコより発表された「7月1日時点の就職活動調査〈速報〉」によると、7月1日時点の内定率は83.2%で、6月1日の63.4%より19.8ポイント上昇し、昨年同期の79.8%を3.4 ポイント上回っているようです。同社調査で7月の内定率が8割を超えたのは、2009年卒者(2008年7月1日時点)の82.6%以来、9年ぶりとのこと。地区別に見た場合、関東地区の84.6%が最高で、中部地区82.8%、近畿地区80.7%、その他地区83.0%となっており、都市部だけでなく、地方においても学生の争奪戦が激しいことがうかがえます。

今回は、HR総研が6月21日~28日に実施した「2018年新卒採用動向調査」と、6月19日~26日に楽天「みんなの就職活動日記」会員を対象に実施した「2018年新卒就職活動動向調査」の結果から、現在の状況をご案内します。

白熱する大企業の解禁前の刷り込み合戦

3月の採用広報解禁前に、直接学生と触れ合うことのできる代表的な施策の一つがインターンシップですが、そのほかにも就職ナビ等が主催する「インターンシップ合同説明会」や「業界研究セミナー」「キャリア支援セミナー」などがあります。いずれも、解禁後の合同企業説明会であれば学生に提出を求めることができる訪問カードの記入が認められませんので、学生の個人情報を入手することはできません。それでも、業界の説明や自社の業務内容、仕事のやりがい等を学生に訴求することはできますので、就活先の一つとして自社の認知・刷り込みを行い、解禁後のプレエントリーにつなげるためのイベントと言えます。

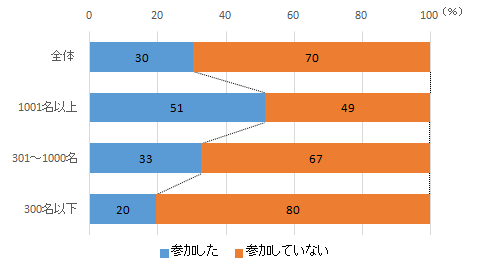

今回、これらのイベントへの参加実績を聞いたところ、大企業では過半数の51%が何がしかのイベントに参加していることが分かりました[図表1]。中堅企業では33%、中小企業では20%と、企業規模が小さくなるほど参加率は低くなります。

[図表1]3月解禁前のイベント参加の有無

資料出所:HR総研「2018年新卒採用動向調査」

(2017年6月、以下、[図表2、5、7~9]も同じ)

中堅・中小企業では、あまり早すぎるイベントに参加しても、会った学生を実際の選考活動の時期までつなぎ止めておくことができないのでは、と思う企業が多いためでしょう。大企業の中には、自社の刷り込みを狙うとともに、就職人気企業ランキング対策として参加するケースもあるようです。これらのイベント会場でも就職人気企業ランキングの投票を受け付けるともなれば、イベントで接触した参加企業を選択する学生も少なからずいるのではとの思惑からです。

プレエントリーが減少した企業が3割以上

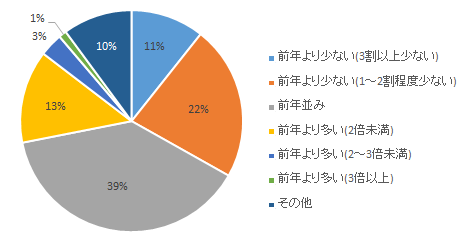

現在までのプレエントリー数を前年同期と比較してもらったところ、「前年並み」の企業が39%で最も多く、次いで「前年よりも少ない」とした企業が33%で、「前年よりも多い」とする企業の17%を倍近く上回っています[図表2]。

[図表2]プレエントリーの対前年比較

企業規模別に見ると、大企業では「前年並み」が54%で過半数を占め、「前年よりも少ない」は20%にとどまり、「前年よりも多い」の17%とそれほどの差はありません。ただし、中堅・中小企業になると、いずれも「前年よりも少ない」が36%と3分の1を超え、「前年よりも多い」(中堅企業:20%、中小企業:17%)を大きく上回ります。学生の大手志向が強まる中、企業規模による明暗がはっきり分かれる形になっています。

学生1人当たりのプレエントリー数は微減

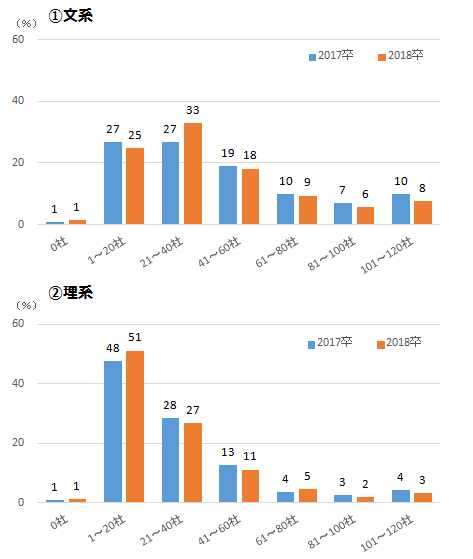

学生のプレエントリー数も確認してみましょう。文系と理系のプレエントリー数をそれぞれ前年同期調査と比較したグラフが[図表3]です。まず文系のデータを見てみると、「41社」以上にプレエントリーした学生が前年よりも軒並み減少し、その分「21~40社」が前年よりも6ポイント増加しています。全体傾向としては減少していると言えます。次に理系ですが、文系ほどの変化はないものの、こちらも「21社」以上にプレエントリーした学生が、「61~80社」を除いて前年よりも軒並み減少しており、逆に「20社以下」の学生は前年よりも3ポイント増えて5割を超えています。理系においてもプレエントリー自体を絞り込む学生が多くなっています。

[図表3]プレエントリー数の2年比較

資料出所:HR総研/楽天・みんなの就職活動日記「2018年新卒就職活動動向調査」

(2017年6月、[図表4、6]も同じ)

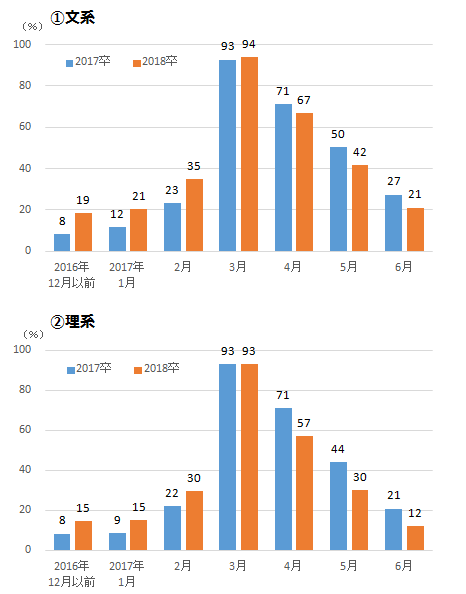

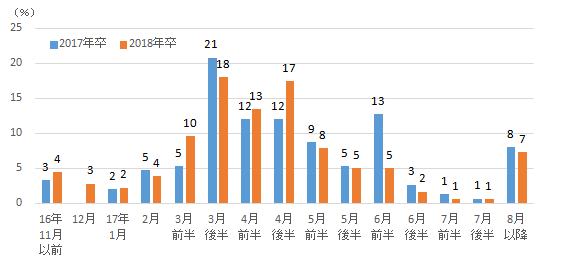

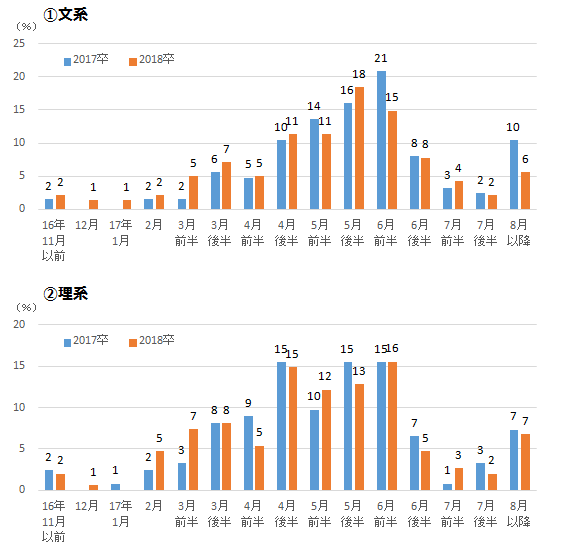

プレエントリーした時期についても見てみましょう。文系と理系に分けて、それぞれ前年同期調査と比較したグラフが[図表4]です。どちらも「3月」までは各月とも前年を上回っているのに対して、「4月」以降はいずれも前年を下回る結果となっており、プレエントリー時期の前倒し傾向が見て取れます。少なくとも就職ナビ解禁の「3月」時点でプレエントリーをしてもらえるよう、それまでに企業認知、刷り込みを行っておく必要がありそうです。後で見るように企業側の選考活動が早期化し、内定出しタイミングも早くなってきていますので、「5月」「6月」にも新たな企業にプレエントリーする学生は少数派となっています。

[図表4]プレエントリー時期の2年比較

[注]横軸の年月は2018年卒のもの。これに対応する前年の年月に2017年卒を対比して

示している(以下の「2年比較」図も同様)。

会社説明会・セミナー参加者も減少傾向

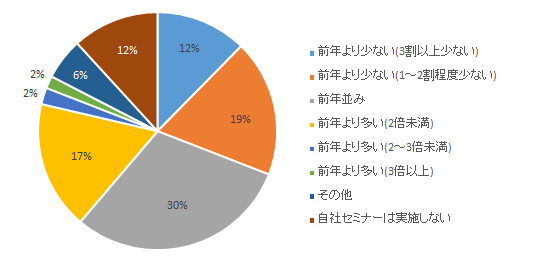

次に、自社で開催する会社説明会やセミナーへの学生の参加者数を前年データと比較してもらったのが[図表5]です。プレエントリー者数の前年比較とほぼ同じ傾向となっています。

[図表5]会社説明会への参加人数の対前年比較

例年は「前年並み」が最多となりますが、今年は「前年より少ない」が31%で僅差ではありますが「前年並み」を抜いてトップ。「前年より多い」企業は21%で、中には参加社数が3倍以上になったという例も少数ながらあります。ただし、3倍以上という例は、中堅・中小企業にしか見られず、母数となる前年の参加者数が極めて少なかった企業であろうと推測されます。

企業規模別に見た場合、企業規模が小さいほど自社開催の会社説明会を開催していない企業の割合が増えてきます。会社説明会を開催しない企業は、大企業では6%ですが、中小企業では3倍の18%にもなります(図表略)。

学生は説明会も絞り込む傾向に

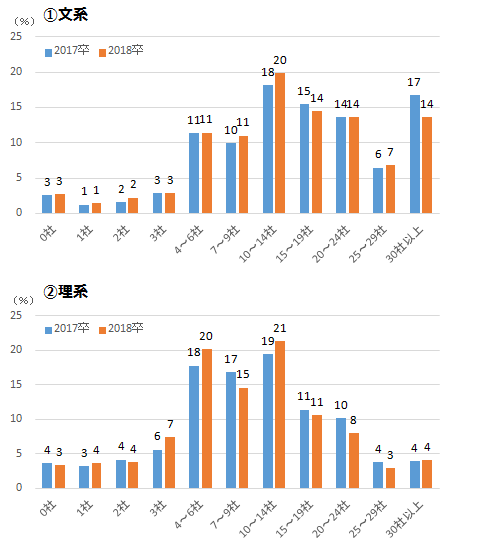

学生1人当たりの会社説明会・セミナーの参加社数を見てみましょう。文系と理系の会社説明会・セミナーの参加社数をそれぞれ前年同期調査と比較したグラフが[図表6]です。文系では、全体的な傾向は前年と大きく変わらないものの、「30社以上」の割合が減少し、「7~9社」や「10~14社」の割合が増えるなど、全体としては減少傾向にあることが分かります。理系でも、「1~3社」「4~6社」などの社数が少ない層が増加し、「15社以上」の層が軒並み減少しており、減少傾向にあります。

[図表6]会社説明会・セミナー参加社数の2年比較

ただし、単純にプレエントリー数とそっくり同じだと考えないほうがよいでしょう。企業側は、学生に対して多面的に自社を訴求するため、一方的な講演形式だけでなく、職種別ブース形式や座談会形式など、1社で趣の異なる複数のセミナーを展開するところが増えてきています。会社説明会・セミナーへの参加社数ではなく、参加回数で聞いてみたら、前年と同じかあるいはそれ以上になっている可能性もあります。1社当たりの負担が大きくなった分、結果的に社数が絞られるケースもあったものと推測されます。

6月スタートが激減した面接開始時期

次に、面接について見てみましょう。面接開始時期を前年と比較したグラフが[図表7]です。「6月前半」に面接を開始した企業は前年の13%から5%に減少し、代わりに「4月後半」が前年の12%から17%に、「3月前半」が前年の5%から10%に増加するなど、前年よりも前倒し傾向が鮮明に現れています。「6月 面接選考解禁」を順守する企業は2年目にして早くも大きく減少しています。

[図表7]面接選考開始時期(予定含む)

面接選考を実施した(実施予定の)月を複数選択で回答してもらったのが[図表8]です。「5月前半」まではすべて前年よりも増加し、代わりに「5月後半」以降はすべて前年よりも減少しています。面接開始時期だけでなく、選考期間自体の前倒しも明らかになっています。

[図表8]面接選考時期(予定含む)

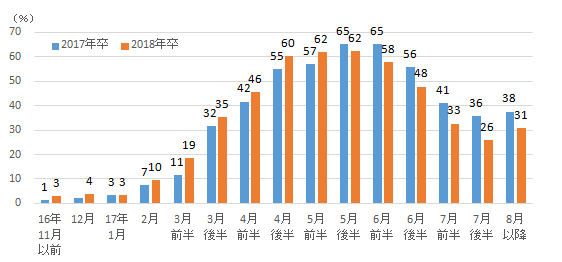

6月前半の内定出し開始は、文系と理系で異なる

最後に、内定出しの開始時期を文系と理系に分けて、それぞれ前年同期調査と比較したグラフが[図表9]です。まず文系ですが、内定出し開始時期で最も多かったのは「5月後半」(18%)です。前年トップだった「6月前半」は前年の21%から6ポインも減少して2位に。「8月以降」を予定する企業も前年の10%から4ポイントも減少し、内定出しが前倒しとなっていることを裏付けています。さらに、3月までに内定出しを開始した企業は前年の12%から18%へと6ポイントも増加しています。

[図表9]内定出し開始時期の2年比較

理系の場合には、文系と違って「推薦」制度による時期の制約を受けるとともに、大企業を中心に修士の採用が多いため、選考時期が早まる傾向があります。前年と比較すると、「2月」が2%から5%へ、「3月前半」が3%から7%へ、「5月前半」が10%から12%へと増加しています。一方、「4月前半」は9%から5%へ、「5月後半」は15%から13%へ減少しています。文系では6ポイントもの減少となった「6月前半」は、推薦応募の学生がいるため理系では減少していません。それどころか推薦応募を増やしている企業の影響もあり、1ポイントではありますが微増となっています。

次回は、内定をめぐる大学格差の現状と、インターンシップと内定の関係などを見ていきたいと思います。ご期待ください。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |