篠﨑 隆

株式会社ISIDビジネスコンサルティング

ユニットディレクター

1.はじめに

本連載では、コーポレートガバナンス・コードを契機に、リーダーシップに関わる論点を検討してきた。第1回ではコーポレートガバナンスとHRのリンクを示した。第2回ではCEO、第3回ではCEO以外の経営陣や監督を担う役員、それぞれの選任等について、手続き・内容面からのアプローチを紹介するとともに、ガバナンス・コードに求められるものおよび欧米の先進事例から、わが国の現状と課題を提示した。

最終回である今回は、前回までの議論を踏まえた上で、考え方の整理を行い、人事部門のあり方について、考察したい。

2.説明責任を果たせるアプローチ

コーポレートガバナンス・コードへの対応で求められるものは、説明責任を果たせるアプローチである。それについては、第2・3回でも見たように、選任の方針を明文化してまとめるに尽きる。手続き面は、独立社外取締役を中心とした指名委員会の設立と運営、内容面は選任基準の明確化作業が必要である。方針を策定していく基盤としては、第1回にも触れた根拠に基づくマネジメント(Evidence-Based Management)がポイントとなろう。

「手続き面」の指名委員会運営に関する重要な論点に、任期の問題がある。CEOの任期をどう考えるのか。業績に問題がない限り、本人に進退を委ねるという考え方もあろう。しかしながら、それではサクセッションプランが有効に機能するとは思えない。ある程度の任期の目安をつくり、それに沿ってサクセッションプランを策定し、リーダー育成プランと連動させていくことが必要であろう。CEO以外の経営陣の任期については、本連載第3回で示したCEOのチームという考え方に従えば基本的にはCEOに委ねられる。

では、監督を担う役員、特に独立社外取締役はどうだろうか。社外の人間であるので、業界や会社の知識を蓄積する時間を考慮すると、短期で交代しては、十分に役割を果たすことはできないだろう。一方で、あまり任期が長くなると、独立性に問題が出てくる。適切な任期は何年くらいかということになる。英国では3年任期を2期で計6年という考え方が示されており、参考になる。

わが国では、今後、独立社外取締役が増加していくことが見込まれるため、任期満了時の人的ポートフォリオの入れ替えということにも留意すべきであろう。仮に任期を基本的には6年としよう。独立社外取締役が3名任命されていた場合、その3名の任期を2年ずつずらし、一斉に交代してしまうようなことがないような工夫も必要であろう。またある独立社外取締役が退任する場合には、同じようなスペックを持つ人間を迎えるということが必要だろう。一方で、特定の金融機関からの指定席のような形になってよいのかというポイントもある。ここから、独立社外取締役にもサクセッションプランが必要なことが分かる。

「内容面」の役員・経営陣の方針の策定は、以下の手順で具体的に進めることになろう。役員をカテゴリー(CEO、CEO以外の経営陣、監督を担う役員)に分類し、それぞれに求められる役割を明確にし、役割に求められる資質を明らかにしていくことである。これらの整理により、課題も明確になり、コーポレートガバナンス報告書における開示や株主総会での質疑対策も十分であろう。前回までの議論をベースに、考え方を整理した[図表1]。

[図表1]役員・経営陣のポートフォリオ

このような役員・経営陣選任というリーダーシップ関係を担う組織、人事部門のあり方も重要な検討課題である。以下で論じていきたい。

3.人事部門のあり方

本連載の第1回で、従業員については人事部門が見ているが、役員になった途端に管轄が秘書室になる例が多いということに触れた。先般、コーポレートガバナンスとHRというテーマでアンケートを行い、CEOに送付したところ、回答は秘書、総務、IR、法務の各部門からであり、人事部門からの回答は皆無であった。「コーポレートガバナンス」だけについてであれば確かに人事部門ではないが、「コーポレートガバナンスとHR」であってもCEOが回送する宛先が人事部門でないところに、現状の問題が透けて見えるといえる。

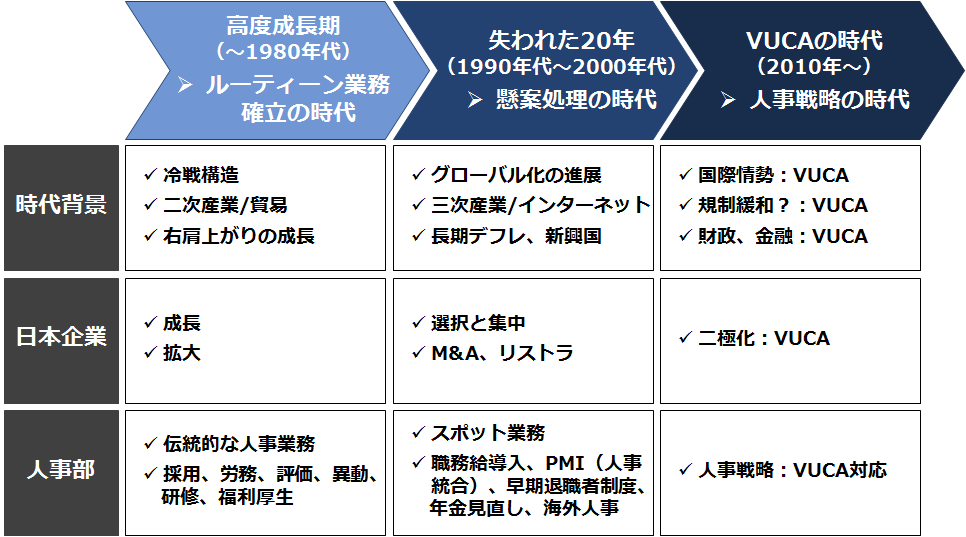

歴史的に考えれば、人事部門は、高度成長期には労務管理や組合対策が中心であり、その後の失われた20年ではリストラやMBO(Management By Objective:目標管理制度)導入等の目先の対応に忙殺されていた[図表2]。システム導入やBPO(Business Process Outsourcing:業務プロセスの外部企業への委託)により事務作業は軽減されてきているが、効率化の観点からまだまだ中途半端な感は否めない。

[図表2]時代の変化とHR部門

一方、事務作業以外の分野では、欧米に倣い最近ようやくビジネスパートナーというようなフレーズが出始めているものの、先の見えない時代といわれる「VUCAの時代」[図表3]に人事としてどう対応するかのすり合わせが経営とできているケースは非常に少ないようである。例えばM&A(企業買収)において、PMI(Post Merger Integration:買収後の統合)のステージでは、人事が最も重要なファクターの一つになるにもかかわらず、人事部門にM&Aについての情報が入るのはM&Aが対外発表されてからであり、人事部門のPMI準備が経営上、重視されていたとはいえない。

[図表3]VUCAの時代

.png)

こうした現状を改革するために、人事部門はどうしたらよいだろうか?

第一に、組織の対応としては、戦略部門として人事部門を位置づけるべきである。人事部門が人の側面から、経営戦略の一部を担っていくことを明確にすべきである。今年は、人事関係のイベントで、新しい動きとして、「経営と人事」というテーマを目にするようになった。VUCAの時代の波により、リーダーシップ分野をはじめとして、経営の人事戦略へのコミットが強く求められるようになっているといえる。従来、人事部門の中心をなしてきた給与事務等はルーチンとして欠かせない業務ではあるが、アウトソースするなり、システム化を進めるなりスリム化が必要であろう。そして人事部門の中核に、経営と連携した企画・戦略機能を設けるのである。もちろん、従来の評価制度、報酬制度、階層制度等を設計する専門的な機能は重要である。あるいは、最近いわれる、部門に寄り添うビジネスパートナーの機能も必要であろう。しかしながら、経営と人事を結ぶことができるのは戦略である。企業の経営戦略と整合性の取れた人事戦略が必要である。第2回のCEOのサクセッションプランで提示した論点、「会社の戦略とサクセッションプランの合致」は、そこから導き出されるといえよう。

サクセッションプランについては、その他に、担い手、アセスメントのタイミング、外部候補者の扱い、およびスムーズな運営という論点があった。こうした論点に対応できる社内組織はどこかということである。リーダーの選抜と育成に関わること全般であることから、人事部門が担っていくのが望ましい。経営者の強いコミットの下で、人事部門が戦略機能を強化した部門へ変貌していくことが今こそ求められている。

第二に、人材対応として、人事部門におけるスタッフのコンピテンシーの見直しである。わが国の人事部門関係者にも多大な影響力がある米国ミシガン大学ビジネススクールのウルリッチ教授が人事部門のスタッフのコンピテンシーを時代の変化に合わせて数年に一度改訂してきている。2012年のものでは、戦略、組織、変革、ITといったところがキーワードとなっている[図表4]。

[図表4]HRスタッフのコンピテンシー

.png)

時代の変化に合わせて、人事部門のスタッフも、変化していく必要がある。また、これらに加えて、人事の専門性だけでなく、他部門の経験をもったスタッフの役割も重要になってこよう。例えば財務のバックグラウンドをもったスタッフが、今後人事部門を変革していく際に果たす役割は大きいのではないか。注意すべきは、経理ではなく財務である。経理であれば、人件費を費用としてみるだけになってしまいがちである。財務として、リーダーの育成を、人に対する投資の効果というような視点を取り込んでいくことで、経営にとっても資する人事になろうし、それが説明責任を果たす人事にもなる。他にはデータサイエンスに強いスタッフも考えられる。蓄積されて活用されていないデータを科学的に分析できるようなスタッフがいれば、以下で述べるEvidence-Based Managementも進めやすくなろう。

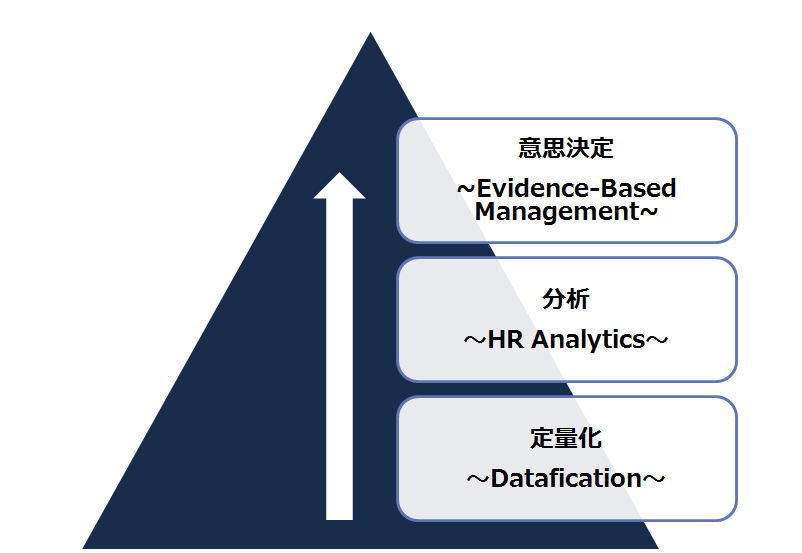

第三に、アプローチ面での対応として、定量的アプローチの導入である。人事に関しては、定性的なアプローチが主流であり、ややもすればKKD(勘、経験、度胸)で進められてきた。加えて、「好き嫌い」というのもあったかもしれない。説明責任を果たせるような意思決定の仕組みが構築されてきたとはいい難い現状がある。IT分野の発展もあり、いろいろな形でデータを入手し、分析することが以前に比較して容易になってきている現在、Evidence-Based Management(以下、EBM)を導入するタイミングが来ていると考えられる[図表5]。

[図表5]HR分野における定量的アプローチ

EBMは、人間が行うものであり、コンピューターがデータを使って自動的に意思決定するわけではない。データを活用することで、経営判断の精度を上げるということである。定量的アプローチのメリットは、意思決定に客観性を担保でき、効率性だけでなくROI(return on investment:投資対効果)等も見ることができることにある。一方でその限界は、数値化が難しかったり、データは客観的であっても解釈が主観的になってしまったりする場合に生じる。このようなメリット、限界を踏まえて、経営の意思決定に役立ち、組織やビジネスに活かされるデータを、使いやすい形で利用していくことが求められている。HR分野で利用するデータは、環境データ、企業のHR制度のデータ、社員の個人データの三つに分類できる[図表6]。環境データとは、公表されている経済指標、労働関係指標等である。将来予測等のベースになり得る。企業のHR制度のデータは、今後、分析のためのデータベースを作っていく必要がある。従業員の個人データはシステム上にあるタレントマネジメントのための社員データである。

[図表6]HR定量化におけるデータについて

.png)

4.おわりに

リーダーシップ関係について、人事部門が大きな役割を果たしていくべきであり、そのためには人事部門も改革をしていく必要があるということを論じてきた。EBMというアプローチを用いることで、リーダーシップ施策についてのROIも見えやすくなるだろう。また、人事と財務という管理部門でありながらなかなか遠い2部門をつないでいく動きも期待できる。さらに、最新のデータサイエンスや心理統計学の知見を取り込むことも可能であろう。

世の中にリーダーシップ研修は星の数ほどある。座禅を組んだり、著名人の話を聞いたり、経営のケーススタディーをやったり、バラエティーに富んでいる。しかしながら、そのROI検証については、カークパトリックの手法(※)がとられていればまだましなほうで、簡単なアンケートで終わっているケースも少なくない。

※研修効果の評価方法の一つ。評価のタイミングを、①リアクション(参加者の反応)、②ラーニング(知識・技術の習得状況)、③ビヘイビア(行動や態度の変化)、④リザルト(仕事の成果、結果)の4段階に分けて行うことを提唱している枠組み。

まずは今までのリーダー育成の理念、リーダーシップ研修がどのような考え方に基づいて行われてきたのか、どういう効果を生んできたのかをサクセッションプランの前段として、きっちり検証することからはじめるのがよいだろう。

一部の先進的な企業を除けば、理念が曖昧で経営とのすり合わせが十分にできていなかったり、研修や施策の効果をきちんと検証していなかったりということがあるだろう。また、人事に関するさまざまなデータが十分にそろっていなかったり、そろっていても活用されていなかったりという現状も浮かび上がるのではないだろうか。

本連載では、一見関係なさそうなコーポレートガバナンス、HR、そしてEBMというキーワードが現在のVUCAの世界におけるリーダーシップという観点からリンクしていることを示したつもりである。新しい時代の人事部門が、リーダーシップを担っていく上で、何らかの参考になることを願ってやまない。

篠﨑 隆 しのざき たかし

篠﨑 隆 しのざき たかし株式会社ISIDビジネスコンサルティング

ユニットディレクター

東京大学法学部卒業。ハーバード・ロー・スクール修士(LL.M)。日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)。野村證券、外資系人事コンサルティングファームを経て現職。人事の他にコーポレート・ガバナンスや内外M&A等、資本市場や経営戦略の経験も有する。現在大学院にてビジネス・データサイエンス専攻。共著に、『OECDコーポレート・ガバナンス』(明石書店)、『経営改革を進める役員マネジメント』(経営書院)など。『労政時報』本誌にも「役員報酬開示に関する改正内閣府令と実務対応」(第3774号-10.5.28)等を寄稿。

.png)