代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤です。

3月1日から就職情報会社が開催する合同企業説明会の様子が一斉にテレビに映し出され、新聞、ネットメディアが大々的に報じていました。ほとんどのメディアが異口同音で、「3月1日学生の就職活動解禁」「昨年から訪問解禁日、選考開始日が繰り下げ」「短期化する選考活動」「8月1日の選考開始を守らない企業が多数」「不安な学生」ということを盛んに言っていました。大変違和感があります。

私はNHKや新聞社の取材などで何度も強調したのは、この日程は経団連が指針として出しただけのものであり、他の企業は全く従う必要がないこと、あたかもこの指針を日本企業全体の規則のように言うことは間違いであること、だから守る・守らないという言葉がナンセンスであること、学生はこれらの言葉に惑わされずに、選考を開始している企業の情報を収集して早く活動すればよいことを話しましたが、一切出ませんでした。紋切り型のコメントのほうがマスメディアでは使いやすいのでしょう。

経団連の指針は、すべての日本企業が守るべき規則ではない

よくマスメディアは、学生が混乱している、不安を感じていると言いますが、この状況を生み出しているのは、あたかも経団連の指針をすべての日本企業が守るべき規則のように説明する当のマスメディアであることを、なぜ認識しないのでしょうか。

ある大学関係者から、2月に内定をもらった学生が「この企業はブラック企業ではないか。なぜならルールを守らないから」とその人に相談をしてきたと聞きました。

ある大学のキャリアセンターの掲示板には、その学校を訪問している企業アンケートから、「選考開始日を守りたいが、守れないと思う」という企業が9割だとする結果を発表していました。

友人が内定をもらったと聞いた学生は、「焦っている。自分も早く内定を得ないといけないと思うが、(選考ルール前の)いつまでに取ればいいのか分からなくて不安」とテレビで話していました。

予想をしていましたが、本当に混乱しています。マスメディアの罪は重いと思います。

HR総研の「2016年新卒採用動向調査」では、言うまでもなく企業の多くが8月1日以前に選考を開始します(後述)。経団連の指針も、かつての倫理憲章より縛りが大幅に緩んでいます。この勢いでいくと、超大手企業以外の企業はどんどん選考を進め、超大手企業の選考ピークは6~7月となり、8月1日は「踏み絵の日」(この日に選考会場に来れば内々定を出す)になるでしょう。

昨年からの長期に及ぶインターンシップから始まり、8月にならないと落ち着かない就職活動は、短期化どころか長期化であり、政府が学業圧迫回避のために採用時期の繰り下げを要請したことと真逆の結果になっています。このことも私は早くから指摘していましたが、残念ながらその通りになりそうです。

大学、学生、親にアドバイスを求められることがよくありますが、私が言うことは「自分の大学をターゲットにしている企業中心に活動し、選考しているなら早く受けて、納得がいったらすぐにでも就職活動をやめて何ら問題がない」ということです。ずるずると長く就職活動を続ける学生を見ていると、本当に胸が痛みます。

さて、前回までに続き、「2016年新卒採用動向調査」の結果を基に、各企業の動きを見ていきたいと思います。今回は、セミナーや面接、内定等の採用スケジュールについてです。

自社セミナー・説明会は解禁と同時にほぼ開催ピークに

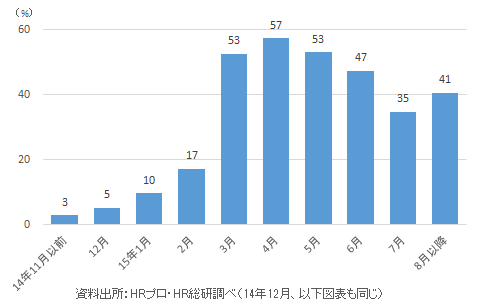

2016年新卒採用にて、自社セミナーを開催する予定の月を聞いたところ(複数回答)、全体での最多回答は「2015年4月」の57%、次に「2015年3月」「2015年5月」がともに53%となりました[図表1]。3月1日の採用広報解禁とともに、いきなり自社セミナーの開催がほぼピークに並ぶこととなります。

[図表1]自社セミナーの開催月(複数回答)

前年の12月解禁では、解禁月は、就職ナビからのプレエントリー、学内企業セミナー、合同企業セミナー等による母集団形成期と捉えられており、12月に自社セミナーを開催する企業は全体で18%、大手企業だけで見ても26%にしか過ぎませんでした。自社セミナーの開催は、後期試験が終了した2月から本格化したものです。面接選考解禁の2カ月前です。倫理憲章から指針に変わったことで、採用広報期間はこれまでの4カ月から5カ月に延びていますから、母集団形成期間には少し余裕ができたはずです。にもかかわらず今年は、就職ナビオープンと同時に、学内・合同企業セミナーだけでなく、自社セミナーの開催と、企業は今までにない慌ただしい日々を送ることになりそうです。

なお、1月のこの項で報告したように、インターンシップのピークは2月となっており、インターンシップとセミナーの開催合計数は、2月と3月ではほぼ等しくなっています。2月のインターンシップには、名称こそインターンシップと銘打ちながらも、実質的にはセミナーに近いものも多かったようですね。

メーカー・非メーカーで異なるセミナー開催時期

面接(選考)開始時期はどうなりそうでしょうか。メーカーと非メーカーに分けて、傾向を見てみたいと思います。

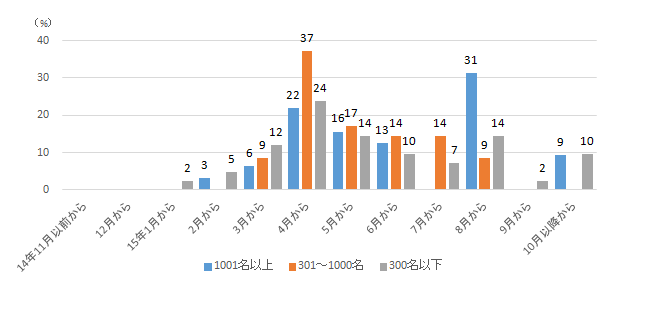

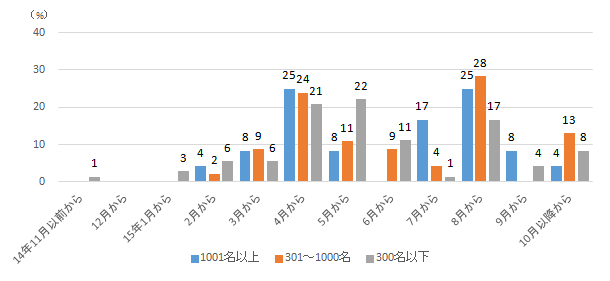

まず、メーカーについてです。大手企業では、最多回答こそ「8月から」(31%)ではあるものの、「4月から」と回答する企業も22%あり、2015年7月以前に開始すると回答している企業は合計すると6割近くとなっています[図表2]。中堅企業では、面接開始を「4月から」(37%)とする企業が最多で、「8月から」以降との回答率はわずか9%にとどまっています。これに対して中小企業では、「8月から」以降とする企業が26%と、4社に1社の割合になっています。

[図表2]面接の開始時期(メーカー)

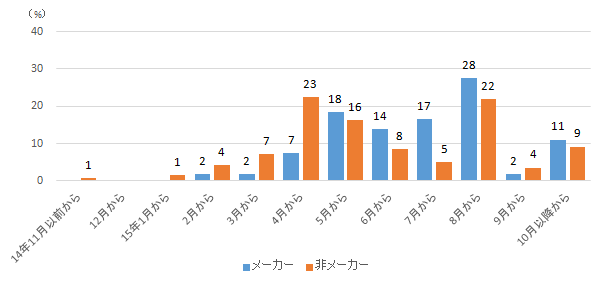

次に非メーカーを見てみましょう。大手企業では、「3月から」が29%で最多回答、次いで「6月から」が25%となりました。「8月」以前に選考を開始する予定の企業は実に83%に上り、「8月から」以降に選考を開始する企業は2割もありません[図表3]。大手企業といえども、メーカーと非メーカーでは採用活動の考え方がまるで異なります。中堅企業では、「3月から」(28%)、「4月から」(26%)が面接開始のピークとなっており、中小企業も面接開始のピークは「3月から」(22%)、「4月から」(28%)となっています。

[図表3]面接の開始時期(非メーカー)

早期に選考開始するもじっくり時間をかけるメーカー大手

次に内々定出しの開始時期を聞いたところ、メーカーの最多回答は「8月から」(28%)、次いで「5月から」(18%)、「7月から」(17%)となりましたが、非メーカーでは、「4月から」(23%)が最多で「5月から」(16%)、「6月から」(8%)、「7月から」(5%)と減り続け、「8月から」(22%)に2回目の山が来ています[図表4]。それぞれ内々定出しの開始時期は、選考開始時期と連動していることが分かります。

[図表4]内々定出しの開始時期

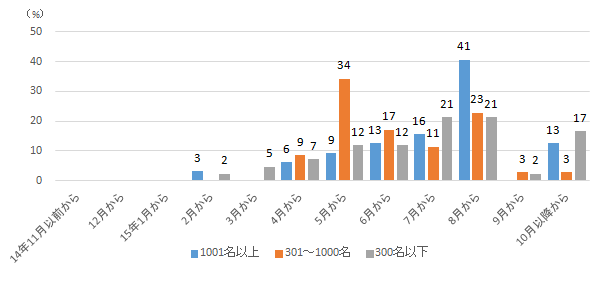

メーカーを企業規模別に見ると、「4月から」に面接開始のピークを迎える中堅企業においては、内々定を出し始めるピークは1カ月後の「5月から」で34%を占めます[図表5]。選考開始のピークが「8月から」である大手企業では、内々定を出し始めるピークも「8月から」(41%)となっています。しかし、面接開始は「4月から」と回答した企業は22%であったにも関わらず、「4月」「5月」に内々定出しをすると回答している企業は15%にとどまっていることから、4月に選考はスタートするものの、内々定出しまでにはじっくり時間をかける企業が少なくないことが伺えます。

[図表5]内々定出しの開始時期(メーカー)

非メーカーにおいては、大手企業で内々定開始時期の最多は「4月から」と「8月から」で、ともに25%を占めています[図表6]。3分の1以上の37%の企業が4月までに内々定を出し始めると回答しています。中堅企業では「8月から」26%、「4月から」24%と、8月が若干上回っていますが、中小企業では「4月から」21%、「5月から」22%と、8月を待たずして内々定出しを予定している企業が多くなっています。

[図表6]内々定出しの開始時期(非メーカー)

内定式分散により、「踏み絵の日」が消滅

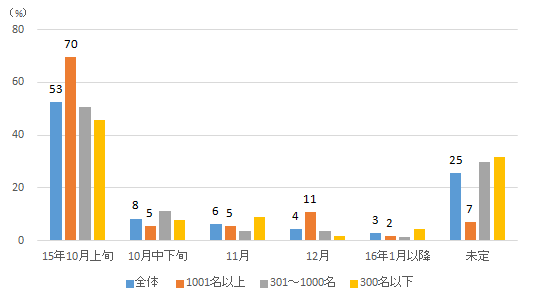

最後に、内定式の開催予定時期を聞いたところ、「10月上旬」と回答した企業がもちろん最多ではあるものの、全体の53%にとどまりました[図表7]。逆に言えば、半数近い企業が「10月中旬以降」に開催、あるいは「(日程を)決めかねている」ということになります。

大手企業だけで見ても、「10月上旬」と回答した企業は70%にとどまり、「10月中旬以降」が23%、「未定」が7%となっています。「10月中旬以降」とする企業の中でも「12月上旬」とする企業が9%と多くなっています。中堅・中小企業では、「未定」とする企業が3割程度あり(中堅企業30%、中小企業32%)、新スケジュールの下、採用活動の長期化によって内定式を先送りにするケースが多くなりそうです。

[図表7]内定式の開催予定時期

これまでは多くの企業の内定式が「10月1日」に集中したため、重複内定を保有する学生もこの日までには最終決断をする必要があったわけですが、内定式が分散した場合、他社の内定を保持したまま内定式に参加するケースは発生すると考えられます。「内定式に参加した学生はもう大丈夫」と安心はできない年になりそうです。

就職活動が長期化して学生がかわいそうだとの報道が目立ちますが、裏返せばそれだけ多くの応募機会があるとも言えます。これまでよりも就職活動期間が長期化する学生も増えるでしょうが、それよりも採用活動期間が長期化する企業の割合のほうが増えるものと思われます。景気回復感から企業の採用意欲は前年よりもさらに高まる中、弱者はもはや学生ではなく、実は企業であると言えるのではないでしょうか。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役/HR総研 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ株式会社)。 http://www.hrpro.co.jp/