代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤です。

新年明けましておめでとうございます。

安倍首相が年頭の記者会見で、今国会は「改革断行国会」だと発言しました。日本経済の再生をより確かなものにするために、改革を断行するという決意表明です。個々の内容の是非はともかくとして、現状のままでは日本は衰退する、という危機感をもって変わろうとする意志は、賞賛に値すると思います。

その改革にはもちろん雇用に関わるものが多く含まれます。企業の人事部門としてはもちろん待ちの姿勢ではなく、先手を打って自ら変わっていかなければなりません。そこには唯一絶対の解などなく、自社に合った方法で改革を推進しなければならないでしょう。そして、その人事改革は、経営戦略と一体のものでなければなりません。

わが社もゼロベースで自社の事業を見直し、そうした企業の動きに役立つ情報、サービスを提供できる圧倒的なナンバーワン企業に変革していく所存です。

2016年新卒採用からの新スケジュールに対して、半数以上が「反対」

さて今回は、採用担当者を対象として昨年末に実施した「2016年新卒採用動向調査」の結果を基に、各企業の動きを見ていきたいと思います。

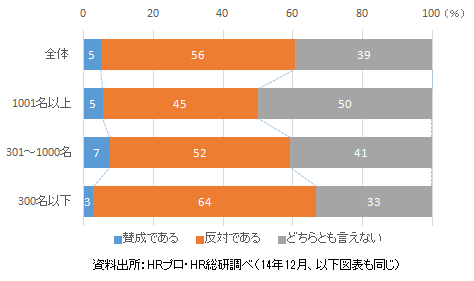

まず、インターンシップや学内イベントなどを通じて、実質的には採用活動がスタートしている2016年新卒採用戦線ですが、今回からの「新スケジュール」について今一度企業の意見を聞いてみました[図表1]。「賛成である」とする企業は全体で5%しかなく、過半数の56%の企業は「反対である」としています。

[図表1]2016年新卒採用からの新スケジュールに対する意見

企業規模別に見ると、「反対である」とする企業は規模が小さくなるにつれて多くなっています。大企業で「反対である」とする企業は45%と半分以下なのに対して、中堅企業では52%と過半数となり、中小企業では64%と3分の2近くに上っています。景気回復ムードにより学生の大手企業志向はますます強くなる中で、今回のスケジュール変更は中小企業の採用活動をさらに厳しくする変更だととらえられているようです。

以下、それぞれの理由を見てみましょう。

■賛成である

- もともと10月開始でも12月開始でも翌年12月まで活動している。3月スタートでも12月終了は変わらない予想。むしろ短期化で、労力削減期待(フードサービス、501~1000名)

- 旧スケジュールは、人事の採用活動スケジュールが長期化し、他の業務にも影響し困っていたため(建設・設備・プラント、301~500名)

- 前倒しでは長期化が助長されてしまうが、後ろ倒しであれば卒業という締め日があるため、最長でも3月~翌年3月までの13カ月となる。現状の12月~翌々年3月の最長16カ月よりかは短期化が望める(商社、301~500名)

- 12月スタートでは、中小企業は、1年間採用活動を続けることになってしまう(情報処理・ソフトウェア、301~500名)

- 年明け、1月、2月に余裕があることで、専門学校対応ができる(情報処理・ソフトウェア、301~500名)

- 学業がおろそかになっているため学生の学力低下が感じられる(輸送機器・自動車、101~300名)

■反対である

- 就職先の決定が先延ばしになることで、学生が勉学(研究)に集中できない(輸送機器・自動車、5001名以上)

- 各大学やイベントが2014年下期から順次開催されており、実質、採用活動の長期化につながっているのが実態である。改訂趣旨が反映されていないと思われる(運輸・倉庫・輸送、5001名以上)

- 8月からの選考開始となると理系学生の卒業研究活動に大きな支障が出る。懇意にしている大学の教授の方々もほぼ全員の方が反対されている(建設・設備・プラント、1001~5000名)

- 学生にとって時間に余裕のある春休みに参加可能な会社説明会が減ることになり、企業研究という観点からすれば、マイナスであるため(建設・設備・プラント、1001~5000名)

- 3月に広報開始とすることにより、4月の新入社員の入社受け入れなどのイベントと重複し、企業側の負担が増えること、学生にとっても4月の履修登録などの時期に重複してしまい、負担が増えることを考えると、適切な時期ではないと思われるため(通信、1001~5000名)

- 告知と選考の解禁日を遅らせても、学生の大手志向は前年以上に強まっているので、中堅企業にとっては採用活動期間が長期化するため(通信、1001~5000名)

- 採用期間を短縮しているはずが、インターンなどで実質変わらない、もしくは長期化することが懸念されるため(情報処理・ソフトウェア、501~1000名)

- 大企業優位になる可能性が高い(建築・土木・設計、501~1000名)

- 理工系の場合は卒業研究への着手が遅くなり、逆に最も成長する機会を阻害している(情報処理・ソフトウェア、301~500名)

- 短期化により学生の就業意識が育たない状態での活動になりそう(印刷、101~300名)

■どちらとも言えない

- 現在の就職活動の内容では、学生にとってはどのようなスケジュールでやろうとも学業にある程度の支障が出てくるのは間違いないだろう(商社、1001~5000名)

- 実際は何も変わらない。表向きのルールが変わっただけで、早期に学生を囲い込む動きに変化はなく、実態は変わっていない(建築・土木・設計1001~5000名)

- 学業優先は良いことだと思うが、その分就業観の醸成が不十分にある心配があるため(百貨店・ストア・専門店、501~1000名)

- 期間短縮により人材のマッチングが困難になる一方で、面接のダブルブッキング等により従来では応募してくれないような人材ともめぐりあえる機会も増えると期待している(医薬品、501~1000名)

- 企業の圧倒的多数は、経団連とは関係のない企業と思われるので、水面下ではどう動くのか、予測できないため(百貨店・ストア・専門店、301~500名)

- 目的は良いが、抜け道(インターンシップの採用活動への利用)を行っている会社があるため(電子、101~300名)

6割以上の企業は採用活動を年内にスタート

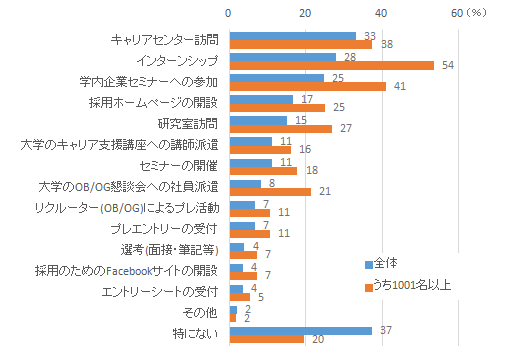

2016年新卒採用に向けて、2014年内にすでに実施している施策があるかを聞いたところ、「特にない」と回答した企業は37%しかなく、残り63%の企業は何らかの活動をスタートしていることになります[図表2]。もちろん採用広報解禁が12月1日だった前年までと比較すれば、採用のための活動をスタートさせている企業の割合は大きく減ってはいますが、新スケジュールでの採用広報解禁が3月であることを考えれば、企業の動き出しは極めて早いと言わざるを得ません。

すでに実施している施策内容を見てみましょう。「キャリアセンター訪問」33%、「インターンシップ」28%、「学内企業セミナー」25%などは、4分の1以上の企業が実施済みと回答しています。実施した割合は大企業ほど高く、「インターンシップ」54%、「学内企業セミナーへの参加」41%、「キャリアセンター訪問」38%となっています。全体では17%にとどまった「採用ホームページの開設」も、大企業では25%に上ります。

[図表2]2016年新卒採用に向けて、2014年内にすでに実施している施策(複数回答)

増加する「短期インターンシップ」

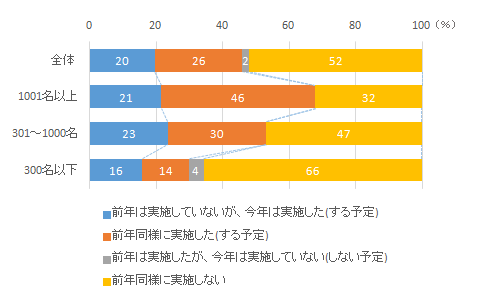

2016年新卒採用に向けてインターンシップを実施したか(する予定か)を聞いたところ、「インターンシップを実施した(する予定)」と回答する企業の合計は46%となりました[図表3]。半数には至らないものの、「前年は実施していないが今年は実施した(する予定)」と回答した企業は20%を占め、新スケジュールへの対応としてインターンシップの必要性が増していることが伺えます。一方、「前年は実施したが今年は実施していない(しない予定)」という回答は2%にとどまります。

[図表3]2016年新卒採用に向けたインターンシップ実施(予定)の有無

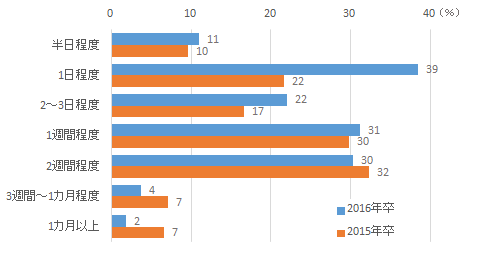

インターンシップの開催タイプでは、「2週間」以上のインターンシップの比率が減少する中、「半日」~「1週間」のインターンシップへの回答率はすべて上昇しています[図表4]。特に「1日」は、前年の22%から39%へと倍増に近い伸びを見せています。いわゆる1Dayインターンシップです。

[図表4]インターンシップの開催タイプ(複数回答)

「採用選考に関する指針」では、「就業体験としてのインターンシップの在り方」として「学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的とすることに鑑み、当該プログラムは、5日間以上の期間をもって実施され、学生を企業の職場に受け入れるものとする」と記載されているものの、実際にはこの定義に当てはまらない開催形式が大きく増加しています。早期にできるだけ多くの学生を受け入れようとするのであれば、1Dayインターンシップが手っ取り早いということなのでしょう。

インターンシップの開催ピークは「2015年2月」

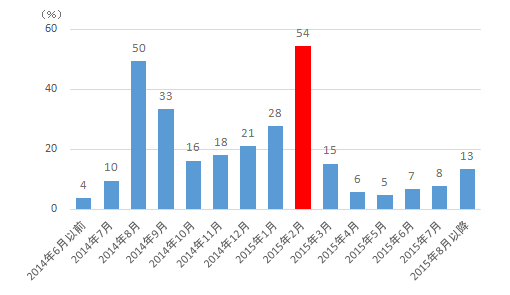

インターンシップ実施月(予定含む)で最も回答が多かったのは、サマーインターンシップが開催された「2014年8月」(50%)ではなく、「2015年2月」の54%でした[図表5]。すでに夏・秋のインターンシップ開催の増加が話題になっていましたが、「2015年2月」にはより一層の開催数が見込まれることが明らかとなりました。3月1日の採用広報解禁前に駆け込み開催を狙ったものと思われます。

[図表5]インターンシップの実施月(予定含む・複数回答)

サマーインターンシップを開催するためには相当早くから準備が必要となりますが、初めてインターンシップを開催する企業からすると、これまで会社説明会やセミナーを開催していた「2月」というタイミングでの開催には違和感がないとも言えます。内容も職場体験を伴う本来のインターンシップではなく、セミナーやワークショップ形式の1Dayインターンシップが主流となっており、昨年までのセミナー・説明会の名称が変わっただけに近いのではないかと推測されます。採用広報の解禁日である3月1日を待たずして、早くも2月には採用広報活動のピークを迎える様相を呈しています。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役/HR総研 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ株式会社)。 http://www.hrpro.co.jp/