永禮弘之 株式会社エレクセ・パートナーズ代表取締役 クライアントパートナー

ASTDジャパン 理事

長尾朋子 株式会社エレクセ・パートナーズ クライアントパートナー

本連載では、ASTD(American Society for Training and Development、米国人材開発機構)[注1]主催の人材開発分野最大級の国際会議ASTD ICE(ASTD国際会議:ASTD International Conference & Exposition)で発信された最新トレンドを紹介する。

第3回は、米国拠点のグローバル企業ネットワークi4cp(Institute for Corporate Productivity)、世界有数の国際教育研修機関AMA(American Management Association)らが共同で行った年次調査[注2]の結果から、グローバルリーダーシップ開発の現状を捉えよう。

[注1]ASTDは世界最大級の人材開発・組織開発に関する非営利団体であり、設立は1944年。米国ヴァージニア州アレキサンドリアに本部を置き、世界120カ国以上に約4万人の会員を持つ。2014年のASTD ICEはワシントンD.C.で開催され、1万人近くの参加者が人材開発・組織開発における第一線の理論や手法、事例を学んだ。

[注2]Institute for Corporate Productivity「Global Leadership Development: The Fifth Annual Study of Challenges and Opportunities」、2014年

◆グローバルリーダー育成は取り組み途上

世界中の企業が自国以外の市場を求め、グローバル事業展開を拡大している。また、海外に拠点がない企業でも、国外の顧客や販売会社、サプライヤー、提携企業と関わる機会が増えている。もちろん日本企業も例外ではない。2011年の経団連の調査[注3]では、"グローバル人材の育成・活用"を企業のトップ・マネジメントの9割が重視し、他の調査[注4]でも、海外売上高比率の高さに関係なく7割以上の企業が「グローバル化を推進する人材の確保・育成」を課題と捉えている。

一方、グローバルリーダー育成は進んでいるとは言い難い。2011年の産業能率大学総合研究所の調査によると、「グローバルリーダー育成がうまく進んでいない」と答えた企業は8割近くに上っている。全体の3割が日本人候補者対象にグローバルリーダー育成を実施しているが、5割弱の企業は実施検討中の段階だ。

[注3]日本経済団体連合会「2011年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」、2011年(有効回答社数551社)

[注4]経済同友会「企業経営に関するアンケート調査」、2010年(有効回答社数391社)

グローバルリーダー育成は、いまや世界共通の課題だ。第2回で取り上げたカンファレンス・ボード(全米産業審議会)によるリーダーシップ開発のグローバル実態調査でも、国や文化をまたがるリーダーシップ発揮のスキルは、最も開発が重視される反面、最もスキル不足と指摘されている。

ASTD ICEでは、2012年からセッションの主要テーマに「グローバル人材開発」が組み込まれたが、それ以前から毎年発表されているのが、今回紹介するi4cp・AMAほかによる調査だ。2010年から継続して年1回、世界約50カ国・1000社超を対象に大規模調査を行い、企業における「グローバルリーダーシップ開発プログラム」の開発・実施の現状を考察している。グローバルの実態を反映した信頼性の高い人材育成のトレンドを示すものとして、毎年多くの参加者の注目を集める。

この調査の特色は、回答企業の中から「高業績企業」と「低業績企業」を抽出し、その回答を比較して、プログラムと企業業績の関係性を探るところにある。「高業績企業」と「低業績企業」は、企業業績を測る総合指標MPI(Market Performance Index:「売り上げの伸び」「市場シェア」「顧客満足度」「収益性」から成る業績指数)で分類される。これまでの分析で、プログラムの有無および実施頻度と企業業績との相関関係から、「高業績企業は、グローバルリーダーシップ開発プログラムを実践する傾向が非常に高い」と結論づけられた[注5]。2013年調査以降は、プログラムの効果性と企業業績との関係性も分析の切り口となった。

[注5]American Management Association「Developing Successful Global Leaders: The Third Annual Study of Challenges and Opportunities」、2012年

本稿では、2014年の第5回調査[注2]を中心に、グローバルリーダーシップ開発プログラムの効果、内容について特筆すべきトピックを、以前の調査結果も振り返りながら紹介していく。

◆プログラム実施企業はやっと4割に

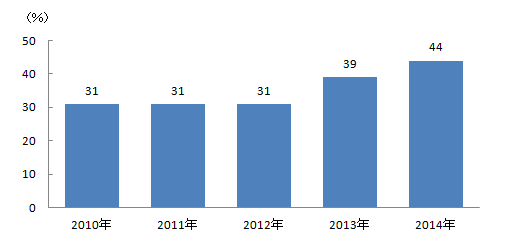

2014年調査では、回答企業1030社[注6]のうち、グローバルリーダーシップ開発プログラムを実施している企業は全体の44%であり、2010年の31%から着実に伸びている[図表1]。

[図表1]グローバルリーダーシップ開発プログラムの実施企業割合の推移

[注6]Institute for Corporate Productivity、AMA、Training magazine誌の会員を対象に調査を実施。

組織のグローバル展開が進むにつれ、体系的なプログラムの実施が重視されている。今回の調査では、従業員1000人以上の大企業642社の6割がグローバルリーダーシップ開発プログラムの実施が重要だと答えた。高業績企業に限ればその割合は7割、グローバル企業では8割弱に上る。それでも、実施企業の割合は全体の半数にも達しないのが現状だ。

◆プログラムの効果が落ち込んでいる

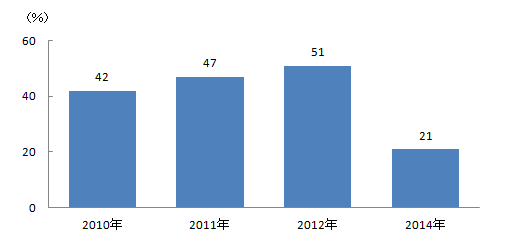

グローバルリーダーシップ開発プログラムの重要性の認識が高まる一方、プログラムの効果には厳しい評価が下された。自社のプログラムが「非常に効果的」「総じて効果的」と答えた企業の割合は、年々増加していたはずが、2014年は21%に落ち込んだ。

[図表2]自社のグローバルリーダーシップ開発プログラムが効果的だと考える企業[注7]割合の推移

[注7]自社でグローバルリーダーシップ開発プログラムを実施している企業が対象。2014年は従業員1000人以上の大企業642社の回答結果による。なお、2013年調査では同項目に関する記載が見当たらなかった。

回答企業のうち、高業績企業でさえプログラムの効果に対する評価は高くない。調査では、高業績企業は低業績企業に比べ、自社のグローバルリーダーのスキル・能力に対する評価が4倍高かったが、自社プログラムが効果的と回答した企業は3割強にとどまっている。

2011年調査では、主に高業績企業が継続的なプログラム改良に意欲を見せていたため、その努力が効果の満足度を押し上げたと思われる。2012年には、高業績企業の6割弱が自社プログラムを効果的と回答した(低業績企業の同回答は4割弱)ことを振り返ると、今またプログラム内容の見直しが求められているのかもしれない。

◆プログラムに求められるローカル視点の反映

プログラムで焦点を当てる能力は、2010~2013年の4年間、「チェンジマネジメント」「クリティカルシンキング&問題解決力」「影響力を与え協働する力」「戦略開発力」「グローバル戦略実行力」といった、ほぼ同じ項目が上位を占めていた。見渡すと、事業や経営の方向性を描き、組織を目指す方向に導くリーダーシップ、マネジメント力の開発が重視されているのが分かる。

2014年の考察では、上記項目のようなグローバル共通のビジネススキル開発に加え、地域ごとに異なるローカル視点をプログラムに盛り込むことを勧めている。2013年調査でも、高業績企業と低業績企業を比べると、「複数文化に倫理規範を適用する能力」「展開する市場における特別な慣習の理解」の二つのスキルは導入に大きな差があった[注8]。

さらに、2014年調査では「特定の市場の文化や慣習に対する知識」「特定の市場における言語の習得、対話能力」「特定の市場の顧客に関する知識」は、グローバルリーダーシップ開発プログラムの効果性と相関があることが明らかになった。例えば、今年のASTD ICEで紹介された韓国サムスン社の地域専門家制度[注9]は、特定地域の語学や文化、慣習を熟知し、現地の人脈を備える若手人材を育成するプログラムだ。ローカル市場に根ざした事業展開を支える、優れたリーダー育成プログラムとして社内外で高く評価されている。

2014年調査の考察では、物理的にその地域に行けなくても、地域研究者のウェブキャストや海外拠点とのビデオカンファレンス、語学番組など、テクノロジーを活用した学習機会の提供によるフォローアップを勧めている。

[注8]「複数文化に倫理規範を適用する能力」は43%の高業績企業、23%の低業績企業で導入。「展開する市場における特別な慣習の理解」は33%の高業績企業、18%の低業績企業で導入。

[注9]サムスン社ホームページ「サムスン・コアコンピタンス 人材第一」

http://www.samsung.com/jp/aboutsamsung/group/corecompetence/person/area.html

◆グローバル共通とローカルカスタマイズ、二つの内容のバランスをとる

2014年調査によると、高業績企業は低業績企業に比べ、グローバル共通のコア・リーダーシップ開発プログラムを実施する割合が7倍にも上る。また、プログラムの開発・実施にローカル組織を巻き込んでいる割合は2倍だった。この二つの項目は、プログラムの効果性と相関関係が見られた。

調査報告の中では、145カ国に顧客を持ち、12万人の社員を擁するグローバルIT企業オラクル社(本社:米国カリフォルニア州)のグローバルリーダーシップ開発事例が紹介されている。同社は世界中の拠点において、リーダーが一定のレベルや質で全社一貫した能力開発が受けられる仕組みづくりに初めて挑戦したそうだ。

同社では、対象層が熟知すべき市場トレンドやリーダーシップのテーマを調査し、プログラムの骨子を作り上げた。コアプログラムには、世界中の現場マネジャーに共通して求められる要素、例えばマネジメント、コミュニケーション、チームビルディング、ネットワーキングといったテーマが組み込まれた。研修は単発で終わらず、オンラインの事前課題やフォローアップといった一連の活動として提供される。

コアプログラムを実施するベンダーの条件には、同社が営業展開する国々の知識があることが含まれ、講師はコース認定を受けることが必須とされている。

一方、コアプログラムの中のグローバルに関する要素は、世界各地域のメンバーから成るチームが内容を決める。米国からの視点のみでは、世界各国で活用するグローバルのプログラム開発は不可能、というのが同社のポリシーだ。教材は英語で開発されるが、実施は各地の言語で行われる。また、特定の文化に特化した研修はコアプログラムに含めず、別のベンダーが提供する。

◆グローバルで通用するリーダー育成に必要な支援とは

日本企業の海外売り上げ・生産比率は上昇を続け、製造業では6割以上の企業が、中長期な海外事業展開を強化・拡大すると言われている[注10]。一方、海外事業の売り上げ増、収益確保の道のりは険しい。特にアジア地域(ASEAN5[インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ]、中国、インド)では、他社との厳しい競合により、販売先の確保が困難になっている。

このような状況で、日本企業が現地市場開拓を強化するに当たっては、現地市場をローカルの視点で捉えた柔軟な対応が必要となる。そのため、日本本社中心の現地マネジメントを行うだけでなく、日本本社と海外拠点が連動してマネジメントの現地化を進めることが求められるだろう。

[注10]国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査」(「2013年度 海外直接投資アンケート」、2013年11月)による。同調査による2013年度の実績予測では、海外売上高比率は37.3%、海外生産比率は34.6%となっている。

今回の調査結果で重視されたプログラムの内容を見ても、日本国内とグローバルレベルのリーダーシップおよびマネジメント教育の内容は本質的には変わらない。ただし、現地拠点のリーダーには、価値観、言語、文化・習慣が異なる中で、難易度の高いマネジメントとリーダーシップの実践が求められる。グローバル共通のコアプログラムの効果を高めることはもちろん、一般的な多文化理解や語学とは異なる、ローカル市場に密接したプログラムの開発・提供に現地を巻き込んで取り組むことが、一つの支援となるだろう。

次回は、グローバル化で進展する組織の多様化、変わる働き方に関して、人材開発・組織開発のヒントを紹介する。

※「Global Leadership Development: The Fifth Annual Study of Challenges and Opportunities」ほか、一連の調査の英語版および日本語抄訳版は、下記のサイトから入手可能です。

AMA(アメリカン マネジメント アソシエーション)ホームページ<日本語>

http://www.amajapan.co.jp/j/resourse/wwsurvey.html

永禮 弘之 ながれ ひろゆき

永禮 弘之 ながれ ひろゆき

株式会社エレクセ・パートナーズ代表取締役 クライアントパートナー/ASTDジャパン 理事

化学会社の営業・営業企画・経営企画、外資系コンサルティング会社のコンサルタント、衛星放送会社の経営企画部長・事業開発部長、組織変革コンサルティング会社の取締役などを経て現在に至る。建設、化学、医薬品、食品、自動車、電機、情報通信、小売、外食、ホテル、教育出版、文具など幅広い業界の企業に対して、1万人以上の経営幹部、若手リーダーの育成を支援。ASTD日本支部理事、リーダーシップ開発委員会委員長。主な著書・雑誌寄稿に、『リーダーシップ開発の基本』(ヒューマンバリュー、日本語版監修)、『マネジャーになってしまったら読む本』(ダイヤモンド社)、『強い会社は社員が偉い』(日経BP社)、『問題発見力と解決力』(日本経済新聞社、共著)、『グループ経営の実際』(日本経済新聞社、共著)、『日経ビジネス』(2012年11月19日号、日経BP社)「イノベーションを生む組織 1人のリーダーに頼る限界」、『日経ビジネスオンライン』(日経BP社)連載「野々村人事部長の歳時記シリーズ1~3」、『日経ビジネスアソシエ』(日経BP社)連載「MBA講座」、『人材教育』(日本能率協会マネジメントセンター)寄稿「ASTD2011 International Conference & Expo レポート『リーダーシップ開発は個人の内面と向き合うアプローチへ』」、『IIBCグローバル人材育成プロジェクト』(国際ビジネスコミュニケーション協会)連載「Step by Step ゼロから始めるグローバルリーダー育成プログラム」、『労政時報』第3820号(12.4.27、労務行政)掲載「これからの管理職育成」寄稿「ミドル育成のカギは、『ピープルマネジメント』の意識付け、成長機会の7:2:1のバランス、若い頃からの判断経験の積み重ね」、「Web労政時報」連載「グローバル人材マネジメントへのリーダーシップ」(全13回)、『労政時報別冊 人事担当者が知っておきたい、10の基礎知識。8つの心構え。』(労務行政)寄稿「"グローバル化"で求められる人事の役割と考え方」など多数。

長尾 朋子 ながお ともこ

長尾 朋子 ながお ともこ

株式会社エレクセ・パートナーズ クライアントパートナー

流通・小売業で、全社能力開発・研修体系の構築、次世代リーダー、階層別マネジメント研修プログラムの企画開発・運営管理を行い、その後、教育事業会社の立ち上げや、組織変革コンサルティング会社での人材育成支援事業に携わる。現在は、研修プログラム、アセスメントなどの商品・サービスの企画開発、マーケティングをはじめ、事業会社の教育体系構築支援などを通じ、企業のリーダー人材開発支援に取り組んでいる。著書・雑誌寄稿に、『リーダーシップ開発の基本』(ヒューマンバリュー、日本語版翻訳)、『IIBCグローバル人材育成プロジェクト』(国際ビジネスコミュニケーション協会)連載「Step by Step グローバルHRが知っておきたい人材育成の実践理論」、『日経ビジネスオンライン』(日経BP社)連載「野々村人事部長の歳時記シリーズ1~3」がある。