代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤です。

6月1日、2016年新卒採用向けの就職ナビ(プレサイト)が一斉にオープンし、例年をはるかに上回る件数のインターンシップ情報が掲載されています。6月15日現在のインターンシップ情報の掲載社数は、「リクナビ2016」で2869社、「マイナビ2016」で1465社に上ります。ここ数年、倫理憲章の規定により開催されていなかったインターンシップ募集のための合同説明会も、東京だけでなく、札幌、仙台、長野、金沢、名古屋、大阪、福岡など全国各地で開催され、2016年新卒採用は実質的にはスタートしたといってもいいでしょう。

今回は、4月下旬にHR総研が実施した調査データをもとに、まずは2015年新卒採用の現状を見てみたいと思います。

採用企業数の増加により、プレエントリー数減少企業が上回る

リクルートワークス研究所が4月に発表した大卒求人倍率が、企業の採用計画数の増加により、昨年の1.28倍から1.61倍へと大きく上昇したことは前回取り上げましたが、採用計画数の増加は二つの要素から成り立っています。一つは「1企業による採用数の増加」、そしてもう一つは「新卒採用企業数の増加」です。それらが端的に表れるのが、就職ナビの掲載社数です。就職ナビ「マイナビ2015」「リクナビ2015」への掲載企業数はいずれも1万社を優に超える社数となっています。

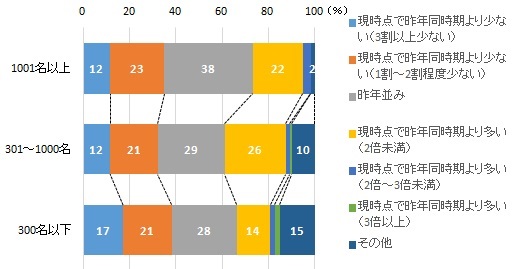

掲載数増加のあおりを受けて、プレエントリー数が前年を下回る企業が35%と、前年よりも増えた企業(23%)を10ポイント以上も上回っています[図表1]。景気回復により学生の大手志向がこれまで以上に強くなっていますが、大手企業はすべてプレエントリーが増えているわけではありません。それどころか大手企業でもプレエントリー数が前年より減少した企業のほうが、増えた企業よりも多くなっています。学生になじみのある「B to C企業」と目にする機会が少ない「B to B企業」、人気企業と認知度の低い企業、人気業界と不人気業界など、企業の二極化はさらに進行しているようです [図表2] 。

資料出所:HRプロ/HR総研調べ(2014年4月) 。以下図表も同じ

[図表2]プレエントリー数の前年比(規模別)

学生に一括プレエントリーをあおる「リクナビ」の姿勢に批判集中

今年、ある学生のネットでの投稿に端を発して、「リクナビ」の学生に対するプレエントリーをあおるやり方に対してさまざまな意見が飛び交いました。「リクナビ」側としては、狭い視野で就職活動をするのではなく、広く会社を見ることを勧めている趣旨もあるとは思われますが、批判的な声が多いように見られます。企業から寄せられた意見の一部をご紹介します。

- プレエントリー学生の質低下を招いており、弊害が多いと思う

- 一括エントリーは学生の興味が伴っていないため、無責任なエントリーとなり意味がないと感じる

- プレエントリー自体の価値が失われてきており、不毛だと思う

- 対象学部以外のエントリーが増えているので、あまり意味がない

- おどらされている学生がかわいそうだと思います

- 見かけの数字だけを増やそうとしている感があり、あまり感心しない

- 一括プレエントリーでたまたま入社し、結局合わず、早期離脱せざるを得ない学生を生産し、転職市場に誘導しようとしているのではないか、と勘ぐりたくなる

- 学生にとっては楽をできるかもしれないが、企業研究もままならない状況で臨むのは、雇用のミスマッチの原因になると思います

ただ一方ではこんな意見もあります。

- その一括エントリーにつられて、中小へのエントリーも増え、大手と縁のなかった学生へのアプローチにはつながった気がする

- 当社の採用メインの理系学生は文系学生より活動量が少なく、明らかに就活経験の面で劣っているため、ある程度背中を押す意味では理解できる

- 少しでも多くの学生さんに興味を持っていただきたい弊社にとっては、助かります

プレエントリー数の減少を容認する企業は5割強

上記のように賛否両論がある一括エントリーですが、果たして企業はこの仕組みをなくすことに賛成なのでしょうか。一括エントリーの仕組みがなくなれば、企業へのプレエントリー数は確実に減少します。中小企業や知名度の低い企業の場合には、プレエントリー数は半分以下になることもあるでしょう。

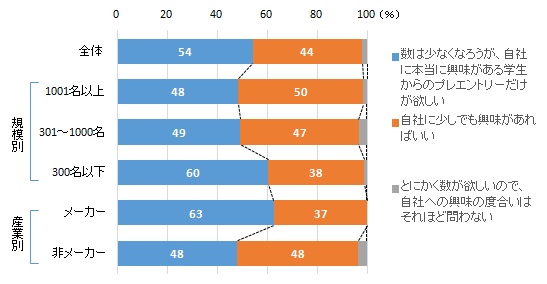

そこで、プレエントリーの在り方について尋ねてみました。結果は、「プレエントリー数が減ろうが、本当に興味がある学生からのプレエントリーだけでいい」(一括エントリー否定派)という企業が54%と過半数を超えたものの、「少しでも興味があればいい」(一括エントリー容認派)が44%、「とにかく数が欲しいので、自社への興味の度合いはそれほど問わない」(一括エントリー積極推進派)が2%と、一括エントリーを肯定する人が46%もいるのです[図表3]。

プレエントリーが容易に集まる企業群と、知名度や募集学科の関係から思うように集められない企業群とでは、「母集団形成力」が大きく異なり、それにより意見が分かれています。ただし、企業規模別に見ると、大企業や中堅企業よりも中小企業のほうが「プレエントリー数が減ろうが、本当に興味がある学生からのプレエントリーだけでいい」とする企業の割合が多く、60%にも達しています。一括エントリーにより見かけのプレエントリー数は集まるものの、採用につながらない無駄なエントリーが多すぎると感じているのかもしれません。

メーカー、非メーカー別で見ると、メーカーは63%の企業が「本当に興味ある学生のエントリー」を求めるのに対して、非メーカーでは48%と過半数割れをしています(前掲[図表3])。理系採用に苦労しているメーカーのほうが一括プレエントリーを望んでいるのかと思いきや、外食や流通など就職不人気業界が多い非メーカーのほうが一括エントリーの仕組みを望んでいるということなのでしょう。

理想的なプレエントリー数は採用計画の何倍か

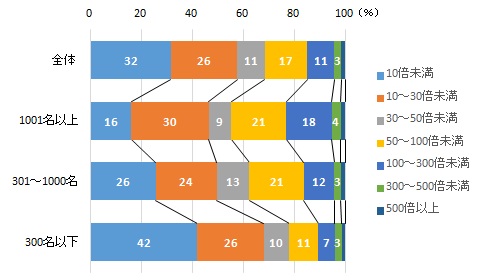

では、採用計画数に対して、どの程度のプレエントリー数があればいいのでしょうか。多すぎれば「落とす作業」に労を割く必要が出てきますし、少なすぎれば選考する余地が狭くなってしまいます。全体集計で最も多いのは「10倍未満」の32%、次いで「10~30倍未満」26%、「50~100倍未満」17%となりました[図表4]。中には、2%ながら「500倍以上」という企業がどの企業規模にもありました。1人の採用に500人以上のプレエントリー、100人の採用であれば5万人以上のプレエントリーということになります。果たしてこれほどのプレエントリー数は必要なものでしょうか?

プレエントリーの中身の濃さにもよるかと思います。一括エントリーだけで集まったものであれば、果たしてどの程度自社を理解してのものだか分かりませんので、500倍といっても実質的にはその何分の一か、何十分の一の価値しかないでしょう。逆に、一括エントリーの一切ない、企業を詳しく理解してのものであれば、そんな数は到底必要はなくなるでしょう。

理想的なプレエントリー数を企業規模別に見てみましょう。大企業で最も多かったのは「10~30倍未満」の30%、次いで「50~100倍未満」21%、「100~300倍未満」18%と続きます。「100倍以上」とした企業は24%もあり、4社に1社は「100倍以上」と回答したことになります。

企業規模が小さくなるにつれ、理想的な倍数は減少し、中小企業では実に42%の企業が「10倍未満」を支持し、次いで「10~30倍未満」26%となります。この二つで7割近くに上り、「100倍以上」とする企業はわずか1割にとどまります。中小企業では、適性検査やエントリーシートでの事前スクリーニングを実施する割合は低く、応募者とは全員1次面接を実施することが多いようです。そのため、面接官の数や会場・時間といった物理的要因から理想の倍率をはじき出している企業が多いものと思われます。

依然として多い郵送エントリーシートタイプ

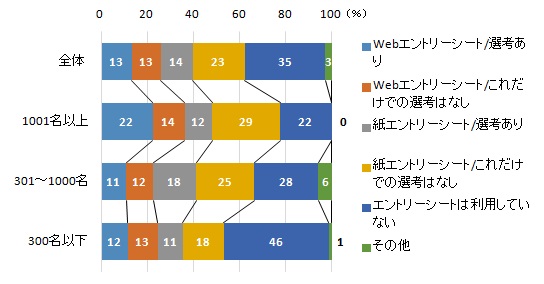

次に、エントリーシートの導入状況について見てみましょう。Webフォームによるエントリーシートか、紙のエントリーシート(郵送型)なのか、はたまたエントリーシートによる事前選考は行われているのかをまとめたのが[図表5]です。

大企業では8割近くが導入しているエントリーシートですが、中堅企業では7割弱、中小企業では5割程度にとどまります。学生側からすれば、エントリーシートを提出しなくてよい会社だけで就職活動を行うことも十分可能な企業数です。

さて、データを見てみますと、Webエントリーシート型が増えてきたと言われるものの、まだまだ紙の郵送型エントリーシートのほうが多いようです。どんな字を書く学生なのかを確認することができること、白地スペースに自由に表現させる設問項目が可能なこと、顔写真を貼らせることができることなどが、紙のエントリーシートの主な利点です。顔写真については、Webフォーム型の企業でも画像ファイルをアップロードさせる仕様にしている企業もあるようですか、そこまでITリテラシーを学生に要求していいものかという論議もあるようです。

全体で最も多いのは、「郵送エントリーシート+事前選考なし」のパターンで22%、あとは「郵送エントリーシート+選考あり」「Webエントリーシート+選考あり」「Webエントリーシート+選考なし」がほぼ同程度(13~14%)となっています。

エントリーシートによる絞り込みは「6~8割未満」が最多

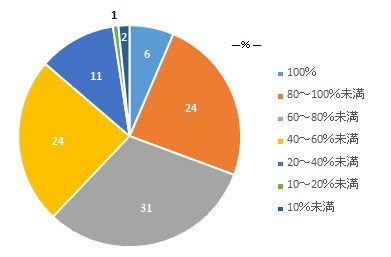

エントリーシートによる書類選考を実施した企業に、結果的に通過(合格)したエントリーシートの割合を聞いたところ、全体では「60~80%未満」が31%で最多、次いで「80~100%未満」「40~60%未満」がともに24%で続きます[図表6]。中には、「10%未満」(2%)、「10~20%未満」(1%)という極めて厳しいハードルを設定している企業もあるようです。

1次面接を実施できる人数は、面接官の人数や会場、日程などの要因により必然的に上限が決まってきますから、エントリーシート数が多ければ、ここで一気に絞り込みをせざるを得ないということなのでしょう。前年のエントリーシートの合格率などの情報を企業側が開示するようにすれば、生半可な志望度の学生からのエントリーは自然に減らすことができるのではないでしょうか。落とす側にしても落とされる側にしても、無駄な労力をかけなくて済むやり方を模索していくべきだと考えます。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役/HR総研 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ株式会社)。 http://www.hrpro.co.jp/