亀田 高志

株式会社産業医大ソリューションズ

代表取締役社長・医師

≪本連載の解説テーマ≫

第1回 「ストレスチェック制度」とはどのようなものか?

第2回 「医師による面接指導」と医師の意見に基づく措置とは?

第3回 ストレスチェック制度を実行するにはどのような課題があるか?

第4回 義務化が見込まれるストレスチェック制度にどんな準備ができるのか?

第5回・完 自記式アンケートによりストレスチェックを行う際の課題と対応

4月15日に本連載を読まれたある行政の方から連絡があり、労働安全衛生法改正案の成立後の現在の予定と記事の一部が異なるとの指摘をいただいた。

そして、「本ストレスチェックは自記式のアンケート形式で行ってもよく、その項目は本連載で説明した9項目(連載第1回[図表2]参照)に限らず、職業性ストレス簡易調査表の半分程度の質問数になる見込みである」ということだった。

本連載では、医師または保健師によるストレスチェックとは、面接による9項目のチェックとの前提で第1回や第3回を記述した。そうした方法ではなく、より質問数の多い自記式アンケートを実施するとメリットもあるが、それなりに課題があり、対応を考える必要がある。

そこで、緊急に第5回として、その課題と対応を説明することとした。

1 ストレスチェックでは、自記式アンケートも活用できる

ストレスチェックで自記式アンケート(質問紙ないし質問票)を使用した場合には、実際には、次のような流れになると考えられる。

①アンケート用紙の配布

健康診断か、それ以外のタイミングで自記式アンケートを全従業員に配布する

②回答の記入と提出

a 健康診断の場で、従事する医療スタッフに対して記入した自記式アンケートを提出する

b 決められた期日までに、健康診断を実施する機関や医療施設、ストレスチェック制度を提供

している相談機関等に、記入済みの自記式アンケートを送付等して提出する

c 回答したくない従業員は提出せずに済ませることができる

③判定

医師か保健師がそれを点数化して、評価し、あらかじめ公表された基準等に照らし合わせて判定を行う

④結果通知

"高ストレス状態かそうではないか"の判定の結果を、健康診断結果のタイミングか、回答から遠くない日にちに、従業員個人に返却する

結果通知以降は、本連載の第2回で紹介した流れと同様になる。

自記式のアンケートの利点は、回答が容易で、なおかつ、医師や保健師による直接面接の場合のように、人目を気にすることもあまりない。

大手の企業では、既に過去から健康診断のタイミングで、職業性ストレス簡易調査票によるチェックを実施してきているケースも少なくない。

またEAPのようなメンタルヘルス相談機関によるストレス調査等が実施されてきた経緯があれば、ストレスチェック制度導入への抵抗感も少ないだろう。

「職業性ストレス簡易調査票」は、

1)仕事のストレス要因を尋ねる17項目

2)ストレス反応を含む29項目

3)社会的な支援や仕事の満足度のような修飾要因に関する11項目

――で、構成されており、合計57項目である。

この半分程度だとすると、自記式アンケートの質問数は30項目弱となり、分量はA4版2ページ程度となるのではないかと推測される。

2 自記式アンケートにおける課題

(1)対面での面接より精度が劣る可能性

対面での面接が行われるのであれば、拒否する人が多いかもしれないという点は既に指摘した。しかし、対面のストレスチェックのほうが、自記式アンケートよりその精度が一般に高いと考えられる。

一例として、決められた質問を、訓練を受けた専門家が実施する構造化面接という方法がある。これは、本連載の第3回の「1 ストレスチェックの精度について」で紹介した、医師によるうつ病等の可能性の評価と受診の要否の判断のための質問のように、尋ね方が決まっており、その評価も決められた手順で判定される。

また、やりようによっては、その後の事後措置や対応についての説明、治療の必要性等をその場でよく説明できる余地がある。

その点、自記式アンケートは従業員本人が主観的に回答する形式なので、その精度が医師や保健師による面接の場合より劣る可能性がある。

(2)不調者の発見を目的とした場合の精度

ストレスチェック制度が検討される以前から、職場では、自記式アンケートを通して、うつ状態のようなメンタルヘルス不調の早期発見、つまりスクリーニングを行うケースが少なからずあった。

実施が手軽な分、実は血液検査のような医学検査ほど精度が高くないのがこの自記式アンケートの欠点である。

自記式アンケート調査を実施する主たる目的は、特定の不調を発見することである。その調査には一般的に「感度」と「特異度」という主な指標がある。

感 度:ある医学的な問題を正確に"問題あり"と判定できる確率

特異度:ある医学的な問題がないことを、正確に"問題なし"と判定できる確率

本来、両方とも100%を期待したいところだが、メンタルヘルス不調に関するスクリーニングでは、感度や特異度が80%でも、十分に優良だと専門家は捉えている。

この感度と特異度はトレードオフの関係にあり、感度の高い基準を選ぶと特異度が下がり、特異度を上げようとすると、感度が下がる。

その他の指標には、スクリーニングの判定で"問題あり"、つまり、ストレスチェック制度では"高ストレス状態"と判定される確率を「陽性率」と呼ぶ。

また、ハイリスク者としての"高ストレス状態"の人に含まれるであろう、治療が必要な不調者の従業員全体に対する割合を「有病率」と呼ぶ。うつ状態やうつ病のような場合には一般に有病率が1%や、集団によっては数パーセントに及ぶこともある。ちなみに有病率が高い場合にはスクリーニングには意味があるが、あまりにも珍しい病気の場合にはコストパフォーマンスの点からも検証する必要がある。

そして、"高ストレス状態"の結果を受けた人が、すべて医師による面接指導を受けるか、自分で精神科医等に相談に行くのが理想だが、例えばそのうち半数しか面接指導等を受けないのなら、発見されるうつ状態の人も半分に落ち込んでしまう。

参考までに、拾い上げられた人の中で本当の不調者だと判明した人の割合を「陽性反応的中率」と呼ぶ。これが高いほうがスクリーニングとしての性能は良いことになる。

なお、当然のことながら、自記式アンケートの精度には回答率が関係する。半分以下しか回答がないなら、もちろん実施しないよりはよい程度の効果にもなり得る。

(3)企業における自記式アンケートの仮想実施例

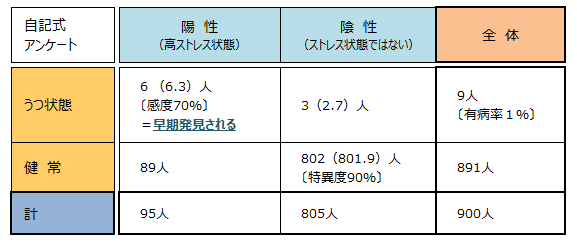

現実の企業でこの自記式アンケートを実施した場合、以上の精度でどのような状況になるのか、1000人の職場で実施した場合を例として示そう。

1. 現実的に可能性の高い一例

回収率=90%、感度=70%、特異度=90%、有病率=1%

2. 回答した900人の従業員

a 陽性(高ストレス状態)との判定結果を通知された人がすべて医師による面接指導等を

受けて、正しく診断を受ける機会を持ったと仮定した場合

b 陽性率は10.6%(900人中95人の"高ストレス状態"の判定による)となる

3. 回答しなかった100人の従業員

うつ状態=1名(100人のうち、1%の有病率)=発見されず、見逃される

ここで例とした回答率90%というレベルは、行政の立場あるいは企業で前向きに考えた場合でも、理想に近い数字ではないかと思う。

全体の結果を見て、うつ状態の人を発見できることには意味があると、好意的に見ることもできる。しかし、自記式アンケートでは許容できるレベルの感度70%、特異度90%でも、最終的に発見できるのは6人程度の不調者となる。この場合の陽性反応的中率、つまり、高ストレス状態との判定結果が出た後に本当にうつ状態があると分かる確率は、6.3%(95名中6名)となる。

他方、アンケートを提出したのに陰性(ストレス状態にない)と判定される人が3名、そもそもアンケートに回答しない人の中にも1名、合計で4名のうつ状態の人が診断を受けないままとなる。

陽性(高ストレス状態)との判定結果を通知された人のうち、その半分しか医師による面接指導等を受けないのだとしたら、うつ状態として正しく診断されるのは、上の例の半分の3名にとどまってしまう。

一方、健常なのに、陽性(高ストレス)状態と判定される人がアンケート回答者の全体の10%弱(89名)も出てくる。あまり気にならない人ならよいが、問題があまりないのに、「高ストレス状態にありますよ」との結果を受け取って、後々、その人がストレスに弱くなったと思い込み、そのため職場での行動が消極的になってしまう懸念があるかもしれない。これを専門的には"負のラべリング効果"と呼ぶ。

すべての従業員に自記式アンケートの記入を促し、回答率を上げる努力をしたとしても、うつ状態のような不調の早期発見の効果がそれほどでもないことや、このラべリング効果のような副作用があることを、人事労務担当者としてはあらかじめよく理解しておいたほうがよいと思う。

(4)集団(職場)単位での活用における課題

ストレスチェック制度で活用される自記式アンケートの基となる職業性ストレス簡易調査票は、先述の通り、高ストレスを判定するストレス反応だけでなく、仕事のストレス要因、社会的な支援や仕事の満足度も尋ねるものである。

東京医科大学公衆衛生学講座のホームページに掲載されている「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル」の中には、"職業性ストレス簡易調査票の活用の流れ"として、個人へのアプローチと、集団(職場)へのアプローチの二つの流れが記載されている。

※東京医科大学のホームページはこちら

ストレスチェック制度はそもそも、個人へのアプローチを念頭に計画された施策である。しかし、ここ数年の経緯に加えて、厚生労働省による現在までの情報発信、あるいはこれから法案成立後の検討においても、集団(職場)へのアプローチが重視されつつあるように思う。

職業性ストレス簡易調査票は、平成14~16年度に国内の専門家が国内外の情報を基にして、日本企業のフィールドで調査を試みて開発され、無料で活用できるなど多くの利点を持っている。ただし実際には、集団(職場)へのアプローチのほうが、より重要で有効だと多くの専門家が考えているように思う。

ここでいう集団(職場)へのアプローチとは、標準的なデータと比較し、職場ごとのストレス状態を評価し、改善する職場改善活動につなげることである。

ちなみに、平成21年度以降には、この職業性ストレス簡易調査票に加えて、新職業性ストレス簡易調査票も開発され、両者を併用して、組織レベル(事業場や部署)での評価や従業員満足度や幸福感、生産性の向上や社会貢献のような幅広い対象が考慮されている。

しかし、もしも企業で集団(職場)へのアプローチも目指そうとすると、この職場単位での評価は、管理職個人の評判や評価に直結することになる。だから、その結果は取り扱いが微妙となる。職場単位の検討会を催して、評価結果を全員参加で検討し、行動計画を作成するような対応も紹介されてきたが、そうした検討会の開催自体が難しい職場も少なくないだろう。

さらに回答率が低ければ、職場単位の評価ができない、あるいは結果が偏るという恐れもある。例えば、上司が寛容で思いやりがあり、信頼されている人なら、部下たちは安心して、素直に自記式アンケートに回答できる。しかし、上司が高圧的で冷たいと思われている場合には、部下たちはストレスチェックを出さないだろうし、回答したとしても、「問題ない」という表現に終始するかもしれない。こうした傾向は時間外労働時間が長いケース、いわゆる過重労働面接でも言えるところである。

個人へのアプローチについては、健康情報保護等の観点から、個人のみへの結果通知という方法が選択される見込みである。この点は良いが、集団(職場)へのアプローチをもしも兼ねるとすると、集団ごとに結果が集計され、集団での評価が悪いとされた上司が腹を立て、悪者捜しをして、ハラスメントにつながったりという懸念もないわけではない。

(5)恣意的な回答

恣意的な回答による悪影響の問題は、自記式アンケートの方式でも、直接の医師や保健師による面接の場合と同様にある。ただし、対面の場合より、専門家の確認を経ていないので、起こりやすいと考えなければならないことに注意する必要がある。

自記式アンケートに回答する従業員サイドのインセンティブは何なのかを考えてみると、以下のような点であろう。

○自身のストレス状態を知ることで、セルフケアに役立つ

○もしも、病気があるなら、治療の機会に結びつく

○職場が高ストレス状態なら、職場単位の改善につながって、ストレスが軽くなる

こうした利点が確かであれば、従業員は真面目に、素直に回答すると期待できる。では、こうしたことが"生の職場"で可能なのだろうか?

実は本当は難しいと、多くの読者も痛感されるところではないだろうか?

自由主義社会で現代のビジネスに携わることは自由競争の荒波に巻き込まれることを意味する。資本主義経済では株主からの生産性の向上、利潤追求の要求は限りない。だから、働く人は国や地域に関わらず、大変な思いをするようになった。近年はバブルの崩壊があり、グローバル化や高度情報化、そして少子高齢化がそれに拍車をかけている。

日本の働く人の三大ストレスは、"仕事の質""仕事の量"と"人間関係"であり、自記式アンケートではこれらを評価する項目が追加される可能性がある。

では、仕事の質と量、人間関係をセルフケアや職場単位の検討会、つまり話し合いで改善できるものなのだろうか?

厳しい上司に仕事の質を落としてよいかと言えるのか? 量を減らしてくださいと話せるのか? 上司との折り合いが悪いから、異動させてくださいと申告できるのか?

できないとすると、回答しても無駄になるから、高ストレス状態にある場合でも、素直には回答しない、あるいは記入した自記式アンケートを提出しないということにならないだろうか。

また、わざと高ストレス状態と申告して、仕事を楽に変えたい、あるいは楽な仕事に就きたいと思った時、自記式アンケートではじかに確認しないので、恣意的なうその回答も簡単に書くことができてしまう。

(6)タイミングのよし悪し

例えば、一般定期健康診断で肥満度や血液検査を1年に1度測定することは、それらの指標が多くの場合に急激には変動せず、動脈硬化による病気の予防や就労適性の評価という目的からも、合理性があると思われる。

しかし、職場のストレスの状態というのは、1年の中でも変動が大きいのではないだろうか?

例えば、経理の仕事は年度末に集中するものだというのが多くの企業での傾向だろう。多くの読者の所属する人事部門では採用活動のピーク期や賞与決定時期、新卒入社者を迎える年度始めが特に忙しいのではないだろうか。

そうした繁忙期や職場異動の後には高ストレス状態が発生しやすいが、果たしてそうした時期にタイミングよくこの自記式アンケートを実施できるのかという課題もある。

3 自記式アンケートへの対応

自記式アンケートは配布・回答・回収という流れが確保されると利便性が高く、会社として対策を行った感じもするため、従来からメンタルヘルス相談機関であるEAPや健診機関がオプションで行ってきた例が少なくない。その中で、自記式アンケートという方式をめぐる上述のような課題が常に付きまとってきた。

今後、ストレスチェック制度が義務化される前提で、以上のような課題を解消するため、次のようなことを検討して準備していくのが、本制度の実効性を高める上で有効と考える。

(1)自記式アンケートの目的を明確にする。

自記式アンケートを配布する前に、先に説明したように、"高ストレス状態"と判定された個々の従業員のケアを第一優先にするのか、職場改善活動に結びつけるのかを、自社の産業医等の専門家に相談しながら、明確にしておくことである。

法令順守だけを考えて形式的に実施するのではなく、企業として主体的に何を問題として、ストレスチェックを実施するのかということを、できれば経営層や労働組合(または従業員代表)と協議し、その目的を共通認識としておくことが必要である。

高ストレス状態を発見することの意義や、職場での改善にどのように取り組んでいくつもりなのかを、はっきりさせることが求められる。

(2)自記式アンケートの精度を高める

先の『自記式アンケートの仮想実施例』でも示したように、ある程度の精度を保っても、必ずしも完璧な効果があるわけではない。しかし、精度を高める努力を怠ると、何のために行っているのか分からない、無駄なスクリーニングに陥る可能性が多分にある。

そうしないためには、以下のような工夫ができるだろう。

a 職場のストレスや不調者のケアに前向きに取り組むといううそのない意思表明

を、管理職や従業員に積極的に浸透させる

b 自記式アンケートに素直に回答することに不利益がないことを本当に保障し、

そのことを宣伝する

c 高ストレス状態と分かった場合でも不利益を被ることがないことを、本当に保障

し、そのことを宣伝する

d 各人に対して、高ストレス状態を改善することは不調の予防だけでなく、生産性

の向上にも有効だと啓発する

e 集団(職場単位)の集計や評価を行う場合には、その目的や目標を明示し、改善

を行っていく方針であることを宣伝する

f 管理職層に企業として真剣に取り組むつもりであることを説明し、理解を求める

(3)事後措置への流れを確実にする

高ストレス状態との判定を受けた場合に、自身のために、必ず産業医等の面接指導を受けるように導くようにする必要がある。

例えば、そのことで不利益が生じないことを保障し、その手順を明らかにして、同時に守秘義務やプライバシー、健康情報の保護が保たれることを、従業員によく説明する。

また、集団(職場単位)の評価を行う場合には、改善活動を確実に行い、その活動後の評価も行うことで、自記式アンケートの実施を無駄にしないように努める。

さらに自社の産業医やストレスチェックを実施する健診機関等との信頼関係の構築に努める。

なお、本連載でも説明したが、産業医による面接指導や就業上の配慮に関する意見提出の手続きもスムーズに機能する状態になるよう、準備する必要もあるだろう。

(4)継続して評価する。

法的義務となれば、少なくとも毎年1回は自記式アンケートを実施することになる。

その中で、きちんとした対策につなげるには、個人と集団(職場単位)での結果がどのように変化していくのかについて、観察を続ける必要がある。

その変化によって、特定のストレス要因(原因)が明確になることもあるだろうし、個人への面接指導の効果や職場改善活動による結果の向上があるのかどうかを知ることができる。

そうした評価の流れを経年的に維持していくことは、自記式アンケートを実施するメリットをより確かなものにするだろう。

(5)繁忙期や異動時のようなタイミングでの実施も検討する

また、自記式アンケートによるチェックを、漫然と一般定期健康診断と同時に実施するだけならば、単なる行事と同じになってしまう。

労働安全衛生法はもともと最低限の要求であるとされている。

もちろん、費用もかかるので安易には考えられないかもしれないが、定期的なタイミングだけでなく、繁忙期や異動時のようなタイミングで、自記式アンケートの記入を求めることは、本当の意味での"高ストレス状態"を個人と集団(職場単位)の両面で把握することに役立つ。

以上のほかには、今後公表されるであろう政令や規則、指針のレベルの情報を見ながら、他の項目を合わせて実施することができるかもしれない。

先に説明した新職業性ストレス簡易調査票のような法的義務以外の内容を組み合わせて、高ストレス状態の判定だけでなく、より新しい指標として個人の動機づけや生産性あるいは幸福感のようなものまで継続評価し、傾向を見ていくこともできるだろう。

今回の第5回分執筆の段階で、先に参議院で可決された労働安全衛生法の改正案は、4月 9日に衆議院で議案が受理され、これから厚生労働委員会での審議が始まるところである。早晩可決され、その後、政令や省令(規則)の形でその詳細が明らかにされることになると思う。

それまで、前4回の連載で触れた内容と、今回解説した自記式アンケートの課題をよくご理解いただき、十分に対応の準備を行っていただくのが、現段階では得策であると考える。

なお、自記式アンケート調査をメンタルヘルス相談機関であるEAPに委託する場合の課題や対応について、労務行政研究所ポータルサイトの「jin-Jour」バックナンバー記事『企業がEAPを活用するコツ』でも触れているので、併せてお読みいただきたい。

『企業がEAPを活用するコツ』(亀田高志)

第11回 EAPによるストレス調査の是非

~標準的サービスである「ストレス調査」の落とし穴と活用のコツ~ ⇒記事はこちらから

■『労政時報カレッジ』のご案内

本連載解説の筆者、亀田高志氏に改正安衛法についてわかりやすく解説いただく『労政時報カレッジ』セミナーを大阪(8月)・東京(9月)で開催いたします。これから事業主に義務づけられるストレスチェック制度の概要、今後の準備・対応に向けたポイントについて詳しくお話しいただく予定です。ぜひご参加ください。

『労働安全衛生法改正により義務づけられる「ストレスチェック制度」導入のポイント』

~スムーズな導入と実効性を高めるコツをわかりやすく解説します~

講 師: 亀田 高志 氏(株式会社産業医大ソリューションズ 代表取締役社長・医師)

<大阪開催>

日 時:2014年8月21日(木) 13:30~16:30

会 場: 大阪府・大阪リバーサイドホテル

詳細とお申し込み⇒https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=4273

<東京開催>

日 時:2014年9月12日(金) 13:00~16:00

会 場:会 場:東京都・日本橋プラザビル

詳細とお申し込み⇒https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=4342

|

亀田高志 かめだ たかし

株式会社産業医大ソリューションズ 代表取締役社長・医師 1991年産業医科大学医学部卒業後、NKK(現JFEスチール)、日本アイ・ビー・エムやIBM Asia Pacificの産業医、産業医科大学講師を経て、2006年10月に産業医科大学による(株)産業医大ソリューションズ設立に伴い現職。職場の健康対策の構築を専門とし、企業の目線に立ったコンサルティングサービスと研修、講演や執筆活動を手がけている。メンタルヘルス相談機関であるEAP(従業員支援プログラム)の活用やゆとり世代等の若手問題の防止や育成、さらには危機管理における健康確保対策や高齢者就労における課題と対策にも詳しい。著書は「人事担当者のためのメンタルヘルス復職支援」(労務行政)、「できるリーダーは部下のうつに立ち向かう」(日経BP)、「できる社員の健康管理術」(東洋経済新報社)などがある。 |

|

「心の病」発生職場のマネジメント(上)

亀田高志 著/日経BP Next ICT選書(Kindle版) 現場マネジャーは自分の気力や体力に自信を持っているため、「心の病」への関心が薄いもの。部下が心の病を患ったとき、自信のある人ほど独りで対処しようとしがちです。しかし大手IT会社の産業医などを務めた経験から申し上げると、社内外の人と連携して「リスクと損失の最小化」を図る方がスムーズに対処できるでしょう。 本書は、読みやすい25件のケーススタディーから成り、どこから読み始めてもよい構成となっています。上巻では企業が雇う産業医や、人事担当者とうまく連携するノウハウを12のケースで解説。下巻では不調の部下との向き合い方や部下の家族との連携、採用時やM&A(合併・吸収)における経営面からのバックアップを13のケースで解説しました。「心の病」の解説も企業で想定すべきものはほぼ網羅しています。 |