舞田竜宣 まいた たつのぶ

HRビジネスパートナー㈱ 代表取締役

これからの人材マネジメントを大局的な視点から構想していくリーダーを“HRエグゼクティブ”と称し、構想するための思考の軸である“哲学”を磨くため、HRに関する今日的な話題について読者との意見交換をしながら考察を深めていくこの企画。最終回のテーマは「人事考課」である。

労務行政研究所が行った2013年の全読者アンケートでも、今後1?2年の間に力を入れるべき人事課題の第1位が「人事考課制度の見直し」だった。

そこで最終回となる今回は、この広くて深い問題について、以下の2問を切り口にして考えてみたい。

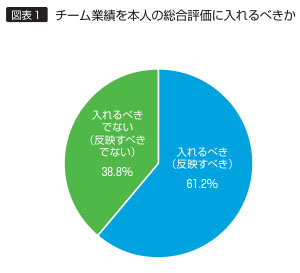

問1 チーム業績を本人の総合評価に入れるべきか

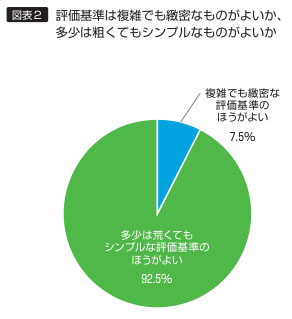

問2 評価基準は複雑でも緻密なものがよいか、多少は粗くてもシンプルなものがよいか

※HRエグゼクティブ:本稿では、これからの人材マネジメントを大局的な視点から構想していくリーダー、すなわち、経営における重要な資源の一つである人的資源(HR=Human Resources)の管理と育成を担う人事部における管理職層のことをいう。

過去の掲載記事については、記事の末尾を参照。

問1 チーム業績を本人の総合評価に入れるべきか

昨今のトレンドとして、個人を評価するだけでなく、その個人が所属する小集団(チーム)を評価する「チーム評価」を取り入れる企業がある。これは、自分を犠牲にしてもチームに貢献したことを評価してあげられる利点がある反面、個人業績が同じ社員でもチーム業績が高いほうが報われるという結果を招く。

総合評価として考えた場合、チーム業績を本人の評価に入れるべきだろうか? それとも、入れるべきではないだろうか?

[ 回答傾向 ]

全体傾向としては、6割強が「入れるべき」というもので、「入れるべきでない」という意見は4割弱だった。それでは、寄せられた意見をコンパクトにまとめながら、それぞれの考えを具体的に見ていこう。

全体傾向としては、6割強が「入れるべき」というもので、「入れるべきでない」という意見は4割弱だった。それでは、寄せられた意見をコンパクトにまとめながら、それぞれの考えを具体的に見ていこう。

「入れるべき」派の意見

【チーム重視】

まずはチーム評価によって「チームワークが生まれる」という指摘が見られた。個人評価だけでは個人プレーに走るかもしれないが、チーム業績を本人の評価に影響させることにより、チーム全体の成果向上を志向するようになるというものだ。

また、そもそも会社において仕事は個人でできるものではなく、チームがあってこそ個人の業績があるのだから、チーム業績を評価に反映させるのは当然だという意見もあった。さらには「そもそも評価の主要目的が会社業績の向上にある以上、組織業績を反映させない評価は意味がない」とする意見もあった。

【実務的工夫】

会社によっては、活動単位がチームであるため純粋な個人パフォーマンスが測りにくく、したがってチーム業績を基本的に個人評価の基礎とせざるを得ないという実務的な事情を抱える会社もあるようだ。これは複数の人が同時に働く場合だけではなく、バトンリレーのように引き継いでいって長期でやっと目に見える成果が上がるような場合にもいえる。

もっとも、誰の評価に反映させるべきかについては意見があり、チームのリーダーであり、組織業績に直接的責任を持つべき管理者には反映させるべきだが、チームメンバーには反映させるべきではないという意見もあった。

【心理的影響】

こうした見方のほかに、面白い意見があったので紹介しておきたい。

まずはチーム評価によって働く人のモチベーションが上がるという意見である。自身の努力によって組織の業績が上がるというのは、単に自分が報われるだけということ以上に、働く人に深い喜びを与える。所属意識と貢献実感が湧いてくる。つまりエンゲージメントが高まる。チーム評価を個人評価に反映させることで、そうした効果が期待できるというのだ。

また、チーム評価をレコグニション(承認)目的で用いるというアイデアもあった。チーム業績の良しあしを機械的に適用するのではなく、例えば目標を大きく上回ったチームだけに加点評価するというものだ。これを昇給評価に用いると公正性が疑わしくなるかもしれないが、賞与評価への適用ならよいのではないかという考え方である。

【人間的成長】

最後にこちらも面白い指摘だと思われたのが、チーム評価で人が育つという意見である。この場合の「育つ」とは、スキルや知識が高まるという意味ではない。組織で働く人間としての見識が高まるという意味である。

チーム評価と個人評価の垣根をあえて低くする、または取り払うことで、人はいかにして自分の能力をチーム業績に活かすかを本気で考えるようになる。狭量な個人主義は無意味となり、“全体の中の個”として生きることが、言葉だけの建前ではなく当たり前の生きざまになるかもしれない。

もしかすると、目標管理制度(MBO)などの高度な個別評価が導入される以前の日本企業は、こういう素地を持っていたのかもしれない。

「入れるべきでない」派の意見

【公平性】

片や、若干少数派となった「入れるべきでない」派の意見にも、もっともなところは多々ある。

まず指摘されるのが、「ただ乗り」(フリーライダー)の問題である。チーム業績に対する個々人の貢献は、当然ながら一定ではない。だからチーム業績を個人評価に反映させると、チーム業績に貢献していないローパフォーマーほど得をすることになる。

この論理は裏返しても真だ。つまり個人としては高い能力を持つ人も、チーム業績が低ければその実力が正式に評価されずに終わってしまう。

この問題は、特にチームの中で個人の力量差が顕著である場合には深刻になりやすい。

【曖昧性】

チームはチーム、個人は個人。本来、別々であるはずのものを、併せた評価を出してしまったら、自分が良い仕事をしたのかどうかも分からなくなる。こうした曖昧(あいまい)性がチーム業績の個人評価への反映にはある。

チームの責任者であれば、個人業績とチーム業績の境界はほとんどなくなるので、彼ら彼女らの評価にそれを用いるのはまだよいが、チームのメンバーまでそれを適用するのは、やりすぎではないかとも思われる。

【対象論】

人事における評価とは、個人に向けられるべきものであってチームを対象とするものではない、という考え方もある。

管理者の評価は管轄組織の業績で決められる部分があってよいし、個人評価とは別物としてチーム全体の業績評価をすることも悪くない。しかし、人事評価はあくまで個人を対象とすべきものだから、プレーヤーの評価にチームの業績を盛り込むのは筋が違うのではないか。

チームの中の個人としての振る舞いやスキルを、協調性などの項目で評価するのはおかしくない。それは、あくまで個人の行動評価であるからだ。しかし、個人の枠を超えたチーム全体の評価を個人に反映させるべきではない、とも考えられる。

考察

【パフォーマンスの本質】

評価とは、確かに個人を対象とすべきものだろう。しかしそれは、語学検定や資格試験などと違い、あくまで「組織の中の人」の評価であり、純粋な「個人」の評価ではない。

能力検定(ペーパーテスト)の結果と、組織でのパフォーマンスが必ずしも一致しないことを私たちは知っているが、その不一致は、どうして起こるのだろう? また、良い上司や良い同僚、良い部下に恵まれれば自分も良い仕事ができるし、恵まれなければ良い仕事をするのは難しいが、同じ個人で仕事の出来不出来が変わってしまうのは、そもそもどうしてなのだろう?

その答えは一つしかない。私たちが個人のパフォーマンスと思っているものは、実は純粋な意味では個人の能力発揮ではなく、組織との化学反応の結果だからである。

そう考えると、私たちは個人業績を評価すると言いながら、本当は当人と組織との化学反応を評価していることになる。つまり私たちはもう、個人と組織のブレンドを評価し続けているのだと言ってよいのかもしれない。

【評価の活かし方】

問題は、その評価結果を会社がどう扱い、本人がどう受け止めるかではないだろうか。

例えば評価が良かったからといって、それは決して本人だけによるものではないはずだ。ならば、評価が良ければ周囲に対して感謝するという思考と姿勢を本人には持たせたい。逆に、評価が悪かったなら、それは自分個人の能力不足もあるかもしれないが、周囲の力を活かせなかったことも考えられる。だから今一度、謙虚になって自分の在り方を反省させたい。それが、良い人と良い組織をつくるのではないだろうか。

問2 評価基準は複雑でも緻密なものがよいか、多少は粗くてもシンプルなものがよいか

人事考課の仕組みは、正確性を追求するために複雑化の一途をたどってきた。項目は増え、考課ツールの種類も増えてきた。しかし、それでも十分な評価ができないと悩む企業は多い。それに対して近年の米国では、いっそ考課は粗くてもシンプルにしてしまえと割り切る企業も目立つようになってきた。

考課の物差しである評価基準で考えた場合、それは複雑でも緻密なもののほうがよいのだろうか? それとも、多少は粗くてもシンプルなもののほうがよいのだろうか?

[ 回答傾向 ]

全体傾向としては、9割を超える圧倒的多数が「多少は粗くてもシンプルな評価基準のほうがよい」と回答した。それでは、それぞれの意見を具体的に見ていこう。

全体傾向としては、9割を超える圧倒的多数が「多少は粗くてもシンプルな評価基準のほうがよい」と回答した。それでは、それぞれの意見を具体的に見ていこう。

シンプル派の意見

【運用負担の軽減】

まずシンプル派で大勢を占めたのは、複雑な人事制度は現場での運用に手間が掛かるという意見である。「そんなことに時間を掛けるくらいなら、本来業務に専念すべきだ」という考え方である。

このような声は、特に現場の管理者(評価者)からは確かによく聞かれる。

【緻密にしても無用】

評価というのは、どれだけ緻密にしたところで結局は人が人を評価することに変わりはなく、そこにはどうしても主観的要素が除き得ない。ならば、正確性を期して緻密な評価基準を作ること自体が徒労である、という意見も多かった。

どれだけ基準を工夫しても、評価の絶対的な公平性は達成できないという、ある種の諦観もあるようだ。

【複雑なものは使えない】

運用負担や有効性の問題は脇に置いたとしても、実務的に見て複雑な評価基準は運用者が使いこなせない、という指摘もあった。

人事部としては評価者訓練を施すなどの工夫と努力をしているところもあるが、現実には訓練の効果は限定的で、管理者の評価は直感的で、だから仕組み的に複雑なものは実用的でない、という考え方だろう。

【シンプルなほうが効果的】

今までの意見は、どちらかというと緻密な評価に対する否定的スタンスからシンプルなものを推しているように見えるが、一方でシンプルな評価のほうが効果性は高いとする積極的見地からの意見もあった。

細かいところは、あえて見ず、「骨太」で核心的な評価を追求したほうが、精緻華麗で使いにくいものより実を取れるケースが多いという実体験を持つ、という人もいる。

【シンプルなほうが納得する】

評価基準が複雑だと、評価される側にとってもフィードバックのポイントがつかみにくいので、評価基準はシンプルなほうが納得性は高くなる、という意見も複数あった。

確かに難解な制度は当事者をけむに巻く恐れがある。フィードバックされても、分かったような、分からないような気持ちにしかならないのであれば、問題だ。

【評価が難しい時代】

さらに目立った意見は、細かく具体的な評価基準を設定しても、それが時代の変化ですぐに不適当になってしまうというものだった。

確かにコンピテンシーなどを事細かに定義した会社などの中には、その後に必要とされる能力が変わり、基準が使えなくなってしまったというところもあるようだ。

期ごとに評価項目を決める目標管理ですら、半年もすると基準の変更を迫られることがある。それを考えれば、こうした意見は尊重されるべきかもしれない。

緻密派の意見

【処遇の妥当性】

評価基準は緻密な細目であるべきだとする意見の筆頭は、やはり評価と処遇の妥当性確保のためというものである。「評価は報酬につながり、報酬はモチベーションにつながる重要要素であるため、複雑であっても正確性を高める必要がある」という意見には、説得力がある。

【育成の具体性】

一方、評価のもう一つの目的である人材育成から考えても、評価基準は緻密であるべきだとする意見も目立った。

何ができて、何ができなかったのか。本人のパフォーマンスや強み弱みを明確に浮き彫りにするためには、大ざっぱな基準では用をなさない。成果を認め、また課題に気づいてもらうためには、評価基準はある程度、細かくなければならないという。

【評価の納得性】

シンプル派の意見の中に、シンプルなほうが当事者の納得が得やすいというものがあったが、緻密派の意見の中にも、同様の趣旨のものが見られた。

確かにシンプルになればなるほど、評価基準は曖昧で大くくりなものになりかねない。そのような基準で測られたからといって、素直に結果を受け入れにくいというのも、一理あるだろう。

考察

【シンプル考課制度】

2010年の『労政時報』(第3788号-10.12.24)で、私が「『シンプル考課制度』の提案」を書いた趣旨は、評価の目的から今一度、見直そうということだった。

評価の一般的な主目的は、昇格や昇給など処遇のためと、能力開発や動機づけなど育成のためといってよいだろう。

誰を昇格させるかを決めるためであれば、さほど細かな基準はいらない。また昇給にしても、上・中・下を決めればよいと割り切れば、シンプルな評価で事足りるはずだ。今の問題は、「中」を「中の上」「中の中」「中の下」に分けようとすることであって、統計的には難しい中間層の細分化は、いきおい基準の複雑化を招く。

世界の先進企業の人材マネジメント方針は、リーダー候補を選抜したら、後の「普通」の人たちについては普通に頑張り続けてもらえればよいというもので、普通の人々をあえて差別化するための手間やコストは掛けない。「普通」と判定された従業員も、まあそんなものかと納得して、殊更に隣の人との微妙な違いを主張したりはしない。

だから処遇を決めるのに、それほど複雑な評価をしなくてよいのではないかということで、世界の潮流でもあった「ワンページ考課」を紹介したのだった。

【MBOからMBBへ】

しかし、あれから4年がたって、評価の方法論もさらに進化した。それは特に、人を励まし育てる側面においてである。

最近、私は「目標と目的とは違う」とよく言う。今では多くの企業で目標管理が導入されているが、しかしそれで本当の意味で人が育つのだろうか。何のために働いているのか。誰のために努力するのか。どういう世界を作りたいのか。こうした“目的”意識なしに、今期いくら売り上げるかといった“目標”だけを意識して働く人は、人として十分に発達しているといえるのだろうか。

目標はもちろん必要だ。しかし、目先の目標が達成されたかどうかだけで人の優劣を決めるような会社に、働く人はエンゲージメントを感じるだろうか。モチベーションを高めるだろうか。

スターバックス、ディズニー、リッツ・カールトンといった、顧客と従業員の幸福感を同時に高める奇跡のようなパフォーマンスを実現している会社では、「その仕事で、何をしたいのか」「その仕事で、誰をどうしたいのか」といった、働く理由や仕事にかける“思い”を人材マネジメントの核に置く。これを従来の「MBO」(マネジメント・バイ・オブジェクティブズ:目標管理)に対比させて「MBB」(マネジメント・バイ・ビリーフ:思いのマネジメント)と呼ぶ。

考課はシンプルでもよいのだが、しかし今の考課には決定的に不足しているものがある。それが、納得感がない、人が育たない、組織が閉塞(へいそく)感を抱えている、といった人事上の今日的課題につながっているのではないだろうか。

形はシンプルに。しかし意味的には、より深く。目標管理(MBO)から、思い(目的)のマネジメント(MBB)へ。それが、人を育て、モチベーションを上げ、業績に貢献する人事の、次世代型の人事考課なのかもしれない。

最後に

今日、事業環境は激しく変化しているが、それに伴い人事マネジメントも激しい変化が求められている。

例えば、この連載で取り上げた、新卒1年目の社長、定年制の廃止などは、掲載当初には非現実的で奇抜な話だったと思うが、今日では既に新聞記事などにも見られるように、導入企業や準備に着手した企業が次々と出てきている。

2004年に筆者が『10年後の人事』(日本経団連出版)を著したとき、そこに書かれた「HRビジネスパートナー」や、職務(役割)等級でも職能等級でもない「ハイブリッド等級」は、当時ではなかなか理解もされなかったが、しかし今日ではHRビジネスパートナーはグローバル人事の標準装備となったし、ハイブリッド等級はYKK、アシックス、ヤマト運輸など各業界のトップ企業で採用されている。しかし、それも裏返して見れば、そうした変化に10年を要したということになる。

それに比べると、ここ1、2年での人事の常識・非常識の逆転の早さは、過去10年のそれを上回りそうな勢いである。

これからの人事には、特に人事の変革を主導するHRエグゼクティブには、過去の因習に決してとらわれない柔軟で、創造的な発想が求められるに違いない。

PROFILE

舞田竜宣 まいた たつのぶ

HRビジネスパートナー㈱ 代表取締役

東京大学経済学部卒。世界最大級の組織人事コンサルタント、ヒューイット・アソシエイツの日本代表を経て現職。人事制度、人材教育、組織変革に豊富な実績を持つ。多摩大学大学院客員教授、グロービス経営大学院パートナーファカルティも兼務。『MBB:「思い」のマネジメント実践ハンドブック』(東洋経済新報社)、『行動分析学マネジメント』(日本経済新聞出版社)、『社員が惚れる会社のつくり方』(日本実業出版社)、『10年後の人事』(日本経団連出版)など著書多数。

※下記INDEXのタイトルをクリックするとバックナンバーがご覧いただけます

第1回 日本人の消えた日本企業~グローバル化~

第2回 多様性の光と影

第3回 雇用の平等とは何か

第4回 ダイバーシティは誰のため?

第5回 高齢者雇用

第6回 ミドルマネジメントの役割とキャリアを考える

第7回 抜擢人事で日本企業は変われるのか

第8回 人材流動化は日本を強くするか

第9回 役職定年は導入すべきか