_WEBpict.jpg)

舞田竜宣 まいた たつのぶ

HRビジネスパートナー㈱ 代表取締役

人材マネジメントに関する今日的な話題について読者との意見交換をしながら考察を深めていくこの企画。今回のテーマは役職定年である。

就業規則の定年とは別に、雇用はしつつも役職からは外れてもらう役職定年制度。厚生労働省の「2009年賃金事情等総合調査」によれば、従業員1000人以上の企業の47.7%が導入している。

しかし、その運用においては悩みを抱えている企業も多く、これからの導入を考えている企業もなかなか踏み切れない実態があるようだ。そこで今回は、以下の二つの問いを通じて、この問題を深く考えてみよう。

問1 役職定年は導入すべきか

問2 役職定年は何歳が適当か

※HRエグゼクティブ:本稿では、これからの人材マネジメントを大局的な視点から構想していくリーダー、すなわち、経営における重要な資源の一つである人的資源(HR=Human Resources)の管理と育成を担う人事部における管理職層のことをいう。

※本記事末尾に、次回テーマ「人事考課の設計思想」へのご意見募集のご案内がございます。ご回答いただいた方より抽選で50名様にQUOカードを差し上げます

⇒アンケートご案内へ

問1 役職定年は導入すべきか

企業にとって、社員にとって、役職定年は導入すべきものなのだろうか? それとも、導入すべきではないのだろうか?

[ 回答傾向 ]

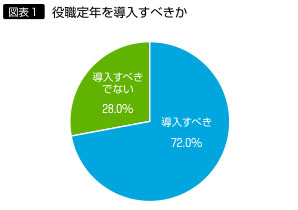

この問題は、よほどたくさんの方が関心を持っているのか、非常に多くの意見が寄せられた。全体傾向としては、7割以上が「導入すべき」というもので、「導入すべきでない」という意見は3割に満たなかった[図表1]。

この問題は、よほどたくさんの方が関心を持っているのか、非常に多くの意見が寄せられた。全体傾向としては、7割以上が「導入すべき」というもので、「導入すべきでない」という意見は3割に満たなかった[図表1]。

それでは、それぞれの意見を具体的にみていこう。

「導入すべき」派の意見

【世代交代が進む】

まず役職定年はオートマチックに運用できる制度なので、ポストが限られている中での世代交代の仕組みとしては使いやすいという旨の意見があった。

●役職者がいつまでもいると必然的に新陳代謝が図れない。だからといって、能力等の判断で役職者を解任することはしづらい。プライドを傷つけ、その後の仕事のモチベーションも維持できない。よって、年齢という極めて分かりやすい基準で新陳代謝を図ることが好ましいといえる

●何歳になっても上がいて、地位もそのままでは下の者がやりづらい。世代交代を仕組みとして導入できなければ、企業は長期間継続できない

●ポスト数が限られているため導入が望ましい

【組織活性化のため】

また役職定年は役職者の若返りを促すので、組織活性化が期待できるとの意見も多かった。

●新陳代謝の促進による組織の活性化、従業員の意識改革のため

●長い体制はイノベーションを阻む

●年齢が上がるほどに保守的になるため、前例踏襲型になってしまいがちであり、若い人たちのやる気をそぐことが多くなる傾向があると感じる

【次世代育成のため】

そして役職定年は、若手に上位職での活躍の機会を与えるので、人材育成にもつながりそうだ。

●次世代を育てるという意味で導入すべきだと思う。高齢化が進む将来、子孫である若手が育たなければ繁栄はない

●役職のまま定年を迎え退職してしまうと、次の世代が役職を実際に経験してみて壁にぶつかりアドバイスを受けたくても聞く人がいなくなってしまうため

●部下の育成も考えて、年配者は補助に回るほうがよいのではないか

【年功序列の修正】

また役職定年には、年功序列の弊害を正す効果もありそうだ。

●年齢だけで役職者になったような人が、いつまでも役職者でいるべきではない

●一律年齢による役職定年には反対。しかし、新卒一括採用・年功序列・終身雇用の日本型雇用慣行下では、現状ではやむを得ないとの認識。人材の流動化・労働市場の活性化と社内人事評価制度のバージョンアップが必要である

●年齢に伴うアウトプット低下のため

【人件費の抑制】

そして人事的には、人件費の抑制効果も見逃せない。

●総賃金抑制や組織の硬直化を回避する目的で考えると、役職定年制度は導入すべき

●会社の予算上、年齢によって区別は必要

【本人のキャリア開発のため】

もう一つ、役職定年は会社や次世代だけのためにあるのではなく、役職定年を迎える人のためにもなるという意見も印象的だった。

●次世代を育成するための期限を持つことで、現役職者も次の役職者も意識(覚悟)を持つことができる

●定年後の生活を考えたり、脱サラのきっかけとなったりするため

●組織の活性化と早期選択定年制度の選択肢を考えるきっかけになる

【その他の意見】

他にも、面白い意見があったので紹介しておこう。

●役職定年を役職就任後5年単位で設定し、役職にふさわしいかアセスメントを行うことができれば、役職に就くことがゴールにはならない

●役職の者がまだ余力のあるうちに若手にポストを譲り、自分が培ったナレッジを後世に伝えていくことでお互い成長できる機会が増えるのではないか

●企業・組織の流動性を担保していた「定年(退職)」の機能・効用が弱まっていく以上、一定の年齢で「強制的」に役職から降りてもらう仕組みを取り入れる(定年退職の代わりに)のは、組織としての普通の判断だと思う

「導入すべきでない」派の意見

それでは次に、役職定年は導入すべきでないとする意見を見ることにしよう。

【まだまだ活躍できる】

まず日本の社会全般について言えることだが、同じ年齢でも、今の人は昔よりずっと若々しくなっていることが言えるだろう。

●現代において、50代後半といっても「高齢者」という感覚はなく、せっかく脂の乗った時期に権限を縮小させ活躍の場を狭めるのは会社営業上も本人のモチベーション維持でもマイナス。現に、役職定年をきっかけに競合他社(外資・中小など役職定年制のない会社)に引き抜かれていくケースが多々ある

【能力主義・成果主義に反する】

そしてもちろん、この制度は能力主義的・成果主義的ではない。

●役職に見合った能力・成果がある限りは、やみくもに規程だけを当てはめるような方法では運用する意味がない

●実力があればその役職に就くのが自然だと考えるから

● 「年齢で職務/役職の判断をする」という考え方は、どうにも腹に落ちない。能力に応じて、仕事への采配を振るうのが経営だと思う

●年齢によって役職に定年を設けるのは、年功主義的な考えであり、現代の成果主義的な考えにはなじまないのでは

【モチベーションが下がる】

また役職定年があることで、役職定年後の人だけでない幅広い層のモチベーション低下も危惧される。

●役職を終えてから定年まで働く意欲を失ってしまう。また、役職定年の年齢直前で、役職に就いていない社員が、将来役職を得ることができないというあきらめも生まれてしまう

●組織活性化よりも中堅・若年層のモラールダウンに大きな影響を与える。役職定年該当者にとっても、適切な仕事が与えられず組織全体の活力ダウンに陥る

●ハイパフォーマーのモチベーションを維持するのに役職定年制度はかえって支障ともなりかねない

【時代に逆行する】

そして役職定年は、これからの日本社会の未来になじまないのではないかとの指摘もあった。

●高齢労働者の割合が増す状況下、いたずらにディモチベートさせるべきではない

●高齢化が進展している日本社会においては、今後ミドル・シニア世代の活用が至上命令となる。そういった世代のモラールやモチベーションを高く保つためには年齢だけで処遇を決定するべきではなく、年齢にかかわらずフラットに評価し処遇を決定するような仕組みが必要と考える

●その人の力量が現れるのには個人差がある。特に、女性の場合、育児があり、能力以外の物理的要因が働く。現在女性の就業はM字型を描いており、女性の力が出てくるのは、自分の時間が自由になる40代後半から50代である。その時に、男社会の見地から役職定年を導入すること自体に大きな疑問を感じる

【その他の意見】

その他に、すべての企業に言えることではないかもしれないが、オートマチックな役職交代が企業経営に悪影響を与えるのではという意見もあった。

●適切なマネジメントができる人材は限られており、その限られた人材を、この労働力人口が減少する中、年齢によって安易に役職から外すことは合理的ではない

●企業の規模にもよるが、中小企業等では優秀な人材が少なく年齢で一律に役職を外すのは現実的でない

考察

【役職定年の心理】

役職定年は、一種の年齢主義である点で、年功序列と同じような良さと悪さとを持っている。能力主義や成果主義が徹底できずに年功序列となってしまう会社では、年齢で一律に役職から外してしまう役職定年は、年功序列の弊害を年齢主義で取り除こうとする、皮肉ながらも実務的に一貫性のある施策であると言ってもよいだろう。

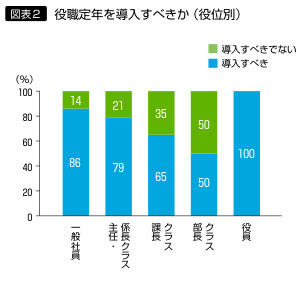

そもそも実力主義が徹底している「アップ・オア・アウト」(前回参照)の会社であれば、役職定年はおろか雇用の定年すら不要だ。だが、1人当たり教育費を米国の半分程度しか掛けない日本の企業では、アップ・オア・アウトの会社は中高年にとってのブラック企業のように見えるかもしれない。「その後」に不安を覚えるからだ。 役職定年も、これと同じような問題をはらんでいるのかもしれない。[図表2]は「役職定年を導入すべきか」との問いに対する回答を回答者の役位別に集計したものだが、役位が部長クラスへと上がっていくに従って、明らかに否定派が増えている。それなのに回答者が役員になると、なんと全員が導入に賛成する。これについてはさまざまな解釈が成り立つかもしれないが、一つの見方として、役職定年に近くなるほど不安を感じやすくなるため反対したくなり、一方でそのハードルを越えてしまうと賛成する、と言えるのではないだろうか。

役職定年も、これと同じような問題をはらんでいるのかもしれない。[図表2]は「役職定年を導入すべきか」との問いに対する回答を回答者の役位別に集計したものだが、役位が部長クラスへと上がっていくに従って、明らかに否定派が増えている。それなのに回答者が役員になると、なんと全員が導入に賛成する。これについてはさまざまな解釈が成り立つかもしれないが、一つの見方として、役職定年に近くなるほど不安を感じやすくなるため反対したくなり、一方でそのハードルを越えてしまうと賛成する、と言えるのではないだろうか。

【役職定年後のキャリア】

NTTデータ経営研究所のレポート(2011年)によれば、役職定年後の人材の扱いは以下の三つであるという。

①グループ企業や取引先を含む社外に出向・転籍・転職する

②専門職としてプレーヤーの仕事をする

③役職定年者の固有の役割に就かせる

①については実施可能な会社とそうでない会社があるだろうから置いておくとして、現在において最も多いのは②の専門職扱いだろう。だが問題は、普通は職位が上になるほど業務の専門家ではなくマネジメントの専門家となるわけで、そうした人が役職定年を迎えたからといってプレーヤーとして活躍できるのかという点である。

したがって、③の「特別な役割」を与えようとするのだろうが、しかし実際には部下を持たせられるわけでもなく、それでは若手の「教育係」はどうかというと、通常業務は直属上司や先輩が指導するのが筋であり、そこに横から口を挟むような真似(まね)は、せっかくの世代交代を有名無実にしかねない。

同研究所のレポートでも、ここが一番問題だと書かれていたが、プレーヤーとしての強みで今まで生きてきた人には役職定年後も居場所があるが、マネジメントを強みとして生きてきた人には役職定年後の居場所がないのが問題なのではないだろうか。

【HRビジネスパートナー】

この問題は一つのアイデアですべて解決するものではないだろうが、ここで一つ提案したいのは、こうしたマネジメント能力を持った役職定年者のうち適任者を、人事部付のビジネスパートナーとして活用してはどうかということである。

これからの人事は、人事制度や人事戦略を企画・構築する人、管理・運用する人、浸透・活用させる人の3種類が必要となる。この第三の人事を「HRビジネスパートナー」という。

筆者が2004年に執筆した『10年後の人事』(日本経団連出版)では、こうしたHRビジネスパートナーの機能と体制を詳しく紹介するとともに、10年後にはこれが人事の大切な機能となっているだろうと述べた。

その「10年後」である2014年が近づくに至り、確かにビジネスパートナーの重要性は多くの人の口に上るようになり、そうした役割を正式に設ける会社も増えてきた。だが、そうした取り組みをしようとする企業の悩みは、ビジネスパートナーの適任者をどう確保したらよいかということが多い。

確かにHRビジネスパートナーには事業マネジメントと人材マネジメントの両方に強みを持つことが要求されるため、例えば人事部員がすぐになれるかというと難しい場合がある。そのためコンセプトはよくても実現がなかなか進まないという状態が散見されるが、役職定年者こそ、ビジネスパートナーの適任者といえるのではないだろうか。

ビジネスの知識も人生の経験も豊かでマネジメントにも精通している人が、役職定年後の人件費で活躍してもらえるのなら、本人が充実感を得られるだけでなく、会社としてもかなり「お得」ではないかと思うのだが、いかがだろう。

問2 役職定年は何歳が適当か

仮に役職定年を導入するとしたら、年齢は何歳にすべきなのだろうか?

役職定年は、年齢主義の会社では一定の有効性が期待できる制度であるが、それでは、もし役職定年を設けるとしたら、何歳にするのが妥当なのだろう。読者の方々の意見は、以下のようだった。

[ 回答傾向 ]

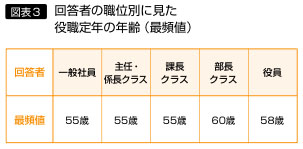

この問いは二者択一ではなく自由回答にしたので、回答者の属性ごとに最も多かった意見(最頻値)を並べると、[図表3]のようになった。

この問いは二者択一ではなく自由回答にしたので、回答者の属性ごとに最も多かった意見(最頻値)を並べると、[図表3]のようになった。

結果としては55歳、58歳、60歳の3区分に分かれたが、それでは最も低い55歳と最も高い60歳とについて、それぞれの意見を見てみよう(ちなみに意見のほうは、さまざまな属性の回答者から寄せられたものであり、例えば60歳を支持する意見が全員、部長クラスのものということではない)。

55歳派の意見

【キャリアパスを考慮して】

まず、キャリアパスから考えて55歳くらいが適当であるとする意見があった。

●部長に就く年齢が40代半ばとするならば10年程度が期間として適当かと思う

●55歳くらいまであれば、実績・成果を上げた人はそれなりの役職(役員・執行役員等)になっていることが多く、能力不足の役職者は退いて世代交代すべきと思う

【十分な引き継ぎのため】

また、世代交代を円滑に行うためには、このくらいからスタートすべきという意見も多く見られた。

●定年制60歳という前提で、定年の5年前にした。後継者育成という点で、後継者への十分な支援を行ってもらうことから、5年のブランクを設ける

●60歳定年の企業で考えた場合、後進の指導・育成と本人の進路を考慮すると、定年5年前くらいからシフトするのがよいのではないだろうか

●定年退職の10年前くらいが妥当かと思う。後任の育成・引き継ぎには、職責や業務内容によっては5年ほど要するものもあり、さらに早期退職してしまう可能性も踏まえ、弊社の定年65歳に対しては55歳という役職定年が妥当かと考えた

【本人のライフカーブから】

そして、会社としてのライフサイクルだけでなく、個人のライフサイクルカーブ(導入⇒成長⇒成熟⇒衰退に至るプロセス)を見ても、55歳が妥当ではないかとの意見もあった。

●仕事に対する情熱、発揮能力について、分かれ目になる年代と感じるため

●50代後半の社員を見ていると、55歳くらいをピークに、気力、体力ともに個人差が激しくなる傾向があるから

●50代社員を見ていると、明らかに仕事への意欲の低下が見受けられるのと、効率化という点でも落ちてくると思うので。55歳からの10年間は下を育てることに専念すべき

【社内で再び活躍するため】

55歳が働く人にとっても肉体・精神の曲がり角であるなら、そこにキャリアのターニングポイントを置くべきだとの考え方で、55歳役職定年を勧める意見もある。

●55歳はまだまだ働き盛りの年齢だと思うが、まだ余力のあるうちにポストを退くことが重要だと考える。役職を経て一般層になったからこそ発揮できる力があるだろうし、そういう人が一緒に仕事をすることが周りへのよい刺激にもなる

●あまり遅すぎると通常業務を担当するプレーヤーに戻ることができなくなると考えられるため

【本人の人生設計のため】

また、働く人が人生設計できるように、55歳で役職定年とすべきだとの意見もあった。

●55歳をすぎてマネジメントの第一線からは外れて、残りの10年を最後の自己実現に向けたキャリア形成に費やす、ということを日本のビジネスパーソンのスタンダードにしてはどうか

●定年後のキャリアを考える時期として適している

●定年60歳までの5年間でその後の進路選択の準備をする

●早期退職する場合に適当な年齢と考えるから

●定年年齢まで5年、厚生年金支給開始まで10年であり、老後の生活設計が見通せる年齢であるから

【早すぎてもいけない】

ちなみに、55歳派は基本的に早めの新陳代謝をよしと考えていると思われるが、とはいえ早すぎてもいけないとの意見も複数あった。

●50歳とすると60歳の定年まで長すぎる

●55歳よりも早すぎると本人のモチベーションや定年までの業務について難しくなる

●若手の少ない当社人口ピラミッドを勘案すると、50歳は早すぎる

60歳派の意見

一方で、役職定年は60歳であるべきだという意見には、以下のようなものがあった。

【雇用の定年が役職定年】

まず、60歳定年を前提とするなら、その定年年齢までは役職定年を設けないでよいとする意見が比較的多く見られた。

●仮に60歳を定年とするのであれば、同じ年齢でよいと考えるから

●定年再雇用後は役職に就けるべきではない

●60歳は就業の区切り。これ以後は、会社の価値観でなく個人の価値観で生きる方法を考えることがよいと思う。後輩を育てる意味でも、60歳をすぎても役職に就いているのはいけない

【65歳までを考えると】

一方、65歳までの継続雇用を前提としても、役職定年は60歳であるべきだとの意見もあった。

●雇用義務が65歳になり、55歳では、その後のモチベーションに影響が出る。60歳で第一線を引き、残り5年間は後継者育成期間にすることが期間的によいといえる

●55歳では今後の定年延長等の社会的な要請を鑑みると、役職定年後の期間が長すぎる

●定年の前のセカンドキャリアを考えるトリガーとしてもベストな時期だと思われるため

【高齢化社会への対応】

また、今後の社会変化を考えるなら、役職定年も高齢化すべきではないかとの意見もある。

●従来なら55歳でよいが、高齢者雇用、定年延長の世の中の変化に多少の対応は必要ではないか

●将来的に定年年齢が65歳、70歳へと引き上げられていく上で、若者への新陳代謝を促す年齢も徐々に引き上がっていくと思われる。現在の定年60歳を将来的な役職定年とするのが妥当だと考える

●定年延長や継続雇用の制度がある以上、一定基準として60歳

【ライフカーブから考えて】

また、働く本人の肉体的・経済的負担を考慮しても、役職定年は60歳が妥当であるとの意見もあった。

●自分や同世代の人たち(60歳前後のグループ)の働き具合、健康状態、能力の伸長状況を考えると、正直、おおむね「58~60歳程度」が相対的なピークと思われるため。今の民間では55歳時の役職定年が多いと思われるが、その多くは、かつての55歳から60歳定年への移行に伴うもので、現況にそぐわなくなりつつあると思う

●本人が勇退を考える場合の生活保障として、厚生年金報酬比例部分支給開始年齢マイナス1歳(雇用保険支給期間)

考察

【年齢主義への疑問】

役職定年が何歳であるべきかは、会社の風土によっても時代の変化によっても恐らく違うのだろう。高年齢者雇用安定法の改正に伴い、役職定年の年齢を引き上げる会社も最近では散見される。

だが、ここで考えてみたいことは、年功序列にせよ役職定年にせよ、徹頭徹尾、年齢主義にのっとった組織運営でよいのかということである。

今回の読者からの回答にも、「役職定年は導入すべきだが、適任者は対象外とすべきである」とか「役職定年は55歳であるべきだが、適任者は除外すべきである」といった意見が実はかなりあった。

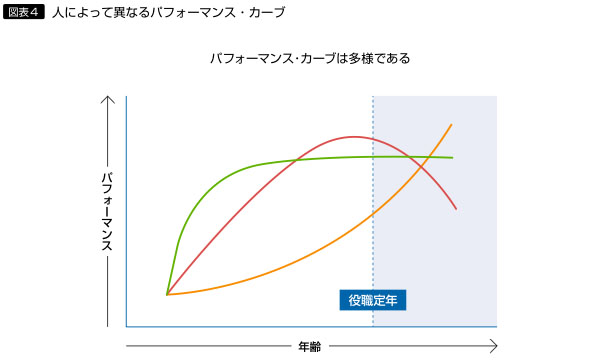

[図表4]のように、そもそも人の発達はワンパターンではない。若い頃は皆「どんぐりの背比べ」であったとしても、長年月の間にさまざまな紆余曲折を経て多様な発達をするはずだ。

特に役職定年の年齢前後ともなれば、能力や経験はもちろん、気力や意欲だって大きな個人差があるはずだ。それを無視した役職定年は、やはりどこかおかしいと言わざるを得ない。

【実力主義の好機】

ただ、だからといって通常の考課で役職を外すかどうか決めるというのも難しいのではないか。問1の読者回答の冒頭で言われていたように、能力では外せないから年齢で外しているというのが実態だからだ。それに管理職であれば自組織の業績の大部分は実質的には部下によるものかもしれないので、それが本人の能力なのかというと疑わしい点もあるだろう。

そこで、ある会社のように、役職定年を迎えた人にはオープン・ジャッジ・システムというルールを適用するのもよいかもしれない。これは、年に1回、大規模な多面評価を行い、評価が高くなければ後進に道を譲るというものだ。厳しいといえば厳しいルールだが、しかし、これが現実的には最も「適任者」だけ残せる仕組みといえるだろう。

プレーヤーとして生きるにせよ、部下を率いるにせよ、もしかすると役職定年の年齢を超えてこそ、真に実力主義の人事ができるのかもしれない。

次回テーマ:人事考課の設計思想

人事考課というものがこの世界に本格的に導入されて100年以上が経過した。だがいまだにこの分野に終着点はなく、私たちは依然として「どうすれば人を正しく評価(考課)できるのか」を探っている。

労務行政研究所が行った2013年の『労政時報』の全読者アンケートでも、今後1~2年の間に力を入れるべき人事課題の第1位は「人事考課制度の見直し」だった。

そこで最終回となる次回は、この広くて深い問題について、以下の2問を切り口に、人事考課制度の設計について考えてみたい。

Q1 チーム業績を本人の総合評価に入れるべきか

昨今のトレンドとして、個人を評価するだけでなく、その個人が所属する小集団(チーム)を評価する「チーム評価」を取り入れる企業がある。これは、自分を犠牲にしてもチームに貢献したことを評価できる利点がある反面、個人業績が同じ社員でもチーム業績が高いほうが報われるという結果を招く。

総合評価として考えた場合、チーム業績は本人の評価に入れるべきだろうか、それとも入れるべきではないだろうか。

Q2 評価基準は複雑でも緻密なものがよいか、多少は粗くてもシンプルなものがよいか

人事考課の仕組みは、正確性を追求するために複雑化の一途をたどってきた。項目は増え、考課ツールの種類も増えてきた。しかし、それでも十分な評価ができないと悩む企業は多い。それに対して近年の米国では、いっそ考課は粗くてもシンプルにしてしまえと割り切る企業も目立つようになってきた。

考課の物差しである評価基準で考えた場合、それは複雑でも緻密なもののほうがよいのだろうか、それとも多少は粗くてもシンプルなもののほうがよいのだろうか。

抽選で50名様にQUOカード(500円分)をプレゼントいたします。

(Q2) 評価基準は複雑でも緻密なものがよいか、多少は粗くても

シンプルなものがよいか

■お寄せいただいたご意見は、本連載次回の内容・構成に反映させていただくほか、

「読者からのご意見」として本編で引用・紹介させていただく場合がございます

(その場合は、社名・役職・個人名等は一切表記いたしません)

PROFILE

舞田竜宣 まいた たつのぶ

HRビジネスパートナー㈱ 代表取締役

東京大学経済学部卒。世界最大級の組織人事コンサルタント、ヒューイット・アソシエイツの日本代表を経て現職。人事制度、人材教育、組織変革に豊富な実績を持つ。多摩大学大学院客員教授、グロービス経営大学院パートナーファカルティも兼務。『MBB:「思い」のマネジメント実践ハンドブック』(東洋経済新報社)、『行動分析学マネジメント』(日本経済新聞出版社)、『社員が惚れる会社のつくり方』(日本実業出版社)、『10年後の人事』(日本経団連出版)など著書多数。

※下記INDEXのタイトルをクリックするとバックナンバーがご覧いただけます

第1回 日本人の消えた日本企業~グローバル化~

第2回 多様性の光と影

第3回 雇用の平等とは何か

第4回 ダイバーシティは誰のため?

第5回 高齢者雇用

第6回 ミドルマネジメントの役割とキャリアを考える

第7回 抜擢人事で日本企業は変われるのか

第8回 人材流動化は日本を強くするか