代表 寺澤康介 てらざわ こうすけ

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤康介です。

いよいよあと少しで2015年卒採用の解禁日である12月1日を迎えます。採用担当者の皆さまは、就職ナビや採用ホームページの制作の追い込み、セミナー等で使用するツールの制作やプレゼン内容の企画、学内企業セミナーへの参加調整など、多忙を極めている時期かと思います。今年の12月1日は日曜日になりますので、昨年に引き続き就職ナビのオープンと同時に就職ナビ主催の合同企業セミナーの解禁日にもなります。学生は、日付が変わるとともに就職ナビにかじりつき、日が昇れば今度は合同企業セミナー会場へ向かうという、慌ただしい1日になりそうです。

さて、今回は「インターンシップ」について考えてみたいと思います。2016年卒採用から採用スケジュールが後ろ倒しになるにあたり、この「インターンシップ」が重要なキーワードになり、その兆候がすでに今年現れているからです。

■政府提言がインターンシップ採用を加速

日本の新卒一括採用の選考では、エントリーシートなどの事前の書類選考もあるものの、ほとんどは面接で決まっているのが実情です。特に大手企業の実質上の面接解禁日となる4月1日から数週間は、多くの企業で一般の社員も面接官として駆り出され、大量の面接が同時進行して選考結果が決定されていきます。実は、そこには多くのミスマッチを生む原因が潜んでいるのです。短期間の数回の面接だけで本当の学生の能力が分かるのか、面接手法の素人である一般社員がどこまで学生の資質を見極められるのか、短期間に多くの企業の面接が集中するために学生が複数の志望企業を受験できないなど、以前から問題が指摘されながらも、結果として日本企業の横並び意識から同様のことが繰り返されてきたわけです。

そうした中で、インターンシップで採用選考するという事例が増えてきており、注目されています。その背景と今後の予測について説明しましょう。

海外ではインターンシップを採用選考に活用するのは当たり前のことなのですが、これまで日本では経団連の新卒採用の自主的なルールである「採用選考に関する企業の倫理憲章」によって、インターンシップは選考と結びつけることが禁止されてきました。インターンシップを採用選考につなげることを認めると、実質的な採用選考の早期化、いわゆる「青田買い」が横行する懸念があるためです。ただし、この経団連の「倫理憲章」は、経団連傘下で趣旨に賛同した765社の企業に当てはまるだけであり、その他の企業はルールに縛られないにもかかわらず、何となく全体のルールのように見られていました。

しかし、これまでも外資系企業などはこのルールに縛られず、インターンシップで採用選考を行っていますし、IT関連のベンチャー企業などもインターンシップによる採用をどんどん行っています。また、ユニクロがミスマッチを減らすためにインターンシップによる採用選考を宣言するなど、大手企業でもインターンシップ採用の動きが出てきていました。そこに、2016年4月入社の新卒採用に向けて政府が採用広報、選考時期を遅らせるよう2013年3月に提言し、7月に経団連がこれを受け入れたことが、インターンシップ採用の動きに拍車をかけているのです。

この政府提言は、企業の採用時期の早期化が学生の学業の圧迫を起こしているという考えから、会社説明会など採用広報の開始時期を大学3年の12月から3月へ、選考開始時期を4年の4月から8月に遅らせるというもので、実際には来年から実施される予定です。経団連は、この提言を受け入れたものの、従来の「倫理憲章」という表現から「採用選考に関する指針」という表現に変え、このルールを順守するトーンがかなり落ちているように見られています。その「指針」では、インターンシップを採用選考につなげないことは従来通りなのですが、拘束力自体が落ちている中で、罰則規定もなく、インターンシップ採用が広まる予測を生んでいるわけです。

■就職ナビ掲載のインターンシップ募集情報が倍増

さらに政府自体が、学生と企業のミスマッチ解消と学生の就職率向上のために、インターンシップを採用に活用することを推進しようとしています。選考時期を遅らせようとする動きと一見矛盾するのですが、政府は産学連携でのインターンシップによって、結果的に採用に結びつけて就職率アップを目指す施策を増やそうとしているのです。

そうした動きを受け、2016年度新卒採用を待たず2015年度新卒採用から、インターンシップを実施する企業が急増しているのです。就職ナビ運営企業などが設けているインターンシップ受付サイトでは、インターンシップ募集の情報掲載企業数が昨年に比べ倍増しており、いかにインターンシップによる採用を効果的に増やすか、企業による実験的な試みが多数進行していることが伺えます。大学側でも企業からのインターンシップ学生受け入れが急増しており、今後この動きにどのように対応していくかを検討しているところが多くなっています。では、今後インターンシップによる採用選考の動きはさらに広がるのでしょうか。おそらく政府などがよほど強い規制を効かせない限り、間違いなく広がるでしょう。

第1に、選考開始時期が大幅に遅くなる中、インターンシップ採用する外資系企業などと選考時期の差が一層広がり、早期に優秀人材に接触したい大企業の動きが予測されること。

第2に、経団連などの規制が弱くなること。

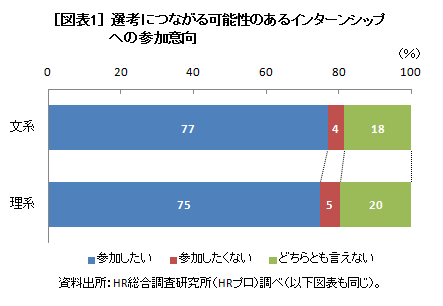

第3に、多くの学生がインターンシップ採用を望んでいること。HRプロが調査したデータでは、選考・内定に直結するインターンシップを望んでいる就職活動学生は、文系の77%、理系の75%に及びます。望んでいない学生はわずか4~5%程度にすぎません[図表1]。

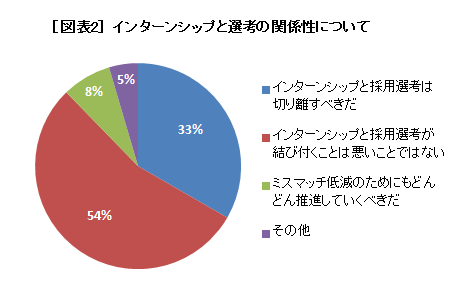

第4に、大学のキャリアセンターも必ずしも採用につながるインターンシップを否定しているところばかりではないこと。HRプロ調査では、選考・内定とインターンシップを切り離すべきと考えている大学キャリアセンターは33%にすぎません[図表2]。

第5に、政府自体がインターンシップによって結果的に就職率が上がることを望んでおり、その施策を打っていること

――などが理由として挙げられます。

■広がる都市圏と地方との格差

インターンシップ自体はミスマッチの解消に有効であることは間違いありませんし、こうした動きが現在の面接偏重の採用選考を是正することは望ましいと言えます。ただ、検討しなければならない課題も少なくありません。

多くの学生は、遅くとも大学3年になった時から早々にインターンシップに参加する準備を行わなければならなくなるし、インターンシップを受けるための選考も増えるでしょう。つまり、一層活動が早期化するということです。

また、都市圏と地方の格差も問題になります。セミナーや会社説明会は全国の主要都市で開催することもありますが、インターンシップとなるとその受け入れ場所は本社所在地に限定されることがほとんどと思われます。地方の学生がインターンシップを受けたいと思っても、金銭的・時間的な面で都市圏の学生と差が出ることは間違いありません。企業側でも、採用活動が長期化することと、インターンシップを受け入れる現場の負荷をどうコントロールするかという問題も増えてきます。

■中小企業でインターンシップ実施企業が倍増

ここからは9月末にHRプロが実施したアンケート調査の結果からご報告いたします。

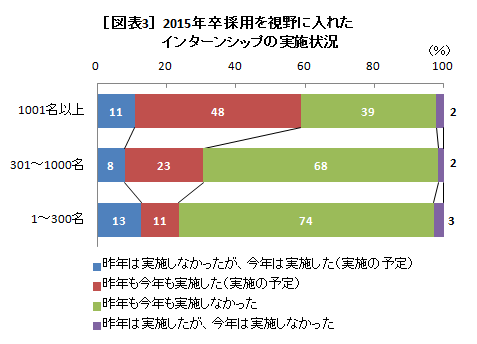

まずは2015年卒採用を視野に入れたインターンシップの実施状況について見てみましょう。企業規模により実施状況はかなり異なります。大手企業(1001名以上)では6割近い企業がインターンシップを実施しているのに対して、中堅企業(301~1000名)では31%、中小企業(300名以下)では24%に過ぎません[図表3]。

ただし、注目すべきは中小企業における実施企業の増え方です。昨年実施企業は13%(今年は取りやめた2%を含む)だったのに対して、今年から実施した企業が13%と倍増しているのです。インターンシップの実施にはそれなりの労力や時間を要するため、これまでは大手企業主体でしたが、中堅企業はもとより中小企業にまですそ野が広がってきていることが分かります。これまでのように、インターンシップは学生のキャリア支援のための協力といった側面だけではここまでの広がりはあり得ません。明らかに採用を念頭に置いてのインターンシップになります。入社後のミスマッチ防止はもちろんのこと、とにかく学生に自社のことを少しでも知ってもらう機会を創り出そうとしているものと思われます。

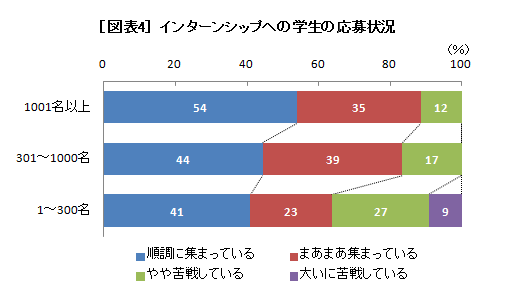

では、学生の応募状況はどうでしょうか。大手企業と中堅企業では学生は「集まっている」とする企業がともに8割以上になっていますが、中小企業では「集まっている」企業は6割超にとどまっています[図表4]。また、「大いに苦戦している」とする企業も1割あります。

インターンシップを新しく始めた企業が多く、募集方法が手探りの面もあるでしょうが、採用募集と同じくインターンシップ募集においても、学生の大手企業志向は強くなっているようです。大学キャリアセンターに寄せられるインターンシップ募集情報でも、学生の関心度には明らかな差が出ているようです。中小企業は、他にはないユニークなインターンシッププログラムを打ち出していく必要がありそうです。

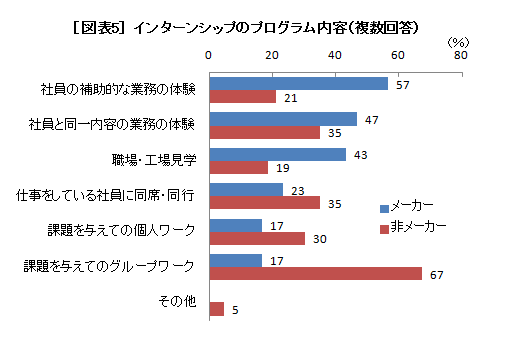

■メーカーと非メーカーで異なるプログラム内容

インターンシップの中で実施されているプログラム内容を比較してみると、企業規模による差よりも、メーカー・非メーカーによる差が大きくなっています[図表5]。メーカーで最も多いのは「社員の補助的な業務の体験」で57%に上るのに対して、非メーカーでは21%に過ぎません。一方、非メーカーで最も多いのは「課題を与えてのグループワーク」で実に67%に上るのに対して、メーカーでは17%に過ぎず、実施しているプログラムとしては最下位です。

次に、具体的な内容について見てみましょう。

- 技術者を中心に受け入れているが、テストや分析等を体験し、ものづくりの楽しさ、厳しさを学んでもらっている(機械)

- 実際の業務を経験してもらっている。社内の雰囲気や仕事の内容について理解を深めてもらった方が採用につながった場合に入社後のアンマッチが少なくて済むため(電機)

- 開発技術系は、社内のメカ・制御・ソフト・販売技術をすべて浅く広く5日間と、専門分野で担当と3日間にわたり一緒に仕事をしてもらう(機械)

- 1週間で完結できる程度の課題を与え、社員のアドバイスの下で、学生に取り組んでもらった(輸送機器・自動車)

- CADを用いての設計業務。工場においての加工や組立業務体験(鉄鋼・金属製品・非鉄金属)

- 部品の製図から実際の加工、加工後の部品の検査、検査データの分析、品質管理までの一連の流れ、実作業(精密機器)

- 都内店舗見学、新店舗立ち上げ業務の理解、新業態開発業務体験、先輩社員との交流(フードサービス)

- 8日間のうち、6日間の講義・グループワークと2日間の現場経験(現場実習・営業同行)(旅行・ホテル)

- デイサービスでのレクリエーション実施、夏祭り参加(医療・福祉関連)

- 社内の主要職場の仕事内容、実現できること、社員が実際にやってきたことなどを説明。商品(番組)の制作現場の見学・説明など(マスコミ関連)

- 1日目:会社説明、管理部門業務の説明、2~5日目:営業同行研修(夕方は報告書作成とグループワークの取り組み)、6日目:午前中はグループワークのまとめ、午後は社員を前にグループワークの発表会(商社)

- 営業社員との同行、提案書作成、システムへの入力業務等(情報処理・ソフトウェア)

- レジ補助、商品出し、清掃他(百貨店・ストア・専門店)

- 音楽教室の認定講師対象に実施している研修会の見学と、生徒募集用折り込みチラシの作成体験(教育)

メーカーの場合、技術系の受け入れ割合が多く、専攻と関係している業務であればゼロから教える必要もなく、補助的な業務を任せられるということでしょう。

広がりを見せることは間違いないインターンシップ採用。プログラム内容の検討、受け入れ態勢づくり、募集方法の検討等、今からできる準備を始めていく必要がありそうです。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役

HR総合調査研究所 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。

http://www.hrpro.co.jp/