代表 寺澤康介 てらざわ こうすけ

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤康介です。

最近、大前研一氏の新著「稼ぐ力~仕事がなくなる時代の新しい働き方」を読みました。日頃大前氏が主張されていることの多くが述べられていますが、今後の企業の人事課題の観点からも非常に参考になりました。

現状認識として、グローバルなビジネス環境の観点で日本企業が何に苦しんでいるのか、そんな日本でこれから必要とされる人材とはどのような人材かを述べ、次に「新しい働き方研究」として、日本のビジネスパーソンの世代別の課題を指摘し、その処方箋を示しています。世界的には報酬の格差がさらに広がるのが現状であり、ビジネスパーソンとして差別化の武器を持たないと勝っていくことはできないと、厳しく指摘しています。

人事・就職関連の話題で俎上(そじょう)に載せられているのは、アベノミクスの賃上げ政策、ユニクロの世界同一賃金宣言、経営者リーダー教育、人事データベース、追い出し部屋、65歳定年制、育休3年、女性活用、ヤフーの年収1億円制度、労働者派遣法改正、採用基準、採用選考方法、東大秋入学提言などで、極めて多岐にわたっています。皆さんが大前氏の個々の分析に同意するかどうかは別として、こうした俯瞰した視点が重要だと思います。

■入社前教育実施企業が中小企業でも増加

10月1日には各社で来春入社予定者の内定式が開催されたことでしょう。最近の傾向としては、本社に内定者全員を集めるのではなく、地方拠点にも会場を設けて開催する例が徐々に増えてきているようです。学生の負担を考えて、近くの会場で参加できるようにするためです。内定式には内定書の授与というだけでなく、内定者同士の顔見せという側面もありましたが、最近では内定者SNS等で内定者間の交流はWEB上でもできるようになってきていることから、一堂に集める意味合いが薄れてきていることも影響しています。

中には、デンソー(愛知県刈谷市)のように、リアルな内定式を執り行わない会社も出てきています。内定者には理系学生が多く、卒業研究や短期留学で忙しい学生をわざわざ本社に呼び集めるよりも、卒業までの時間を有効に活用してほしいとの配慮からだとのことです。内定者だけが見られるSNSで人事担当役員からの激励メッセージを配信することで、内定式に替えています。今後、理系内定者の多いメーカーでは同様な動きが出てくるかもしれませんね。

さて、内定者フォローの一環として、内定式から入社までの間に入社前教育(内定者教育)を実施する企業も多いことでしょう。今回は、HR総研が実施した調査を基に、内定者教育の状況についてお伝えしたいと思います。

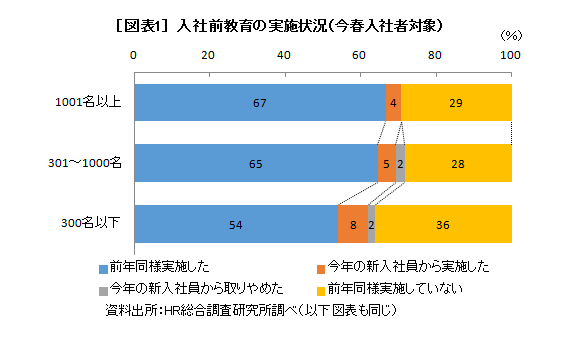

まず、入社前教育の実施状況から見てみましょう。2013年春入社者を対象に入社前教育を実施したかを聞いたのが[図表1]です。大企業(従業員1001名以上)と中堅企業(301~1000名)では7割に達していますが、中小企業(300名以下)では62%にとどまっています。ただし、今年から実施するという企業は、他の企業規模よりも多い8%もあり、今後徐々に実施企業は増えていくものと推測されます。

今では約7割の企業が実施しており、ある意味「常識化」している入社前教育ですが、過去においては常識ではありませんでした。1980年代では「入社する4月1日まで悔いのないように遊べばいい」と話す人事担当者も多く、その趣旨は「入社したらみっちり鍛えるから遊ぶ暇はない。遊びは学生のうちに済ませておけ」というものだったと記憶しています。

入社前教育が常識化していく背景には、インターネットや携帯電話の普及が関係しています。1990年代末まで学生への連絡は郵便物が主流でしたし、すべての学生が携帯電話を持っていたわけでもありません。そういう時代の連絡は手間がかかり、即時性にも欠けていました。2000年代に入り、インターネットと携帯電話が普及すると、連絡が極めて簡単になりました。就職情報会社等が提供する内定者管理ツールの普及も大きいでしょう。内定者への一斉告知だけでなく、集合研修への参加の可否などもアンケート機能を利用すれば数日(早ければ即日)で把握することが可能です。かつては、「入社前教育=通信教育」の感もありましたが、現在は様変わりをしてきています。

■メーカーと非メーカーで異なる実施状況

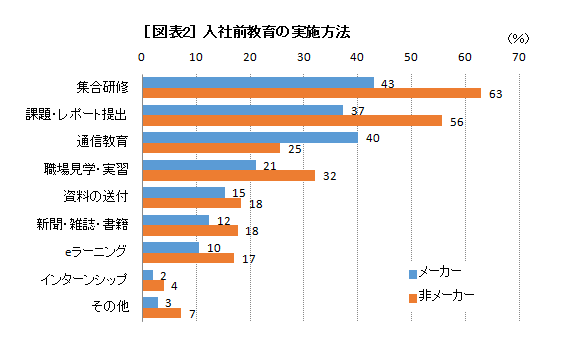

次に、入社前教育の実施方法について見てみましょう。こちらの結果は、企業規模による差異よりも、メーカー・非メーカーといった業種による差異のほうが大きくなっていましたので、グラフもメーカー・非メーカーでの比較にしています[図表2]。

グラフは、メーカー・非メーカーを合計した「全体」の集計結果を降順に並べたものです。全体を見て気付くのが、ほとんどの項目において非メーカーの実施率が高いことです。メーカー・非メーカーともに「集合研修」が最も実施率が高くなっていますが、非メーカーの実施率が63%なのに対して、メーカーは43%と20ポイントも低くなっています。次いで実施率の高い「課題・レポート提出」も、非メーカーの56%に対して、メーカーは37%にすぎません。

この差異の要因としては、冒頭の内定式の事例で挙げたデンソーと同様に「理系内定者への配慮」があります。理系内定者の比率が高いメーカーは、卒業研究等で忙しい理系学生の負担をできるだけ軽減すべく、集合研修等の実施を抑えているということになります。また、理系と文系では、入社後の業務もまったく異なり、同一の研修を実施しづらいという面もあるようです。

ただし、一つだけメーカーのほうが実施率の高いものがあります。「通信教育」です。非メーカーの25%に対して、メーカーは40%と15ポイントも高くなっています。非メーカーにおける実施率では「集合研修」「課題・レポート提出」「職場見学・実習」に次ぐ4番目になりますが、メーカーでは「集合研修」に次ぐ2番目の実施率となっています。技術教育の側面ももちろんありますが、かつて入社前教育の主流であった「通信教育」をそのまま継続している旧態依然とした体質であることも影響しているのではないでしょうか。

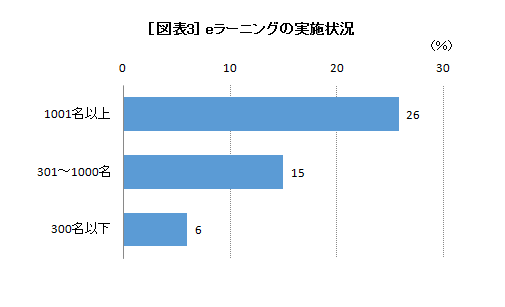

入社前教育の実施方法について、企業規模による差異はあまりないと前述しましたが、一つだけ企業規模によって大きく異なる項目があります。「eラーニング」です。「全体」の数値で見てみると、実施率は大企業26%、中堅企業15%、中小企業6%と、大企業と中小企業では20ポイントも差が出ています[図表3]。

こちらの要因は、内定者管理ツール(内定者SNS等)の利用率の差異に連動しています。多くの内定者管理ツールには、ビジネスマナー等のeラーニングコンテンツがパッケージとして搭載されているほか、eラーニングコンテンツプロバイダーと連携しています。企業は、オプションとしてeラーニングコンテンツプロバイダーのメニューから必要なコースを選択することで、内定学生は内定者管理ツールにログインすることで、eラーニング受講用のサイトにもシームレスにログインできるようになっています。

最近では、内定者管理ツールの契約期限を、学生が卒業する3月までではなく、新入社員の入社時導入研修期間が終了するまでに延長して利用する企業も増えてきています。

さて、入社前教育ではどんなことを実施しているのでしょうか。アンケートでは、フリー記述で回答していただきましたので、一例をご紹介いたします。

- 学校での学習の進捗や体調、トピックス等の定期的なレポート、社会人になるための学習(eラーニング)(化学、5001名以上)

- PCスキル、英語のeラーニングを実施している(電機、5001名以上)

- 内定者同士の交流・コミュニケーションを図るためのチームビルディングや、入社後のイメージを持ってもらうための座学(ITエンジニア)研修(人材サービス、1001~5000名)

- 学生と社会人との切り替えと仲間意識の醸成の機会として、3泊4日にて集合研修形態として実施している(最近では珍しいスパルタ教育)(運輸・倉庫・輸送、1001~5000名)

- 店舗に実際に立ち、接客や商品知識などを学ぶ現場研修に加え、入社直前には宿泊研修を実施し、グループワークを通じて「ホスピタリティ」を考えさせる(繊維・アパレル・服飾、1001~5000名)

- 通信教育(財務、論理思考、マーケティング)、集合研修(身の回りのトレンドをプレゼンテーション)、可能な場合はアルバイト勤務(店頭販売業務)を奨励(食品、1001~5000名)

- 専門分野における課題の提出、日経新聞の感想文(人材サービス、1001~5000名)

- 内定者向けのテキストと、そこから読み解く課題レポートの提出。課題ビジネス書への感想文、当社商品のプレゼン課題などのレポートの提出。上記のレポート類は、3~4週間に1度程度の間隔で提出してもらう形(百貨店・ストア・専門店、501~1000名)

- 適性検査結果を用いた「自分を知る」研修。ビジネスマナーのeラーニング。職場見学を含めた会社理解の研修(輸送機器・自動車、501~1000名)

- 会社を深く知ることを目的にしたワークショップ、基礎的なITリテラシーのeラーニング、若手向けビジネス雑誌の配付と感想レポートの提出(通信、501~1000名)

- 集合研修:内定者間の連帯感の醸成。相互理解の促進、課題:モノづくりにおける「研究の姿勢」「工場の仕組み」「営業の進め方」に関する書籍とそのレポート(化学、301~500名)

- 自社運営イベントにて、販売ブース運営を内定者に任せ、振り返り研修などを実施する(マスコミ関連、301~500名)

- 毎月の行動予定表作成提出、毎月の行動レポート提出、書籍感想文、マナー本、一般常識本(その他メーカー、101~300名)

- 「働く意味」など道徳的な内容の座学研修、「PCスキル」「コンプライアンス、情報セキュリティ」「ビジネスマナー」などのeラーニング研修(情報サービス・インターネット関連、101~300名)

- 論理思考醸成のため、課題を与え文章にて表現させる宿題を事前に出し、研修当日その内容に基づき研修を実施(医薬品、101~300名)

■入社前教育の目的は「マインドチェンジ」

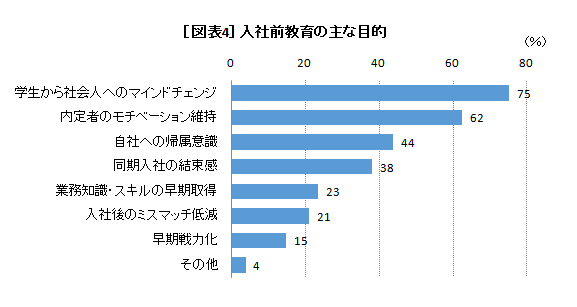

入社前教育を実施する企業が増えていますが、そもそもなぜ入社前に教育をするのでしょうか。即戦力として働いてもらうためでしょうか。企業の回答を見る限り、そうではないようです。確かに「業務知識・スキルの早期取得」(23%)や「早期戦力化」(15%)という回答もありますが、意外と少数派です[図表4]。

最も多いのは「学生から社会人へのマインドチェンジ」(75%)であり、「内定者のモチベーション維持」(62%)が続いています。「自社への帰属意識」(44%)、「同期入社の結束感」(38%)などの回答を見ると、内定者の意識に関わるものが圧倒的に多くなっています。最近連続して起こったアルバイト先での不適切な行為のSNSへの写真投稿などを見ると、知識やスキルといったこと以前に、「学生から社会人へのマインドチェンジ」の必要性がさらに増しているように感じますね。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役

HR総合調査研究所 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。

http://www.hrpro.co.jp/