舞田竜宣 まいた たつのぶ

HRビジネスパートナー㈱ 代表取締役

多摩大学大学院客員教授

ピースマインド・イープ㈱

エグゼクティブコンサルタント

問1 日本の離職率は低すぎるか

問2 人材流動化は日本企業を強くするか

本企画は、これからの人材マネジメントを大局的な視点から構想していくリーダーを“HRエグゼクティブ”と称し、構想するための思考の軸である“哲学”を磨くため、HRに関する今日的な話題について読者と意見交換をしながら考察を深めていくというものである。今回のテーマは「人材流動化」である。

人材の流動化には、社内における流動化(配置転換)と、社外との間での流動化がある。今回、特に議論したいのは後者である。

今の日本は、雇用安定と人材流動化のどちらを推し進めるかで揺れている。

例えば、厚生労働省は、2014年度の予算の概算要求で、雇用維持のための助成金(雇用調整助成金)を半減し、代わりに労働力移動を支援するための助成金(労働移動支援助成金)を大幅に増やしている。ところが同じ厚生労働省が、2013年度の「労働経済白書」では、雇用の安定のために有期雇用の非正規社員から無期雇用の正社員への移行を「期待」していると書いている。政府の戦略は、雇用を流動的にしたいのか固定的にしたいのか分からない。

また、いま日本で「正社員を解雇しやすくするには、どうしたらよいか」という議論が官民学を問わずなされているが、それは法律論的には「無期限の約束で交わした契約を途中解約しやすくするにはどうしたらよいか」ということにほかならない。法治国家としては、そうした議論自体がいかがなものかとも思われる。

そもそも、そこまで複雑なことをしなくても、雇用契約をすべて有期にしてしまえばよい。法律で、雇用契約には必ず期限を設けさせ、その代わり更新にまつわる制限を撤廃すれば、会社に貢献できる人材は何十歳になろうと働いていられるし、若くても貢献できない場合には有期雇用契約が更新されず契約満了となる。すると流動性が高まるだけでなく実力主義が徹底されて年功序列もなくなり、さらには高齢者雇用の問題まで一挙に解決できるではないか。

しかし、そのようなシンプルな結論には至らず、複雑な議論がされているのは、その根底に「人材の流動化」と「雇用の安定」との間で揺れ動く日本人の複雑な心境があるように思えてならない。

それでは、一筋縄ではいかないこの問題に、実務に携わる人事担当者としては、どういう思想や判断軸で臨めばよいのだろう。今回は、以下の2問から掘り下げて考えてみたい。

問1 日本の離職率は低すぎるか

問2 人材流動化は日本企業を強くするか

問1 日本の離職率は低すぎるか

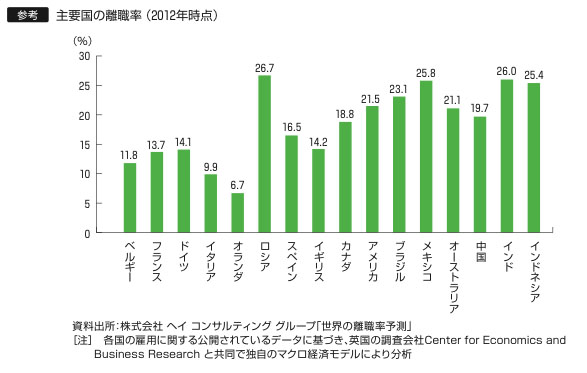

厚生労働省の「雇用動向調査」によれば、2012年の一般労働者の離職率は11.7%。ただし、離職者には対象期間中に事業所を退職したもののほか、解雇された者、他企業への出向者・出向復帰者も含んでおり、自己都合退職者のみの数値ではない。日本の大企業に限っていえば、自発的な離職率は、おおむね3%台である。これは2ケタ台が当たり前の海外企業とはまったく異なる。日本企業は、もっと離職率を高めるべきなのだろうか?

2001年に将来の人材流動化を予見し、人材の引きつけ(Attraction)と引き留め(Retention)の重要性について事例や施策を紹介した『A&R優秀人材の囲い込み戦略』(東洋経済新報社)を著した頃から、筆者は10年以上にわたり企業の人材流動化について研究してきた。日本の伝統的な大企業の自発的な離職率は、おおむね3%ないし4%であった。自発的な離職率とは、一時的なリストラや雇い止めなどの影響を除く、企業の自然な「人材回転率」(英語でいうターンオーバー[Turn Over]のこと)である。

これは多くの読者もご存じのとおり、海外の主要企業と比べると明らかに低い。彼らのターンオーバーは2ケタ台でも珍しくない。だが、外国と比べて低いというだけで、日本の流動性が低すぎると断じられるものでもないだろう。果たして、日本の離職率は低すぎて、何らかの流動化促進が必要なのだろうか? それとも、そのようなことはないのだろうか?

[回答傾向]

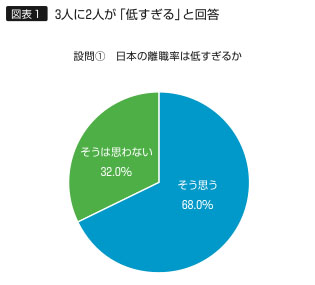

今回も多くの意見をいただいたが、割合としては[図表1]のように、およそ3人に2人は「低すぎる」派、3人に1人が「低すぎない」派であった。

今回も多くの意見をいただいたが、割合としては[図表1]のように、およそ3人に2人は「低すぎる」派、3人に1人が「低すぎない」派であった。

深く考え抜かれた意見がほとんどで、全部を紹介できないのが残念だが、それでは、それぞれの立場から一部を抜粋して見てみよう。

「低すぎる」派の意見

こちらは、3%という現状は低すぎるので、もっと上げるべきだという趣旨の意見である。

【流動化促進は個人と組織の成長につながる】

最も多かった意見は、もっと流動化を進めたほうが個人も組織も伸びるというものだった。一部を以下に抜粋する。

●人材が流動化すれば、人材、企業双方がよりよくなろうと努力するのではないか。人材はより待遇がよい企業、やりがいのある企業に雇用されるようにスキルアップや経験を積みエンプロイアビリティ(雇用されるための能力)を高める努力をし、それにより仕事のパフォーマンスも上がる。企業は業績を上げるためによりよい人材を確保し、待遇改善など優秀な人材を自社にとどめるための努力をするであろう

●人材流動化により、個人のキャリア向上だけでなく日本企業特有の密室性がなくなるため、コーポレートガバナンスを含めた企業の透明性を高めることにも寄与する

●「今いる環境」以外にも選択肢があることをしっかりと理解することで、新たに生じるモチベーションや向上するモラールがある。それが個人にも会社にもよい刺激になる

●65歳までの雇用が課題とされている現在、労使双方の利益のため流動化は必至。同じ企業に居続けて、会社も本人も幸福で成功したと語れる人の割合は少ないはず。自分にあった、自分を評価してくれる企業に移るのが自然になってくるはず

人材流動化は個人だけでなく会社の姿勢をも変える可能性がある。そのキーワードは「フェアネス(公正であること)」かもしれない。

多くの人が会社を移動することで、社員と会社とのフェアな関係が求められることになる。また、人材の移動により、会社は外部に対してガラス張りにならざるを得なくなるから、会社と社会との関係も一層フェアになることが期待される。

【働く人のキャリア形成に役立つ】

また、流動化は働く人の意識改革を促し、キャリア形成に寄与するという意見も多かった。

●人材の流動化が進むことにより、会社任せのキャリア構築ではなく、労働者側が真剣にやりたい仕事や自己実現したいことについて考え、行動することができるようになる

●会社に甘えている社員が多すぎる。人材の流動化が進めば、スキルアップ等の努力を自分で行う必要に迫られる。また、会社側は必要な人材に対しては流出を防ぐため、給与等のアップについても検討を行うのではないか

●労働者の勤務寿命が企業寿命(倒産だけでなく合併や買収等も含む)よりも長くなってきているから、従来の企業ベースの「就社」ではなく、職業ベースの「就職」をする意識が、長い職業人生を全うするために必要となってくる

人材流動化により、働く人は「人生をどの会社で過ごしたいか」だけでなく、「人生において、何をして過ごしたいか」を考えるようになる。それが自発的なキャリア形成につながることが期待できる。

【終身雇用は問題がある】

一方、終身雇用の問題点を指摘することで、流動化の必要性を説く意見もあった。

●終身雇用の概念がいまだ強く残っているせいで、社員は「今の会社でしか通用しないスキル」のみ身に付ければよいと思っているし、会社も世の中一般で通用するスキルを身に付けさせようとしていない。だから、いざ会社を去る(リストラ・雇用調整)ことになった際、そのとき初めて自分の市場価値・現在価値に気づくことになり(往々にして自分を高めに評価している)、社員は途方に暮れるし、次の職にも就けず時間を過ごすことになる

●人件費を圧縮し変動費化することで、業績低迷下でも柔軟に対応できる組織にしなければならない

●新卒入社企業で一生の仕事を選択することは困難だと思う。その時々のプライベートや自身のキャリアビジョン、価値観によって柔軟に選択する機会があってしかるべき。企業にとっても固定化することがリスクとして大きい

●現在、一般企業ではメンタル疾患等による長期休職者の増加や、右肩上がりの賃金制度による処遇のメリハリのなさが企業の競争力低下に結び付いている

●ミスマッチは会社・社員ともお互い不幸だから

終身雇用は、いろいろな意味の「固定化」を招く。スキルを固定化し、人件費を固定化し、生き方を固定化する。

人が社会人として過ごす40年ほどの間、環境が変わらずにいれば、固定化は安心と効率につながるだろう。しかし、日本人の高齢化に伴い労働年数が延び、ビジネスのグローバル化に伴い環境変化の速度が増すばかりとなれば、固定化はむしろ不安と不適応につながるかもしれない。

【流動化は社会的にも有意義である】

さらに、人材流動化は企業戦略としてだけでなく、国家戦略としても大事だという意見があった。

●成長産業への人材移動をスムーズにするためには必要

●流動化により就業の機会が広がれば、能力を発揮できる機会も増えるはず

●雇用機会の提供、有能な人材の発掘、人材の同質化を防ぐために必要

●若年層の雇用問題対策の一助となる。人件費(特に退職金)を下げられる。さまざまな経験を積んで実績を上げた人が起業するきっかけとなり、その結果雇用対策につながる

●流動化を促進させ、転職への抵抗感を減らせば、高齢者の持つスキルを他社で活かす機会が生まれやすい

●労働市場の流動性をある程度高めることで、人員調整や機動的な人員確保が行われやすくなると思う。ただし、人材移動をしても日本企業が強くなるとは限らないので、おおむね10~15%程度の離職率が望ましいのではないかと思う

人材流動化は国家レベルで見れば資源の最適な再配分につながり、それは若年層だけでなく高齢者にも活躍の機会を与えることになるかもしれない。

「低すぎない」派の意見

それでは今度は、現状の流動性は低すぎるとはいえず、今以上に高めるべきではないという趣旨の意見を見てみよう。

【働く人が不幸になる】

まず多かったのが、人材流動化は働く人を不幸にするというものだった。幾つかご紹介しよう。

●会社の命令で業務がコロコロ変わるような状況では、社外で通じるスキルを高めることは困難である。単に収入が下がり、雇用不安が増すだけ

●流動化=非正規社員の増加を促すことになりかねず、不安定な生活を強いられることになる

●今の企業風土のまま人材流動化を進めた場合、待っているのは今以上に社員を使い捨てにする奴隷社会

●キャリアアップのための転職となっていないケースが多い

確かに今の現実を踏まえると、むやみな流動化は、かえって社会のひずみを押し広げる結果になるかもしれない。

【会社や国に損失を招く】

さらには、流動化は会社や国にとって損失を招くという指摘もあった。

●やみくもに流動化ばかりを進めると、海外に人材が流出していくことになるのではないか。社員がずっといられるような会社にすべく、企業は努力していくべき

●人と共にノウハウが海外に流出すると国益を損なう恐れがある

●日本企業は、長く勤めることで、落ち着いた組織力、企業力を維持してきた。知識や技術の継承もしかり

実際、今日では日本のメーカーからアジア各国の新興企業にかなりの数の技術者が移っているようだ。流動化の促進は、このような傾向を一層強めるかもしれない。

考察

予想したとおり賛否両論それぞれにうなずけるものとなったが、これらをシンプルに集約すれば、行き過ぎた雇用安定化も流動化も、ともに問題があるといえそうだ。

そうすると、次に問題となるのは「適度な人材回転率(ターンオーバー)」は何%なのかということだろう。

【マジック・ナンバー・オブ・セブン】

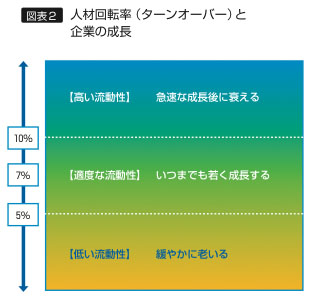

筆者は、大企業の中で長期的な成長力があり、かつ労働市場での評価が高い日米の企業を複数社選び、その離職率を調査したことがある。すると、バラつきはあるものの、日米とも最頻値は7%前後、範囲的には5~10%に大多数が分布した。

7%の離職率とは、つまり100人いたら年間7人前後が自発的に辞めるということである。これを多いと感じるか少ないと感じるかは人によって違うだろうが、一つの考え方としては、毎年7%ずつ人が入れ替わるということは、単純計算すれば100%入れ替わるのに15年弱かかるということだ。会社や事業の寿命は30年といわれることがあるが、これなら折り返しを過ぎるあたりで組織を一新し、次の命(新事業)を育むこともできるだろう。

それよりも極端に離職率が低いと、組織の新陳代謝が下がり、老化が進む恐れがある。例えば、離職率3%の会社は人材が入れ替わるのに33年かかるが、これでは生まれ変わる前に会社の寿命が尽きてしまう。 逆に離職率が高すぎる会社では、新陳代謝が激しすぎて、急成長の後に急速な衰退を迎えるところがある。まるで高速で行われる麻雀やトランプのように、あっという間に役(適材)がそろい、組織としての知が形成され、市場での認知度や評判が上がる。しかし間もなく、そうした知の礎を築いた人々が会社を離れてしまうので、暗黙知(共通体験を通してしか継承できない、記録に残せないノウハウ)が会社から失われてしまい、後から入ってきた人は個人としては優秀でも、会社としては確固たる業績を上げることができなくなる。そして、そうした知の喪失は世代が代わるたびに進んでいく[図表2]。

逆に離職率が高すぎる会社では、新陳代謝が激しすぎて、急成長の後に急速な衰退を迎えるところがある。まるで高速で行われる麻雀やトランプのように、あっという間に役(適材)がそろい、組織としての知が形成され、市場での認知度や評判が上がる。しかし間もなく、そうした知の礎を築いた人々が会社を離れてしまうので、暗黙知(共通体験を通してしか継承できない、記録に残せないノウハウ)が会社から失われてしまい、後から入ってきた人は個人としては優秀でも、会社としては確固たる業績を上げることができなくなる。そして、そうした知の喪失は世代が代わるたびに進んでいく[図表2]。

【ターンオーバー・コントロール】

人材の流動性は、高すぎても低すぎてもいけない。だから、自社の流動性をどこに置くかという目標値が必要になる。業種などによっても異なるだろうが、ぜひ考えてもらいたい。

もう20年近く前の話だが、筆者がある上場企業の社長にリストラを進言したとき、「舞田さん、日本企業でリストラはできないんだよ」と言われたことがある。当時は、それが常識だったのだ。

しかし今日では、企業は戦略に応じて希望退職や事業売却などのリストラを普通に実施するようになった。常識がひっくり返ったのだ。

だが、例えば10年後の人事を視野に入れた場合、いつまでも場当たり的なリストラに依存するのはいかがなものだろう。その場限りの適正人員数を膨大な手間と費用をかけて調査しては、さらに費用をかけて人を減らすという経営が、マネジメントの完成形であるとは筆者には思えない。

日本が誇るモノづくりの現場で行われているように、ある目標値を掲げて状況を常時モニタリングし、適正範囲を外れないように諸条件をコントロールする。同じことを人事でも実施するのが、これからは常識になっていくのではないだろうか。

人材回転率のコントロール、「ターンオーバー・コントロール」を、そろそろ真剣に考える時期にきているように思われる。

問2 人材流動化は日本企業を強くするか

かつて終身雇用が日本の強みだといわれたが、それはもう過去の話にすぎないのか。人材流動化が日本企業を強くするのだろうか?

問1で、流動性は高すぎても低すぎても会社を弱くする、という結論めいた話をしたが、それでは問2であえてこの質問をしたのはなぜかというと、人の数さえコントロールできれば本当に会社は強くなるのか、ということを考えたかったからである。

それでは、読者の意見を見ていこう。

[回答傾向]

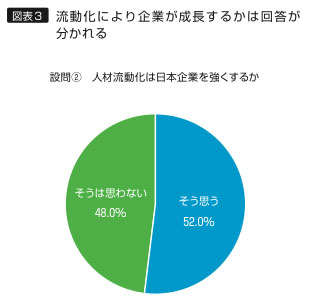

回答傾向としては、人材流動化は日本企業を強くするというスタンスの意見が半数をやや超えた。だが、問1と比べると、この設問では賛否が拮抗(きっこう)している。それほど複雑なテーマであったと考えてよいだろう[図表3]。

回答傾向としては、人材流動化は日本企業を強くするというスタンスの意見が半数をやや超えた。だが、問1と比べると、この設問では賛否が拮抗(きっこう)している。それほど複雑なテーマであったと考えてよいだろう[図表3]。

「強くする」派の意見

【グローバル化に対応できる】

まず、多くの日本企業にとって最大の経営課題であるグローバル化に、人材流動化は資するという意見が多く見られた。

●すでに優秀な人材を国内のみならず海外からも雇い入れている現状を見ると、企業のグローバル化と流動化は切っても切れない関係だ

●長期的に見ると、今後ますますグローバル化が進み、海外企業のように人材の流動化が当たり前な状況となる。その中で、人材と企業が双方に高め合い日本企業が強くなる

●世界の他の企業と伍して競争する以上、人材マネジメントも海外の状況に合わせたものにしなければならないし、日本と海外を分けてマネジメントしていけるほど、日本企業は器用ではない

善いか悪いかは別として、グローバル化を志す日本企業は、人材流動化に背を向けるわけにはいかないのかもしれない。

【人と組織の質が高まる】

また、問1の回答と重複するところもあるが、人の移動と意識改革とによって、人と組織が強くなるという意見も多かった。

●社会的に「プロ」と呼べる専門職の育成につながる

●社員一人ひとりのスキルアップが企業の強化に貢献していく

●今後、競争環境のスピード化、グローバル化が進展し、必要とされる人材の能力・知識・経験もその時々で大きく変わる。人材の流動化を進めることは、日本の企業力の向上に資する

人材流動化は日本的ではないという人もいるが、これらの意見を見ると、人材流動化が生み出す人材は、まるで誇り高い「日本のサムライ」であるように感じられるのは筆者だけだろうか。

【適材適所が実現する】

また、人材流動化は適材適所を社会レベルで実現する、という意見もあった。

●産業構造の変化への対応や人材のミスマッチを是正するためにも、人材の流動化は必要

●怖いのは、合わない仕事を惰性で65歳まで勤めること。個々人が仕事に意義を持って成長しなければ、企業の成長はない。流動化促進はその起爆剤になり得る

●人材の流動化により、それぞれの能力に合った役割が期待される

人はまず「生き」なければならない。しかし、ただ生存するだけでなく、いきいきと活躍する「活きる」ことも目指したい。人材流動化は、それを支援するという考え方であろう。

【多様性が増す】

また、人材流動化は自然な帰結として人材の多様性を増やすので、それが会社を強くするという意見もあった。

●さまざまなバックグラウンドを持っている社員がいてこそ、企業は強くなると思う。それにはさまざまな企業を経験していることがよい

●緩やかな人材流動化による、従来と異なる価値観や刺激の注入は必要

●社内の人事異動でも刺激がある。他社を知ることは経験になるし、他社を経験した人を受け入れるのも、刺激になるはず

多様な人材がいる職場は、確かに雰囲気も動きもダイナミックだ。そして実際、流動性も高いことがほとんどである。

【強める一方で課題も】

とはいえ、流動性を高めることには賛成でも、一方でそのための課題もあると指摘する意見も少なからずあった。

●一部の企業による使い捨てなどの弊害も出始めていると思う

●うまくいっているうちは強くなると思う。ただし、終身雇用に比べ確実に日本独自の愛社精神は失われるため、うまく企業が回らなくなり崩壊が始まれば止まらない可能性はある

ここは無視できないポイントだ。単なる人員数の管理は、このような問題につながる可能性は十分にあると考えられる。

「強くしない」派の意見

では一方で、人材流動化は日本企業を強くしないという意見を見てみよう。

【現行組織と不整合を起こす】

まず、人材流動化は今(まで)の日本企業と相性が悪すぎるという意見があった。

●流動化した人材をマネジメントするのは「終身雇用世代」や「生え抜き主義」の人たちであるから、マネジメントの未熟さにより、結局企業は弱体化していく

●流動化を進めるのであれば、企業の報酬体系を抜本的に変えることも併せて進めなければならない

●受け入れる会社の対応ができていない

●終身雇用ゆえの「滅私奉公」「個人の利益にとらわれず会社全体の利益を考える」「個人成績にとらわれず部下、後輩の育成に注力する」といった勤勉な日本人の気質に、人材の流動化はそぐわない

確かに、今までの日本的経営のスタイルや仕組みをまったく変えずに、ただ流動性だけ高めたら、不整合から問題が起きてしまうことは想像に難くない。

ただ、自己犠牲(サクリファイス)やチームワーク、誠実さ(インテグリティ)といった価値観や行動様式は、日本人だけが持っているものではないと、さまざまな国の人や会社を見てきた筆者は感じる。

【組織力を弱める】

長期勤続が組織力を高めるという観点から、流動化に慎重な意見もあった。

●個人より組織力が重要。そのためには長期勤続の社員力が重要

●一部人材の流動化は組織に刺激を与えるが、落ち着いた人材の定着化が、組織力、企業力を形成する。伝統や企業文化を醸成するためには、人材の定着化が欠かせない

●日本企業では、外部から来てすぐに能力が発揮できるような業務内容は少ない。同じ企業で少しずつ経験・知識等を積み上げていくほうが、企業力が強くなる。それが日本企業の仕組みであり、よいところだと思う

確かに「同じ釜の飯を食べて育った」人たちは同質性を身に付けるから、その集団内では言わなくても分かる効率的なコミュニケーションが可能となるが、それは逆に言えば、外から来た人にとっては見えない高い壁があるように思えるだろう。

【人材が育成されない】

また、流動化によって人材を必要なときに外から採用するという習慣ができてしまうと、自社内での人材育成がおろそかになったり、せっかくの教育投資が離職により無駄になったりしてしまうのではないかという意見もあった。

●企業が安易に社員を離職させるようになると、企業内でのタレントマネジメントがおざなりになってしまう可能性がある

●今のところ、欧米のように社員個人のキャリアアップにつながっているとは言えず、むしろ人材育成費用の付け回し、あるいは浪費になっている

●長期雇用・処遇・育成は日本企業の強みである。適度な流動化はよい刺激となることもあるだろうが、流動化すればよいというものでもない

この問題は確かに悩ましいが、ただ現実の事象を述べておくと、筆者の調査では、例えば、米国の優良企業の教育投資は日本企業の倍であった(社員1人当たり10万円 vs. 5万円)。

辞めてしまうかもしれない人材になぜこれほどお金をかけるのか、その意図も後で考察してみたい。

【単なる人減らしにしかならない】

人材を流動化することで、会社は人を守るべき資本としてではなく、必要に応じて買う文房具のような資産として見るようになるかもしれない。それを危惧する意見もあった。

●安易な解雇・採用による流動化は人材のコスト化を促進するだけで、日本全体ではよい結果を生まない

●人材の流動化が日本を強くするためには、企業が社員の自立化と組織力を高める仕組みを持つことが必要。それなしには、人材の流動化、社員の自立化という大義名分の下、企業は人材と組織強化のための投資やアクションをしないまま、評価の低い労働者をカットすることしかできないのではないか

終身雇用においては、企業は働く人を守り育てるという明確な義務があった。それでは、人材流動化時代の企業の義務とは何だろうか?

それが明確に認識できなければ、人材流動化は企業にとって、ただの人員数コントロールでしかなく、その主管部署となる人事は、自分たちの社会的責任を認識できないまま、財務的責任ばかり懸命に果たそうとすることになるかもしれない。

【上は流動すべきだが、下は安定すべき】

流動化については、上から下まで同じと考えるのではなく、階層によって違う考え方があるのではないかという意見もあった。

●スポーツでも何でも、日本人の特徴は規律性と団結力にあるとされ、これらはある程度の期間での醸成が必要となるため、流動化がすぎると恐らく日本企業というより日本人のよさが消えてしまうと思う。ただし、リーダーとなる人には、ある程度の強烈な個性が必要であることも国際競争においては事実である。1~2割程度の流動する強烈な個性と、その他大勢の団結による総合力というのが日本企業の魅力になる

本当に日本人の集団のほうが他と比べて規律と団結に優れているかどうかはさておき、ここで面白いのは、上は流動的に、下は安定的にという考え方である。なぜ面白いかというと、それは「日本的」ではないからだ。

調べてみれば明白だが、日本の組織というのは、上に行けば行くほど辞めなくなる。そして、辞めなければいけない立場からも遠ざかる。

日本企業は欧米企業と比べると、上が責任を取らない。責任を取るのは「トカゲのしっぽ」といわれる下の者たちだ。だから組織の上層部は、若者の部下に守られ会社に居続ける「ムラ社会の長老」グループとなる。日本の会社では、上に行くほど流動性が低くなる。この風習に一石を投じる意見である。

【流動化は損害を生みかねない】

流動化にはリスクがある。それを上手にまとめた意見があったので紹介する。

●使用者サイドからいえば、「重要事項の秘密保持(漏洩(ろうえい)の防止)」「成果と処遇の一貫・一体制の保持(不公平の排除)」「有為な職員の継続的・安定的雇用の保持(育成後の有為な人材流出の防止)」「高度な日本的技術の継続的保持・進化(高度な技術力の低下の防止)」等といった観点から見ても、欧米的な人材の流動化はむしろこれらの阻害材料に働く場合が多いのではないか

確かにそのとおりである。だからこそ、今までのような無邪気な信頼に頼るという人材マネジメントのスタイルでは、企業は人と事業をマネージしきれないだろう。

考察

どうやら企業にとっての人材流動化は、単なる人員数コントロールではなさそうだ。そういう了見でいる会社は、強くなるどころか大変な目に遭うかもしれない。

流動性は高すぎても低すぎても好ましくなく、低い会社は組織の活性化といった意味からも流動性を高めないといけないが、大事なことは、どうやってそれをするかという点であろう。

【アップ オア アウト】

単に、「君はもうウチには不要だから辞めてほしい」というメッセージを送るようなことは、本人のためにもならないが会社のためにもならない。いわゆる「ブラック企業」のレッテルを自社に貼るようなものだ。

一方、世の中には、離職率が比較的高いのに、辞めた人が会社に愛着と忠誠心を持ち続け、離職後も会社のブランド向上に役立つようなことをする、そんな会社もある。

そういう会社には共通点がある。それは、以下の3点である。

①会社を一流の人材集団にしようという強い意志があること

②社員に徹底的な教育を施し、どこに行っても活躍できる力を付けさせること

③いたずらに上位ポジションを増やさず、ポジションに就けない人は辞めてほかで活躍するという、社内を超えた社会的キャリアパスを持つこと このような人材マネジメントのスタイルを、「アップ オア アウト」という。いわゆる「人材輩出企業」は、恐らくすべてこれを行っているのだろう。

このような人材マネジメントのスタイルを、「アップ オア アウト」という。いわゆる「人材輩出企業」は、恐らくすべてこれを行っているのだろう。

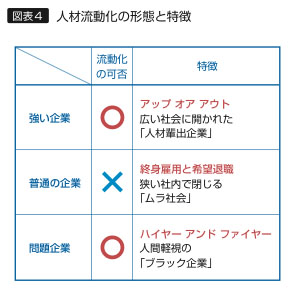

アップ オア アウトと混同しやすいスタイルに、「ハイヤー アンド ファイヤー」(採用&解雇)がある。これは必要なら雇い、不要なら辞めてもらうという単純な人員数コントロールのことである。いわゆる「ブラック企業」がしていることである[図表4]。

【人材輩出企業へ】

アップ オア アウトを敷いている会社には、ぬるま湯的な雰囲気とは程遠い緊張感と規律がある。誰もが自分に厳しく、かつ誇りを持っている。そういう人材を会社は尊重し、しかし甘やかさない。だから、上が詰まっていていつまでも昇進できないのはかわいそうだからポストを増やす、などということはしない。会社のポストは有限だが、世の中のチャンスは無限にある。お互いがそう信じて、人事が進行する。

つまり、経営者と人事にとって、人材流動化への挑戦は、人材輩出企業への挑戦でなければならない。

日本がそういう会社で満ちあふれたとき、この国は世界に冠たる人材立国になるのではないだろうか。

PROFILE

舞田竜宣(まいた たつのぶ) 東京大学経済学部卒業。組織行動変革の専門コンサルタント会社を経て、マーサーおよびヒューイット・アソシエイツ(現・エーオンヒューイットジャパン)でグローバルな人事・組織コンサルティングを行う。ヒューイット・アソシエイツ日本法人社長などを経て現職。著書に『行動分析学で社員のやる気を引き出す技術』(日本経済新聞出版社)、『社員が惚れる会社のつくり方』(日本実業出版社)、『行動分析学マネジメント』(日本経済新聞出版社)、『10年後の人事』(日本経団連出版)、『18歳から読む就「勝」本』(C&R研究所、共著)など、監修書籍として『人事労務用語辞典[第7版]』(日本経団連出版)がある。

東京大学経済学部卒業。組織行動変革の専門コンサルタント会社を経て、マーサーおよびヒューイット・アソシエイツ(現・エーオンヒューイットジャパン)でグローバルな人事・組織コンサルティングを行う。ヒューイット・アソシエイツ日本法人社長などを経て現職。著書に『行動分析学で社員のやる気を引き出す技術』(日本経済新聞出版社)、『社員が惚れる会社のつくり方』(日本実業出版社)、『行動分析学マネジメント』(日本経済新聞出版社)、『10年後の人事』(日本経団連出版)、『18歳から読む就「勝」本』(C&R研究所、共著)など、監修書籍として『人事労務用語辞典[第7版]』(日本経団連出版)がある。

次回テーマ:役職定年は導入すべきか

2013年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法に伴い、65歳までの雇用確保において、役職人事が停滞したりポストが不足したりすることが懸念される。そのため役職定年制を導入することで、この問題に対処しようとする企業が増えることも考えられる。

また、従来は60歳以降に継続雇用するか否かを企業側が選別できたが、法改正によってそういう対応ができなくなることから、役職定年制の導入等で人件費の配分を見直していく動きも見られる。

すでに役職定年制を導入している企業では、以前の定年年齢であった55歳で役職定年としているところが多い。しかし、これからは役職定年後に最長10年間(65歳まで)も勤務することになる。今までは定年退職までのほんの数年しかなかったので、社員も大目に見てくれていたかもしれない。だが、もうそういうわけにもいかない。

役職定年の是非と、その意味について、本腰を入れて考え、確固たる哲学を持つべきときが来たのだ。

そこで次回は、次のような問いについて読者と一緒に考えてみたい。

問1 役職定年を導入すべきか?

企業にとって、社員にとって、役職定年は導入すべきものなのだろうか。それとも、導入すべきではないのだろうか?

a)導入すべき

b)導入すべきではない

のどちらかのスタンスで、意見を寄せていただきたい。

問2 役職定年は、何歳が適当か?

仮に役職定年を導入するとしたら、何歳にすべきなのだろう? 例えば、部長クラスの役職定年は何歳が適当か?

これについては、いつもの二者択一ではなく、自由回答で理由も添えていただきたい。

HRエグゼクティブの羅針盤──企業の未来と人事の哲学

厳しい環境の中で岐路に立つ日本企業。経営の舵取りに、成長像を見通す明確なビジョンが求められるのと同様に、人事マネジメントの舵取りを担うHRエグゼクティブには、大局的な視点からのビジョンメイキングや判断が求められています。本連載が目指すのは、人事部門で現在、またはこれからそうした立場を担う方々とともに、いまそこにある数々の課題を一段高い目線から考えること――ここで提示する「問い」を軸に、多くの意見を交えて議論を展開することです。ここからの問いに、皆さんから意見をお寄せいただき、次回以降は、それらの意見を本編に交えつつ、課題へ挑む“航路”を探っていきたいと考えます。

※下記INDEXのタイトルをクリックするとバックナンバーがご覧いただけます

第1回 日本人の消えた日本企業~グローバル化~

第2回 多様性の光と影

第3回 雇用の平等とは何か

第4回 ダイバーシティは誰のため?

第5回 高齢者雇用

第6回 ミドルマネジメントの役割とキャリアを考える

第7回 抜擢人事で日本企業は変われるのか