代表 寺澤康介 てらざわ こうすけ

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤康介です。

7月31日、株式会社リクルートキャリアが2014年卒学生の7月1日現在の内定率を発表しました。それによると、就職志望者のうち、大学生全体の就職内定率は65.0%で、前月の53.4%に比べて11.6ポイント、前年同月の58.5%に比べると6.5ポイントも高くなっています。文理別では、文系62.1%に対して理系71.5%と理系優位になっています。男女別では、男性66.7%に対して女性62.9%となっており、やや男性優位ではありますが、前月からの伸びで見ると、男性10.9ポイント増に対して女性12.4ポイント増、前年同月との比較では、男性4.8ポイント増に対して女性8.6ポイント増と、女性の伸びが男性を上回っています。

同調査では、内定取得社数についても尋ねています。内定取得者のうち、2社以上の重複内定を取得している割合は48.3%で、前年同月の44.6%と比べると3.7ポイント高くなっています。平均内定取得社数についても1.96社と、前年同月の1.91社よりわずかながら高くなっています。弊社が4月に実施した採用動向調査では、内定辞退は「前年よりも少ない」と回答した企業が多くなっていましたが、その後の採用活動の推移により、上記のような重複内定状況が生まれているのだとすれば、最終的な内定辞退率は前年よりも高くなるはずです。内定を出したら採用活動の終了ではなく、内定者を継続フォローすることが重要になりそうです。今回は、内定者フォローについて見てみましょう。

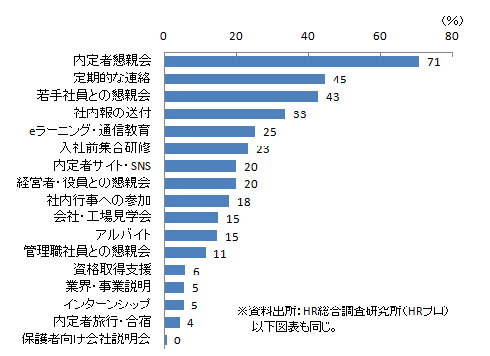

■内定者フォローの中心は「内定者懇親会」

内定者フォローとして実施している(予定を含む)内容について、[図表1]をご覧ください。2位以下を大きく引き離して、「内定者懇親会」が71%で1位、次いで「定期的な連絡」45%、「若手社員との懇親会」43%と続きます。実施を予定している企業が4割を超えるのはここまでです。内定者同士、あるいは企業と内定者のコミュニケーション密度を高めることが重視されており、ここまでの順位は昨年とまったく同じ傾向となっています。

以下、「社内報の送付」33%、「eラーニング・通信教育」25%、「入社前集合研修」23%、「内定者サイト・SNS」20%、「経営者・役員との懇親会」20%と続きます。

企業規模による差が大きいのは、「内定者サイト・SNS」と「経営者・役員との懇親会」です。「内定者サイト・SNS」は、大企業では42%に達するのに対して、中小企業では10%にとどまります。内定者数が多い企業ほど効率性が評価され、内定者との連絡手段として活用されているようです。一方、「経営者・役員との懇親会」は、中小企業では26%と4社に1社以上が実施しているのに対して、大企業ではわずか10%にとどまります。

[図表1]内定者フォロー実施状況(複数回答)

それでは、各社が内定者フォローで工夫している点について具体的に見てみましょう。

| ・ | 内定者懇親会の回数増(機械、301~500名) |

| ・ | 文書に、要件以外の一文(コメント)を入れる(情報処理・ソフトウェア、101~300名) |

| ・ | 入社ガイダンスにより入社前不安を解消する。入社前通信教育を実施し、社会人の心構えの準備をしている(情報処理・ソフトウェア、101~300名) |

| ・ | 毎月、社内の情報や先輩社員の動向を伝えて、入社後の自分をイメージできるようにしている(商社、101~300名) |

| ・ | 当社が出展する展示会への参加(精密機器、1001~5000名) |

| ・ | 対面フォローに力を入れる予定である。新入社員からのアンケートで最も要望が強かったため(鉄鋼・金属製品・非鉄金属、101~300名) |

| ・ | 入社前集合研修になるべく参加してもらえるよう、事前に内定者の予定を確認し、それをできる限り加味した日程で開催します。例年理系の学生や、ゼミが活発な学校の学生は集合研修に参加できず、内定者同士の交流も図り難い状況のようなので事前の予定確認を早めに行っています(情報処理・ソフトウェア、101~300名) |

| ・ | SNSを含め定期的な交流(百貨店・ストア・専門店、101~300名) |

| ・ | 内定者研修の中で、先輩社員と接触できる機会を設けた(輸送機器・自動車、301~500名) |

| ・ | 先輩社員との交流・情報交換機会を増やす(精密機器、301~500名) |

| ・ | 社会人としての考え方を、早期から教えること(人材サービス、1001~5000名) |

| ・ | 定期的な社内報の発行で、事前に会社理解を深めてもらうことと、メーカーの基本である生産現場の見学は入社前に実施している(化学、101~300名) |

| ・ | 1~2カ月の頻度で、内定者通信として、親会社と自社の情報をお知らせし感想をもらうとともに、内定者から近況報告をレポートしてもらっている(その他サービス、101~300名) |

| ・ | 学校訪問時に必ず懇談する(ナノテクノロジー、501~1000名) |

| ・ | 入社前研修の中で、マインド醸成に関することを追加する予定(情報処理・ソフトウェア、501~1000名) |

| ・ | 1年前の先輩を懇親会に参加させ交流を深めている(情報処理・ソフトウェア、301~500名) |

| ・ | 経営者・役員との懇親会を兼ねて内定後に事前職場見学会を実施した(その他サービス、101~300名) |

| ・ | 入社の3~6日前に入社説明会を実施している(運輸・倉庫・輸送、301~500名) |

| ・ | 定期的に接触をできるように心掛けている(電機、5001名以上) |

| ・ | ゆとり世代に対応して、常識的なことも丁寧に、理論立てて教える(情報処理・ソフトウェア、101~300名) |

内定者同士の同期意識の醸成のほか、経営者・役員、先輩社員と内定者が交流する機会づくりに取り組む企業が多いようです。採用担当者だけでなく、会社を挙げて内定者のフォローに取り組む様子がうかがえます。「採用」だけでなく、入社後の「育成」についても、人事部門や配属部門だけに任せるのではなく、全社で一丸となって育てる風土づくりが大切だと思います。

■「入社前集合研修」「アルバイト」を敬遠する理系学生

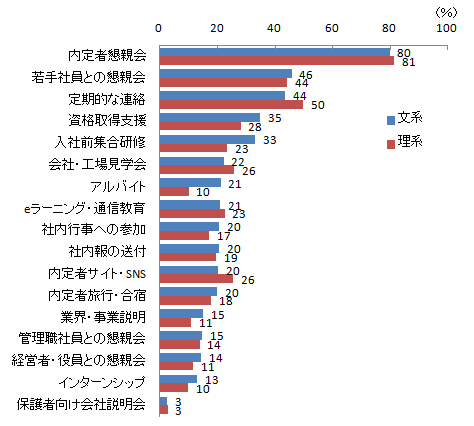

では、学生は内定を取得した企業にどんなフォローを望んでいるのでしょうか。[図表2]は、文系、理系別に希望する内定フォローの内容を聞いたものです。文系、理系でそれほど差がない項目もありますが、中には大きな差もあるようです。

「内定者懇親会」については文系、理系ともに8割の学生が希望しており、こちらも2位以下を大きく引き離しています。次いで「若手社員との懇親会」「定期的な連絡」が上位に来ており、このあたりまでは企業の思惑と一致しています。企業の考えと学生の希望でズレがあるのは次の「資格取得支援」です。文系で35%、理系で28%と多くの学生が期待しているにもかかわらず、企業で実施しているのはわずか6%しかありません。学生は企業が考えている以上に、成長意欲が高いようです。

その他、企業の実施予定と学生の希望でズレがある項目は、「社内報の送付」と「内定者旅行・合宿」です。「社内報の送付」を予定している企業は33%ありますが、学生で希望しているのは文系で20%、理系で19%にとどまります。学生には社内報のイメージがわかないということもあるかもしれません。

逆に「内定者旅行・合宿」を予定している企業は4%と少数派ですが、学生は文系で20%、理系で18%が希望しています。長時間の拘束を敬遠していると思われる理系学生も、「内定者旅行・合宿」は「内定者懇親会」の延長と捉えているのかもしれません。

[図表2]学生から見た望ましい内定者フォロー(複数回答)

文系と理系を比較して端的な違いが見られるのは、「入社前集合研修」と「アルバイト」です。それぞれ文系の33%、21%に対して、理系は23%、10%と理系の方が10ポイント以上低くなっています。理系学生は、就職活動終了後も卒業研究等で忙しい日々が続いており、拘束時間の長いものは敬遠しがちです。ワクワク感や成長実感といったプラス面と、拘束される負担感などのマイナス面とのバランスを考えて、フォロー施策を考える必要がありそうです。

■半数以上が「入社前集合研修」を実施

さて、ここまでは採用担当者向けのアンケート調査の結果を基に見てきましたが、ここからは今年7月に実施した育成担当者向けの「新入社員教育(2013年春入社者)に関するアンケート調査」の結果から入社前教育(内定者研修)の実施状況を見てみましょう。

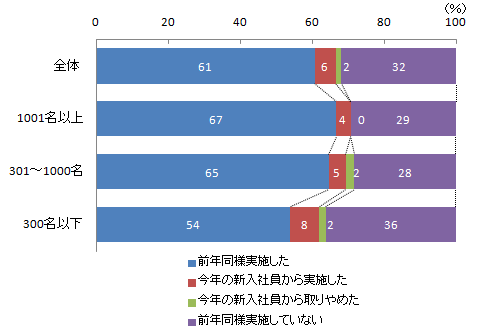

[図表3]をご覧ください。何らかの入社前教育を実施した企業は67%で3社に2社の割合となっています。今年の新入社員から実施した企業が6%だったのに対して、逆に今年の新入社員から取りやめた企業はわずか2%でしたので、入社前教育を実施する企業は増加傾向にあると言えます。

[図表3]今春の新入社員に対する入社前教育(内定者研修)の実施状況

企業規模別では、大手企業や中堅企業は70%を超えているものの、中小企業では62%と実施率は少なくなっています。ただ、今年の新入社員から実施した企業の割合は8%と、中小企業での伸び率が最も高くなっています。導入が遅れていた中小企業でも、今後、入社前教育の必要性がますます高くなることが予想されます。

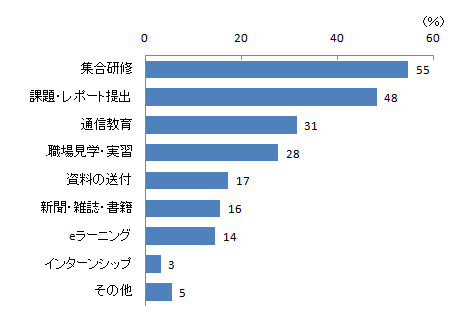

今度は[図表4]をご覧ください。入社前教育の実施方法を見ると、「集合研修」が最も多く、全体では55%に達します。次いで「課題・レポート提出」が48%、「通信教育」が31%、「職場見学・実習」が28%と続きます。企業規模別に比べて差が出るのは「eラーニング」で、大手企業では導入率が26%に達するのに対して、中小企業ではわずか6%にとどまり、4倍以上の開きがあります。内定者の多さや、内定者が全国に散らばっていることのほか、前述の内定者フォロー施策の項目でも見たように「内定者サイト・SNS」の導入率も影響しています。「内定者サイト・SNS」には、ビジネスマナー等のeラーニングメニューが搭載されていることが多く、また大手のeラーニングコンテンツプロバイダーと連携することで、内定者サイトからシームレスにサービスを受けられるようになっているのです。

[図表4]今春の新入社員に対する入社前教育(内定者研修)の実施方法(複数回答)

■入社前教育は、業態や内定学生に合わせた工夫を

最後に、入社前教育の具体的な内容について見てみましょう。

| ・ | eラーニングを実施し、PCスキルやコンプライアンス等、社会人として身につけるべき基礎事項を学習させた(公共団体・政府機関、5001名以上) |

| ・ | PCスキル、英語のeラーニングを実施している(電機、5001名以上) |

| ・ | 学生生活(研究・バイト・サークル・自己学習等)を仕事と捉え、学生生活自体の成果を上げ(PDCAを考えてとにかく回す)、定期的に状況を文章で発信してSNSで他者と共有する(情報処理・ソフトウェア、1001~5000名) |

| ・ | 10月早々の内定通達式終了後から、課題を提出させ添削指導(建設 |

| ・ | 設備・プラント、1001~5000名) |

| ・ | 内定者同士の交流・コミュニケーションを図るためのチームビルディングや、入社後のイメージを持ってもらうための座学(ITエンジニア)研修(人材サービス、1001~5000名) |

| ・ | 学生と社会人との切り替えと仲間意識の醸成の機会として、3泊4日の集合研修を最近では珍しいスパルタ教育形態で実施している(運輸・倉庫・輸送、1001~5000名) |

| ・ | 店舗に実際に立ち、接客や商品知識などを学ぶ現場研修に加え、入社直前には宿泊研修を実施し、グループワークを通じて「ホスピタリティ」を考えさせる(繊維 |

| ・ | アパレル・服飾、1001~5000名) |

| ・ | 勉強をさせるというより、一体感を持ってもらうためのイベントという意味合いが大きい。当社事業の見学会、当社発行物を読んだ上でレポート提出、集まってグループ討論など(マスコミ関連、1001~5000名) |

| ・ | 内定者向けのテキストと、そこから読み解く課題レポートの提出。課題ビジネス書への感想文、当社商品のプレゼン課題 などのレポートの提出(百貨店・ストア・専門店、501~1000名) |

| ・ | 薬系・理系の学生様がメインのため、学業(実習・国試対策)の負担にならないよう、夏休み時の工場・研究所見学、年末の課題作文以外は、特に求めません(医薬品、101~300名) |

PCスキルや英語等を学ばせる方法として「eラーニング」が活用されているようです。内定者に理系学生が多い場合には、時間的拘束が長くなる「集合研修」を控えるなど、業態や内定学生の実情に合わせた入社前教育の方法を各社で工夫する必要がありそうですね。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役

HR総合調査研究所 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。

http://www.hrpro.co.jp/