代表 寺澤康介 てらざわ こうすけ

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤康介です。

経団連は、企業の就職・採用活動ルールである「倫理憲章」の名称を、2016年卒から「指針」に変更することにしました。これは、これまで企業の自主ルールとして定めていたものが、政府の要請によるルール変更であることを明確にするためとのこと。スケジュールは政府要請のとおり、採用広報解禁は大学3年生の3月、選考開始時期は4年生の8月になります。これまでの倫理憲章は、経団連会員企業の中で賛同する企業の約830社を対象とした自主ルールでしたが、「指針」は経団連の会員企業すべてに向けての共通ルールとなり、より拘束力の高いものとなります。

ただし、8月といえば、次の年次を中心としたサマーインターンシップの開催期間とぶつかることや、通常多くの企業では第2週目あたりから夏季休暇になることなどを考えると、8月選考開始をどこまで企業が守ることができるのか、早くも疑問の声が挙がっています。

また、正式内定開始は従来の10月1日から変更されませんので、選考期間がこれまでの6カ月間から2カ月間に大きく短縮されることになります。中堅・中小企業の多くは、大手企業の採用活動が落ち着き始めてから採用選考を本格化させるので、10月1日は内定開始日ではなく、選考開始日になる企業も少なくないでしょう。

HRプロでは、政府提言の採用スケジュールの後ろ倒しについて、3月に採用担当者を対象とした緊急アンケートを実施し、その結果については4月の本連載でご報告したとおりです。その後、スケジュール変更の対象は2016年卒からとなり、スケジュールの後ろ倒しがいよいよ現実味を帯びてきた4月末に、再度、採用担当者向けにアンケート調査を実施しました。その中で、新たに聞いたことが二つあります。一つは、「3月の解禁日前に何をするか」、そしてもう一つは、「8月選考開始に向けてどう動くか」です。

■早期施策は、「インターンシップ」と「キャリア講座」

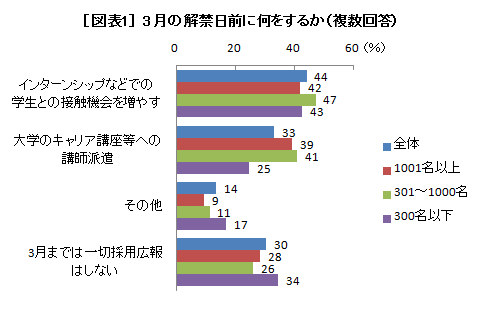

採用広報解禁日が現在よりも4カ月遅い3年生の3月となった場合、企業はそれまで何もせずにいられるものでしょうか。「3月までは一切採用広報はしない」と回答した企業は全体の30%にとどまり、「インターンシップなどでの学生との接触機会を増やす」44%、「大学のキャリア講座等への講師派遣」33%、「その他」が14%となりました(複数回答)[図表1] 。「その他」の内容としては、「オンラインセミナーなど採用ホームページの充実」「Facebook採用ページの活用」「キャリアセンターとの関係強化」「研究室訪問」などが挙がっています。

「インターンシップなどで学生との接触機会を増やす」と回答した企業は、2014年卒向けにインターンシップを実施したと回答した企業の割合(27%)よりも大幅に上回ります。これまでインターンシップを実施してこなかった企業も、インターンシップの実施を考えざるを得ないとしていることになります。後述する2015年卒向けのインターンシップ実施予定企業の割合にもその兆候を見て取れます。

もう一つのキーワードである「キャリア講座」とは何でしょうか。それは、1年生から3年生を対象とするキャリア教育の一環として、「業界研究」「職種研究」等をテーマとして開催されるキャリア支援講座のことです。対象学年向けの学内企業セミナーの開催は採用広報解禁日以降という制約を受けるのに対して、キャリア支援講座は、採用・就職活動とは異なるとの理由から開催時期に特段の制約がありません。解禁日前であろうが開催が可能なわけです。

この手のキャリア支援講座は多くの大学で開講されていますが、その講師はさまざまです。学内の教授・職員が務めることが基本ですが、就職情報会社等の採用関連サービスを提供している会社の担当者が務めることや、各業界の企業人(人事担当者、OB/OG等)が務めることなどもあります。受講後の学生に聞くと、評価が高いのは、やはりリアルな事例や裏話などの話も聞くことができる企業人による講座です。

ただ、これまで企業側からすると、聴講した学生の個人情報を入手できるわけでもなく、また自社のPRができるわけでもなく、講座への講師派遣協力はどちらかというとボランティア的な受け止められ方が強いものでした。しかし、採用スケジュールの後ろ倒しを考えた場合、早期に“合法的に”学生に対して業界認知、社名認知を図る絶好の機会であると見直されてきたわけです。

「業界研究」の場合、主要業界から1~2社の企業に大学から協力要請をする場合が多いようですが、中には同一業界で3社ほどの企業から打診があれば、その業界研究講座を開講するという大学もあります。キャリア支援講座への講師協力をしたいという場合には、大学にぜひご相談してみてください。

■8月選考開始を守る企業は2割程度?

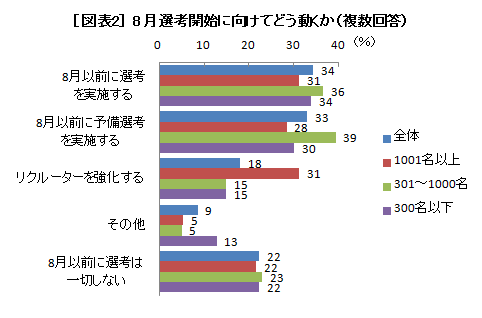

選考期間が現在の6カ月から2カ月へ短縮化される中、企業は8月をどう迎えることになるのでしょうか。「8月選考開始に向けてどう動くか」を聞いたところ、「8月以前に選考は一切しない」と回答した企業は22%にとどまり、「8月以前に選考を実施する」34%、「8月以前に予備選考を実施する」33%、「リクルーターを強化する」18%、「その他」9%という結果になりました(複数回答)[図表2] 。

「リクルーターを強化する」とする企業は従業員規模により差異があり、従業員数1001名以上の大企業では31%に及び、「8月以前に選考を実施する」と同数となっています。「リクルーターを強化する」とする企業の4割は、2014年卒採用ではリクルーター制を採用しておらず、今後リクルーター制へ移行するということになります。今年32%だったリクルーター制を導入する大企業は、今後大幅に伸びてくるでしょう。リクルーターによる水面下の活動(予備面接)を活発化させ、8月になると同時に短期間で選考・内定出しを行うことをイメージしているようです。

ちなみに、「8月以前に選考は一切しない」とする企業の割合は、大企業から中小企業に至るまで、どの企業群でも22~23%で差はほとんど見られませんでした。

■実施企業が大幅に増える2015年卒向けインターンシップ

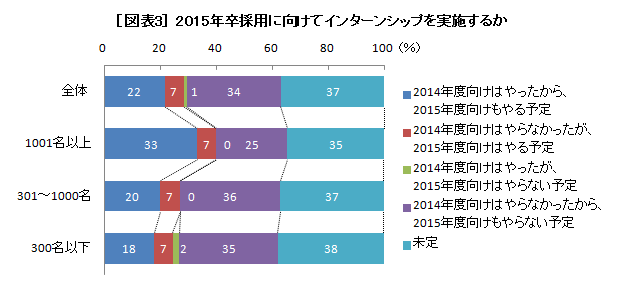

2015年卒採用を視野に入れた、現3年生を対象とするインターンシップの実施予定を聞いたところ、全体では22%の企業が「2014年度向けはやったから、2015年度向けもやる予定」と回答し、「2014年度向けはやらなかったが、2015年度向けはやる予定」とする企業が7%もあります。「2014年度向けはやったが、2015年度向けはやらない予定」はわずかに1%あるだけですから、2015年卒向けのインターンシップ実施企業は増加の一途にあると言えます。

2016年卒向けからの採用スケジュール後ろ倒しでは、インターンシップによる学生との早期接触機会の増大を挙げる企業が多かったわけですが、2015年卒から実験的に導入する企業もあると思われます。1001名以上の大企業に限ると、「2014年度向けはやったから、2015年度向けもやる予定」は33%あり、「2014年度向けはやらなかったが、2015年度向けはやる予定」とする企業の7%と合わせて、4割の企業がインターンシップを実施するとしています[図表3]。

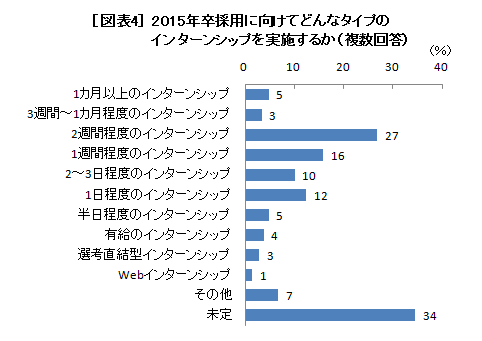

では、どんなタイプのインターンシップを予定しているのでしょうか。最も多いのは、「2週間程度のインターンシップ」で27%、次いで「1週間程度のインターンシップ」16%と、経団連の倫理憲章に沿った内容が上位に来ています。ただ、その次には、「1日程度のインターンシップ」12%、「2~3日程度のインターンシップ」10%と、短期のインターンシップも依然として多く開催されるようです(複数回答)[図表4]。

■学生が望むのは選考・内定につながるインターンシップ

インターンシップに対する学生の志向を探るべく、以下の二つの質問をしてみました。

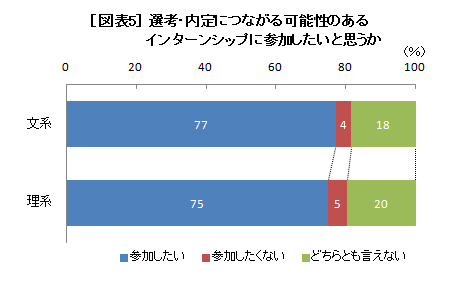

まず「選考・内定につながる可能性のあるインターンシップに参加したいと思うか」です。文系学生の77%、理系学生の75%が「参加したい」と答え、「参加したくない」とした学生はそれぞれ4%と5%に過ぎませんでした[図表5]。インターンシップをキャリア教育の一環としてというよりも、就職活動の一環として考えたい学生が大半だということです。

選考直結型のインターンシップを実施している企業はまだまだ少ないようですが、通常の面接選考ルートだけでなく、インターンシップからの選考ルートも検討してみてはいかがでしょうか。面接だけでは見落としがちな学生の本質を見極められるだけでなく、学生からも企業を見極める良い機会となるので、ミスマッチの低減にも役立ちます。

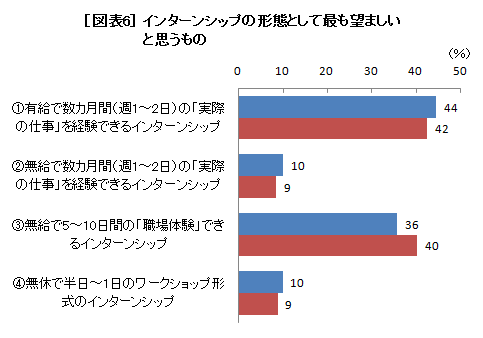

もう一つは、「最も望ましいインターンシップの形態」です。次の選択肢から一つを選んでもらいました。

①有給で数カ月間(週1~2日)の“実際の仕事”を経験できるインターンシップ

②無給で数カ月間(週1~2日)の“実際の仕事”を経験できるインターンシップ

③無給で5~10日間の“職場体験”できるインターンシップ

④無休で半日~1日のワークショップ形式のインターンシップ

結果は、文系、理系ともに、「①有給で数カ月間(週1~2日)の“実際の仕事”を経験できるインターンシップ」がトップで、文系の44%、理系の42%に達しました[図表6]。一つのプロジェクトの流れを体験させる場合には数カ月くらいの期間は必要となりますし、アルバイトをすることを考えれば決して無理なことではないでしょう。 企業の中にもこのタイプのインターンシップを前向きに検討する機運は高まっており、今年はこれまで以上にさまざまなタイプのインターンシップが開催されるのではないかと考えています。

■学生に評判の良いインターンシップとは

最後に、インターンシップに参加した学生から評判の良かったインターンシップと、評判の悪かったインターンシップについて紹介します。

【評判の良かったインターンシップの理由】

・社員の方がたくさん来てくださり、プロジェクトに対し本気でフィードバックをしてくださった(青山学院大学・文系)

・業務をしっかりと体験させてもらえ、良い意味でも悪い意味でも入社後のギャップが少なくなると感じたため(香川大学・文系)

・終了後に、管理職クラスの方との懇親会があり、大変有意義だったから(東京大学・文系)

・自分たちのワークに対して、社員の方から的確なフィードバックがあったため(神戸大学・文系)

・社員の一員のように扱っていただき、意見を実際に取り入れてくれた(東京大学・理系)

・少人数だったのでよく面倒を見てもらえた。実際の研究を体験でき、仕事に対してのイメージもわきやすかった(東京理科大学・理系)

・社員の方が仕事をしている横で仕事を体験でき、職場の雰囲気がよく分かった(長岡技術科学大学・理系)

・実際の業務内容を疑似体験でき、どの工程がどんなふうに難しく、どんな場面で葛藤が生じるかなどを分かりやすくイメージできた(明治大学・文系)

・仕事を実際にやることにより、その会社で仕事をやるとは何かを徹底的に考え、感じることができたから(早稲田大学・文系)

・社会人と一緒に自分を見つめ直す機会があったから。優秀な友達と知り合いになり、切磋琢磨できているから(立命館大学・文系)

・長く付き合える友人に出会えたから(上智大学・文系)

「フィードバックをしてもらえた」「優秀な学生が多く、刺激になった」「実際の業務を体験できた」といった声が多いようです。

【評判の良くなかったインターンシップの理由】

・ただ説明を聞いているだけで、非常に受動的なインターンシップだったため(成城大学・文系)

・体感ゲームで疑似体験という趣旨であったが、ただのゲームをしただけで、会社や業界について詳しく知ることができなかったから(首都大学東京・文系)

・パートと同等の労働をさせられるだけの、学生にとって実りのないものだった(九州工業大学・理系)

・事前に知らされていた内容とまったく違った(京都大学・文系)

・学生だけでグループワークをする時間がほとんどを占め、途中での指導やフィードバックも少なかった。結局、初めから知識があった人が勝つ構図で、疲れた印象しかない(東京大学・文系)

・やりがいより愚痴を聞くことが多かった(琉球大学・文系)

・社員の方のやる気が薄かったから(一橋大学・文系)

社員の雰囲気の悪さや、グループワークだけでフィードバックがなかったことを挙げる学生が少なくないようです。

ぜひ、今年のインターンシップ運営の参考にしていただければと思います。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役

HR総合調査研究所 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。

http://www.hrpro.co.jp/