舞田竜宣 まいた たつのぶ

HRビジネスパートナー㈱ 代表取締役 多摩大学大学客員教授

ピースマインド・イープ㈱ エグゼクティブコンサルタント

これからの人材マネジメントを指揮する人に求められる、深い哲学を磨くこの企画。今回のテーマは抜擢人事である。

昇進昇格や役職登用において、年齢や年次といった順番を意識した運用がされている会社は、今も少なくない。だが、これからは年齢や年次を無視した抜擢人事が行われるべきだ、という考え方もある。

果たして抜擢人事は、これからの日本にとって「あるべき姿」なのか。以下の2問を通じて、読者とともに考えてみたい。

問1 新入社員を社長に抜擢する是非

年齢や年次にかかわらず登用するという方針を徹底させるなら、極論すれば、入社1年目の社員を社長に抜擢することもあり得る話だ。果たして、そうした抜擢人事を受け入れられるだろうか。

物事の本質について哲学的といえるまでに深く考察するには、極端なケースを例にとって考えてみると良い。それでは、抜擢人事の最も極端なケースは何か。それは学校を卒業したばかりの新入社員が、いきなり社長になるというものだろう。

2012年4月、サイバーエージェント社は、大学を卒業したばかりの新入社員を子会社の社長に任命した。これは実話である。

この人物は同社でのインターンシップで、面白いアプリを開発した。それを同社で事業化しようということになり、その事業を担う会社の社長に彼を据えたのである。

この話は、学生起業家が会社をサイバーエージェント社に買ってもらった、などというのとはまるで違う。この学生にしてみれば、この会社でインターンはしたけれど、ごく普通に就活をして内定をもらい、入社したら社長に登用されたという話である。

これを聞いて読者諸氏はどう思うだろう。「商品の開発者なら仕方がない」などと納得してはいけない。普通の会社なら、そういう新入社員はせいぜい主任技術者くらいに据えて(それでも大抜擢であるが)、社長はもっといろいろな意味で経験豊富な人物を選ぶに違いないからだ。 「社員全体が若いのだから、社長が若くても受け入れられるだろう」と思うのも間違いだ。皆さんなら、自分が30歳くらいの時に入社してきた22歳の新卒を素直に「社長」と呼び、その人の指示に無条件で従えるだろうか。むしろ50代や60代の社員のほうが、若いトップを素直に支えられるのではないだろうか。

「社員全体が若いのだから、社長が若くても受け入れられるだろう」と思うのも間違いだ。皆さんなら、自分が30歳くらいの時に入社してきた22歳の新卒を素直に「社長」と呼び、その人の指示に無条件で従えるだろうか。むしろ50代や60代の社員のほうが、若いトップを素直に支えられるのではないだろうか。

もちろん、サイバーエージェント社には同社特有の事情・背景・方針・戦略などがあるだろうから、この個別事例の是非をここで論じるつもりはない。ただ、こうした実例もあるのだということを認識した上で、今度は普遍的な観点から、読者の意見を見ていこう。

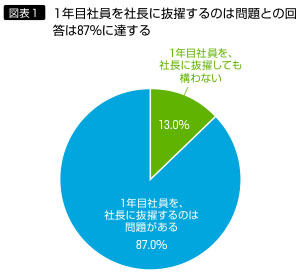

まず、新入社員を社長に抜擢する是非について、圧倒的多数の意見は否定的なものであり、肯定的な意見は13%しかなかった[図表1]。

[肯定派の意見]

登用に年次は関係ない

では、その少数の肯定派の意見を見てみよう。

【年次は関係ない】

●日本企業ではあり得ない非常識だとしても、海外の企業では普通の話。能力のある者が能力相応の仕事をする…。極めて当たり前の話であり、仮にそういう新入社員がいるならば、「1年目だから」で議論するのはナンセンス

●「入社1年目」のバックグラウンド・ポテンシャルにもよる。一概に「1年目」という枠に縛る必要はないのではないかと思う

●会社が決めた方針に合致しているのであれば、入社1年目であっても抜擢すべきではないか。問題ありと考えるのであれば、条件を設ければ良いだけの話。年齢や年次にかかわらずとはいえ、抜擢するにはそれなりの基準や評価があってのことだと思うし、抽選やくじ引きで選ぶわけではないので、それが1年目の社員でも何ら問題はない。そこまで含めて責任を取るからこその会社方針だと思う

これらの意見は、大事な論点に触れている。それは、登用に年次はどれだけ意味を持つのか、という点である。彼らの意見は、「登用に年次はまったく関係ない」というもので、だからこそ、抜擢人事ができるのだと主張する。

【条件付き賛成】

一方、賛成ではあるが条件が付く、という意見もあった。

●入社1年目でも、他社の役員経験者とかマネジメント経験者であれば構わない。大企業の系列企業へ天下り社長がいるのと一緒。あるいは役人の天下りも同様。ただし、未経験者の抜擢は考えられない

●1年生(目)社員といっても、「年齢、経歴、同業種での実績、近い将来の役員含み(前提)での入社、入社後の実績等」の条件をクリアすることが前提だが

こうした意見は、別の会社で経験があれば、この会社での年次は関係がない、というものだろう。

[否定派の意見]

現職者のモラールやモチベーションに悪影響

それでは、今度は多数派である否定的意見を見てみよう。

【1年目はダメ】

まず目立ったのは、「ともかく1年目は論外」という意見であった。

●1年目での抜擢は無謀。マスコミ受けはするかもしれないが

●抜擢とむちゃぶりは違う

●1年目の社員を抜擢するのには、業種、業界を鑑みると無理がある。また、その抜擢人事が本人のためになるとは思わない

●パフォーマンスという点ではいいかもしれない。しかし「本人の力量」「周りのサポート」などを考慮しないで「1年目」というキーワードだけで抜擢するのは、本人にとっても組織にとっても良くない結果に終わることが予想される。逆に「本人の力量」「周りのサポート」などの条件をそろえるなら「1年生」という数字に固執はしないが、若年層の抜擢もありかと思う

●1年目社員の社長抜擢には反対。抜擢人事は必要と考えるが、1年目社員の社長抜擢は極端すぎる。変化に対応するために革新は必要だと感じるが、1年目社員の社長抜擢は躊躇(ちゅうちょ)する

●社長候補を採用して1年目に社長とすることはあるだろう。いわゆる天下りを含めて、珍しいことではない。しかし、設問は純然たる1年目社員ということだから、社長となる技量があるはずがない

●採用試験や面接で採用した優秀な新入社員でも、社会経験がなく、業務結果の優劣は入社してからでないと判断できない。判断できるまで3年間は必要。3年後に適任と判断した場合の抜擢は賛成

1年目がダメだとすると、3年目であれば良いのだろうか? だが、10年目の社員から見れば、3年生というのは、まだまだ頼りないところがあるのではないだろうか。だとすると、10年はどうか? それも20年選手から見れば、まだまだ知らないことが、たくさんあるように見えるのではないだろうか。悩ましいところである。

【仕事ができない】

一方、「1年目では仕事ができない」という意見もある。この懸念は容易に理解していただけるだろう。実際、多くの人が、抜擢された若手の仕事ぶりを以下のように心配している。

●実際の業務遂行ができるかどうか不安である

●会社の理念や成長してきたプロセスを知らない者が、会社の最終責任者として決済するのはどうかと思う。基軸力・決断力が問われるのではないか?

●ビジネス、会社、自分の強み弱み、他者との協働がまだ分かっていないため。長期インターン等で働いて実績があれば抜擢する可能性もあると思う

●経験を積むことや能力(知識・精神面)が本当にあるか把握してからでないと、社員本人のメンタル面や会社の存亡に関わってくると思う。やる気だけではどうにもならないことや、社内の人脈も必要な時がある。そのような点で不安がある

●大学を出たばかりの新入社員に、「人を動かす」経験・能力があるとは思えない

●社会や会社風土に染まっていないフレッシュな人材が社長になることによりクリエイティブなことができそうだが、社会人として最低限のことを学んだ上でも良いのではないか

【経験や実績がない】

仕事ができないのではないかという能力面での懸念に加え、そもそも抜擢される資格があるのかという経験や実績面での不足を懸念する意見も多い。

●能力で評価することは賛成であっても、評価に値する成果の積み重ねが必要であり、1年目では周りの従業員が納得できる複数の成果を重ねていることはないため

●社員が納得するほどの実績がほしい

●マネジメントという観点では、一定の企業経験が必要と考えるため

●その人がどのような実績を持って入社したのか、会社がその人に何を期待しているのかを社員の意識に浸透させてからでないと、軋轢(あつれき)を生む

●入社後の1年間で“抜擢”に値するような能力や実績を見いだせれば良いが、現実には困難。妥当性のない人事のもとでは、抜擢人材自身がその組織を率いるための信頼を得られない

●社会人経験がまったくない人間を社長に抜擢するのは、本人及びその会社の社員にもあまりにもリスクが大きく非現実的。子会社の社長を探していたら、学生時代既に起業していた人間に出くわした、という場合ならあり得るかも

●子会社の内容にもよるが、損益の責任を持つ会社であれば、経営未経験の社員にやらせるにはリスクが高すぎると思う

●経営が分からない人間は社長にできない

●社会人経験がないのに社長はできない

【責任が取れない】

もっと手厳しい意見は、抜擢された1年生が経営者としての責任を持てるのか、というものである。

●会社のことを分かっていない社員がトップに立っても、責任を持った適切な判断ができるとは思えない。組織に良い影響は与えないと考える

●社長は、社員(生活を含め)を守る責任がある。入社1年目の社員にそのような責任感を持たせるのは難しいと思う

●会社の信用に関わる

【周囲の反発】

しかし何よりも今回目立ったのは、以下のように現職者のモラールやモチベーションを下げるという懸念であった。

●組織や会社の風土を理解しないまま抜擢すると、他の社員等の反発からその人の力が発揮できない

●入社1年目では、スキルがかなり身についているとしても、自社文化や自社についての知識・経験が不十分と思われるため。また、親会社から入社1年目の社員が社長として派遣されてきた場合、子会社社員のモチベーション低下が危惧されるため

●製品知識のみならず、経験、社内手続き、顧客との接点、現状、将来像等がない状態では仕事にならないと思うし、経験のある社員もついて行こうと思わず組織としてまとまらない

●抜擢そのものは否定しないが、周囲への影響を考えると難しい

●抜擢した理由について合理的な説明ができるのかが疑問だ。抜擢に問題があるというよりは社員の納得を得るためには、必然であると思える理由が必要と考える

確かに、会社に入りたての人間がいきなり自分の上司やトップになったら、何年も頑張ってきた社員としては面白くあるまい。

[考察]

事業環境の未来が見えないからこそ、

できる確証のない抜擢人事が意味を持つ

それでは、こうした貴重な意見を踏まえ、抜擢人事について、さらに深く考えてみよう。

抜擢人事の本質

そもそも抜擢人事とは何か。

「年齢や年次の順序を超えた人材登用をすること」だけを指すのだろうか。

例えば、ある会社において、5年目から8年目までの社員が、ある資格等級(または同一職位)に属していたとする。それが今年の人事で、年齢も社歴も1番若い5年目の社員だけが、上の等級(または職位)に登用された。これは抜擢人事だろうか。

抜擢人事を「年齢や年次の順序を超えた人材登用をすること」と定義するなら、この人事も立派な抜擢人事であろう。だが、問いで取り上げたケースと比べると、何か違いを感じるのではないだろうか。

まずはスケール感が違う。だから、ここでは年齢や年次の順序を超えた人材登用を「ミクロな抜擢人事」、役位や役職の序列を超えた人材登用を「マクロな抜擢人事」と呼ぶことにする。そして、「抜擢人事」とだけいう場合には「マクロな抜擢人事」を意味することとしよう。

次に、納得感が違うだろう。「ミクロな抜擢人事」は納得感を得やすいが、「マクロな抜擢人事」は納得感を得られない人が多い。それは「ミクロな抜擢人事」では、今の地位で経験や実績を十分に立証した上で、社内の階段を一つだけ上がる、という用心深い運用がされているからだ。「マクロな抜擢人事」にはそれがない。

「本人が経験したことのないポジションに、それができるという確証がないまま登用する」

これこそが「抜擢人事」の本質ではないだろうか。

経験より大切なもの

できるという確証がない未経験者を登用するのは、通常、考えられることではない。ではなぜ一部の経営者は、本稿で多くの読者が指摘したようなリスクのあることを承知の上で、あえてそれに挑戦するのであろうか。

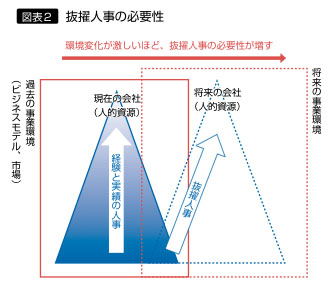

抜擢人事も一つの人事戦略であるとすると、人事戦略を考える時には、必ず事業環境と組織(人材ポートフォリオ)との適合性という視点を持たなければならない。

事業環境が安定的で、昔も今も将来も変わらないのであれば、登用は、過去の経験と実績とに基づき行うのが正解といえるだろう。そして、経験と実績は年齢や年次と統計的に比例するだろうから、安定的な静的環境にある組織では、年功序列がむしろ戦略的な合理性を持った人事であるということになる。もちろん、個人レベルでの能力の逆転現象はどこの世界にもあるから、そういうミクロな問題を部分的な逆転人事で解消することは昔からある話で、これを従来は抜擢人事と捉えてきたのではないだろうか。 しかし経営者が、問いのケースのようにマクロな抜擢人事を行う場合、その目的は社員の個人差の調整という人事部的課題とは別次元にあることが多い。

しかし経営者が、問いのケースのようにマクロな抜擢人事を行う場合、その目的は社員の個人差の調整という人事部的課題とは別次元にあることが多い。

経営者は、こう考える。

将来の事業環境は今とあまりに異なるので、過去の経験や実績などは大して役に立たず、それどころか過去の常識や因習が、新時代に求められる独創的な発想を妨げる局面も多くあるだろう、と。極論を言えば、事業環境の変化が極めて早い時には、今の社内に適合する人材はいないのだ。

だから、年次や年齢を超越した「抜擢人事」を行うのである[図表2]。

問2 組織風土への影響

抜擢人事では、本人だけでなく、組織全体に与える影響も考える必要がある。抜擢人事によって社員の意識や組織の文化は、どう変わるのだろうか。

問1では、リスクだらけの抜擢人事を、なぜそれでもやるのかということを考えた。

問1では、リスクだらけの抜擢人事を、なぜそれでもやるのかということを考えた。

とはいえ、抜擢人事のリスクを少しでも減らすためには、どうしたら良いかについても考えたい。それが問2の意図である。

それでは、抜擢人事は社員の意識や組織の文化にどういうインパクトを与えるのか、というところから考え始めてみよう。

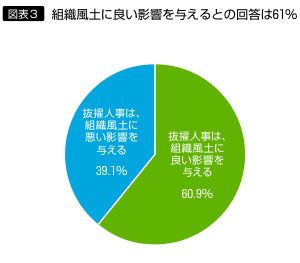

今度は問1とは逆で、肯定的意見が過半数を占めた[図表3]。

[肯定派の意見]

個人に刺激を与え、組織の活性化につながる

まずは、「抜擢人事は、組織風土に良い影響を与える」という肯定派の意見から見ていこう。

【刺激と成長】

肯定意見の中で最も多かったのが、抜擢人事で他の社員が刺激され成長に結びつく、というものだった。

●有能な人を発掘し、特別に育成することにより、ほかの社員にも「努力すれば自分もなれる」というプラスの刺激ができると思う

●抜擢は組織に刺激を与える。競争心も湧く。刺激を与える組織は活性化する。良くなるとか、悪くなるとかは関係ない

●悪い影響はないとはいえないが、抜擢が行われないよりは確実に良い影響があるから。ぬくぬくしている社員には焦りと、自分にチャンスはないと思って腐っている若手にはモチベーションにつながるから

●理由が明確であり、同職階・同期等周りと比較しても問題なければ、「努力は会社として結果を出す」という動機づけになると思う

●抜擢された本人はより重い責任と自覚を感じ、何よりもミッションを果たそうとする。逆に追い越された人間は、なぜ自分より先に彼(彼女)がと、自らを問い直す気づきのきっかけになり、再度チャレンジするきっかけになるから

●抜擢の有無によって若手のモチベーションは異なる。当然、あれば意欲的になるので良いと思う。抜擢人事自体にネガティブな印象を持つようなスタッフは、組織としては不要な存在となるだろう

●若手の成長促進、健全な競争が生まれ、人事異動で次世代リーダー育成の環境を作ることができる可能性も秘めていると感じる

●競争意識が高まる。成果を上げても昇進が序列どおりだと、有能な人材のモチベーションも低下し、離職する。ひいては会社業績も伸びない

●目的化した「抜擢人事」の手法が、形式的になる場合は批判の的だが、例えば、国家公務員のいわゆる『ノンキャリア』の抜擢人事(指定職:民間での役員相当職への昇進)は、まだほんの一部の職員であるもののその選抜がオープンでしかも明確な能力的実証のもとに行われており、後進の職員への強いインセンティブとなっている

【組織の変化】

また、個人に与える影響だけでなく、組織全体を変える効果があるという意見もあった。

●(1年目を社長にするのは極端だが)妥当性のある人事であれば、組織風土に対して“改革”面での良い影響があると考える。ただし、“安定”性を重視すべき組織にとっては逆効果といえる

●抜擢人事でチャンスを与えることは、その人の新たな魅力を引き出すことができ、組織の風向きにも変化を与えることができると思う。変化をもたらしたいという思いがある中での抜擢人事であれば、悪い影響はないと思う

●他の会社の良い点を取り入れることができるし、内部に広い視野で客観的に会社を見られる人がいるというのは組織にとっても良い

【組織が、当然の「あるべき姿」に近づく】

さらに、抜擢人事をすることのほうが、組織としてあるべき自然の姿なのであり、それに近づくことで組織風土は良くなる、という意見もあった。

●年功や入社年次に関係なく、パッションとスキルを持った人をふさわしいポジションに抜擢することは良いことだと思う

[否定派の意見]

抜擢の根拠が不透明。

ほかの社員のモチベーションにも悪影響

それでは今度は、「抜擢人事は、組織風土に悪い影響を与える」という意見を見てみよう。

【やはり周囲が反発する】

問1からの流れを考えたら、当然、「周囲が反発する」という指摘があるだろう。

●ある程度の世代に関しては、抜擢人事は周囲へのモチベーションを上げるかもしれない。しかし、反対する世代の反発感情のほうが、日本の企業風土にとってはマイナスのほうが大きいのではないかと思う

●現在の日本風土ではなじまないと思われるため(横並び、上下関係を重視する)。ただし、グローバルで勝ち抜くためにはそれ(日本古来の考え方など)を変えていく真のリーダー素質を持っている人が必要だとは思う

●現在の日本はいまだ年功的な風土から脱却できていない。抜擢人事で先輩社員のモチベーションが下がる。現在の風土から脱却する必要はあると思うが・・・

●前提として、トップの判断が誰も介さずに社員全員に行き渡るような組織であれば(10人程度の企業)トップの抜擢人事は問題ないと考える。しかし、ある一定以上の従業員が属する企業であれば、抜擢人事の意図が伝わらず、誤解を与える悪い影響が大きい。1段階飛ばしぐらいの抜擢が限界と考える

【人選の不公正感】

また、抜擢の基準や根拠についての指摘もあった。

●抜擢人事の定義次第と考える。本当に優秀な人材であれば構わないが、評価は360度同じではない。結局、えこひいきに陥る危険大。同族企業なら親族が抜擢されるのは普通だが、それは資本の論理

●短期間で人選する人の目にとまるか否かは、運による要素が大きいと思う。頑張っても頑張らなくても運次第と感じてしまえば、真面目にやるより目立つようにすれば良いだけと考える人が多くなるからだ

●評価の根拠が意味不明になる

●選抜の公平性、透明性がないと悪い影響があると思う

●納得感が得られれば良い影響をもたらすが、運用が恣意(しい)的になりがちなので職場に不公平感をもたらしやすい

[考察]

抜擢人事には新たな判定システムが必要。

失敗を見据えた覚悟ある人選を

意見の中に「抜擢人事は、今の日本企業や自社には合わない」というものが複数あったが、それは決して間違いではないように思う。

(マクロな)抜擢人事は、あくまで事業環境の激変を予測する経営側がリスクを承知で行う人事戦略の一つである。どのような環境にいる組織でもともかくやれば良い、というような安易な万能薬ではない。

それを前提とした上で、次の考察を進めたい。

抜擢の人選

抜擢人事の背後にあるのは、筆者が「成功者のジレンマ」と呼ぶ現象である。

会社の枠に自分をはめた人は、それゆえに社内的に成功するが、逆に、それゆえに社外的な成功が難しくなる。現在の環境に完璧に適応している社内成功者は、新しい環境にはなかなか適応できない。

これが成功者のジレンマだ。

経営的には、それを打ち破るために、枠にはまらない抜擢人事がある。しかし人事的には、抜擢されるべき人をどう選ぶのかという問題が残る。

困るのは、現行の人事考課や評価制度があまり使えないという点である。

先述したように、抜擢にはミクロな抜擢とマクロな抜擢がある。毎年の評価の高い人を、同じ等級や職位にいる先輩社員より先に昇格させる、というのはミクロな抜擢である。これを行う際には、ポイントは評価の透明性・公平性・納得性であるので、現行の人事考課や評価制度を改善する工夫をすれば良い。

しかし、マクロな抜擢はそうはいかない。マクロな抜擢は、通常の人事評価では判定できない。係長として成績優秀だったので新規事業の事業本部長に取り立てた、などというロジックは成立しない。そんなことをしたら、社内の批判の的となるだけではないだろうか。

だから、マクロな抜擢をするには、通常の人事評価とは別物の判定システムを持つ必要がある。それをここでは「アセスメント」と呼ぶことにする。

アセスメントでは「未知へ挑戦する者としての資質」を見る。そのため人事評価のように直属上司が行うとは限らない。むしろ、それ以外の人がアセッサーとなるほうが良いかもしれない。例えば、社内だけでなく社外にも通じた広い視野と見識を持つ人、市場や時代の環境変化への深く鋭い洞察力を持つ人がなるべきかもしれない。だからアセッサーは、社内においては相当の上級者がなることもあるし、社外の人間を起用することもある。

また、抜擢される者が持つべき特有のコンピテンシーと、その判定方法というものも研究はされているので、そうしたものを参考にすることも、これからは重要となるかもしれない。

失敗の責任

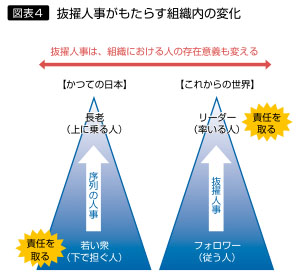

もう一つ考えておかなければならないのは、抜擢された人間が失敗したらどうするか、という責任問題である。例えば、若手をトップに抜擢したが、業績は伸びず、むしろ低迷したなどという時にどうするか。 日本では伝統的に、上に立つ者の責任というのはあまり問われない風土がある。組織の上層部というのは、いわば御神輿(おみこし)に乗った“長老”たちであり、“若い衆”である一般社員は、たとえ自分の身が傷ついても長老たちを守る、というのが日本の組織の美徳であり不文律であるとされた[図表4]。

日本では伝統的に、上に立つ者の責任というのはあまり問われない風土がある。組織の上層部というのは、いわば御神輿(おみこし)に乗った“長老”たちであり、“若い衆”である一般社員は、たとえ自分の身が傷ついても長老たちを守る、というのが日本の組織の美徳であり不文律であるとされた[図表4]。

だが、それはあくまで静的な時代の、序列型人事におけるルールである。動的な時代の抜擢型人事では、責任は真っ先にリーダーが取るのがルールだ。そうしなければ、若くしてトップに立ってしまった人間が、業績を上げようと上げまいと定年まで延々と役職にとどまってしまう。それでは人事が滞留し、次世代のやる気が失われ、組織風土が沈滞化する。

変化の時代の組織では、上司と部下は、「御神輿に乗る長老と、それを担ぐ若い衆」という構造ではなく、「率いるリーダーと、従うフォロワー」という構造にならなければならない。つまり、事業が失敗した時には、「トカゲの尻尾切り」で部下が切られるのではなく、真っ先にリーダーが切られなければならない。

実は、マクロな抜擢人事において若い人を登用することが多いのは、体力や発想の柔軟性などの理由もあるが、失敗した時のリスクを織り込んでのことでもあるのではないか。多くの実例を見てきた筆者は、そう感じる。

若者ならば、たとえ失敗しても、潔い責任の取り方ができるし、次のチャンスも巡ってくる。長老がその座を転げ落ちるというのは無残であるし、現実に地位に長くしがみつこうとするのは、皆お年寄りである。

抜擢人事を成功させるには、失敗に備えた抜擢の仕方をしなければならない。

抜擢人事は、上に立つ者が進退をかける時代の人事だ。若くして出世して、そのまま会社が伸びなくても多少の失敗をしても、15年でも20年でも、その地位にいられるのでは、抜擢人事は組織にとって瞬間的な刺激剤になっても、長期的には人事を滞留させ組織を不活性化するだろう。

抜擢人事は動的な時代の人事であるが、そこに生きる人に覚悟を要求する人事でもあるのだ。

PROFILE

舞田竜宣(まいた たつのぶ) 東京大学経済学部卒業。組織行動変革の専門コンサルタント会社を経て、マーサーおよびヒューイット・アソシエイツ(現・エーオンヒューイットジャパン)でグローバルな人事・組織コンサルティングを行う。ヒューイット・アソシエイツ日本法人社長などを経て現職。著書に『行動分析学で社員のやる気を引き出す技術』(日本経済新聞出版社)、『社員が惚れる会社のつくり方』(日本実業出版社)、『行動分析学マネジメント』(日本経済新聞出版社)、『10年後の人事』(日本経団連出版)、『18歳から読む就「勝」本』(C&R研究所、共著)など、監修書籍として『人事労務用語辞典[第7版]』(日本経団連出版)がある。

東京大学経済学部卒業。組織行動変革の専門コンサルタント会社を経て、マーサーおよびヒューイット・アソシエイツ(現・エーオンヒューイットジャパン)でグローバルな人事・組織コンサルティングを行う。ヒューイット・アソシエイツ日本法人社長などを経て現職。著書に『行動分析学で社員のやる気を引き出す技術』(日本経済新聞出版社)、『社員が惚れる会社のつくり方』(日本実業出版社)、『行動分析学マネジメント』(日本経済新聞出版社)、『10年後の人事』(日本経団連出版)、『18歳から読む就「勝」本』(C&R研究所、共著)など、監修書籍として『人事労務用語辞典[第7版]』(日本経団連出版)がある。

次回テーマ:「人材流動化は日本を強くするか」

いま多くの企業の人事にとって、最大の関心事の一つは、人材の流動化であると思う。事業戦略に合わせて人材ポートフォリオを柔軟に再編するには、この課題を解決しなければ始まらないからだ。人材の流動化には、社内における流動化と、社外との間での流動化がある。今回、特に議論したいのは後者である。

いま日本では、雇用関係をいかに簡単に解消できるようにするかという小手先の議論がかまびすしい。しかし、そもそも人材は流動化させたほうが良いのだろうか? 日本型経営なるものが世界のお手本とされた頃、日本的経営とは①終身雇用、②年功序列、③企業内組合であるとされた。それは結局、間違いだったのだろうか。

いまここで、人材流動化の哲学について論じることは、この先の施策を議論する上でも、きっと有効だと思う。そこで、以下の二つの問いを出す。

問1 日本の離職率は低すぎるか

厚生労働省の統計などを見ると、日本の大手企業の離職率は、おおむね3%台である。これは、2ケタ台が当たり前の海外とはまったく異なる。日本企業は、もっと離職率を高めるべきなのだろうか?

読者は、どうお考えになるだろう。

問2 人材流動化は日本企業を強くするか

かつて終身雇用が日本の強みだといわれたが、それはもう過去の話にすぎないのだろうか。人材流動化が日本企業を強くするのだろうか?

読者は、どうお考えになるだろう。

※次回テーマについてのご意見募集アンケートは8月2日にて終了いたしました。多数のご意見をお寄せいただき、誠に有り難うございました