舞田竜宣 まいた たつのぶ

HRビジネスパートナー㈱ 代表取締役 多摩大学大学客員教授

ピースマインド・イープ㈱ エグゼクティブコンサルタント

これからの人材マネジメントを指揮する人に求められる、深い哲学を磨くこの企画。今回のテーマはミドルマネジメントである。

労務行政研究所が、昨年11月に実施したWEBアンケート「2020年の企業人事と人事部のすがた」において、人事担当者に「人事・労務分野で向こう1~2年の間に力を入れるべき課題」を問うたところ、「次世代幹部・リーダーの早期育成」がトップで、実に回答者の4割以上が挙げていた。

また、日本能率協会が昨年行った「当面する企業経営課題に関する調査」でも、人事・教育領域で特に重視している課題の1位は「管理職層(ミドル)のマネジメント能力向上」で、全体の5割以上が挙げる結果となった。

このように、今の日本では、未来の担い手としてのミドルに大きな期待が寄せられている一方で、今のミドルに対する不満も大きい。それでは、これからの企業を伸ばすミドルの在り方とは、どのようなものなのか。また、ミドルとしての成長は、何によってテコ入れされるのか。そうしたことを、今回も読者から寄せられた意見を集約しながら深く考察してみたい。

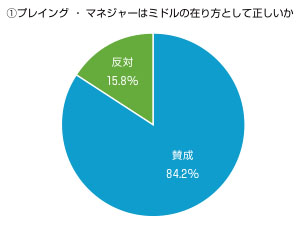

問1 プレイング・マネジャーの是非

組織を率いながら、自らも現場の仕事をするプレイング・マネジャー。これはミドルの在り方として正しいのだろうか、それとも間違っているのだろうか。

上記の調査結果を見ると、経営的見地からは、ミドルにはプレーヤーとして活躍し続けるよりも、早くマネジメントに力を発揮できるようになってほしいという期待が垣間見える。つまり、プレイング・マネジャーというのは、あくまで過渡的な働き方であって、そこから早く卒業することがミドルには求められているというのが、一般的な仮説であると思われた。ところが、面白いことにプレイング・マネジャーの是非に対する読者からの回答は、ほとんどがプレイング・マネジャーに賛成というものだった。

それでは、ここで意見を整理してみよう。まずは、プレイング・マネジャーはよくないという意見から見ることにする。

[プレイング・マネジャー反対論]

ミドルとしての本来の役割使命を徹底すべき

プレイング・マネジャーはミドルの在り方として間違っているという意見は、仮説と同様の見方が多かった。例えば、以下のようである。

●最近は人件費抑制等で人手が足りず、実際には現場の仕事に取り組まなければいけない状況であると推測されるが、マネジャーは組織をマネジメントすることが主役割であるため、効率的な組織運営のためにもそこを怠るべきではないと考える

●有能な人材がプレイング・マネジャーを担うことは効率的だと思うが、一方で、人材/人数が乏しい組織において、やむなくプレイング・マネジャーを配置する現状が多いのではないかと思う。ミドルの在り方としては、マネジメントに集中できるように、現場の仕事と分けることが望ましいと考える

すなわち、ミドルとしての立場上、現場仕事をしなければならない状況はあっても、本来はマネジメントをすべきである、という見方である。

また、次のような意見もあった。

●ミドルは立場が非常に中途半端であるし、業務内容もはっきりと区分できないため、はっきりと区分したほうがいいと思う

これは、ミドルはそもそも何をすべきなのか、その役割・使命が明確でないということを示していると思われる。個人として良い実務をすることと、上司として部下を動かすことは、普通は両立しない。どちらかに時間を割けば、他方に時間が割けなくなるからだ。ならば、どちらかに集中させたほうが、いずれにしても良い結果につながるのではないか、という指摘だろう。

[プレイング・マネジャー消極的賛成論]

現状の状況では実務をせざるを得ない

プレイング・マネジャーという在り方に賛成している人の中にも、こうした役割・使命のあいまいさに触れる意見はあった。

●消極的賛成です。本来はマネジメントに専念すべきですが、日系企業では、権限と義務があいまいなので、課長職でも決裁金額や人的権限が少ない現状では、マネジメントをするといってもせいぜい、部下の仕事の手助けと上への説明程度。それだけするのは報酬と内容が合わず、中抜き議論にならざるを得ない

つまり、現状では、ミドルに明確かつ十分な権限が与えられていないため、マネジメントをするといってもできることが限定されている。しかし、それでは会社に十分な貢献をしているとは言い難いため、現場の仕事もすべきだ、という考え方である。

そもそも私たちの組織では、ミドルマネジメントの役割や使命というものを、特別に定義しているだろうか。それとも、そうしたことを殊更に考えることなく、現場プレーヤーから経営層に至る組織ピラミッドの中の、単なる中位層として位置づけているだけだろうか。

もしもミドルマネジメントが、経営層とも現場プレーヤーとも異なるユニークな役割・使命を持っていないとするならば、ミドルマネジメントというポジションに、果たして存在意義はあるのだろうか。

ミドルマネジメントというものが、何のために存在するのか。それを明白に意識できない組織では、ただ何となくミドルが存在し、何となく仕事をしているということにならないだろうか。

もちろん、現実的な事情から、ミドルマネジメントは存在すべきという意見もある。

●マネジメントする立場の人間が常に側に任せられる社員・部下がいるわけではないと思うので、会社の規模が小さくなるほど、プレイング・マネジャーである傾向は高くなると思う

●今のビジネスの形態を考えた時にはやむを得ない部分もあると考える

●組織がフラット化している中、必然的にプレイング・マネジャーとしての役割が求められる

組織構造的に部下が十分にいなければ、ミドルが実務をせざるを得ないという考え方だ。

同様の意見は、ほかにもあって、例えば、

●人的余裕度も考慮して、一部の業務を実務で受け持つことは問題ない

●人員増が見込めず、またそれなりに知識が豊富であるため、やむを得ない

──というものがあった。つまり、人手不足があるのなら、経験者を活用することは悪いことではない、という考え方だ。

ただ、気をつけなければいけないことはある。

●優秀なプレーヤーから管理職登用されているので、管理職がその業務遂行能力を活かさないのは会社にとって損失。ただし、マネジメント業務を確実に遂行した上でプレーヤー業務を行うことが条件。実務に熱中してマネジメントをおろそかにするから問題になる

この視点を忘れてはいけないだろう。

現実の組織を見ていると、プレイング・マネジャーの最も大きな問題は、プレイに没頭する傾向があるということだ。それは自然なことである。なぜなら、プレーヤーとしての仕事は、自分が過去何年も慣れ親しんできたものであるから心地よいし、上手にできる自信もある。部下に比べれば、はるかに上手にできるから、それを見て満足感に浸ることもできる。

だがそれでは、ミドルは単に、部下より実務のできる担当者にすぎなくなってしまう。

[プレイング・マネジャー積極的賛成論]

プレーヤーは、自分の成長につながる

さて、これまで見てきた意見は、どちらかといえば消極的にプレイング・マネジャーを肯定するものであった。

一方で、積極的にプレイング・マネジャーであることを良しとする見方もある。

●課長レベルではまだ完全なマネジャーになるのは早い。プレーヤー部分は必要だと思う。課のメンバーと同じ現場で仕事をして成果を上げ、問題点なり改善点を自分で見つけ進むべき道を決めていくのが役割

●ミドルもマネジャー業務だけではなく、プレーヤーとして現場を知ることはマネジメントで必要なことである

これは、ミドルマネジメントの成長プロセスを意識した意見だと思われる。ミドルはやがてマネジメントを専門に行うようになるべきだが、そうなる前に、今、十分な現場経験を積んでおくべきだという考え方だ。

確かに、ミドルの立場で、「自分は一切、プレーヤーはやらないよ」という人がいたらどうか。それを見て、周囲の人々は一抹の危惧を覚えるかもしれない。

●自らの経験なくして良きリーダーにはなれないのではないかと思う

●業種はさまざまであろうが、現場をおろそかにしていては現場との温度差ができると思う

こうした意見は、プレーヤーをしないミドルは、自分の成長にとっても、組織への影響にとっても、問題があるという考え方だろう。ごもっともに思える。

[考察]

部門を越えた、担当者とは次元の異なる

プレーヤーであることが条件

それでは、この問題を私たちはどう捉えたらよいのだろうか。

●ある程度の階層が存在する組織の場合、マネジャー層とプレーヤー層の間の階層については、両方の性質を帯びることになる

●純粋なマネジャーではなく、“ミドル”マネジャーと呼ばれるのだから、半分はプレーヤーであり、半分はマネジャーであるべきだと思う。ミドルはプレイング・マネジャーとして奮闘するからこそ、いろいろな推進力がもたらされて来る。単にマネジャーのみに徹してしまうと会社としての推進力にバランスを欠くようになると思う

●加減の問題だと思う。一般的にはプレーヤー部分が大きすぎて本来の後進育成に注力できないことが課題となるが、10~20%程度の割合であれば現場感覚を継続して維持できるという観点が必要なのでは?

こうした意見は現実論として、おそらく正しいのだろう。

しかし、ここでは、あえてこの問題を哲学論として掘り下げて考えてみたい。

意見の中には、このようなものもあった。

●市場がグローバル化の一途をたどるように、業務プロセス(組織の在り方)も日々変化し、「職務」や「業務内容」も、周辺業務との融合が進んでいる流れはもう止められないと思う。しかも、そのスピードも速い。このことから、「マネジャー」と「プレーヤー」の垣根もなくなっていくのは至極当然で、不可逆性が高いと思う

ビジネス環境の変化は、マネジャーとプレーヤーとの垣根をなくしてきているのではないか、という指摘と思われる。

往々にして忘れられがちなことであるが、本来、人事ポリシーを考える際には、事業戦略、組織戦略、人事戦略の三つを押さえておくことが重要である。要するに、まずどのようにして事業を伸ばすのかという戦略があって、次に、それを実現するために、どのような組織を作りたいのかを考え、そして、そのような組織を作るために個々の人材はどうあるべきなのかをイメージするというのが、踏むべきステップである。

ミドルマネジメントのあるべき姿を考える時にも、こういう考え方をしたい。つまり、まずは、自社が生き残るため、または成長するために、何が戦略上の要であるのかを考えたい。そして、それを実現する組織とはどのようなものなのか、また、そうした組織におけるミドルはどのような存在であるべきなのかを考えたい。

それでは、現代における事業の戦略上の鍵は何か。経営戦略論の大家であるマイケル・ポーターによれば、競争的な環境において企業が勝つためには二つの選択肢しかない。コスト競争力を持つか、イノベーションをするかである。つまり、ミドルマネジメントも、企業のコスト競争力とイノベーションとに資する存在でなければならない。

コスト競争力を高めようと思ったら、まず、人件費の高いミドルが、人件費の安い人と同じ仕事をしてはいけないだろう。もし、それをするのなら、ミドルの人件費を抑制する人事ポリシーが必要だ。もしかすると、ここしばらく日本の人事はそれをやってきたのかもしれない。

だが、それでは、あまりに夢がない。やはり日本のミドルは、イノベーションの旗手でありたくはないか。

イノベーションは、新製品や新サービスの開発だけに限らない。業務プロセスを抜本から変えるビジネス・プロセス・イノベーションも立派なイノベーションであり、かつ、それは企業のコスト競争力を人件費抑制とは別の手段で実現するものでもある。いうなれば、社内のあらゆるところでイノベーションは可能であり、すべてのミドルはそれに貢献しなければならない。

それでは、イノベーションは、どうしたら生まれるのか。

アップル創業者の故スティーブ・ジョブズによれば、イノベーションを生む創造力とは、「ただ、結びつけること」だという(カーマイン・ガロ著『スティーブ・ジョブズ 驚異のイノベーション』より)。

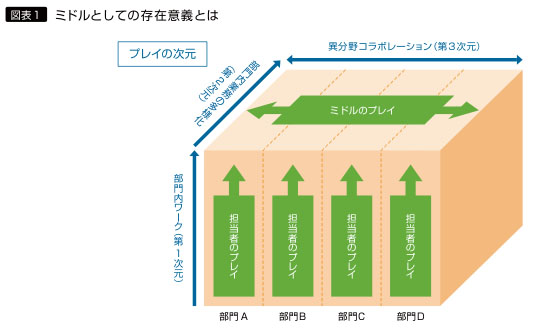

つまり、イノベーションは天才の奇跡的な発想と努力とで生まれるのではなく、どこかに既に存在しながら、普段は別々に存在し交わることのない異質なものたちを、結び付けることによって生まれるというのである。すなわち、部門を越えたコラボレーション(協働)だ。

現代の新製品や新サービスは、従来の分類を越えたところに生まれる。電話とパソコンの垣根を越えたスマートフォンなどは、その良い例だ。いくら一生懸命に電話部門の中で働いても、スマートフォンは生まれない。つまり電話部門のミドルがしなければいけないことは、パソコン部門の人たちとコラボレート(協働)することであって、自部門の中で良い電話を作って、「まだまだ部下より自分のほうが良い電話が作れる」などと悦に入ることではないだろう。

新製品やサービスの開発だけではない。業務プロセスを抜本から変えるビジネス・プロセス・イノベーションも、部門内だけで改善を積み重ねたところで、できるものではなく、必ず部門を越えたコラボレーションが必要となる。

それでは、なぜ、それをするのがミドルであるべきなのか。それは、コラボレーションには、自部門での十分な経験と、他部門との人脈、そして一定の自由裁量が必要だからだ。その三つを兼ね備えるのは、ミドルしかいない。要するに、ミドルマネジャーの“プレイ”は、部門内の部下と同じことをするのではなく、部門を越えた、まったく異次元のプレイをしなければならないのではないだろうか。

部下と腕前を競うのではなく、組織に散在する知を組み合わせ、組織としてのイノベーションを創発する、その先陣を切ってみせることこそが、マネジャーを兼ねるミドルのプレイではないか。

つまり、ミドルマネジメントがプレイング・マネジャーであることは正しい。しかしそれは、部門を越えるコラボレーションという、担当者レベルとは次元の異なるプレイをすることが条件である。そう考えるべきなのではないだろうか[図表1]。

そして、部門を越えて人とつながり、協働で新たなものを生み出すという行為は、もう個人のプレイの域を越えている。そこには必ずマネジメントの能力が必要となる。イノベーションを生むコラボレーションとは、プレーヤーとマネジャーの両方の力を同時に発揮させることになる。「プレーヤーでいるべきか、マネジャーでいるべきか」という二者択一論を超越し、プレーヤーとして動けば動くほどマネジメント能力が鍛えられる。ミドルマネジメントが一皮むける契機となるのではないだろうか。

問2 MBA取得の価値

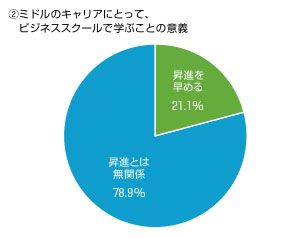

海外では、ビジネススクールで学びMBA(経営管理修士)を取ることが、昇進へのパスポートとなっている。昔のように、MBAさえ取ればいきなり執行役員クラスに就くといった無茶は減ったものの、逆に今ではMBAすら持っていない人が管理職として出世するのは困難という状況もみられる。ミドルのキャリアにとって、MBAを取ることは昇進を早めるのだろうか、それとも昇進とは無関係なのだろうか。

この問題では、良きミドルマネジメントになるためには何を学んでおくべきか、ということを考えたかった。そのために、MBAを題材に選んでみた。

今では日本国内にもビジネススクールがかなり増え、海外留学組も含め、MBA取得者の総数は着実に増えつつあると思われる。10年後には、日本でもミドルマネジメントのかなりの割合がMBAを持っているという状況になっているのかもしれない。

それでは、ビジネススクールで学び、MBAという学位を取得することは、今後はミドルの(またはミドルへの)昇進に有利に働くのだろうか。また、そうあるべきなのだろうか。

[賛成意見]

知識やモノの見方だけでなく

胆力が鍛えられ、それがプラスに働く

まずは、MBAを取ることは昇進を早める、という意見から見ていこう。

●MBA自体はそれほど高度な学問ではない。全管理職の必須科目とは思わない。ただし、経営に関する浅く広い知識や、限られた時間で何とかする集中力や体力、卒業までこぎつけた自信といったMBAで得られたモノは結局昇進につながっていると思う

●MBAにおいて思考することに慣れることで、経験値が上がると考える

これらの意見は、MBAを取ることで知識以上のものが得られ、それがミドルとしての昇進にプラスに働く、ということだと思われる。

確かに、ビジネススクールでは、それまでの学校教育とは段違いの勉強量を求められるのが一般的である。膨大な教材を読みこなし、教室での発言が求められ、教科ごとにレポートを提出しなければならない。これをやり抜くだけでも、相当に鍛えられるのは間違いない。また、ケーススタディを幾つもやることで、普通なら何社で何年もの仕事をして初めて得られる経験を、疑似体験として短期で得ることができる。

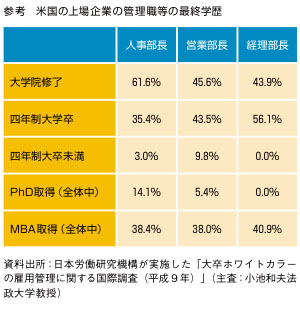

こうした効果は、リーダーを早期に選抜・育成する海外でも認められており、

●日本も世界標準に近づけるべし

──という意見は、それを支持しているのだと思われる。

[反対意見]

ビジネススクールでは知識以上の

大事なものが学べない

だが今回、読者からの意見の多くは、MBA取得は昇進とは無関係である、というものだった。例えば、以下のようなものである。

●MBAは知識としての資格です。「何々を知っている」にすぎません。実際に仕事に活かさせて(成果が出て)昇進となる

●昇進を判断するための評価軸は、資格(や学歴)であるべきではないと考える。業務上での発揮能力や業績貢献であるべきだ。そのため、MBAを保有していても、業績や行動に活かせなければ、評価されるべきではないと考える

これはまったくそのとおりであって、そもそもMBAというのは経営管理学の修士という学位であり、大学院卒という学歴である。学位や学歴で昇進が決まってよいわけがない。

しかし今日の日本でも、大手企業などでは特に、四年制大学を出た学士取得者でないと昇進は難しいという現実があるのは、なぜか。高校卒では、昇進どころか採用すらされないという会社があるのは、なぜか。

●採用時にも言えることだが、やはり取得している資格とその人間の経験は別問題なわけで、昇進の材料の一つではあってよいと思うが、取得を義務付けるような空気にならないかが心配だ

●大手ほどMBA取得が昇進のためのパスポートになりがちだが、あくまでも万能薬ではなく、それを活かせるかどうかは個人の才能にかかっていると感じる

こうした意見は、そのような、現実に存在しがちな学歴主義を危惧しているのではないかと思われる。今、「大学卒でないと昇進は難しい」と思われていることが、10年後、社員の多くが大学院卒となった時には、そのまま「大学院卒でないと昇進は難しい」とならないとも限らない。

●MBAを取得したところで、取得者全員が企業にとって大きな戦力になるか不明である

●まったく関係がないとはいえないが、昇進へのダイレクトなリンクは避けるべき

こうした意見もそのとおりで、大学卒が全員戦力になるとは限らないのとまったく同様に、大学院卒(MBA)が全員戦力になるとは限らないし、最終学歴が昇進に直結すべきものではない。

さて、それでは、ビジネススクールで学ぶ知識というのは、ミドルマネジメントにとって、どれだけ価値あるものなのか。そちらのほうを考えてみたい。

まず、MBA取得者自身の意見は、なかなかに辛口である。

●国内MBA保有者ですが、あくまでもMBAはビジネスで必要な知識の一つにすぎないと思う。MBAが会社を滅ぼすという本も出版されていたが、MBAの特にファイナンス知識では、成長戦略が描けない。コスト管理、オペレーション能力は高いが、MBAの最大の欠点は日本語の営業力(マーケティングではなく、顔を合わせた担当者の魅力)が欠けている

最も大切な“人としての魅力”がビジネススクールでは学べない、という意見は貴重だ。

また、このような意見もある。

●あくまで、学問の世界。体系立って整理された中での蓄積は、当然現実世界にも有用な部分があるが、しょせん過去時点の情報。今まさに将来に向かって動いている状況に対して、ベストな判断・行動ができるかというと、それはまったく別問題。MBAを取得したという実績は、それで評価してよいかと思うが、経営を担うかどうかの絶対的な基準軸とするには不適当だと考える

せっかく学んだ知識が、古くて役に立たない、というのも問題だ。

他の意見も、なかなかに微妙な評価をしている。

●経済学者が主張するとおりの政策を展開しても好景気を続けられないことと同じように、机上の論理ではどうにもならないことがあるし、中学校を卒業しただけでも立派に経営できる人は経営している。だから、MBAは昇進の絶対条件にはならないし、すべきではない。しかし、理論は知っておいて損することはないので、昇進する人は、MBAの取得は別として経営管理学を学ぶべきではあると思う

●管理職として、学びは必要と考えますが、MBAに限らなくてもよいと思う

どうも、ビジネススクールでは大事なものが学べない、というのが、ほとんどの意見の根底に共通する見方のようだ。

それでは一体、ミドルマネジメントは、自分を成長させるために、何を学べばよいのだろうか。

[考察]

ミドルには「人を動かす力」が必要。

心理学の素養が求められる

経営者になろうという人は、経営資源の管理について一とおりの知識を持っておくことが望ましい。投資判断をするのに、キャッシュフロー分析を見ても何のことか理解できないということでは困るし、新商品をマーケティングしようという時に、チャネル分析を見てもよく分からないのでは適切な判断もできないからだ。

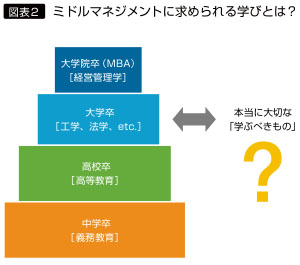

そういう意味で、MBAで学ぶようなファイナンス、マーケティングは価値がある。 しかし、それがミドルに最も求められるものなのか、というと、疑問の余地がなくもない[図表2]。

しかし、それがミドルに最も求められるものなのか、というと、疑問の余地がなくもない[図表2]。

先のMBA取得者の意見にもあったように、“人としての魅力”がなければ、今の仕事をうまくこなすこともできなければ、キャリアアップしていくことも難しいだろう。

また、異分野とのコラボレーションという、異次元プレーヤーでもあるべきミドルにとって、まず大切なのは、多様な人をまとめる力ではないか。そして、ミドルは部下のマネジメントもできなければならないから、そこで求められるのは、人を動かす力であろう。

魅力的な自分をつくる。多様な人をまとめる。人を動かす。これは、心理学の領域である。

非常に興味深いことに、ビジネススクールや大学の経営学部では、心理学はほとんど取り上げられることがない。それは実は単純な理由からで、心理学は経営学とは学部が違うからだ(多くの大学や大学院では、心理学は教育学部や文学部などに属している)。つまり、教育機関の縦割り構造が、教育内容に影響しているのである。

心理学といっても、夢判断のような精神分析は、ビジネスではあまり使わない。ビジネスで使える心理学は、行動分析系の心理学(行動分析学など)である。

近年に至ってやっと、経済学と心理学の融合である行動経済学などが注目されノーベル賞まで受賞するようになったが、教育の現場においては、異分野領域の垣根はまだ高い。

今、ミドルが心理学を学ぶことには、少なくとも二つの意義がある。

一つは先述したように、それが今すぐ使える知識であるからだ。そしてもう一つは、人に関わる学問は、簡単には時代遅れにならないからである。

もちろん心理学も日進月歩ではあるものの、人の基本は1000年たっても変わらない。

しかしファイナンスやマーケティングは、ほんの数年で法制が改まったり、IT技術が進歩したり、市場の嗜好(しこう)が変わったりして、最新知識ががらりと変わってしまうこともある。そのように、時代とともに頻繁に変わるものは、むしろオンデマンドで学べる生涯学習体制を敷くほうが利便性は高いかもしれない。

ある程度、若いころに集中して学ぶなら、時を越えて使える根源的なものを学んでもよいのではないだろうか。

ミドルに対する教育は、充実しているようで、実は最も大切なものが抜けている。

それが、多くの読者が感じている、幹部教育に対する不満にも似た違和感とも、つながっているのではないだろうか。

PROFILE 舞田竜宣(まいた たつのぶ)

舞田竜宣(まいた たつのぶ)

東京大学経済学部卒業。組織行動変革の専門コンサルタント会社を経て、マーサーおよびヒューイット・アソシエイツでグローバルな人事・組織コンサルティングを行う。ヒューイット・アソシエイツ日本法人社長などを経て現職。著書に『行動分析学で社員のやる気を引き出す技術』(日本経済新聞出版社)、『社員が惚れる会社のつくり方』(日本実業出版社)、『行動分析学マネジメント』(日本経済新聞出版社)、『10年後の人事』(日本経団連出版)など、監修書籍として『人事労務用語辞典[第7版]』(日本経団連出版)がある。

次回テーマ:「抜てき人事」

昇進昇格や役職登用において、年齢や年次といった順番を意識した運用がされている会社は、今も少なくない。だが、年功序列から本当に脱却しようとするなら、年齢・年次を無視した抜てき人事が行われるべきだ、という考え方もある。

果たして抜てき人事は、これからの日本にとって「あるべき姿」なのか。以下の2問を通じて、読者とともに考えてみたい。

問1 新入社員を社長に抜てきする是非

ある会社では実際に、入社1年目の社員を、子会社社長に抜てきした。年齢や年次にかかわらず登用するという方針を徹底させるなら、こういうことも確かにあり得る話である。

それでは、この話を聞いて、読者の会社でも今年からそうしようと思うだろうか。

a:1年目社員を、社長に抜てきしても構わない

b:1年目社員を、社長に抜てきするのは問題がある

読者は、どうお考えになるだろう。

問2 組織風土への影響

抜てき人事では、本人のことだけでなく、組織全体に与える影響も考える必要がある。

抜てき人事によって、社員の意識や組織の文化は、どう変わるのだろう。

a:抜てき人事は、組織風土に良い影響を与える

b:抜てき人事は、組織風土に悪い影響を与える

読者は、どうお考えになるだろう。