代表 寺澤康介 てらざわ こうすけ

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤康介です。

4月に選考開始となって1カ月強が経過しました。今年も超大手企業の採用選考は、ヤマ場を越えました。先日、ある大学のキャリアセンターの方からお聞きした話ですが、4月1日の夜には早くもメガバンクから内定を得た学生がいたとか。昨年以上に短期決戦で決着したことを、端的にうかがわせるエピソードです。

ただし、採用選考のヤマ場を越えたのは一部の超大手企業に過ぎず、大半の企業はまだ採用選考の真っ最中、中にはこれから選考活動に入る企業もあることでしょう。エントリーシート(ES)や適性検査などもあるものの、採用選考の中心は、何といっても「面接」です。

面接は、企業側から見れば「学生を選別する(自社に合う学生かどうかを見極める)場」でありますが、学生側にとっても重要な「企業選別の場」です。面接官の対応次第で、学生はより志望度が上がることもあれば、一気に熱が冷めてしまうこともあります。就職ナビや採用ホームページ、あるいは合同セミナーや企業セミナーを通して、どんなに魅力的な企業を演出しても、面接官の印象次第で台無しになってしまうことも少なくありません。

今回は、今年4月下旬に行った学生アンケートから、印象のよくなかった面接官と印象のよかった面接官の理由を探ることで、今後の面接で留意すべき点を整理してみたいと思います。

■印象のよくなかった面接官とは

最初に、学生のコメントの中から「印象のよくなかった理由」を見てみましょう。

・選考に関係ないと言いつつ関係があったこと。ある大学のOBが幅をきかせていたこと(保険)

・一斉にマニュアル通りの面接で、きちんと自分が評価されているか不明だった。ESの確認で面接ではなかった。志望度が一気に下がった(保険)

・面接官の態度がすごく悪かった。相づちなし、聞いているかどうかも不明(エネルギー)

・興味がなさそうだったから(精密機器)

・個別面接において、最初数分自己PRをした以降、ほぼ面接官の身の上話で面接が終了した。私に対する質問などは一切しなかった上に、散々人格否定をするような言葉を浴びせられ、何も聞いてないのに何さまのつもりだと心底思った(保険)

・ESに目を通していないせいで何度も同じことを説明しなければならなかったから。真剣に学生と向き合っているようには感じなかった(保険)

・集団面接だったのも原因かもしれないが非常に機械的な面接で、入社したらこんな人たちと働くのかと思ったら、いかに大きな会社でも働く気がうせた(食品)

・態度が高圧的、学生をバカにしたような話の内容だった(ソフトウエア)

・面接時間が短すぎて何を評価されているか分からなかったから(マスコミ)

・面接の日程で夜のほうを選んだ私も悪いですが、疲れているオーラが全面的に出ていました(運輸)

・意見の全否定や嘲笑があり、いわゆる圧迫面接だったのだと思うが、圧迫面接を採用している企業にはよい印象が抱けない。入社後、社員を信頼できなくなる(出版)

・流れ作業であることが分かる。熱意が感じられない(電機)

・10分間の面接で落とされ、第一印象だけで決めていると考えられ、果たしてこれからの組織を担う人材選抜を第一印象という定性的なもので決めてよいのか、はなはだ疑問である(電機)

・人が話している時、少しは顔を上げてほしい。つまらないのか、評価に忙しいのか分からず戸惑った(ブライダル)

・志望企業を言ったら、笑いとばされ、他社批判をされた(通信)

・常に「なんで?」と聞かれ、質問の意図が分からず、意図を確認したが、的確に答えられていなかった。面接官の気分で、適当に質問をしている感じであった(事務機器)

・話を遮られるような態度を受けたから(保険)

・面接官の質問の意味が分からなかったことがたびたびあった(食品)

・大きなホールでところ狭しと並んだ80人の面接官、そんな状況で一人ひとりをきちんと見られているのか不思議だった(運輸)

これ以外にも、「態度が悪い」とのコメントは数多くありました。「足を組んでいる」「目を合わせない」「高圧的」「上から目線」などが目につきます。なかには「ガムをかんでいた」というものまでありました。あえて圧迫面接を行い、ストレス耐性や機転の利き方を試しているのかもしれませんが、圧迫面接は仮にその面接に合格したとしても、学生の志望度は大きく減退してしまうものです。実施している面接官も好き好んでやっているケースは多分少ないでしょう。お互いに後味が悪いのであれば、もっと別の方法で選考できないものかと思ってしまいますが、皆さんはどう思いますか。

さて、印象を悪くするポイントをまとめてみましょう。

×マニュアルに沿った流れ作業的な面接

×上から目線、高圧的、冷たい

×ESに目を通していない

×質問の意図が分からない

×自分をきちんと見てくれていると感じられない

×面接時間が短い

×大規模な面接会

×会話が成立しない

――などとなります。私が学生だとしても、きっと同じ感想を持つでしょう。皆さんも同じではないでしょうか。

■印象のよかった面接官とは

今度は、「印象がよかった理由」を見てみます。上記とは対極的なコメントが並びます。

・新卒入社の社員にまず携わってほしい具体的な業務内容を教えてくれた(自動車)

・普通の会話だったし、言おうとすることをくみとってくれたから(通信)

・誠実な対応と、しっかり話を聞いてくれる雰囲気(銀行)

・面接というより、普通の会話をしている印象を受けた。それによって企業研究にもなったし、仕事に対する覚悟や誇りを感じてますます引かれていった(銀行)

・終始やさしく、面接してくれた。落とされたが、お客としてまた行きたいと思わせる面接官だった(レジャー)

・きちんとESを読み込んだ上で選考してもらえた。また終始笑顔で自分の話を聞いてくれているように感じたから(化学)

・明るく、楽しい会話を成り立たせようと頑張っている印象を受けたから(食品)

・今何ができるかではなく自分の人柄を見ていただいた気がしたから(化学)

・一対一で、自分の今までを深堀りする面接で、自分のことを深く理解しようとする姿勢に好感を抱いた(保険)

・自分の良さや個性を引き出そうとし、お互いに緊張感のないようにする雰囲気作りに長けていたから(食品)

・しっかりとこちらの話を聞いてくれて、理解してくれていた印象が強かったです(運輸)

・面接官の方々も楽しんでいるので学生側もとても笑顔で気楽に受けることができた(ブライダル)

・学生の話を真摯(しんし)に聞いてくれ、面接しながら共に自己分析を進めてくれているような印象すら受けた(保険)

・こちらの良さを引き出そうと、さまざまな角度から問いかけをしてくださった(ブライダル)

・うなずきながら聞いてくれ、リラックスできたため、自分の力を存分に発揮できた(保険)

・ほとんどが個人面接でお互いの話す分量のバランスがよく、勉強になったから(保険)

・一方的に質問するのではなく、双方向の対話を心がけてくださった(銀行)

・分からなかったらメモを書いてくださったりゆっくりしゃべってくれたりとか安心できる面接になった(住宅)

・私たち就活生にも見下すことなく同じ目線で話してくれた(化粧品)

・話しやすい雰囲気を作っていただけ、面接後フィードバックもしていただけたため(流通)

・和やかな雰囲気で社員の方の働く日常のお話を伺うことができ、職場の雰囲気の良さを身に染みて感じたため(電機)

学生に好印象を与える面接官のポイントとしては、

○リラックスできる雰囲気作りをしてくれる

○“面接”ではなく、“会話”だと感じられる

○学生の良さを引き出そう、見つけようとしてくれる

○お互いの話す量のバランスがとれている

○学生を見下すのではなく、対等な目線で対応してくれる

○質問だけでなく、仕事内容や社員のことなどを話してくれる

○ESや研究内容など、個別の情報を事前に読み込んで質問してくれる

○適切なフィードバックやアドバイスをしてくれる

などが挙げられます。

同じ企業名が、「印象のよくなかった面接官」「印象のよかった面接官」の両方に登場します。大手企業になれば、面接官を務める社員は数百人にも及ぶでしょうから、さまざまなタイプの方がいて当然です。ただ、学生への対応の仕方については、トレーニング次第で何とでもなるものです。

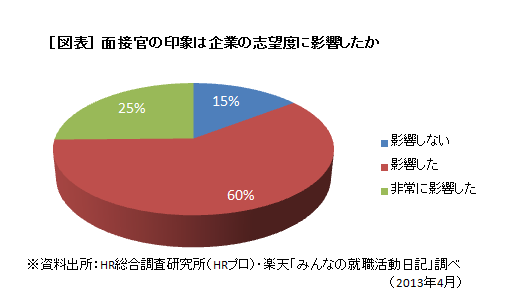

下の[図表]は、面接官の印象がその企業の志望度に影響したかどうかを聞いたものです。「非常に影響した」25%、「影響した」60%と、実に85%の学生が影響したと回答しています。もちろん志望度が下がったことだけでなく、志望度が上がったこともあるでしょう。

採用活動と営業活動を対比してみると、就職ナビや学内企業セミナー、合同企業セミナーといった、学生との最初の出会いは営業アプローチです。個別企業セミナーや採用ホームページでプッシュ営業をした後、面接は、いよいよ最終段階のクロージングの役割を担っているのです。ここを強化しないことには、それまでの活動が水の泡です。

選考活動中の企業におかれては、今からでもまだ遅くはありません。今後、面接官となる社員の教育をぜひお勧めいたします。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役

HR総合調査研究所 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。

http://www.hrpro.co.jp/