代表 寺澤康介 てらざわ こうすけ

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤康介です。

2015年新卒採用に向けて、にわかに慌ただしい動きが出てきました。3月15日の日本経済新聞で第一報が報じられたとおり、政府は2015年新卒採用より「4年生4月採用広報開始、8月選考開始」を経済界に提言しました。経団連の米倉弘昌会長は、2年前に倫理憲章を変更したばかりということもあり、この提言に対して慎重な見方を示したものの、4月8日の記者会見では、「対応については、政府から正式な要請がきてから検討したい」と述べています。一方、経済同友会の長谷川閑史代表幹事はかねてから主張しているとおりのスケジュールであり、賛意を明らかにしています。

この政府提言の理由としては、「学生が学業に専念する期間が延びる」「海外で学ぶ留学生の就職活動機会が広がることで、留学生を増やすことができる」の二つのことが挙げられています。HRプロでは、今回の新聞報道を受けて果たして企業は提言をどう受け止めたのか、政府の主張する課題は達成できると思うのか、3月18日~21日に企業の採用担当者を対象に緊急アンケートを実施いたしました。その結果をご報告したいと思います。

【調査概要】

調査主体 : HR総合調査研究所(HRプロ株式会社)

調査対象 : 上場企業・未上場企業の採用担当者

調査方法 : webアンケート

調査期間 : 2013年3月18日~3月21日

有効回答数 : 195社(1001名以上:51社、301~1000名:59社、300名以下:85社)

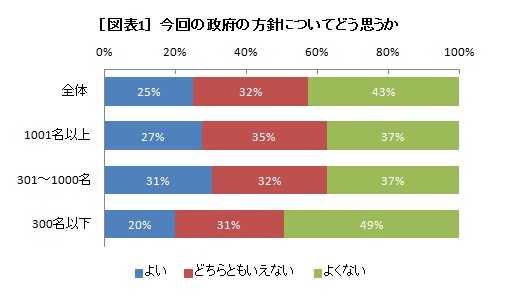

■「よい」との評価は4社に1社

政府の方針についての評価を聞いたところ、「よい」とする企業は全体で25%しかなく、「よくない」とする企業が43%と大きく上回りました。企業規模により評価には大きな差があり、大企業(1001名以上)では「よい」27%に対して「よくない」は37%と、その差は10ポイントしかありませんでした。一方、中小企業(300名以下)では、「よい」20%に対して「よくない」は49%と圧倒的に否定派が多くなっています。中小企業の方が、スケジュール変更による危機感を強くしているということになります。ちなみに中堅企業(301~1000名)は、「よい」31%、「よくない」37%と肯定派と否定派がかなり拮抗する結果となりました[図表1]。

それぞれの理由を見てみましょう。いずれの意見にも説得力があります。

●「よい」の理由

・就職活動のためだけの大学時代になっている。学業に専念すべき時期を見失い、単なる通過点にしかなっていない。大学自体の意味・機能がまったく機能しておらず、大学卒業した者のレベルが疑わしい(化学、5001名以上)

・そもそも大学3年生から就職活動が始まってしまうのは、当事者(企業、大学、学生)の誰も望んでいない。にもかかわらずそのような状況に陥ってしまったのは、リクルート業界のあおりと何も基準を示さない政府、大学、企業の連携の悪いところ(百貨店・ストア・専門店、1001~5000名)

・3回生から就職活動をするのは異常で、大昔のように4回生の夏休みから始めて、秋までの選考に戻したらよいと思う(商社、501~1000名)

・開始時期はおおむね適切である。ある程度強制力を持たせるためには、それなりの組織が動く必要があり、その点、政府が主導して動こうとしているのはよいと思う。ただ、法律で定めるなどしない限り実効性には乏しいと思う(情報処理・ソフトウエア、101~300名)

・学生の内定辞退が増える中、企業としても約1年間学生と関わらなければならずかなりの工数が新卒対応に取られるため(電子、51~100名)

●「どちらともいえない」の理由

・インターンシップを就職活動の一つとしてはならないという経団連の取り決めなど、国際的に奇異な制度について、改めるなどの動きがないため(公共団体・政府機関、5001名以上)

・外資も含めて本当にルールを守ろう(合わせよう)とするのであれば、学業に専念できる時期が長くなるためによいことではあるが、守れない、合わせないとするならば今までと変わらないか、不安をあおることになりかえってひどい状態になる可能性が高い(鉄鋼・金属製品・非鉄金属、301~500名)

・学生が学業に専念する期間が延びることはよいと思うが、中小企業にとって採用活動は長期化する(精密機器、101~300名)

・違反する学校、企業がさらに増大しそうだ。学生が学業に専念する期間が延びるか疑問。学期末試験が終わる2月から活動解禁でよいのではないか(精密機器、51~100名)

●「よくない」の理由

・あくまでも、現状の「横並び・一斉スタート」を前提とした方針であることが、そもそも、賛同できない。変に解禁日なるものを設けずに、学生も、企業も、いつでも接点を持てる社会にする方向に舵を切るべきだと考える (繊維・アパレル・服飾、5001名以上)

・一昨年、企業の採用活動の解禁時期を2カ月遅らせただけでも、学生の情報収集面での弱体化が話題になりました。それをさらに4カ月遅らせれば、どのような事態になるか不安です。今以上に情報収集力、情報処理能力の差が就職力の差につながるのは確実です (教育、1001~5000名)

・就職活動が春休みにできないということは、結果的に学業に影響が出てくる(精密機器、501~1000名)

・現状を時期の問題にしていることが、そもそもおかしい。4月解禁にすれば、より過密になり、内定がより一部の学生に集中するだけで、学生への負荷が重くなるだけ(医薬品、101~300名)

・大企業と中小企業を同列に扱うべきではない。採用競争力に劣る中小企業が、大企業と横並びに採用活動8月スタートとされるなら、ほぼ年度末まで採用活動を続けることとなってしまう(情報処理・ソフトウエア、51~100名)

・理系学生の4年次の研究について、何も考えていないと感じる(マスコミ関連、1~10名)

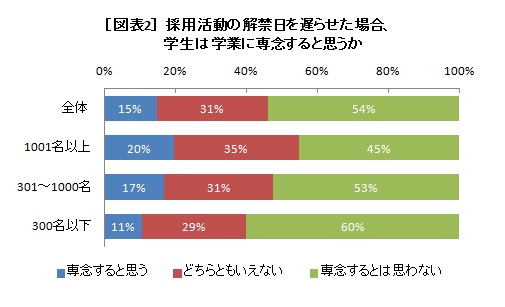

■時期を変更しても「学業に専念すると思う」は少数派

今回の提言の理由の一つである「学生が学業に専念する期間が延びる」について、「時期を変更することで学生は学業に専念すると思うか」と聞いてみたところ、「専念すると思う」企業はわずか15%しかなく、「専念すると思わない」企業が54%と過半数を占める結果となりました。企業規模別で見たとき、中小企業の意見はもっと厳しいものになります。「専念すると思う」11%に対して「専念すると思わない」は60%に達するのです [図表2] 。

時期の問題で解決するような単純なものではなく、大学教育の在り方や個人の問題であると指摘する声が多くなっています。こちらもご紹介いたします。

●「専念すると思う」理由

・単に解禁日を遅らせるだけでなく、それと同期した大学側での学務スケジュールの見直しやカリキュラムの充実が図られると推測できるから(それとセットでなければやる時期変更をやる意味はないのでは) (電機、5001名以上)

・現状でも学生の就職活動期間が長すぎると感じており、日本全国で採用開始時期の足並みをそろえることができれば、学生も十分学業に専念できると考えます(その他サービス、1001~5000名)

・少なくとも就職活動の準備を、年が明けた1月くらいからでも対応できそうだから(建設・設備・プラント、501~1000名)

・学業に専念とはならないかもしれないが、就職活動のことを考えずに時間を使えるようになると思うので、そういう意味では学生本来の時間の使い方ができると思う(鉄鋼・金属製品・非鉄金属、301~500名)

●「専念すると思わない」理由

・倫理憲章に加わらない企業がある以上、学生は学業に専念できない(旅行・ホテル、5001名以上)

・就職活動に向けた事前活動に追われることになり、結局学業には専念しない。また、就職活動終了後の期間も短くなるため、卒論等に追われることになる(電機、5001名以上)

・学業に対する熱心さは主として個人の気質、個性によるもので、選考期間の設定の影響は微々たるものである。早めに就職先が決まるほうが、落ち着いて学業に専念できるという視点を見落としていないか(医薬品、1001名~5000名)

・そもそも学業に専念してやらせる=達成させるべきものがないから今の現状があるわけで、ただ大学に出席できる時間を増やしたからといって、学業に専念するとはとても思えない(化学、1001~5000名)

・インターン等早期化の動きは加速するから。情報提供と称した青田刈りが横行するから(情報サービス・インターネット関連、501~1000名)

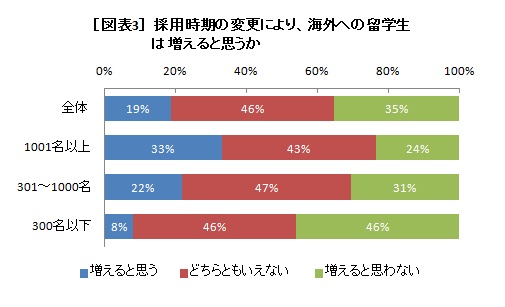

■就活時期の変更で海外留学が増えると評価するのは2割以下

提言のもう一つの理由である「海外への留学生増加」についても、「増加すると思う」とする企業は19%しかなく、「増加するとは思わない」とする企業の方が35%と多くなっています。企業規模別に見たとき、この質問に対する結果が最も規模による差が現れました。大企業は「増加すると思う」が33%で、「増えると思わない」の24%を上回ったのに対して、中小企業は「増加すると思う」はわずか8%に止まり、「増加するとは思わない」は46%に上ります。中小企業はかなり厳しく見ていますね。

ちなみに中堅企業は、「増加すると思う」22%、「増加するとは思わない」31%と、大手企業と中小企業のちょうど中間的なポジションになっています [図表3] 。

こちらもそれぞれの立場の意見をご紹介いたします。「増加すると思う」と思う企業も、政府が期待するほど増えると思っているわけではなさそうですね。

●「増加すると思う」理由

・就職活動を始める時期が遅くなれば留学のチャンスは増えると思います。ただ、少数の留学志向のある学生のために全体の就職活動を遅らせるというのは好ましくないように思います。特に、留学志向の高い学生の方は大学が用意している1~2年生向けの留学プログラム等に参加されるようにも思います(人材サービス、1001~5000名)

・増えるとともに、海外企業への人材流出も増えると考える(商社、501~1000名)

・スケジュールが多様になる(人材サービス、301~500名)

・大幅には増えないであろうが、留学しやすくなる可能性はある。ただ、為替レートや治安情勢などで変わってくることも考えられる(情報処理・ソフトウエア、101~300名)

・スケジュール的に、留学が可能となるため、幾分かは増えるであろうが、留学費用や留学後のメリットがなければ、大幅には増えないと考える(教育、1~10名)

●「増加するとは思わない」理由

・留学しようという高い志の学生がどれだけ掘り起こされるか予測不可能。留学のメリットをまだ、多くの学生が感じていないのではないか(公共団体・政府機関、5001名以上)

・留学生が減り続けている要因は採用時期の問題だけではありません。むしろ主体性の欠如がその理由です(教育、1001~5000名)

・留学生減少の原因は他にも多くあり、かつ、就職活動時期はボトルネックではないため。そもそも、この時期に就活時期をずらしたとしても、海外大の卒業時期と合致するとは、さほど思わない(情報処理・ソフトウエア、1001~5000名)

・留学と採用の時期は関係ない。3年時までに留学すればよい(医療・福祉関連、501~1000名)

・たった4カ月遅らせただけで、留学生が増えると考えている根拠がよく分からない(情報処理・ソフトウエア、501~1000名)

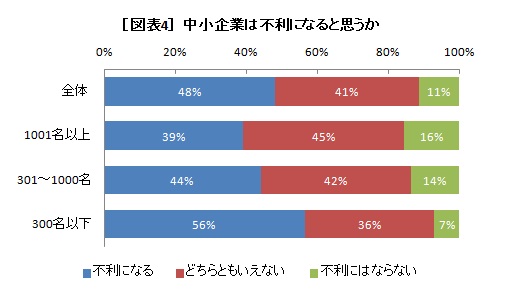

■中小企業は過半数が「不利になる」と認識

今回の方針は「中小企業に不利になるか」との問いには、全体の48%が「不利になる」と回答し、中でも中小企業は56%と過半数が「不利になる」との危機感を抱いています[図表4] 。安定志向の高まりや知名度の観点から、最初から中小企業に目を向ける学生はいまだに多くなく、就職活動の中盤や後半になってようやく中小企業にも目を向けるようになります。その結果、中小企業の選考時期は、大手企業や人気企業の選考が落ち着いてから本格化することになり、それらの企業の選考時期が後ろ倒しになるのであれば、その分だけさらに遅れての選考となります。選考が学生の卒業間際の3月までかかってしまう企業も少なくないでしょう。

一方の学生側も考えてみましょう。現在のスケジュールでも年末から3月にかけてようやく内定を獲得する学生はかなり存在するわけですから、4カ月ずれるということは今以上に未内定のまま卒業を迎えてしまう学生が出てくる可能性が高くなります。かつて、「就職協定」が存在した時代には、「10月1日会社説明会開始、11月1日選考開始」や「8月20日会社説明会開始、内定開始10月1日」といった日程で運用されていた期間が長くありました。ただし、就職ナビがなかった(あるいは黎明期だった)当時、就職情報誌自体は12月(理系向けは11月)から発行されており、はがきによる「資料請求」はその時点からスタートしていましたし、上記の会社説明会開始の日程は名ばかりで、実際にはそれ以前に選考は進んでおり、大手人気企業の会社説明会でも当日会社説明会会場前に並ぶ学生は数えるほどでした。今のように誰もが大手企業に応募するのではなく、最初から中堅・中小企業に応募する学生が多かったように思います。

海外留学生を増やすためには経済的な支援策を講ずる必要もあるでしょうし、学業に専念させたいのであれば大学の教育システムの改革から学生個人の意識改革まで考える必要もあるでしょう。企業の採用スケジュールを変更すれば済むような単純な問題ではないと思います。また、スケジュール変更に伴うデメリットも十分議論する必要があるでしょう。外資系をはじめとする早期から採用活動をする企業を強制的に制限できないのであれば、学生にとっては就職活動期間が無駄に長くなるだけです。

規制緩和を進めるどころか、政府による規制強化の今回の動き、皆さんはどうお考えでしょうか?

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役

HR総合調査研究所 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。

http://www.hrpro.co.jp/