撮影=小林由喜伸

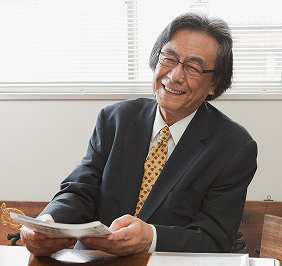

西尾松二郎 にしお まつじろう

株式会社亀の子束子西尾商店 代表取締役社長

1933年東京都生まれ。慶応義塾大学在学中からジャズバンドに打ち込む。卒業後、音楽活動を経て、60年に亀の子束子西尾商店に入社。広告宣伝、工場長、専務などを経て、91年に社長に就任。単品中心だった商品アイテムを広げ、亀の子束子を軸に幅広く展開する。最近はインターネット販売や異業種とのコラボレートにも力を注ぐ。

類似商品が市場に出回る中、元祖タワシは、品質の高さに自信を示す。

熱烈なファンが支持する「価格に見合う価値」を、知らない層にも訴求。

品質やエコロジーに「国産化の強化」も加え、伝統の魅力を再発信する。

取材構成・文=高井尚之(◆プロフィール)

亀の子束子の本社を訪れると、社内は懐かしい雰囲気が漂う。

取り扱う商品が、明治以来続くロングセラーだから、だけではない。

かつて日本企業の多くが持っていた、会社と従業員の距離感の近さが感じられるのだ。

●昔ながらの雰囲気を今に伝える本社のエントランス

経営の基本は「衆生(しゅじょう)の恩」

西尾さんの信条は仏教用語の「衆生の恩」――。辞書で調べると「多くの人々から受ける恩恵」となっている。

「タワシは消耗品かつ日用品なので、いろんな人にお世話になっています。取引先の問屋さんや流通さん、そして多くの消費者の方に支えられて、ここまでやってこられたのですから」

例えば、筆者が近くの個人経営の店で亀の子束子を買った話をすると、「何という店ですか。今度お礼を言わなくてはいけませんね」と身を乗り出す。逆に競合商品の話を持ち出しても、批判やライバル意識を示すこともなく語る。

創業者の西尾正左衛門翁もそうだったようだ。西尾さんが19歳のときまで存命だった祖父を「アイデアマンだったが温厚で、怒鳴り声を聞いたことがない」と振り返る。

●アイデアマンだった創業者の西尾正左衛門翁

「私も怒鳴り散らすタイプではありません」と話すとおり、周囲にも穏やかな物言いで接し、信頼して任せるのが基本。「これまで付き合ってきた会社の中には、大声で社訓を合唱するような猛烈型もありましたが、なぜか不思議とそういう会社は倒産しましたね」

家族的な経営の同社を“西尾ファミリー”と呼ぶ人もいる。従業員とのコミュニケーションも昔ながらのよさだ。「仕事以外では、昼休みなどに昨日のテレビの話をしたり、6月なら鎌倉のお寺に紫陽花(あじさい)を見に行った話をしたり、世間話が多いです」

こうした姿勢は、取引先に対しても同様。昔ながらの問屋経由の流通を大切にする。

「亀の子さんと呼ばれて、問屋さんも一生懸命売ってくれましたから。最近はさまざまな手法もありますが、流通機構を壊してはいけません」

だからといって慣れ合いの関係にはならない。お酒を飲まない西尾さんは、取引先と飲んだりゴルフをしたりはしないからだ。見本市に顔を出すなどして交流を続けてきた。

時に行うのが「挨拶(あいさつ)」だ。古くからの得意先には創業記念日(6月13日)に、赤飯と酒や菓子を届け、本社近くの従業員が利用する飲食店には、年始に自社商品のタワシやスポンジを持参する。濃密ではなく淡々としている。この姿勢が衆生の恩にもつながるのだろう。

実は、西尾さんの息子である智浩さんは、現在、取締役企画部長としてタワシの魅力づくりに関わる。同じように音楽業界出身で、父のジャズとは違い、ロックミュージシャンとして活動後、亀の子束子西尾商店に入社した。

「温厚だがハッキリ言うときは言う」というのが周囲の評判のようだ。いずれは5代目を継ぐであろう立場に対して、西尾さんはこんな言い方で語る。

「考えが違うところはあると思いますが、真摯(しんし)に継いでもらいたい」

「違いを好む人」の需要に応える

亀の子束子が手がけるタワシ関連商品は、思った以上に多い。現在、商品カタログに記載されているのは約150アイテムある。

食器洗いや汚れ落としなど大半が「洗う」行為に用いられるが、長年にわたり販売した結果、一手間掛けた使われ方もされる。

有名料理人の中には、材料の下ごしらえに使う人も多い。例えば「ゴボウやニンジンや大根は、最初に水とタワシでこすり洗いする」というもの。野菜の繊維質などに付いた細かい汚れを、タワシの素材であるヤシの繊維が落とすからだ。

毎日調理するプロの料理人は「何を使えば最適か」を経験から知っている。

●使えば分かる、この違い-亀の子束子は原料にもこだわる

前号では中華鍋の洗い方に触れたが、調理道具の手入れを、西尾さんはこう説明する。

「例えば木のまな板は、5分ほどお湯に漬けて汚れを浮かした後、木の目地に沿って大きめのタワシで洗うときれいに落ちます。殺菌する場合はクレンザーを一緒に使います。

ザルの場合は、洗剤を付けたスポンジだとザルの目に泡が残ってしまうので、普通のタワシか化繊素材のタワシで洗うほうが向いています」

薄手のワイングラスのように、普通のタワシが向かない材質もある。それには高純度の素材(アルミ・ナイロンヤーンなど)で作られた商品で洗うのがいいという。

また、店内のさまざまな所の掃除にタワシを使う飲食店もあるが、熟練者によれば「歯ブラシを使うように毛先を曲げないで軽い力で抑え、横方向にすばやく動かすのが基本」だとか。

経営者の中には「社内のトイレをきれいにすることが業績アップにつながる」と唱える人がいるように、最近の繁盛店の多くは化粧室もきれいだ。「トイレ」ではなく「パウダールーム」として力を入れ、人気を呼ぶ店も増えている。

効率性を重視する世の中の風潮で考えると、道具の使い分けは面倒だ。何でもスポンジや掃除機で済ませたい気になるが、「繁盛する店は、料理以外の見えない部分にも手間暇を掛ける。その心意気がお客さまに伝わり人気を呼ぶ」(飲食業界に詳しい経営コンサルタント)という。

健康タワシに込められたシャレ

亀の子束子には、ボディケア用の健康タワシもある。こちらの発売は1984年なので誕生して30年近い。

素材や配合によって硬さが違い、それぞれ名前が付いている。もっとも柔らかいのは「サトオさん」、少し硬めなのは「タムラさん」、硬めは「ナリタくん」、しっかり硬めなのは「ニシオくん」で、ヒモ付きや柄付きなど各シリーズ商品がある。

●タワシは用途も多彩-ボディケア用の健康タワシ「サトオさん」と「タムラさん」

このネーミングをしたのも、社長になる前の西尾さん。当時在籍していた社員の名字を拝借した。タムラさんは80歳まで在籍した名物女性社員から。乳白色のタワシであるサトオさんは色白の女性社員、茶褐色のタワシのナリタくんは、色黒の男性社員にちなむ。

「それぞれの形やイメージから付けました。音楽でいえば即興演奏のようなものです」

発売当時の社内の雰囲気が想像できそうだ。

健康タワシでも、使う部位や肌質、好みによってタワシを選ぶ。若い女性に人気の化粧品・美容サイトでも、時にタワシ美容法が紹介されるが、大反響を巻き起こすことはない。それでも地道に愛用者を広げている。

その1人に聞くと「足裏のマッサージで愛用しているが、適度な硬さがあり気持ちいい。数年にわたり使っている」という。

ちなみに箱根温泉の観光施設である「箱根小涌園ユネッサン」とも提携し、オリジナルパッケージでの限定販売を行う。

「タワシ健康法の紹介サイト」

http://www.kamenoko-tawashi.co.jp/howto/tawashi/tawashi.html

百年ブランドとしての「不易流行」(時代とともに変わらないもの・変わるもの)で考えると、西尾さんは次のように語る。

「タワシの製造を手作りにこだわる、天然素材で行うのは、これからも変わらないでしょう。かつては一部を機械製法に変えようと試みましたが、品質が維持できないので諦めました。

一方で、販路は時代とともに変えており、問屋さん中心は崩しませんが、インターネット販売もしていますし、時にはコラボレーションも行います」

類似品との戦いの歴史

タワシの定番である「亀の子束子1号」は1個294円(税込み)。価格だけで比較すると1個105円(同)の「百円ショップのタワシ」に比べると高い。

「世界一厳しい目を持つ」といわれた日本の生活者も、世帯収入の低下もあり、最近は安さに流れがちだ。デフレ時代といわれてすでに十数年たち、日用品や食品は以前に比べて考えられないほど安くなった。

その象徴が「百均」と呼ばれる百円ショップだろう。「こんなものが100円で…」という驚きと値段の割にそこそこの品質で、どこの街でも見掛ける存在となった。

ただし「掘り出しものもあるが、例えばテープ類などはすぐはがれてしまう」(各地で撮影を続けるベテランカメラマン)という声もあるのも事実だ。

商品が品質よりも安さだけで判断されるのは残念、と話す西尾さんはこう続ける。

「たしかに百円ショップでもタワシが売られていますが、お客さまのほうがよく分かっていますね。当社に寄せられる手紙やハガキでも『他のタワシは、使ううちにへたってしまうけど、亀の子さんのはそんなことがない』と言われますから」

米国在住の日本人女性から、こんな手紙が届いたこともある。

「日本に里帰りするたびに亀の子束子を買い、持ち帰っています。使い続けて小さくなり、最後はペタンコになる。それでも崩れないのがさすがですね」

違いを知る外国人にも評価が高い、という。

●伝統ある会社でありながら、タワシを核に商品開発にも意欲的

「昔は粗悪な模造品が数多く出回り、特許を取ったり裁判に訴えたりしましたが、結局、根本的な解決にはなりませんでした」

前号で紹介した日本における百年ブランドも、商品の歴史は模造品との戦いの歴史でもあった。例えば1890年に発売された国産せっけん「花王石鹸」は、早くも発売の翌1891年には、模造者である「香王石鹸」を告訴している。

声高に競合を否定しない西尾さんだが、「亀の子束子は、製造工程の各段階で寸法や重量などの検査をし、最終検査で25項目の検査基準をすべて満たした商品だけを出荷しています」と、品質の高さに自信を示す。

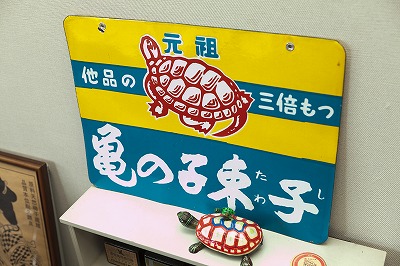

オレンジの包装紙には登録商標である亀のマークとともに、「一粒選(よ)りの品質が最高の価値」という文字が入る。高度成長期に日本各地で見られたホーロー製看板には「他品の三倍もつ」と記されていた。価格に見合った品質を訴求する元祖の矜持(きょうじ)が伺える。

●懐かしさを感じさせてくれるホーロー製看板も社長室の一角に飾ってある

「国産化」を強化したい

2011年3月11日に起きた東日本大震災は、西尾さんの意識も大きく変えた。

「(東京都北区の)本社でも、経験したことのない揺れで驚きました。幸い人的被害はなく、物的被害では(茨城県に移転させた)スポンジを生産する工場に影響が出ましたが」

すぐに壊滅的な被害を受けた東北地方の支援を考えたが、まずは支援状況の把握をと思い直す。

「1杯の水、1枚の毛布から始まるので、食器や汚れた品が出ないとタワシの使いみちもありませんから。3月下旬になって2トントラックに商品を積み、被災地に向かいました」

18000個のタワシを積んだトラックで運び、宮城県気仙沼市、石巻市、岩手県陸前高田市などに配った。

一連の経験を経て、経営者としてのリスクヘッジも考え直す。これまでタワシの原料となるヤシが収穫されるスリランカ工場と、新潟工場で生産していた生産体制を再編し、新たに和歌山工場を稼働させた。スリランカもインド洋大津波で大きな被害を受けた国で、災害リスクとは無関係ではいられない。

「昔から和歌山は、シュロが多くとれた土地でしたのでノウハウを持った人もいます。国内では頻繁に足を運び、直接声を掛けられるなど、利便性もよいですからね」

多くの業界では歴史的な円高や、グローバル経済の影響で、製造業の国内空洞化が進む。

日本で生まれた百年ブランドが目指す「国産化の強化」は、商品の魅力再構築にもなりそうだ。

●伝統に裏打ちされた信頼。顧客の期待値を超える機能・利便の革新が同社を支える

■Company Profile

株式会社亀の子束子西尾商店

・設立/1907(明治40)年

・代表取締役社長 西尾 松二郎

・本社/東京都北区滝野川6-14-8

(TEL) 03-3916-3231(代)

・事業内容/台所、風呂場、居室、屋外用のタワシやスポンジ、身体のマッサージ用など、タワシ関連商品の製造・販売

・代表商品/『亀の子束子』

・従業員数/40人(2012年7月1日現在)

・企業サイト http://www.kamenoko-tawashi.co.jp/

◆高井尚之(たかい・なおゆき)

ジャーナリスト。1962年生まれ。日本実業出版社、花王・情報作成部を経て2004年から現職。「企業と生活者との交流」「ビジネス現場とヒト」をテーマに、企画、取材・執筆、コンサルティングを行う。著書に『なぜ「高くても売れる」のか』(文藝春秋)、『日本カフェ興亡記』(日本経済新聞出版社)、『花王「百年・愚直」のものづくり』(日経ビジネス人文庫)、『花王の「日々工夫する」仕事術』(日本実業出版社)、近著に『「解」は己の中にあり 「ブラザー小池利和」の経営哲学60』(講談社)がある。