撮影=小林由喜伸

西尾松二郎 にしお まつじろう

株式会社亀の子束子西尾商店 代表取締役社長

1933年東京都生まれ。慶応義塾大学在学中からジャズバンドに打ち込む。卒業後、音楽活動を経て、60年に亀の子束子西尾商店に入社。広告宣伝、工場長、専務などを経て、91年に社長に就任。単品中心だった商品アイテムを広げ、亀の子束子を軸に幅広く展開する。最近は異業種とのコラボレートにも力を注ぐ。

長年にわたり洗浄文化を担った、タワシの元祖も転換期を迎えている。

最近は何でもスポンジで洗う風潮の中、用途に応じた洗い方を提唱。

天然素材、汚れ落ち、使う水の少なさなど、魅力を再発信していく。

取材構成・文=高井尚之(◆プロフィール)

「日本で100年以上続くナショナルブランド」(全国各地の店で買える日用品や食品など)は、どれぐらいあるかご存じだろうか?

正解は、①鉛筆(三菱鉛筆)、②せっけん(花王)、③蚊取り線香(大日本除虫菊)、④サイダー(アサヒ飲料)、⑤キャラメル(森永製菓)など両手に余る程度しかない。

その一つに亀の子束子が生み出した⑥タワシ(1907年発売)もある。他の100年ブランドの多くが主力商品ではなく「創業の象徴」となる中で、いまだ主力という珍しいケースだ。

●用途、サイズ、機能によって、これだけのバリエーションがそろっている

天然素材ならではのよさ

「単一商品が主力として残っているのは大変ありがたい。それだけお客さまに支持されてきた結果ですから」。亀の子束子社長の西尾松二郎さんは淡々と話す。

かつて、タワシは生活の必需品だった。一定年齢以上の人には郷愁のある明治生まれの商品だが、最近は出番も減っている。

「確かにタワシが使われるケースは少なくなりました。食器もスポンジで洗う人が多い。中にはスポンジをタワシだと思っている人もいますから」

だからといって、使われないわけではない。現在でも関連商品を含めて年間約400万個生産されており、タワシに関するテレビや雑誌の取材も多い。

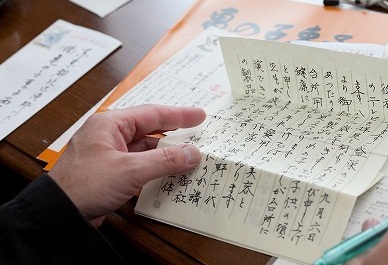

中高年を中心にタワシ愛好派からは、熱烈な手紙も寄せられる。

「天然素材の目が詰まっていて、洗う時に汚れが落ちていると満足感が広がります。もっと早く本物を買えばよかった」(福岡県の女性)

「子供の頃から御社の製品がありました。美容と健康に50年来愛用しています」(東京都内の女性)

●同社には愛好家から数多くの手紙が寄せられる

亀の子束子の特徴を、西尾さんはこう説明する。

「まずは形もいろいろあり、用途に応じて使い分けられます。例えばコーヒーカップを洗う場合には、にぎりやすい『よりどころブラウン』(パームヤシを使った商品名)が適しています。細くてねじれた形で、カップの内側や底を洗うのに便利です。

また、素材にホワイトパームを使った『よりどころホワイト』は、パームよりも繊維が硬いので茶渋を落とすのに向いています。備前焼や信楽焼といった陶器とも相性がよいので、材質に合わせて使っていただきたいですね」

●細くてねじれた形のよりどころブラウン

昔とほとんど変わらない製法も特徴で、製造工程の大半は今でも手作業である。商品によって異なるが、一般的なタワシはココナッツヤシ(スリランカ産)の実の繊維を使う。裁断したヤシの実の繊維を針金に巻き込み、刈り込み機にかけて繊維の毛足を整えた後で、折り曲げて縄をかけて仕上げるという流れだ。

(亀の子束子ができるまで=写真)

http://www.kamenoko-tawashi.co.jp/arekore/dekirumade/dekirumade.html

(亀の子束子ができるまで=動画。下記のURLにアクセス後、動作環境に合わせてムービーのアイコンをクリックしてください)

http://www.kamenoko-tawashi.co.jp/arekore/movie/movie.html

生産は海外(スリランカ工場)と国内(和歌山工場、新潟工場)で行う。なお作業ではホコリもたつため、現在では集塵機(しゅうじんき)を導入して、衛生管理面に配慮しているという。

新たなスポンジを開発

競合商品であるスポンジも、西尾さんはこんな言い方で評価する。

「スポンジは使いやすく、最近の洗剤も少しの量で汚れが落ちる高い洗浄力がありますから、用途に応じて使い分けていただきたい」

実は、亀の子束子もスポンジ商品を出している。これまでは「ミント」という名前でシリーズ展開してきた。

それが昨年3月に起きた東日本大震災と原発事故で、福島県にあった協力工場が操業停止に追い込まれる。やむなく茨城県に工場を移設し、同時に新商品開発に挑んだ。

使い勝手のよさを追求するため試行錯誤を繰り返し、11月に新たな商品が生まれた。

「最適な硬さと衛生面にこだわり開発した商品です。研磨剤を抜いた代わりに銅イオンの抗菌剤を入れました」

スポンジに洗剤を付けて洗った後、放置しておくと、やり方によっては時間の経過とともにスポンジの中で雑菌が繁殖してしまう。そうした衛生面に配慮した新商品である。

第三者機関である食品分析センターによる調査でも、銅の抗菌作用(水などに溶け出した微量の金属イオンが細菌類の繁殖を抑える働き)で、O-157菌の繁殖を抑える働きにも効果があるという事が実証されたという自信作だ。

商品のネーミングも変えた。その名も「極〆(きわめ)」――。

「全員でアイデアを出して決めました。それまでのミントはカタカナ名でしたが、社風に合わせて漢字を使い、意気込みも示したものです」

●亀の子束子の自信作。スポンジたわし「極〆(きわめ)」

定番の角型以外に、にぎりやすい木の葉型、くびれのある型もそろえている。商品パッケージに記された「軽快な汚れ落ち」「泡立ち良好」という文字が心意気を示す。

「発売直後は大変好調でした。最近は少し落ち着いていますが、以前よりシェアも上がってきました。今後は新規取引先の開拓に力を入れたいですね」

実演販売で学んだ「顧客目線」

今年2月、ビジネスマンに人気のテレビの経済番組で、同社の実演販売が取り上げられた。インターネット通販が全盛の中「見直される実演販売」として脚光を浴びたのだ。

実は亀の子束子の実演販売は、そのまま販路開拓の歴史でもある。

明治40年に誕生した亀の子束子は、大正4年に特許を取得する。7月2日は「タワシの日」と呼ばれ、今年はテレビでタワシを取り上げた番組も放映された。由来は同社が特許を取得した日からきている。

明治・大正・昭和という歴史を刻む中、各地の小売店中心に商売をしてきたが、1985(昭和60)年に百貨店ルートでの販売を始めた。卸商社である(株)吉安の見本市に商品を出展したところ、百貨店関係者の目にとまったのだ。

こうして百貨店売り場の一角を借りて行う、実演販売がスタートする。

作り方が知られていないタワシを、職人が目の前で手作りする実演販売はお客の評判を呼び、当時1個200円(現在は294円)の「亀の子束子1号」(創業時からの定番商品)を中心に、多い時期は週に100万円も売り上げたという。

百貨店からは、商品の彩りや陳列の工夫も求められ、それが商品開発に生きた。それまで茶色一色だった同社が、多彩な色合いの商品を開発したのもこの時期からだ。

当時ほどの熱気は薄れたが、今でも百貨店の看板イベントである。この7月も松坂屋・名古屋店(4~10日)、三越・名古屋星ヶ丘店(同)、大和・富山店(11~17日)、阪急百貨店・博多店(18~24日)、伊勢丹・新潟店(25~31日)で行い、8月には藤崎・仙台店、阪神百貨店・梅田店、小田急百貨店・新宿店、伊勢丹・府中店、岐阜タカシマヤなどで予定されている。

「以前は7人いた実演する職人も、定年退職で2人に減り、退職した職人の1人が時々アルバイトで参加してくれます。1週間続いたら翌週は休むというローテーションでやっていますが、これもタワシに直接触れていただく機会と考えています」

企業の社長というよりも、180センチ近い長身で和服を着れば「大店(おおだな)の旦那」といった雰囲気が漂う西尾さん。もともと入社するまでは異色の経歴を歩んだ人だった。

音楽活動から老舗の経営者へ

亀の子束子を発明した西尾正左衛門翁は、西尾さんの祖父にあたる。父(2代目社長の慶太郎氏)、兄(3代目社長の康太郎氏)の後を継いで社長に就任した西尾さんだが、もともとは会社に入る気はなかった。兄と妹にはさまれた3人兄弟の真ん中として生まれたため、比較的自由に育てられたという。

だが、そんな少年を病魔が襲う。高校2年の時に胸膜炎(当時は肋膜炎)にかかり療養。復学すると、今度は結核菌に侵され、都合4年にわたる休学生活を余儀なくされた。

当時の結核は深刻な病気だったが、幸いにも特効薬が開発された時期で、西尾さんは自宅療養だけで社会復帰をすることができた。

4年遅れて大学に入ると、一転して仲間とジャズバンドを組み、音楽活動に熱中する。

「当時は長男が後を継ぐ時代で、すでに兄が会社に入っていました。私は病気療養したこともあり、サラリーマンにはならずに、好きな音楽を続けていきたかった。

でも音楽活動では思ったほど活躍できませんでした。『それなら会社に入れ』と、父(2代目社長)に言われて入社したのです」と当時を振り返る西尾さん。26歳の時だった。

入社後は広告宣伝業務につき、商品カタログ製作にも関わった。時代は高度成長期で、亀の子束子もよく売れた。ミュージシャンへの道を断念した西尾さんにとって、家業の居心地は悪くなかったようだ。次回で紹介するが、商品のネーミングにも“らしさ”が発揮されている。工場長や専務などを経た後、兄の急死により1991年に社長に就任する。

もともと西尾さんは多趣味の人だ。取材時もカメラマンの持つ機種に興味を示すほど写真撮影が好きで、絵画にも造詣が深い。ちなみにプロ野球は川上時代からの巨人ファンだ。

とかく、趣味人タイプが社長に就任すると、大向こう受けする施策をとる事例も目立つ。しかしバブル経済期に社長に就任した西尾さんは、タワシ作りに特化した堅実経営を続ける。目立つのは単品中心の経営から、派生商品を多く手掛けるようになった程度だ。

社長に就任して20年を超えた。今でも亀の子束子は「決して背伸びをしない会社」とも言われ、経営手法は堅実だ。老舗の“家長”としての自覚がそうさせるのか。

●社屋の入り口は歴史の風格を感じさせてくれる

タワシの魅力を再発信

そうはいっても時代は変わる。新商品を開発する一方で、亀の子束子が目指すのは、主力であるタワシの啓発活動だ。そのためには若い世代に向けた情報発信も課題といえる。

核家族化が進むと、昔ながらのよさも伝承されない。でも暮らしに役立つ情報は知りたい。インターネット上で「おばあちゃんの知恵袋」のような情報が喜ばれるのも、それを裏づける。同社もネット上で啓発活動を行うが、さらなる仕掛けも大切だろう。

亀の子束子の本社近く、昭和23年創業の中華料理店「華興(かこう)」は、餃子で有名な店だが「炒め物をした後は、水とタワシで洗うのが最適」と語り、タワシの使い方をこう説明する。

「すぐにお湯になり、ゴシゴシ洗っても適度な油分を残して洗ってくれます。チャーハンやマーボー豆腐、肉野菜炒めというように次から次へと違う料理の注文が入ると、タワシだけで洗うのが最適です」(店主の渡邉さん)

実は筆者も長い間、スポンジと洗剤で食器を洗っていた。それが数年前に思い立って、「亀の子束子1号」を1個294円で購入。お湯とタワシで湯飲みを洗うと、スポンジでは落ちずに気になっていた茶渋がきれいに落ち、小さな感動を覚えた。

以来、簡単な食器洗いにはタワシを使うようになり、派生商品もいくつかそろえてみた。例えばトーストを食べた後の皿なら、タワシと水で十分だ。洗剤も使わず生活排水も少なくなり、環境に配慮した “現代の生活者”気分が味わえる。

●タワシ一つとっても、その世界の奥深さを感じさせてくれる

長期的なトレンドでみれば「家庭回帰」という流れは続く。仕事柄、何年も前からいくつかのスーパーを定点観測しているが、長引く不況を反映して最近は男性、特に中高年男性の姿が増えた。洗う食器が増えればタワシの出番も期待できる。

「もっと暮らしに応じた使い方を提案していきたいですね。素材から使い方まで環境に配慮したよさや、類似品よりも3倍長持ちする耐久性といった特徴も伝えたい。

たかがタワシ、されどタワシ。まだまだ使っていただける商品だと信じていますから」

あくまでも紳士的に、西尾さんは静かに話すのだった。

■Company Profile

株式会社亀の子束子西尾商店

・設立/1907(明治40)年

・代表取締役社長 西尾 松二郎

・本社/東京都北区滝野川6-14-8

(TEL) 03-3916-3231(代)

・事業内容/台所、風呂場、居室、屋外用のタワシやスポンジ、身体のマッサージ用など、タワシ関連商品の製造・販売

・代表商品/『亀の子束子』

・従業員数/40人(2012年7月1日現在)

・企業サイト http://www.kamenoko-tawashi.co.jp/

◆高井尚之(たかい・なおゆき)

ジャーナリスト。1962年生まれ。日本実業出版社、花王・情報作成部を経て2004年から現職。「企業と生活者との交流」「ビジネス現場とヒト」をテーマに、企画、取材・執筆、コンサルティングを行う。著書に『なぜ「高くても売れる」のか』(文藝春秋)、『日本カフェ興亡記』(日本経済新聞出版社)、『花王「百年・愚直」のものづくり』(日経ビジネス人文庫)、『花王の「日々工夫する」仕事術』(日本実業出版社)、近著に『「解」は己の中にあり 「ブラザー小池利和」の経営哲学60』(講談社)がある。