個人事業 グラジュエイトキャリア開発 代表

一般社団法人グローバルタレントデベロップメント協議会 理事

北海道大学 客員教授

飯田良親

毎年11月は「キャリアマンス」です。

キャリアマンスとは、すべてのキャリア支援職が所属団体・領域を越え、「自律的なキャリア形成が当たり前となる社会」の実現を目指して社会の課題に立ち向かい、【チェンジエージェント】としてのキャリア支援職が一丸となって輪を広げる特別な月間です。

「キャリアマンス2025に寄せて」では、今年のテーマである “変化する時代の働くと生きるを考える” に関連して、「働く」と「生きる」に関する変化への向き合い方を考えていきます。

第1回では、高度外国人材との協働について紹介します。

●「キャリアマンス2025」(一般財団法人ACCN主催)

https://careermonth.wixsite.com/2025

経験に基づく視点

私は、企業の海外駐在員として米国・欧州で延べ18年勤務し、多様な文化的背景を持つ社員とともに仕事をしてきた。企業退職後は、博士課程の研究を英語で行う外国人留学生のキャリア支援に10年以上携わり、2022年から高度外国人材の活躍を支援する一般社団法人グローバルタレントデベロップメント協議会(AITD)の理事として、企業と外国人材の橋渡しを行っている。

民間企業への就職が難しいとされる博士号を持つ人材という特性に加え、日本語力や文化的背景の違いという制約を抱える高度外国人材と接してきた経験は、今後の日本企業の人材施策を考える上で重要な示唆を与えてくれたように思う。

人口減少社会と外国人材の増加

少子高齢化の進行に伴い、日本の生産年齢人口は急速に減少している。一方で、厚生労働省が2025年(令和7年)に公表した「『外国人雇用状況』の届出状況」によると、2024年(令和6年)10月末時点の国内の外国人労働者数は約230万人と過去最多を更新し、雇用者全体の4%弱となった。

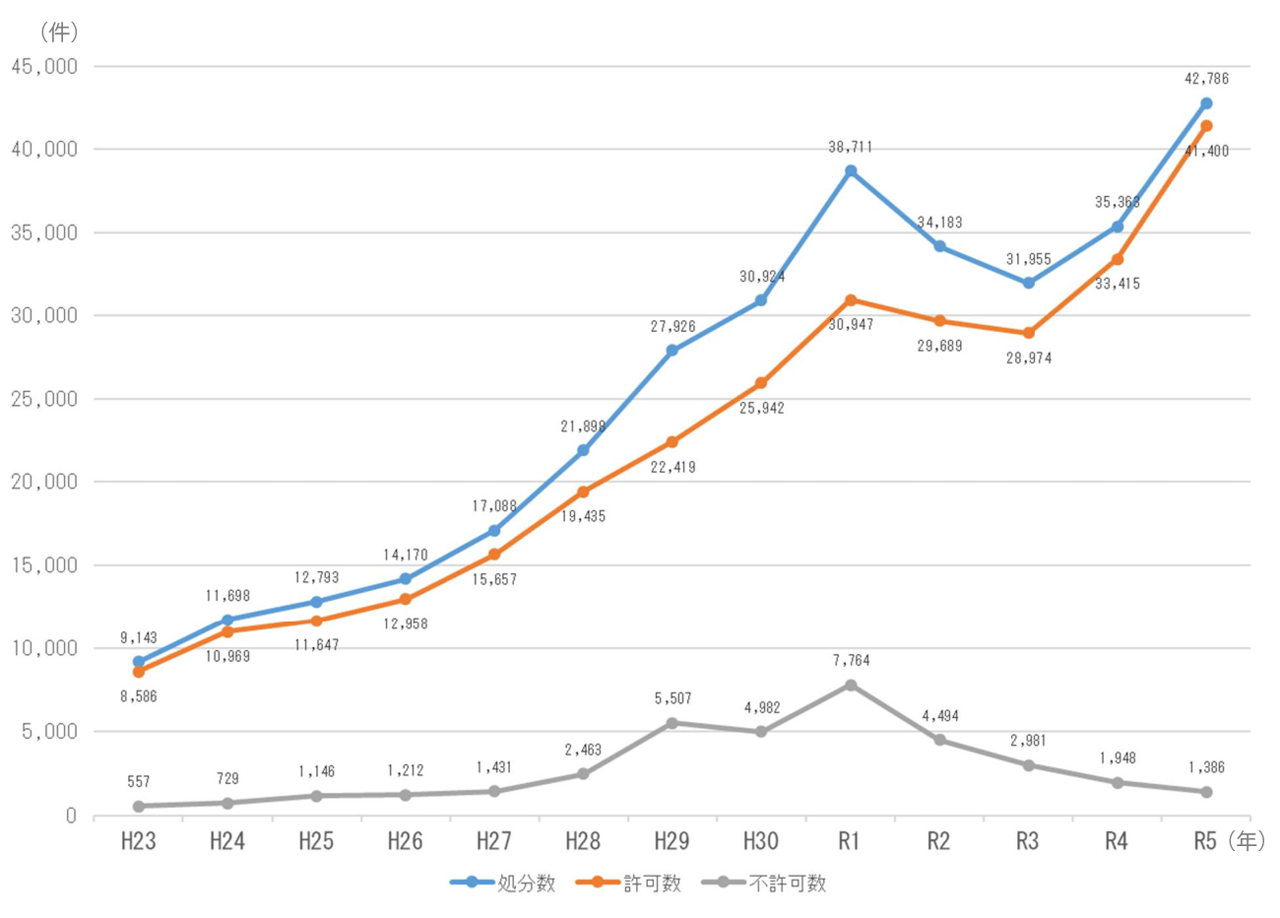

こうした中、政府は高度外国人材の受け入れ拡大や特定技能制度の運用改善を進めている。出入国在留管理庁が2025年3月に公表した「令和5年における留学生の日本企業等への就職状況について」を見ても、日本企業等への就職を目的として行った在留資格変更許可申請に対して、許可の処分をした数は増加傾向にあり[図表1]、今後もさらに外国人材とともに働く機会が増えることが見込まれる。こうした変化は、単なる労働力の補完ではなく、多様な人材が互いの強みを生かし合い、新たな価値を共創する社会への転換点であると考えられる。

[図表1]留学生からの就職目的の処分数(許可数・不許可数)の推移

資料出所:出入国在留管理庁「令和5年における留学生の日本企業等への就職状況について」(2025年3月)

[注]1.2023年(令和5年)からは、在留資格「特定技能1号」および特定技能1号移行準備を活動目的とする「特定活動」を加えることとした

2.対象の処分数は出入国在留管理庁システムに入力されている数値

留学生のキャリア形成と支援課題

日本学生支援機構の「2024(令和6)年度外国人留学生在籍状況調査」によると、日本には約34万人の留学生が在籍している。また、同機構による「令和5年度私費外国人留学生生活実態調査」では、私費外国人留学生のうち54.4%が日本での就職を希望している。しかし、キャリタスによる2024年の「外国人留学生/高度外国人材の採用に関する企業調査」を見ると、高度外国人材雇用企業の中でも、直近1年間の外国人留学生の新卒採用実績は2割台にとどまるとの結果もある。この差の主因は、「情報へのアクセス不足」と「言語・文化の壁」であると私は考える。

就職活動では、言葉の問題だけでなく、エントリーシートや面接など日本特有の慣習が存在する。就職を含む将来のキャリアに関する十分な指導を受けられない留学生は多い。そのため、潜在的能力や日本企業への就職意欲があっても、選考の入り口にすら立てないケースがある。また、就職活動を始め、選考プロセスに乗った留学生も、母国や大学での研究実績を日本企業にどう伝えるかが分からず、自信を失って帰国を余儀なくされる例も少なくない。

一方で、経済産業省が公表した「令和6年度 技術協力活用型・新興国市場開拓事業(国際化促進インターンシップ事業)事業報告書」によると、実践的なインターンシップに参加した留学生は、日本での就労意欲が高まる傾向が報告されている。支援体制次第で、このような高度外国人材の卵である留学生の潜在力は十分に発揮され得ると考える。

企業の採用・定着課題と文化的ギャップ

外国人材の採用は中小企業を中心に拡大しているが、課題は「定着」である。キャリタスの前記調査によれば、外国人留学生の入社3年後離職率について、日本人新卒社員と比べて「高い」と回答した企業は13.8%、「変わらない」が70.7%、「低い」が15.5%であった。このように、一概に外国人留学生の早期離職率が「高い」とはいえないが、企業側の話を聞くと、定着に課題を感じていることは確かである。

その背景として、言語・文化の違いに起因するコミュニケーションの難しさが挙げられる※1。これは、日本語能力試験でN1(現実の生活の「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる」レベル)を持つ、日本語能力が高い外国人材を採用・育成する場合に、特に注意が必要である。なぜなら、「日本語ができるのだから日本人の気持ちを理解できるはず」という無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)を企業側の日本人が持つ危険があり、誤解や不安を相互に生む要因となるからである。さらに、このようなミスマッチは、心理的安全性※2を損ない、職場へのエンゲージメント低下を招く要因となる。

また、外国人材の離職が日本人よりも低い職場では、職場メンバーの相互理解を深める場の設定や、外国語対応可能なメンターをつけるなどの支援体制が充実していることも、パーソル総合研究所による「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」(2019)で明らかになっている。

採用は進んでも受け入れ体制の整備が追いついていない現状が、外国人材の定着を図る上での大きなボトルネックとなっている。

外国人材が活躍するための3段階施策

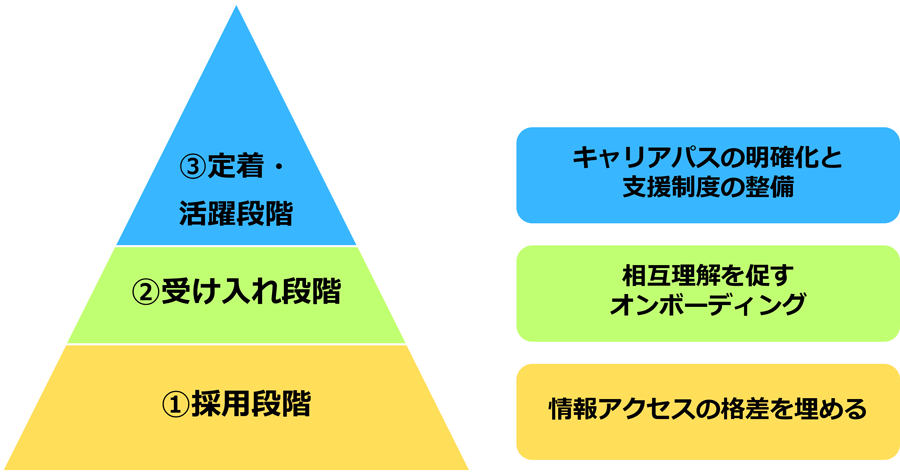

外国人材の活躍に向けて有効な施策は、「採用」「受け入れ」「定着・活躍」の三つのフェーズで整理できる[図表2]。

[図表2]外国人材が活躍するための3段階の施策

資料出所:筆者作成

① 採用段階——情報アクセスの格差を埋める

留学生向けインターンシップの拡充や大学との共同キャリアプログラムが有効である。選考基準の透明化、言語要件に加え専門性や国際的な視野を評価し、明文化する仕組みが求められる。

② 受け入れ段階——相互理解を促すオンボーディング

入社直後のオンボーディングで、業務知識だけでなく「わが社における働き方」を分かりやすく伝えることが重要である。また、異文化理解研修では、外国人材に日本文化を理解してもらうだけでなく、日本人社員が外国人材の持つ文化的背景や考え方の違いを理解することが、定着において特に重要である。日本文化の特徴を外国人社員にどのように説明しているかを、日本人社員もともに学ぶことで、双方の歩み寄りが促される。

③ 定着・活躍段階——キャリアパスの明確化と支援制度の整備

キャリアパスは早期に提示し、特に入社3年程度までの見通しを定期的に上司と確認する仕組みが効果的である。メンター制度やピア・サポートを通じ、孤立を防ぐ環境を整えることも不可欠である。さらに、異なるバックグラウンドを生かしたプロジェクトへの参画機会を設けることで、外国人材は「補完的労働力」ではなく「価値創出の担い手」として位置づけられる。

共生から共創へ ~未来をともに創る

外国人材の活躍は、日本社会の持続可能性に直結する課題である。単なる人手不足対策ではなく、多様な人材の知見を取り込み、新しい価値を共創する方向へと発想を転換する必要がある。

変化の時代において、「働くこと」と「生きること」は切り離せない。外国人材と日本人が互いに学び合い、安心して力を発揮できる環境づくりは、個人のキャリアだけでなく企業の成長、さらには社会全体の活力につながる。多様性が社会の競争力を左右する今こそ、「共生から共創」への転換を実現すべき時である。

※注1 閻 亜光(2020)「日本のサービス企業で働く外国人労働者が早期離職した共通原因及び考察——TEM分析を用いて——」立命館大学『社会システム研究』第41号

※注2 Kahn, W. A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

|

飯田良親 いいだ よしちか 個人事業 グラジュエイトキャリア開発 代表 一般社団法人 グローバルタレントデベロップメント協議会 理事 北海道大学 客員教授 高度外国人材のキャリア支援専門家。日本の大手IT企業の海外事業に40年近く従事し、その約半分を米国、欧州に駐在。企業を定年退職後、2014年から2019年まで国立大学特任教授として博士課程に在籍する外国人留学生、ポストドクター向けのキャリア形成支援に従事。英語によるキャリアカウンセリング実績700人以上。キャリアセミナーやアントレプレナー育成に関する英語授業を大学生、大学院生向けに行っている。 国家資格キャリアコンサルタント、ACCN会員。 |