<講師プロフィール>

守島基博 もりしま もとひろ

学習院大学 経済学部経営学科 教授

一橋大学 名誉教授

1980年慶應義塾大学文学部社会学専攻卒業。1986年米国イリノイ大学産業労使関係研究所博士課程修了。人的資源管理論でPh.D.を取得。カナダ国サイモン・フレーザー大学経営学部助教授。1990年慶應義塾大学総合政策学部助教授、1998年同大大学院経営管理研究科助教授・教授。2001年一橋大学大学院商学研究科教授を経て、2017年より学習院大学経済学部経営学科教授。2020年より一橋大学名誉教授。著書に『人材投資のジレンマ』(共著、日本経済新聞出版、2023年)、『全員戦力化 戦略人材不足と組織力開発』(日本経済新聞出版、2021年)、『人材マネジメント入門』(日本経済新聞出版、2004年)などがある。

【目次】

1.「人的資本経営」という議論

2.人材マネジメントを取り巻く変化

3.必要な人材戦略は「全員戦力化」

4.全員戦力化の実現に必要な人事改革

5.おわりに

<前編はこちら>

4.全員戦力化の実現に必要な人事改革

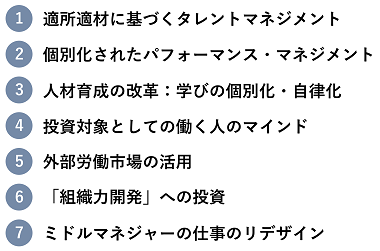

全員戦力化を進める上での具体的な人事改革を七つ紹介します[図表5]。

[図表5]「全員戦力化」実現に必要な人事改革

[1]適所適材に基づくタレントマネジメント

(1)戦略起点で仕事のミッションを明確に

企業が戦略を実現するために必要な人材を確保する施策を「タレントマネジメント」と呼びますが、日本では「人」に焦点を当てたタレントマネジメントが一般的です。その人がどういう経験を持っていて、どういう能力があるのかは把握しますが、その人がどのように戦略実現に貢献するのかという部分に関しては、あまり考えられていないことが多いように思います。

適所適材に基づくタレントマネジメントでは、あくまでも戦略を起点に、個々の仕事のミッションを明確化して、そこに最適な人を当てはめます。つまり、期待される成果が先にあって、その次に人がいます。優秀な人材が多くいても、その人たちが戦略実現に貢献している状態でないといけません。そのためには、一人ひとりに何をやってほしいのかを明らかにしていく必要があります。

それによって、企業にとっては戦略・ポジションと一人ひとりの仕事の関連が明らかになりますし、働く人にとっても「自分の仕事はこういう形でお客さまの喜びにつながっている」とか、「企業の戦略実現にきちんとつながっている」ということが認識できるようになれば、エンゲージメントも高まります。

(2)「ジョブ」ではなく「タスク」で考える

ただ、こういう話をすると、「ジョブ型にする」と思われることがあります。皆さんに知っておいてほしいのは、海外では、ジョブ型がもう古いものだとして改良・改善が加えられている、もしくはジョブ型をやめようという企業が結構増えている、ということです。

ジョブという形でまとめておくと、環境や戦略が変わったときに、ジョブディスクリプション(JD)を作り直すことも、それに合致した人材を確保することも大変で、結果として環境変化に対するアジリティがなくなってくると言われています。ジョブ型は、環境変化に対して極めてスローな対応しかできないのです。つまり、特にアメリカやイギリスの企業では、伝統的なジョブ型の在り方から脱却しているケースが多くあります。

一方、日本企業では働く人たちの「スキル」を中心に、各人のスキルを広げることで環境変化に対応してきました。しかし、スキルというのはやるべき仕事があって初めて意味が出てくるものです。したがって、働く人たちが何のためにスキルを持っているのかを考えていかなければなりません。

それに対して、現在は「タスク」で考えていくことが一つの解決策です。タスクとはジョブを構成する要素ですが、そのレベルでどういうスキルが必要なのかを考えて、タスクとスキル、つまりタスクと人をマッチングしていくのです。また、こうすることで、AIなどに代替できる部分、逆に人がやらざるを得ない部分が明確になるという利点もあります。

[2]個別化されたパフォーマンス・マネジメント

「パフォーマンス・マネジメント」とは、働く人のモチベーションやエンゲージメントを高めていき、行動や成果を戦略・目的に向かうように導いていくプロセスを指します。一番よく知られているのは、いわゆる目標管理でしょう。これまでの日本企業における目標管理は、その期の成果を評価するために使われるのが一般的でしたが、これからは、成果をより高いところに持っていくために、企業として何ができるか、という視点が重要になってきています。

そうなってくると、現場でのフィードバック、上司の丁寧なマネジメントがポイントになります。その意味で最近よく実施されているのが、いわゆる1on1です。1on1にはさまざまな形式がありますが、成果をより高くして、企業、組織としてのアウトプットを高めていくことが主な目的です。数年前にノーレイティングが注目されましたが、ノーレイティングも実は全く同じ考えに基づいています。上司が単に「S」「A」「B」などの格付けをするのではなくて、なぜその人のパフォーマンスは、このレベルなのかを考えて、結果として、その人に対して適切なフィードバックを与えていくことがポイントになるので、1on1に通ずるものであると私は考えています。

ただ、ここで注意してほしいのは、丁寧なマネジメントをするとなると現場のマネジャーの負担が大きくなります。そのため、人事がマネジャーをサポートしていかなければなりません。

[3]人材育成の改革:学びの個別化・自律化

評価や採用、配置の在り方などは少しずつ変わってきていますが、人材育成の在り方はあまり変わっていないように思われます。

最近では経験者採用を実施している企業が増えていますが、中途で入社する人たちは、企業に入ってくる段階で、既に多様な経験やスキルを持っています。そうした人材が組織内で増えていくと、マス的な集団での育成は意味がなくなりますし、一人ひとりが持っているキャリアプランも大きく異なります。つまり、働く人たちのニーズに合わせて育成していく、自分を自分で育成していくといった人材育成に変わっていく必要があります。その中で企業に求められるのは、企業としての方針を示し、説明していくことです。働く人たちの中には、その方針に乗ってくる人もいれば、「この方向は、自分のキャリアプランとは異なるので辞めよう」という人もいるかもしれません。

人材育成という言葉自体が、もしかしたら死語になる可能性もあります。これからは「成長支援」です。企業が「育成してあげる」のではなく、学びたい人、成長したい人をどうサポートしていくかが、人材育成、能力開発の一般的なパターンになってくると言えるでしょう。

[4]投資対象としての働く人のマインド

従来は「人」というものの価値を測るときに、スキルや能力を重視してきました。しかし、多くの研究において、働く人たちのマインドセット(感情、気持ち)が生産性に大きな影響を及ぼすことが指摘されています。能力の高い人が、その能力を企業のために使う気がなければ、意味がないわけです。したがって、これからの人材マネジメントは、働く人のマインドに対する働き掛けも必要になってくると私は思っています。

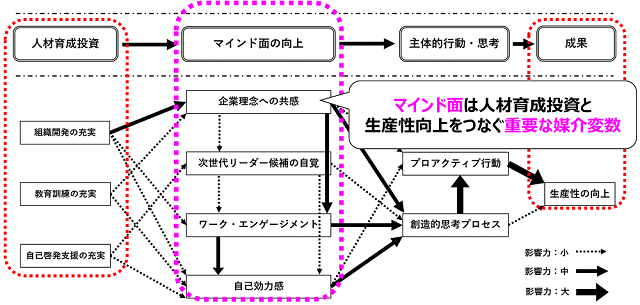

[図表6]は2023年に出した書籍『人材投資のジレンマ』から引用したものです。左側に「人材育成投資」とありますが、組織開発をしたり、教育訓練をしたり、自己啓発への支援をしたりすると、従業員のマインド面にポジティブな影響を与えます。そして、それが生産性の向上、もしくはその前段階のプロアクティブな行動や創造的な思考プロセスにつながっていきます。逆に言うと、マインド面にポジティブな影響がないと、いくら投資をしたとしても、それは生産性につながりません。

つまり、マインド面というのは、人材育成投資と生産性向上をつなぐ重要な媒介変数となっているということです。今後は、働く人たちのマインド、「心」を大切にしていくことがポイントになります。人というのは心を持った資産なので、その人のスキルや能力を企業のために使ってもらうには、心の部分に働き掛けていかなければなりません。

[図表6]人財投資と生産性の関係

資料出所:『人材投資のジレンマ』(守島基博、初見康行、山尾佐智子、木内康裕 著/日本経済新聞出版、2023年)173ページを一部改変

[5]外部労働市場の活用

わが国の人材マネジメントは、主に「内部労働市場型」、つまり、いったん採用した後は企業内部で配置転換・育成・評価するマネジメントをしてきました。結果として、海外と比較しても引けを取らないぐらいの素晴らしい制度が構築されてきたと思います。

しかし、現在は、外部人材、外部労働市場とのつながりが増えています。例えばAIやIT、DX人材が必要な場合、企業内で確保するのは難しく、リスキリングもなかなか進まない状況では、外部から採用するしかありません。また、事業ドメインを変革していく場合にも、新たな人材を外から採ってくる必要があるでしょう。さらに近年は、離職や転職も増えています。

外部労働市場とのつながりが増える中で、人事としても外部労働市場の活用をにらんで人材マネジメントをする必要性が高まっています。

具体的には、例えば人材プールとして外部労働市場にも注目すること、いわゆる中途採用市場を把握するということです。中国でeコマースを手掛ける会社の人事部長と話をしたところ、「今、うちの企業の財務部長が辞めたとしたら、私はその瞬間に外部で3人、内部で3人の候補者を考えることができる」と話していました。

また、処遇面では企業内での公平性だけでなく、外部との公平性も考える必要があります。「この人のポジションだったら、外部でいくらもらえるのか」「今の人材がいなくなったら、他からどうやって採ってくるのか」といったことを意識していくことが重要になってきます。

ただし、行き過ぎには注意が必要です。私は2020年、新型コロナウイルスが流行する直前にアメリカ西海岸で調査をしたのですが、そこで調査した企業は外部労働市場に振り回された人材マネジメントになっていました。外部を意識しすぎた人事施策を展開してしまうと、内部で働く人の会社への愛着心やつながりが薄れてしまいますし、人材のコントロールが難しくなります。重要なのは、外部から見て魅力的な内部労働市場を確立することです。

[6]「組織力開発」への投資

さらに、どんなに優秀な人材がいたとしても、その人が活躍できる場がないと、人的資本経営はうまくいきません。繰り返しになりますが、働き手を活用していく、輝かせることが人的資本経営ですから、そのための場や舞台をつくっていくことは重要です。

もちろん、飲み会や社員旅行、運動会など、つながりをつくるという意味での組織開発は、これまでも日本企業は行ってきました。でも、これからは新たなタイプの組織開発が重要になってきます。現在、必要な組織力を開発するという意味で、「組織力開発」という言葉を私は使っています。

その具体例としては、パーパスやビジョンの共有があります。働く人の個人化・個別化が進んでいる中で、パーパスが共有されていないと、組織は求心力を失い、どんどん弱体化が進んでいきます。

また、包括的(インクルーシブ)な組織づくりも必要です。今、働く人の価値観や考え方はより多様化しています。そうした状況で、働く人が働きがいを感じるには、自分の存在が尊重されていると感じられる状態になっていることが重要です。これをインクルージョンと呼びますが、心理的安全性のある組織づくりともいえるでしょう。

[7]ミドルマネジャーの仕事のリデザイン

これまで説明してきたことを、企業で実践していくには、ミドルマネジャーの協力が不可欠です。しかし、今のミドルマネジャーは本当に忙しく、「何でも屋」化していると言えます。もっと別の言い方をすると、「ミドル」という箱を作って、そこに片っ端から業務を投げ込んできたというのが、過去20~25年の歴史です。

したがって、ミドルマネジャーの仕事をリデザインすることが必要です。具体的には、ミドルマネジャーの仕事を棚卸しして、優先順位をつけること、そして、状況に応じて業務のウエートを変えることを可能にすることが求められます。ミドルマネジャーの仕事を改革せずに人事改革を進めたとしても、結果的には絵に描いた餅になってしまいます。“地道な改革” が今回のテーマですが、それを実現する上では、ミドルマネジャーの仕事をリデザインしていくことが重要になります。

5.おわりに

新しい環境変化に応じて人事改革を進めていくことが、現在の人事、企業に求められています。日本企業は、これまでもきっちりと行ってきたわけですから、今回紹介してきた人事改革を地道に進めていくことによって、人的資本経営を実現し、持続的な企業価値の向上を果たしていただきたいと考えます。