本書では、米国の心理学者が、“悪事に直面すると人間は沈黙する”という人間の生来の性向の根底にある心理的要因を解説していきます。沈黙が悪事の継続にどれほど重要な役割を果たしているかを明らかにするとともに、道徳的な勇気を持つにはどうすればよいかを説いた本です。

全3部構成の第1部「善人の沈黙」では、善良な人々が悪事を前にしてなぜ沈黙してしまうのかを、心理学的観点から解説しています。

第1章で、“悪事の継続を許す唯一最大の要因は、個々の悪人よりも、善良な人々が立ち上がって正しい行動をしないことにある”とした上で、第2章から第5章までの各章で、他人の悪事に直面したときに人はなぜ沈黙するのかを、要因ごとに解説しています。

第2章では、集団的状況で起きる(自分が行動しなくてもばれないという)「社会的手抜き」が、傍観者の不作為(消極的行為)を生むと説明します。そうした傍観者効果を克服するには、公的自己意識、責任、人間関係が大切な要素となるとしています。

第3章では、悪事に直面した場合に、事態の「曖昧さ」が不作為を生むとします。ただし、何が起きているか正確に分からなくとも、(他に行動者がいる場合など)自分一人で立ち向かう必要がないときなどは、積極的に行動することができるとしています。

第4章では、誰かが窮地に陥っているような状況であっても、助けると自分の命が危ない、自分の出世に関わるなどといった「援助にかかる多大なコスト」が予想される場合、結果として不作為を生むとしています。

第5章では、社会的圧力に同調してしまうのはなぜかを考察します。「社会集団のパワー」に同調すると気分が良くなるからであり、そのことが、集団の悪事を無視したり隠蔽することにつながるとしています。

第2部「いじめと傍観者」では、現実世界のさまざまな状況において、状況的・心理的要因がどのように作用して行動を抑制するのかを説明した上で、対処法を述べています。

第6章では学校でいじめに立ち向かう方法を、第7章では大学で性的不正行為を減らす方法を、そして第8章では職場で倫理的行動を育む方法を説いています。

なお、職場において倫理的行動を育む方法としては、倫理的なリーダーを雇うこと、非倫理的行動を容認しないこと、注意喚起のメッセージをつくること、率直に意見が伝えられる職場環境をつくり出すことなどが提唱されています。

第3部「行動の仕方を学ぶ」では、どのような人が他者に立ち向かうことができるかを考察しています。

第9章では、道徳的勇気とは“不正を止めるために社会的排斥を受けることを厭わないこと”を意味するとしています。このような勇気を示す人を心理学者は「道徳的反逆者」と呼ぶと説明した上で、自身の“内なる道徳的反逆者を見つける”ことの重要性を説いています。

第10章では、道徳的反逆者になるための方法を具体的に列挙していきます。変化の力を信じる、そのスキルと方法を学ぶ、とにかく実践する、ちょっとしたことでもやってみる、共感力を育てる……など10の提案をしています。

本書は、なぜ人は悪事を前に沈黙するのかということを、分かりやすく説得力を持って解説している一冊です。組織内で「傍観者」状態になっているメンバーを生まないようにするにはどうすればよいかを考える上でお薦めです。

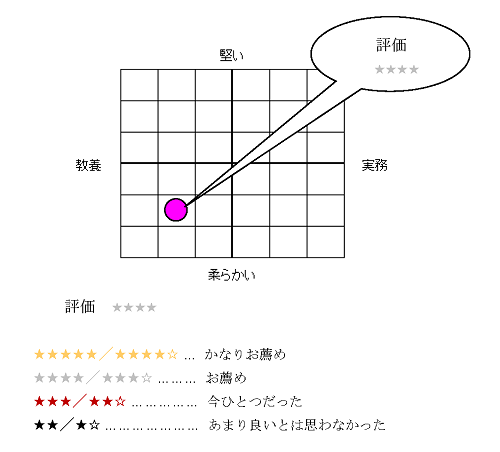

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2024年3月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー