本書は、ジャーナリスト、デザイナー兼働き方研究者である著者が、「仕事は自己実現の手段だ」とする「ワーキズム(仕事主義)」が世間で広まった背景と、それを加速させている人々の思い込みを指摘したものです。

元「仕事主義者」たちのストーリー紹介を軸に、仕事と自己評価を結びつけることのリスクを明らかにした上で、ワーキズムのわなに陥ることなく、仕事と人生のバランスをどう取るかを、「ほどよい」仕事というコンセプトの下で提案しています。

第1章では、「仕事中心の生活」の是非を問い掛けています。シェフを目指した女性が、憧れていたカリスマシェフのサポートでいったんは成功を得るものの、結局はその人物に裏切られたことを契機に、仕事以外のアイデンティを探るための旅をします。その経験を通して自分の価値を仕事以外にも見いだしたことで、新たな姿勢で仕事に向き合えるようになった事例が紹介されています。

第2章では、ホワイトカラーの労働者にとって“仕事は宗教的なアイデンティティに近いものとなっている”とし、これを「ワーキズム教」と名づけて疑念を呈しています。事例では、若く熱心な牧師が、自身の“ワーキズム教”から脱し、ワークライフバランスを獲得するまでが描かれています。

第3章では、「理想の仕事」を求めるあまり、やりがいの搾取に遭ってしまうことに警鐘を鳴らしています。自分の憧れの仕事として図書館司書になった女性の事例では、“「神聖な務め」という名のやりがい搾取”がなされている現実を目の当たりにしました。この女性が“理想の仕事”幻想を捨てることで、図書館改革に取り組むようになった経緯が紹介されています。

第4章では、燃え尽き症候群の危険性を扱っています。10代にして学生編集者として世に出た女性が、やがて燃え尽き症候群に陥り、仕事中心の生活をやめてみることで、自分自身の価値を見つめ直すことができたという事例を紹介しています。

第5章では、愛社精神というものを再考しています。家族的な社風の企業に入った社員が、現実にある労務問題に直面する中、労働組合の設立に関わっていくさまが描かれています。

第6章では、オーバーワークの問題を扱い、長く働けば成果が上がるというものではないということを述べ、第7章では、仕事に何を求めるかは自分で決めなければならないとしています。第8章では、肩書は成功の証しではないとして、出世競争の無意味さを説いています。

最終第9章では、「あんまり働かない世界」をつくるために、政府に対してはベーシックインカムの検討を、企業へは言葉よりもまずは行動で示すことを、個人へは、自分なりの「ほどよい」仕事を定義することを提言し、本書を締めくくっています。

仕事は重要ですが、それがすべてではありません。生活の中で仕事が占める割合を見直し、家族、趣味、休息、健康など、他の重要な要素にも注意を払うことが大切です。また、仕事と生活のバランスを整えると、より充実した日々を送ることができると、改めて教えてくれる本です。

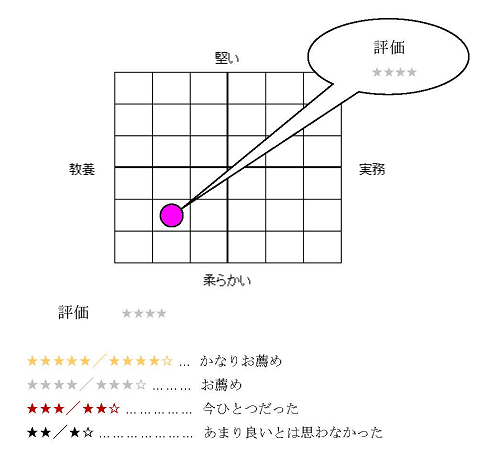

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2024年1月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー