かつて大手広告代店・博報堂でコピーライターと人事部門での仕事をし、現在は人材開発コンサルタントをしている著者による本書は、日々の仕事や職場において、本当はスルーしてもいいような言葉に影響されたり、流行り言葉に振り回されたりしないためにはどうすればいいのかを説いています。

第1章では、聞いてはいけない説教言葉として、「評判悪いよ」「絶対大丈夫か」などを挙げて、その根底にある悪意や問題点を探っています。「寄りそう」なども実は、その先どうするのかが曖昧な“危うい言葉”であり、「何とかしろ」は“怒るだけのリーダー”がよく使う言葉であると。「机上の空論」という言葉は、今までの延長線上でしかものを考えられない人がよく発するもので、新しいアイデアをつぶす“名ばかりのスペシャリスト”が使いがちだとしています。また、「夢を持て」という言葉が胡散臭さを感じさせる理由についても考察しています。

第2章では、目新しい言葉ではあるが、本当に言葉の使い方として正しいのかどうか疑問であるものとして、「老害」「劣化」といった言葉を取り上げ、検証しています。「配属ガチャ」「親ガチャ」といった使われ方をしている「ガチャ」は、いわば“不幸を呼ぶ言葉”であり、「失われた世代」という言葉も“自分事”を“他人事”にしてしまう安易な使われ方をしていると。また、本章で取り上げられるのは若者など特定世代が使いがちな言葉だけではありません。例えば、会社主導で進められる「さん付け」で果たして社内の風通しが良くなるのか、新しい強制力が生まれるのではないか――と疑念を呈しています。

第3章では、「迷惑をかけるな」「許せない」といった言葉の持つ呪縛から解放されることの重要性を説いています。「やればできる」というのは、いわゆる“昭和の職場”であれば通用していたが、今の職場では通用しない、これからは「できることをやる」職場になっていくだろうと主張しています。また、他人の価値基準に対して「あれが好きな人はダメ」という人こそダメである、「誰だってできるようなことしかやらせてもらえない」とよく言うけれども、「誰にでもできる仕事」と思ったら、そこで負けなのだ――と、誰もが一度は気に病んだことがあるであろう言葉を分析しています。

仕事を進めていく上で、誰かの発する「困った言葉」が組織全体を停滞させてしまったり、メンバーの士気を低下させてしまったりすることがあります。なんとなくモヤモヤしている時は、そうした言葉にどこか引っ掛かっている場合があるのではないでしょうか。その引っ掛かりの理由を明らかにし、言葉を変えていくだけで、職場の空気も変わるはずだとしています。

仕事をしていく中で接する身近な人々が発する言葉や、組織のリーダーが使う言葉だけでなく、メディアを通じて広まる言葉なども取り上げられていますが、特に、上司やリーダーが使いがちと思われる言葉が、身近な気づきを与えてくれるように思いました。

タイトル的には“部下としての、上司や先輩に対する防衛策”的なタイトルですが、“上司・リーダーのためのセルフチェック”本としても読めます。さらっと読める一般ビジネス書ですが、“自分事”として読むことで、“上司学”の本としても読めるのではないでしょうか。

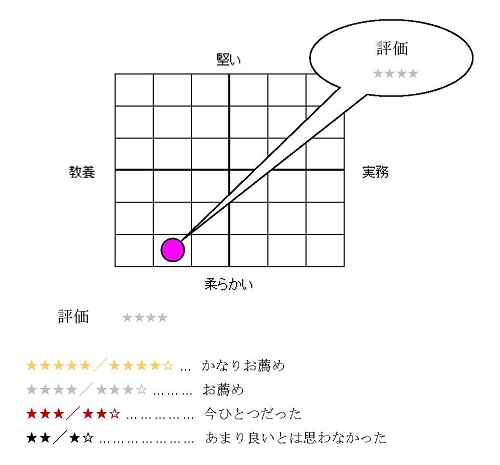

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年9月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー